短史记微信号:tengxun_lishi

文 | 杨津涛

中国历史悠久,有很多伟大的发明。但由于历史教科书在编写时,常进行选择性叙述,导致今人对这些发明存在很多误解。试举几个最常见的例子:

司南是一把磁勺吗?

高中《历史》第3册,提及“司南”时说,“世界上最早的指南仪器是中国在战国时期发明的‘司南’。后来人们利用磁石指南的特性,制成指南针”,同时配有汉代司南(模型)的图片。

有关司南最重要文字,见诸《论衡》“司南之杓,投之于地,其柢指南”。1948年,科技史学者王振铎将“杓”解释为勺柄,“柢”理解为停止,制作了我们现在通常所见的司南模型。后来又相继发现一些资料,被视作司南为磁勺的观点的支持。①

有关司南的制造和使用,有几个问题至今没法解释。

首先,将磁石加工为勺柄状,即使在今天也很难实现。

1995年,学者刘秉正曾委托玉器厂将几块磁石加工成勺形,结果三只磁勺中有两只断裂。当初王振铎还原司南时也遇到过同样的问题。

其次,天然磁石的磁力并不足以让磁勺转起来。

王振铎制作司南时,使用的是“人造条形磁铁”及在磁场磁化过的天然磁石。1952年,郭沫若曾要求中科院做一个司南,作为访苏礼物,结果也是一样,“找到最好的磁石,请玉工做成精美的勺形,遗憾的是它不能指南。由于磁矩太小,地磁场给它的作用不够克服摩擦力。只得用电磁铁做人工磁化。”

第三,宋代以前,我国古文献中完全不曾提到过磁石的指极性。

②

《论衡》中说的司南,没有留下实物。除王振铎的解释外,国家博物馆的学者孙机认为,司南其实是靠机械指向的“司南车”;东北师范大学的学者刘秉正,则将司南解释为同样有指南功能的“北斗”,并引申为指导者。

中国最早发明指南针是一个事实——中国在11世纪已有磁体指南针出现,而欧洲有同样的记载,是在12世纪末。但

现

行历史教科书在为司南配图时,选择磁勺且仅模糊标示其为“模型”,则是一种选择性叙述。这种叙述,回避了至少两个存在争议的问题:1、司南是不是勺状?不能确定;2、勺状司南的复原,是失败的。

图注:现在历史教科书在为司南配图时,仅模糊标示其为“模型”

“世界上最早的纸”灞桥纸,是一块无法书写的麻絮

现行初中《中国历史》教科书上册,论及“造纸术的发明”时,引用了一段材料,“考古学家在西安灞桥、甘肃天水、敦煌等地几次发现了西汉时期的麻纸,有的纸上面还有文字和地图。这证明西汉时已生产纸。但这种纸质地粗糙,使用不便”。其中提及1957年出土于西安灞桥的“灞桥纸”,曾经被誉为“世界上最早的纸”。

图注:现行教科书仍将“灞桥纸”称之为纸

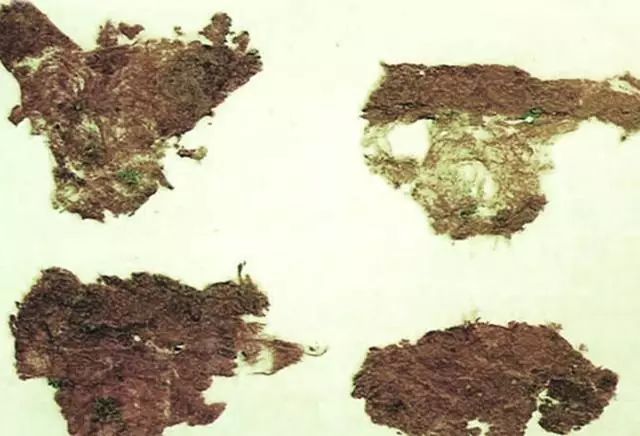

事实上,所谓“灞桥纸”,并不足以被认定为“纸”。

第一,发现“灞桥纸”的过程缺少科学性。

参与灞桥墓发掘的工作人员回忆,当初在“一个坛子里发现一团麻絮卷状物”,很可能是一名推土工人看到后,随手扔进去的。后来又有人用“两块玻璃(把麻絮伸展)夹住,外面用胶布粘住而压平的”,这意味着“灞桥纸”在墓中时,很可能并不呈纸状。③

第二,“灞桥纸”原料为麻絮,表面粗糙,无法用于书写。

即使是将“灞桥纸”认定为纸的著作,也承认其“纸质粗厚(厚0.14毫米),表面皱涩”“表面有较多的纤维束,甚至是未打碎的麻绳头”“无文字,不便写字,用于包装”。

第三,“灞桥纸”未经打浆程序,保持了麻类单纤维端部的原形,不符合我们对纸的定义。

④

至于“灞桥纸”究竟是何用途,学界尚没有一致答案。有人认为“灞桥纸”是铜镜底下的垫衬物,也有人说它是擦拭铜镜的麻絮。随着1979年敦煌出土西汉粗纸、1986年甘肃天水出土纸质地图残片等发现,西汉已有纸张的观点得到证实,因此“灞桥纸”是否为纸,究竟有何用途的争议,变得不再那么重要了。

现行教科书仍将“灞桥纸”非常肯定地称作“西汉时期的麻纸”,回避其存在的争议,无疑也是一种选择性叙述。

图注:1957年出土的“灞桥纸”

熟知的地动仪模型,复原于1951年,无法监测地震

中学历史教科书曾按《后汉书·张衡传》的说法,重点介绍地动仪,“地动仪用铜制成,内部竖着一根铜柱,周围有八组杠杆连接外面。外面铸有八条龙,分别朝着八个方向。龙的口中各衔一枚小铜球。哪个方向发生地震,铜柱就倒向那个方向,触动杠杆,使哪个方向的龙口张开,吐出铜球,落入下面的铜铸蛤蟆口中,并发出响声。这样就能知道哪个方向发生了地震。”

地动仪早已中失传。现在我们所见的地动仪模型,是王振铎在前人研究基础上,在1951年复原的。

王振铎的地动仪模型出现后,一方面被写入教科书,另一个方面各地也纷纷仿制这种并没有测震功能的地动仪,让这个地动仪形象很快深入人心。事实上,

国内外学者对地动仪模型的质疑声从来没有停止,发表了一系列严肃论文,指出其原理性错误

——王振铎复原地动仪所用的“直立杆原理”,只是依靠一根竖立直杆的随意倾倒,不具有制造验震器的可行性。美国地震学家博尔特更说,“地动仪模型工作原理模糊,模型简陋粗糙,机械摩擦大大降低了灵敏度,对地震的反应低于居民的敏感,其作用应予以质疑,而且利用铜丸的掉落方向来确定震中也是不确定的”。⑤在王振铎之后,一些学者又依照其他原理复原了多种地动仪,至今未能实现《后汉书》中说的测定“震之所在”。

在多番复原地动仪不能成功的情况下,不少学者对张衡发明地动仪的科学性产生争议。

如学者赵冠峰梳理史料后发现,地动仪测中陇西地震的说法很值得怀疑,而东汉史官也未曾利用地动仪测定地震。他认为,地动仪“虽然其设计思路与现代地震仪器的原理较为一致,但限于技术条件,当时所造的地动仪没有发挥出应有的作用,致使这种仪器有可能在公元133年洛阳地震后被淘汰”。⑥学者冯锐等则肯定张衡率先利用物体惯性,发明了人类历史上第一个地震仪,和英国人米尔恩发明的现代地震仪有承继关系。

总之,对于地动仪的测震原理,至今依旧有很多未解之处,无法成功复原。因此,

教育部于2010年暂时删除了中学历史教科书中有关地动仪的内容,这是一种值得称赞的严谨态度。

待地动仪复原成功时,再将其写回教科书,亦为时不晚。

图注:在博物馆展出的地动仪,不具有测震功能

华佗的麻沸散,其源头可能在印度