| 微信第一风尚自媒体 |

范主说:

深度涨姿势

(文|XYGO ,授权商务范发布)

这个可以写一篇长篇,也算是我干设计师以来的心得总结。

大致可以从这几个方面来说:

站姿(Stance)

比例(Proportion)

线面(Curves & Surfaces)

元素与细节(Components & Refinement)

色彩与材质(Color & Trim)

首先得声明,汽车审美很个人化,我这里说的,是设计行业的共识性原则,也是大多数消费者审美观的代表。如果觉得“xx车明明很好看啊”不必介怀,更不用抬杠。

Stance:论站有站相

车,和人一样,有自己的姿态。比如这两位(图自网侵删,嗯,兔子王青山):

喂喂……别走神乱看了。

抛掉容貌身材背景,其实,若是过马路的大姐拿出走秀的气魄来走路,而走秀的Model弓腰驼背踽踽向前,恐怕马路大姐会比Model更抓眼球了。

车也是一样。我们观察人的侧面,可以很简练地用几根线条来勾勒一个人的站姿,包括腰背颈的曲线、腿部的动作等,汽车亦有几条关键的特征线来勾勒车的Stance。

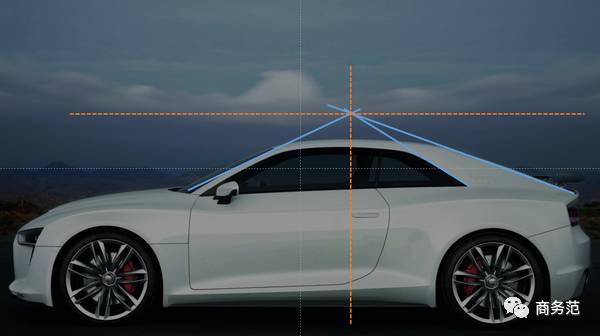

图中:

绿色线,roof profile,连同前后窗构成了整车的profile。

紫色线,belt line。

橙色线,shoulder line。

红色,漏掉了中间凸起那条,是侧面的重要特征线。某些品牌会比较重视这条线,如VAG,Audi给下方的特征线取名叫tornado line。

蓝色线,ABC柱的延长线。尤其是AC柱的延长线,相交于Visual Weight Center,B柱延长线也近似通过这一点。

这些线条之间就有一些共有的规律,如果不按照这些规律来,效果会比较奇怪。

1、三柱最好近似交于一点。这一点,就是整车的视觉重心(Visual Weight Center),这个视觉重心的位置对整车的姿态有很深刻的影响。

如果三柱各自为政,那么效果就比较搞笑了:

整台车都呈现一种向后倒的姿态,像是被风吹歪了。这种失衡的效果多数人难以接受。

2、Profile与Feature Line的互相制衡

见过一些刚刚开始画车的同学,为了营造Lamborghini那种“俯冲感”,侧面清一色向前下方俯冲的线条。其实这未必是很好的效果。一般来说Feature Line是向下俯冲的话,Profile必定略微向前仰起,如果Profile和Feature Line全部是俯冲线条,那就会悲剧,比如这个:

你敢说这没有用“俯冲线条”,连顶棚都“俯冲”了,但是造成的视觉效果很糟糕,因为所有线条全部都是“俯冲线条”导致一种很浓烈的前小后大的站姿,如同弓腰驼背,同样难以为多数人所接受。

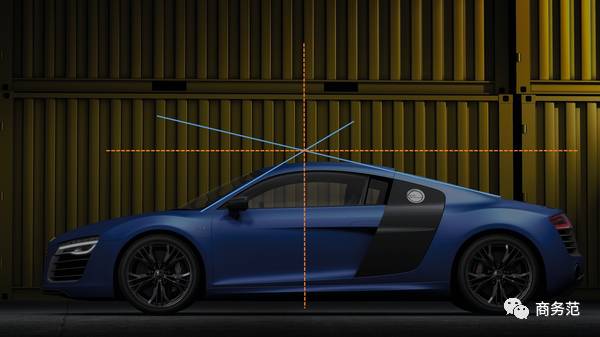

而真正的Lamborghini的“俯冲”,是这样的:

绿色Feature Line是俯冲的,但是注意我用蓝色标记的Roof Profile,呈现的是向上抬的姿态,两者之间互相平衡,才是让人看着顺眼的Stance。

上面E46,特征线趋水平,Roof Profile也就采取了比较水平的设计。上面提到了Visual Weight Center,这是很重要的一个点,它决定了车的Stance是向后坐,还是向前迎,或者是高挑,或者是低趴。下面就说这个关键要素。

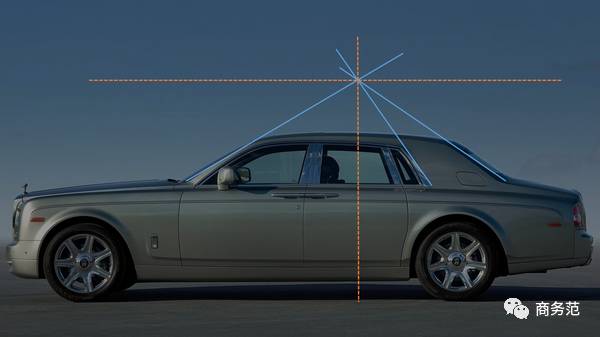

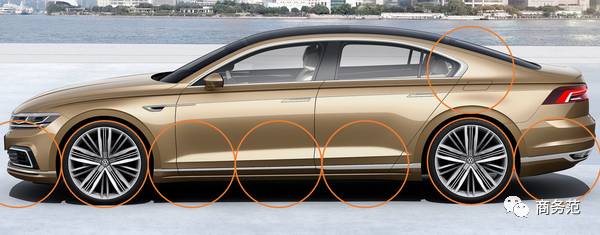

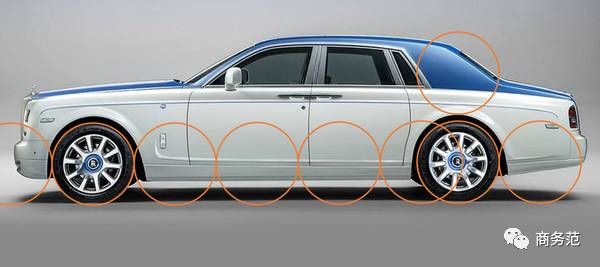

视觉重心越低,就说明AC柱更加倾斜,整车的视觉效果更加低趴。上面的Audi e-tron quattro Concept和下面的Rolls-Royce Phantom可以对比一下。

Visual Weight Center的高低会塑造出“运动”或者“庄重”的视觉效果,然而,都有限度。Visual Weight Center太高,整车就会看起来非常“方”,而若是太低,整个上部结构就会很“扁”,这就需要Lower Body的设计来配合,自行脑补一下Ferrari 458的上部按在RR的车身上是什么感觉。

而Visual Weight Center的前后位置亦有要求。一般来说,以位于驾驶者位置为均衡点,在这一点前方会形成“向前俯”的视觉效果,而在驾驶者位置后方会有向后仰的视觉效果,向后仰的例子就是上面的RR Phantom,而Audi e-tron quattro Concept则是均衡的例子。再看前俯的例子:

Visual Weight Center在驾驶者前方。当然这和Powertrain Pakcage有关,Mid Engine布局会让车的后部偏长,亦必须使用Fastback+短尾的造型特点。实际上Front Engine Fastbac也是一样的感觉,比如Mustang,配合负值Mask Angle,营造出俯视的霸道感觉。

同理,Visual Weight Center不能太靠前或者太靠后,否则就会有一种这车被风吹歪的既视感。上面的Citroen Ami就是例子。太靠前的例子就是米帝人民热衷的Hod Rod,有一些前挡风玻璃的倾角都是负值(没记错的话Scott Robertson在DRIVE里面画过一些负倾角前挡风的Hot Rod概念,毫无疑问这种设计在量产车上仍然难以受到市场认同)。

另外,Visual Weight Center的前后位置营造的Stance,需要有其他的元素来配合。比如Lamborghini Aventador和Audi R8的前俯Stance,配合的就是俯冲线条,而RR Phantom向后仰的Stance,配合的亦是与之匹配的向后仰的线条。

而前后Overhang的比例亦与之有关。Aventador和R8均是前长后短,这样可以营造向前冲的Stance,e-tron quattro Concept前后基本一样长,Visual Weight Center也接近平衡的位置。M3 E46则是前短后长,配合偏后的Visual Weight Center,RR Phantom就很明显地Rear Overhang远远长于Front Overhang,重心靠后的沉稳感更加明显。

Proportion:这腿我能玩一年

还是两张图,兔子王青山

嗯,我能感觉到无数来自Avril粉丝的板砖划破空气的呼啸声。但是……但是……

Avril小短腿在业内是很著名的啊……

这就是比例的重要性,比例匀称美观才能达到很好的视觉效果(腿玩年)。

下面有人提到了大轮胎大轮毂,有道理,但是——过犹不及。

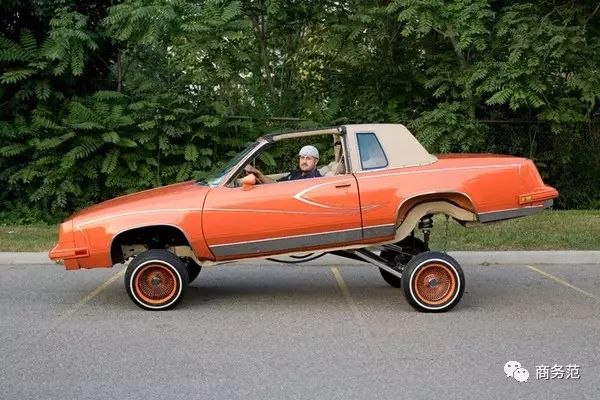

仍然是神奇的米帝,有一种改装流派Dub,效果如斯(原来那张图不够冲击,换个更欢乐的):

PS:米帝另一种改装流派High-rider,也喜欢用大轮子,但是High-rider更强调抬高车体。

2×PS:米帝还有一种改装流派Lowrider,效果如斯:

嗯?感觉一点都不“low”啊?

那是车架采用了液压或者气动,完全放下地时候,底板那就是直接架在地面上的。没有液压/气动抬起车身都没法开走。

打住,重点还是那小轮子。

Low-Rider讲究不惜一切代价降低车身,而这个“代价”当然也包括换用小到离谱的车轮(这一点是同样讲究低趴的Hella-Flush最大的区别。简单说就是Hella-Flush是长腿欧巴蹲地上,Low-Rider丫们直接锯腿)。

米帝人民多奇志。。

其实关于Proportion这块,教程已是多如牛毛。Package圣经H-Point和很有意思的I Draw Cars里面都有比较详细的Proportion控制一块的内容。评价Proportion的时候,一般以轮胎的外径为单位。所以I Draw Cars里面打出的框架都是以车轮为基础的。另外,不讨论Sketch。Sketch里面可以有很多的Cheating,包括将轮子画得相当大,这是借用视觉冲击力来推销自己的方案的一种手段,真正100%照Sketch做出来的油泥模型恐怕未必会好看。

简要来说,比较典型的比例是这样的:

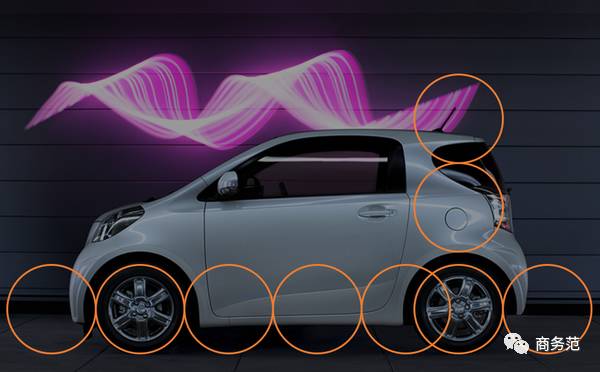

City Car:

轮间距大致为2.5x,高度(注意,一般是从Wheelarch开始计算,而非从轮胎上缘开始计算,因为Wheelarch是真正意义上的“车身”的起点)为1.5x不到。前后Overhang极短,这就是City Car设计当中很受欢迎的四轮四角原则,尽可能短的前后Overhang可以让车内的空间得到最大优化,稳定性亦有所提升,这是功能上的需求,造型上,四轮四角亦让原本不大的车更有精神。反例是国内不少“老年代步车”:

里面的车把子才是亮点好伐?

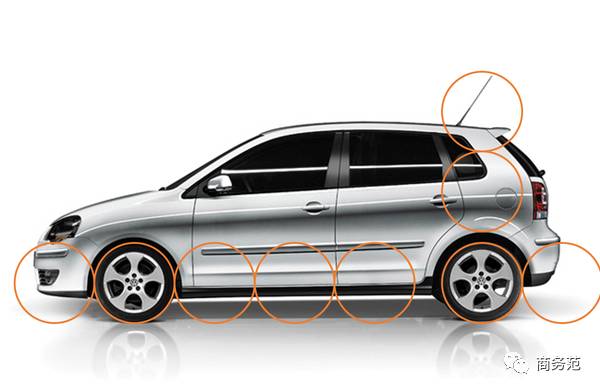

Sub-Compact:

轮间距3x多点,高度1x多一点(多的可以到1.5x)。前后Overhang,因为这个级别的车多数都是FF布局,前Overhang会略长一些,后Overhang略短,在0.5x左右浮动。

上面两台车对比,Mito的造型在行业内收到的赞誉可谓不少,也能看出它的车身更加低矮,更接近黄金高度1x。

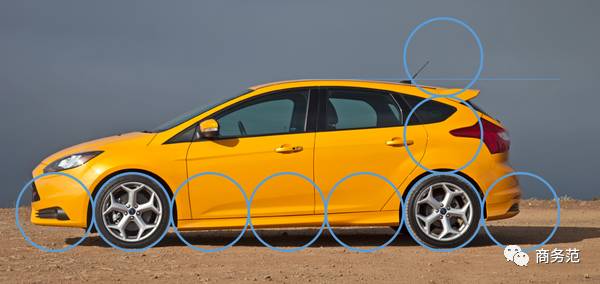

Compact Hatchback:

这个级别上的Hatchback,发动机舱的长度进一步BT,因为得容纳体积比较超常的2.0甚至更大的2.3发动机,前Overhang接近1x,不过这样一来,Overhang前短后长营造出来的向前冲的Stance也就更加明显。

轮间3x左右,高度1x稍多。然而,若能做到高度1x,那就是相当精神的一台小车了。比如Scirocco。

然后,

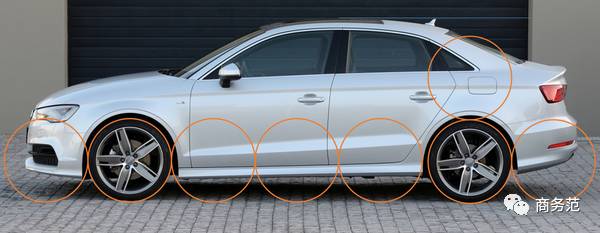

Compact Saloon

。

这里先得说一些早年很令人无语的Saloon,当年的欧洲车企看到国内Saloon比较受欢迎,于是将手头的Hatchback强加个屁股当成了Saloon在国内卖,视觉效果就呵呵了个呵呵了。不过,这并非本部分的重点,这个得在线面层次上考虑。

轮间3x,前后Overhang不超过1x,高度1x多。

Lamando的高度比A3低,也更为流畅,但是Rear Overhang接近1x那么长,显得车尾部比较拖沓,Compact Saloon本应该很精神、很干净利落,Lamando的Rear Overhang就有些长。

至于反面教材?终于轮到它了。

接近3.5x的轮间距,接近1x的Front Overhang,超过1x的Rear Overhang,达到1.5x的高度。不是这车太大(Crider能有多大。。),乃是轮子太小。如此大(相对)的车身,扣在如此小的轮子上,而且从Front quarter来看,车轮还缩在Wheelarch里面,Avril既视感大概如此。

Middle Size Saloon

Atenza应该是目前在售的Middle Size Saloon里面比例控制非常漂亮的一款车,图上可以感受一下。下面就说快一些,基本原则应该比较清楚了。

Full Size Saloon

Luxury

其实从C级到D级,随着轴距的增加,轮间距就开始慢慢超过3x了,比如D级车一般得有3.5x。C、D级Saloon一般的设计语言也是以“Elegant”为重心而非Sporty,因此Rear Overhang会普遍长于Front Overhang。

更为典型的就是它:

总结:轿车需要呈现一种动感、修长的造型,而四只脚又需要站得稳、有气魄。高度呢,最佳的比例是在1x,1.2x尚算OK,1.5x就有些离谱,太高或者太矮,都会造成不协调。

SUV会更高一些。不过一般也在1.5x,比如Range Rover,而在1x左右更加接近轿车,类似Evoque,而后者是比较强调运动感的SUV会采用的一种比例。不过这并不意味着简单地将车身抬高轮子加大,在线面处理上还是有一定区别,否则玩脱了就不好玩了:

另外,Proportion其实不止侧面的Profile,还有很多地方都有Proportion的影子。

粗略起来还有:

1、DLO与Lower Body的比例。一般来说,愈加运动向的设计,DLO比例越小,但是DLO也不能小到太离谱。否则会让车身显得过于厚重,整车都有一种很严重的下沉的感觉,这就不符合汽车“行走”的本质了。RR的车身很板正,不过没有下坠感,它给人的感觉仍然是在水平方向上。

2、前脸Grille所占全宽的比例。这同样是看设计语言。Grille越窄,就愈需要配合中央汇聚的线条走向,也就显得越“扎”,比较极端的例子是Alfa Romeo的前脸,能驾驭得好可以做得很销魂,而驾驭不了就呵呵了个呵呵了。

3、后方Backlight与下部车身的比例。同样,Backlight过小会让车屁股有些沉重。

4、一些Feature Line将大面分割的比例。切忌Feature Line均分曲面,黄金分割最为完美。

Curves & Surfaces:骨与肉

关于线面,首先需要说明:

在汽车上,每一条线都是面会聚的结果。因此,线和面是一体存在的。凡面相交之处,皆为曲线。用数模师能听懂的语言就是做Srf Fillet的地方皆可视为曲线。

线为骨,面为肉,曲面生出了曲线,而曲线则赋予曲面灵魂。

切忌为了拉线条而拉线条,而无视面的走向。

满身枪眼的Crider呢?

我们对Crider的评价是:这些线是为了营造所谓的“运动感”,硬生生拧着曲面挤出来的。事实上,曲面的律动压根不应该是这样。

同样是√形的线,Opel的手法就高明很多(无视别克标):

这条线也不是曲面自然走出来的,而是有人为修饰。但是这种修饰就比Crider高明很多,能在不对侧面翼子板延伸面和门板曲面大动干戈的前提下修出这一条曲线来。

而

好的曲线,是依从曲面的自然走向相交,而自然呈现出来的曲线。不用人工修饰,便可以看起来很舒服

。比如很多车上都有这么个特征:

这个特征线并不是刻意修饰出来的,而是两个凸出的Wheelarch、车门位置内凹和下部特征线下方的曲面互相交错所必然形成的特征线。

线条、线条与线条之间的关系,可以如Hyundai那样走流动随意的路子,也可以如VAG那样走严谨刻板的工业切割风格,但是,仍然有一些通用原则:

1、线条必须要表达设计意图,凸显想要凸显的Feature。

这次调转枪口,轮到Toyota了。Honda这两年怪胎不算多,而Toyota的设计师感觉是喝高了还没找到北。

Mirai在技术上非常不错,不过这样子……

说这几条线都是啥意思吧……反正我是没看明白。说要凸显力量肌肉感,本来应当让Wheelarch的曲面凸在外边,让Wheelarch的棱线更加凸出,就类似Mazda的处理手法:

而Mirai的Wheelarch线条,完全被上面两根线压住,连带着轮子看起来都无精打采。更谈不上力量感。流动韵律?要流动有机,搞个S线又是几个意思?我的感觉是Toyota的设计师在尽力师法自然,但是汽车,终究还是个工业产品,长得和自然物太过相似,还要设计师作甚。。说它走工业科技风,我能听见狼堡波茨坦加利福尼亚乃至上海长春等地设计师的笑声,这个笑搞得有点过了。

2、线一定是有力量、有弹性、有流动感、有速度的。

还是Mirai,之所以汽车设计师——别说汽车设计师,连数模师和油泥师都知道汽车上用S形线条出来的效果往往会很糟糕。而Mirai侧面就是一条大大的S形曲线。

为什么汽车设计师都如平面设计师躲避Comic Sans一样躲避S曲线呢?

S形给人的感觉是柔软而缺乏张力、流动而不流畅、可以有动感但是不够速度感,温柔有余而凌厉不足。

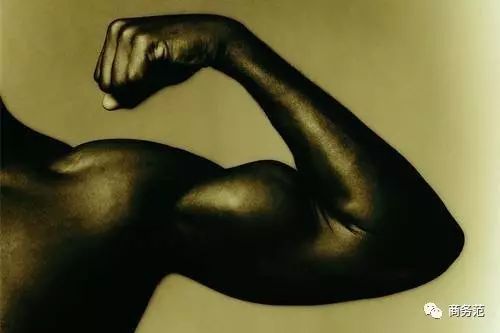

张力不足、不够流畅、速度感不够等等,这些都和汽车这一工业产品的原始属性格格不入,汽车设计师想要的线条是这样的:

肌肉的轮廓线,就是饱满鼓胀、有力量感的线条。那么问题来了,需要改变曲线走向的时候怎么办?

打断重开,线条与线条之间Overlapping或者用平滑曲面过渡,也不要将两根走向不同的曲线搭在一起弄成个S。上图Mazda Axela的线条就是很好的例子。前后Wheelarch的曲线都很有张力,而前Wheelarch的线条一路延伸到后轮,后轮Wheelarch的曲线就直接从前Wheelarch曲线的上方走起,前Wheelarch线条渐隐到后Wheelarch当中,与后Wheelarch的棱线之间用一个平顺的曲面来过渡。而不是用一根下垂的曲线将两条线硬连起来,那样的效果就会很糟糕了。

那像VAG那样走工业范儿的设计呢?直线?

其实那一样讲究曲线的弹性,只是它更讲究小曲率曲线,以及更重要的——线条与线条之间的逻辑关系。上面有一些VAG的车,观察一下曲线走向,就会发现并非直线。哪怕硬切割曲面如Lamborghini,每一根线条也必定是有弯曲的。

但是VAG和Mazda、Hyundai之间最大的区别就是VAG很讲究线条端对端对准,下一条线条延续前一条线条的走势(绝对不走S形)。因此这线条一旦纵向伸展开来往往就是从车头一路拉到车尾,甚至中间有打断的元素(比如车轮),也必定是遥相呼应的关系。典型就是前面提到的Tornado Line,其实是一整根从车头一路延伸到车尾的曲线。设计师在油泥上贴胶带也实际上是从头贴到尾的。

走直线的例子?嗯,Oley……不是Olay玉兰油。