焦波:纪录片如何讲故事

2018第五届创意写作国际论坛发言

我也是个写作者。只是和平常的手法不一样,你们用笔写,我用镜头写,书写历史、书写当下的生活、书写感兴趣的东西。

纪录片分很多种,但是我更看重现实生活的纪录片,即当下正在发生的、与我们的生活息息相关的、以后会载入史册的纪录片。可能这种纪录片非常难做,因为在当下发生,要接受我们当下人的检验。我只能把我所看到的、所感兴趣的、所想的拿出来展示给大家。至于这些片子到最后会在历史上留下什么,只能让历史来评说。

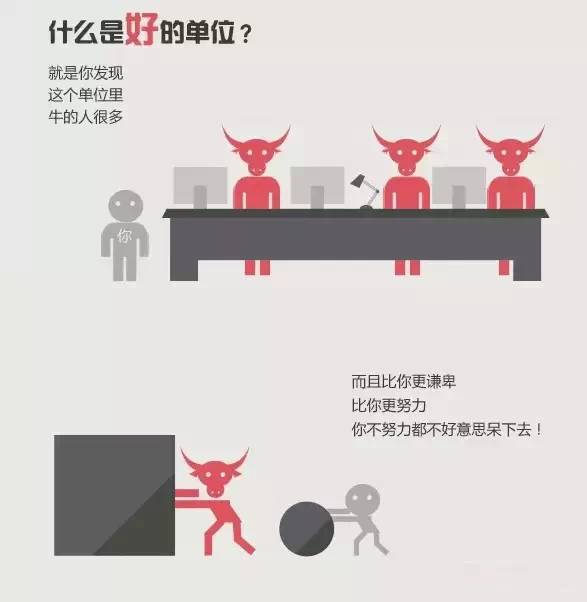

用纪录片讲故事,首要的一点就是

选

择有故事的人来讲故事,用故事来讲故事,用真实的生活当中发生的故事来讲纪录片故事。

每一个人都有故事,每一个家庭都有故事,每一个村庄都有故事,但是到底适不适合做纪录片,适不适合你来做纪录片,是不一样的,也就是说这个对象你觉得他有故事,但是还得适合于你来做。你的情感能够投入,你才能够把他做好。

所有的人都有故事,但不是所有人都适合于做纪录片故事。

有的需要一种形象,有的需要一种声音,有的需要一种对镜头的冲击力。

纪录片必须发生事件才能够诞生故事,如果没有事件,就像白开水一样,日复一日、年复一年,没有冲突,没有波澜,也没有大起大落,这故事大家就觉得很普通。你得发现一些与众不同的东西,或者刻骨铭心的东西。

有的时候你找不到故事,可能是你还没深入到人物的心里去。

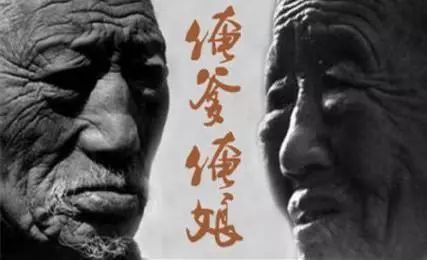

我拍《俺爹俺娘》的时候,我在北京工作,一个月必须回去一次,回去以后就跪在爹娘旁边,不停地拍、不停地观察。而且我拍摄的时候,镜头会专注她的眼睛和她的心灵,她的每一句话都钻进我的心里。

书写到对象心里去,这很重要。我把这种拍法叫“读”。

把对象看做一本书,去读到它的心里。

《俺爹俺娘》海报

无论做什么事情,不是一天半天、一年半年就能做好的,而是得深扎下去、坚持下去,用时间去积淀。

这种拍摄方式就像在泥土里面种植故事,从撒下种子到持续的耕耘,最后才能收获。

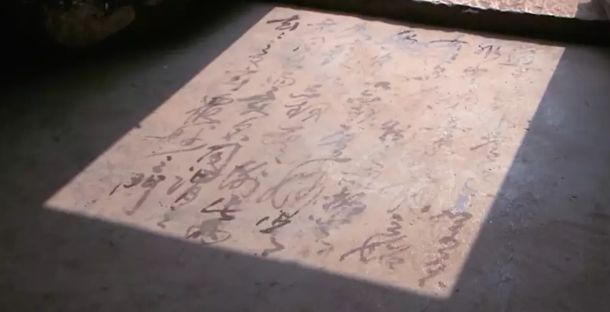

主人公的出场一定要有仪式感,来让大家记住他。在《乡村里的中国》中,杜深忠的出场就是在地上的光影里面写字。我当时为什么选中他来当主角?我一走进他的家门,他就在这光影里面写字。他说了一句让我十分震撼的话,他说:焦老师,这段光影在我的眼中就是一张非常好的宣纸。这不是个农民,这是艺术家!他这个现实中的出场也成为我在影片中为他设置的出场的灵感源泉。

以我的影片《出山记》为例,就是以村庄里搬迁、修路的事件的不断发展来推动故事的发展。矛盾不断出现,故事也跟着波澜起伏。

《乡村里的中国》海报

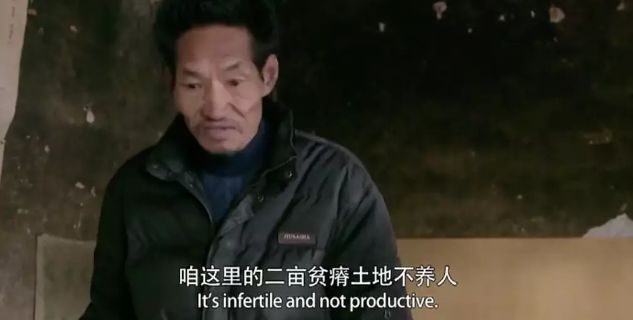

除了事件,还要有人物鲜活的故事和生动的语言。以《乡村里的中国》为例,尽管都以是农民为主角,但是他们不断地冒出精言妙语,说出来的话让城里人都叹为观止,让很多作家都直呼泥土里的语言太精彩了。

在我的纪录片中你可以看到很多用细节去表现故事的地方。在《俺爹俺娘》里,有我爹瞪着眼睛特别严厉的特写,也有不回避儿子,拉着我母亲的手抚摸的柔情似水的特写。这种特写就能使这个故事更加细腻。

我的片子大部分都是用时间结构的形式,用四季或者二十四节气去架构故事。我到沂蒙山区一个小村待了373天拍了《乡村里的中国》,透过一个乡村反映整个中国的面貌。这部片子就是使用二十四节气去架构故事。影片的开头就是立春,在立春时村民迎春的事件中引出我们的主人公——杜深忠,然后开始讲故事。