洞见

(DJ00123987)

——不一样的观点,不一样的故事,数百万人订阅的微信大号。点击标题下蓝字“洞见”免费关注,我们将为您提供有价值、有意思的延伸阅读。

来源:国馆

(ID: guoguan5000)

不久前,李晨向范冰冰求婚,成功刷屏,甚至有人说解救了薛之谦的人设崩塌之旅;

在这前后,大众八卦薛之谦的热情一浪高过一浪,看看新媒体内铺天盖地、掘地三尺的报道和评论就知道了。

但是,一则消息在这些“重量级”的八卦新闻大潮之下,顽强生长,逆流而上,悄悄告诉我们一些不应该被忘记、真正应该获得关注的名字。

南仁东

一个科学家死了。

他叫南仁东,今年72岁,一辈子最大的功绩,就是造了一架望远镜。

也许你会问:造一架望远镜有什么了不起的?!

如果是一架普通望远镜,当然没什么了不起。

可是南先生的这一架望远镜,直径达500米,是全世界独一无二的单口径射电望远镜,它可以让我们在天文领域领先世界20、30年。

这台望远镜,被称为“中国天眼”。

大家知道现在各个领域都要和别的国家抢地盘,太空领域更是如此。这个大家伙,甚至可以用来发现外星人和地外文明。

而这么牛的项目,刚开始的时候南先生是一个人单枪匹马做的。

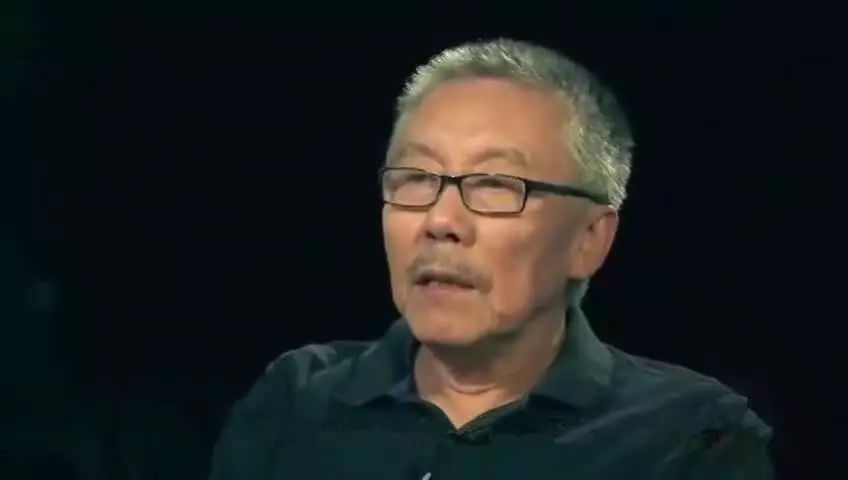

南仁东和同事为“天眼”探索选址

25年前,要建一个这么巨大的望远镜,需要几亿美金。经费是肯定没有的,选址也不知道在哪:

几百米的大洼地,到哪里去找?

还有一系列技术难题,全世界都没有先例解决。科学力量还很薄弱的中国,能造成吗?

任何问题,在科学家面前都不是问题。

尤其是在铁了心肠要干大事的科学家——比如南仁东——面前。

比如找选址,他带着300多张卫星遥感图,跑遍了整个中国,最后在贵州的喀斯特地貌大山里找到了一个几百米的山谷。

当地的农民都没敢走的山路,南仁东一马当先就踏过去了。

光选址,他就跑了11年。

没钱的事情也好办。

他到全世界开会,逢人就推销自己的项目:

“我开始拍全世界的马屁,让全世界来支持我们。”

一开始没有人趟这摊浑水,结果最后合作单位已经有20多家了。

艰难困苦,玉汝于成。

到了最后,这个大家伙建成了,南先生多年艰辛终于开始出成果,他本人也快当院士了。

可是就在快评上院士的今年,就在一个星期前,他却因肺癌不幸去世了。

完工后的“天眼”全景

南仁东先生为中国建造了天眼,自己却太快闭上了双眼。

他太劳累了,连夜赶项目材料,经常干到凌晨,事无巨细都要亲自过问。

其他人要么只懂力学、要么只懂工程、要么只懂天文、要么只懂无线电,而只有他,什么都懂。

20多年如一日的操劳,他真是累坏了。患上肺癌以后,第一次动手术之后声音嘶哑,腿脚都不利索。

尽管如此,他还是坚持从北京飞到贵州,亲眼看着这个“大眼睛”竣工。

设想一下:如果当年南先生知道今天这个结局——

他不会有时间看到自己的望远镜出成果,不会有时间看着这个大眼睛在地表闪烁着迷人的眼神。

他还会放弃比国内工资高300倍的工作,从国外回来,一往无前地干下去吗?

我想,如果时间还能再来一次,南先生还是会回来。

因为,南先生说过这样的话:

“我谈不上有高尚的追求,没有特别多的理想。

人总得有个面子吧,你往办公室一摊,什么也不做,那不是个事。

我特别怕亏欠别人,国家投了那么多钱,国际上又有人说你在吹牛皮,我就得负点责任。”

他的梦想,不是自己功成名就,而是甘愿做块奠基石。

功成不必在我,他走出了这一步,只要后人还跟着走下去,他就心满意足。

这才是干实事的精神。

这么脚踏实地的伟大人物,他的死却得不到应有的关注。

大众还在沉醉于明星八卦的狂欢中。

尽管,南先生的贡献,能使全体中国人受益;而明星们的日常琐事,不过是吃瓜群众的鸳鸯蝴蝶梦,除了供人意淫,一点意义都没有。

戏子当道,英雄落泪,是我们这个时代最大的悲哀。

今年的未来科学大奖,颁给了我国著名的物理学家潘建伟先生。

潘先生曾经讲过一个事情:

当年他在国外留学,去阿尔卑斯大峡谷度假。

在这个峡谷中,他遇上了一位80多岁的外国老太太。

老太太白发苍苍,坐在轮椅上,和潘建伟攀谈了起来。

“你是做什么工作的啊?”

“我做量子物理的。”

潘建伟本来还打算再解释一下自己的工作,毕竟对于老年人,量子物理是很难理解的。

没想到老太太说:

“你是做量子物理哪一方面的?”

潘建伟回答:

“研究的是量子信息、量子态隐形传输等。”

他打算再解释几句,老太太继续“开挂”:

“我读过你在《自然》杂志发表的那篇文章。”

这位80岁的老太太,竟然仍然保持着对科学的兴趣,自己跑去阅读旁人看来很枯燥的科学杂志!

潘建伟浑身惊悚,久久不能平复。

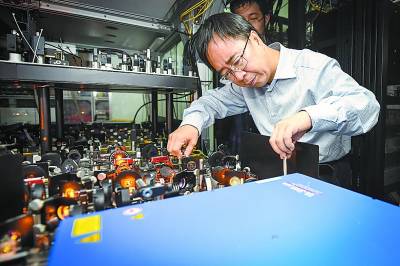

潘建伟

还有另外一个故事。

当时他在德国海德堡大学,生了一场大病做了一个手术。

醒过来之后,他身边站着护士。

护士说:

“潘教授,你是不是研究跟时空穿越类似的东西啊?”

“是啊。”潘建伟很自然地回答。

“那你能不能给我讲讲。”

但当时他鼻子里面插着两根管子,非常痛苦。他说:“现在我讲不了,我将来送给你点资料吧。”

潘建伟总结说:这就是普普通通的欧洲人对物理学的好奇。

而在国内的时候,潘建伟也做科普演讲。

他尝试用深入浅出的方法,讲量子叠加态、量子纠缠。

下面的学生听完会说:“老师,我很认真听了,但是听不懂。”

然后学生就去拍自拍、刷朋友圈、玩游戏了。

我们经常说,中国的国力已经超过德国、超过日本。

但如果公民对于科学的认知不充分,甚至不关心科学的发展,这个国家的希望很渺茫。

施一公

著名生物学家施一公说过一件事:

有一年四月份,他在瑞典皇家科学院年会上领奖。晚宴时,与一位瑞典的知名教授聊天,谈到中国的科技发展。

瑞典教授很不屑一顾,施一公觉得很愤懑:

“你是嫉妒了吧?”

但是他只是轻描淡写地说了一句:

“不管怎么说,我们国家登月已经实现了,你们在哪儿?”

但瑞典教授回敬了一句:

“施教授,如果我们有你们中国的经济体量,我们能把五百个人送到月球上并安全回来。”

这一句话,让施一公哑口无言,无从辩驳。

我们说中国强大了,但那只是经济上的强大。而且,过去几十年的经济建设很大程度上来源于我们释放了劳动力,以及不遗余力的基础设施建设。

我们在迈向城市化。但城市化过后,国家何去何从,后续的动力来源于科技的发展、民众素质的提高。

而一个国家科技发展的繁荣程度,植根于民众对科学的认识和热爱,最起码,是对科学家的尊重。

一个连自己的科学家都不尊重、不厚待的国家,哪怕经济实力再强,也得不到全世界的尊重。

南仁东先生在施工现场

南仁东说过:

“人类之所以脱颖而出,从低等的生命演化成现代这样,出现了文明,就是因为他有一种对未知探索的精神。”

我们的生活都很平凡。但如果在平凡的生活中,只懂得探索娱乐明星那鸡零狗碎的无聊生活,我们也终将退化。

关注伟大而永恒的事业,哪怕不懂也保持敬畏之心,才能让我们踏破平庸,走向生活的广袤。

看更多走心好文章

请长按下方图片

识别二维码 关注洞见