我住的酒店距离林鑫家正好一公里,那已经超出了他的活动版图。退休前,他只在一栋大楼里生活:白天在大楼正面的银行上班,晚上回到大楼背后的家属院睡觉。退休后,大楼正面就不再去了,绝大多数时间都在家里,只在买菜时,才去五十米外的超市走动走动。实在工作累了,就在超市旁的小树林里散散步。他的整个生活连马路都不用过!在一个现代化的城市里,他生活出了只有在森林中独居才有的品质。

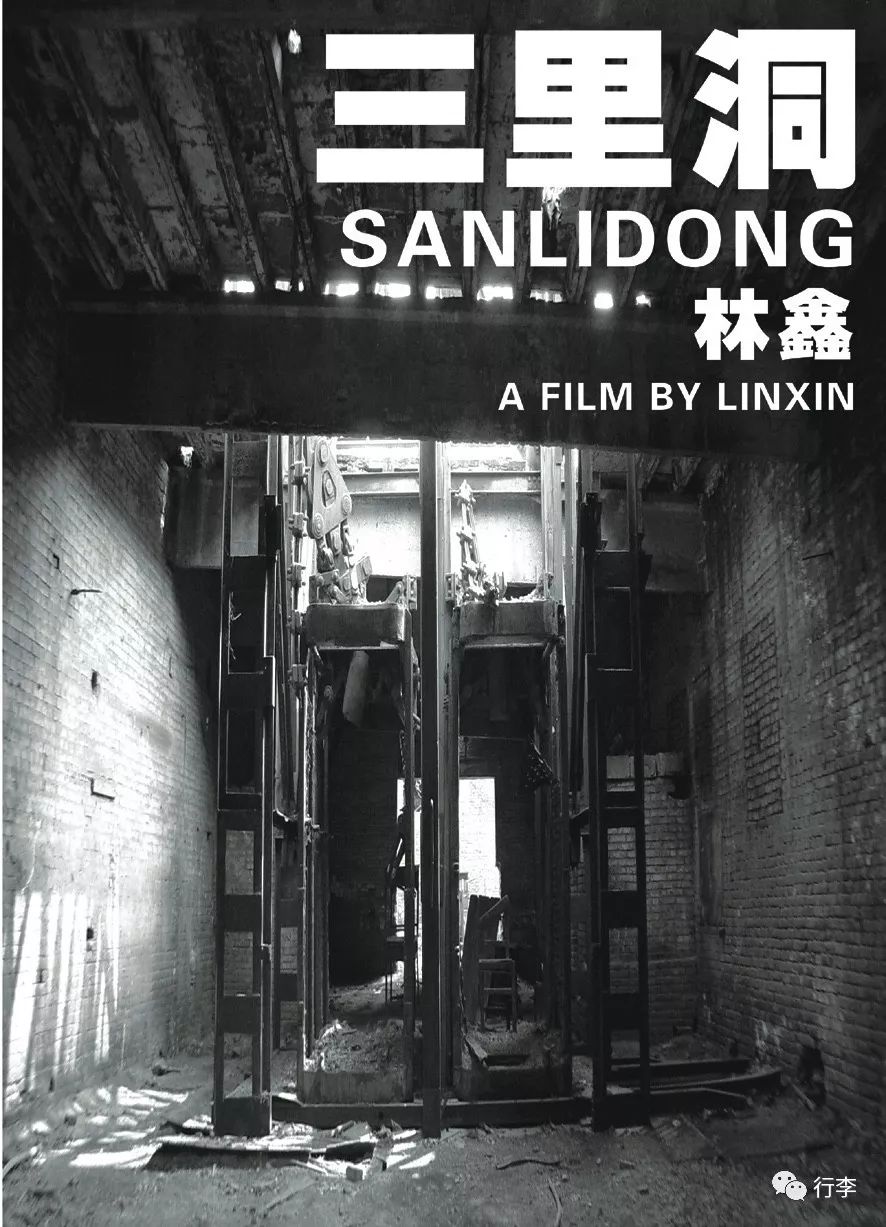

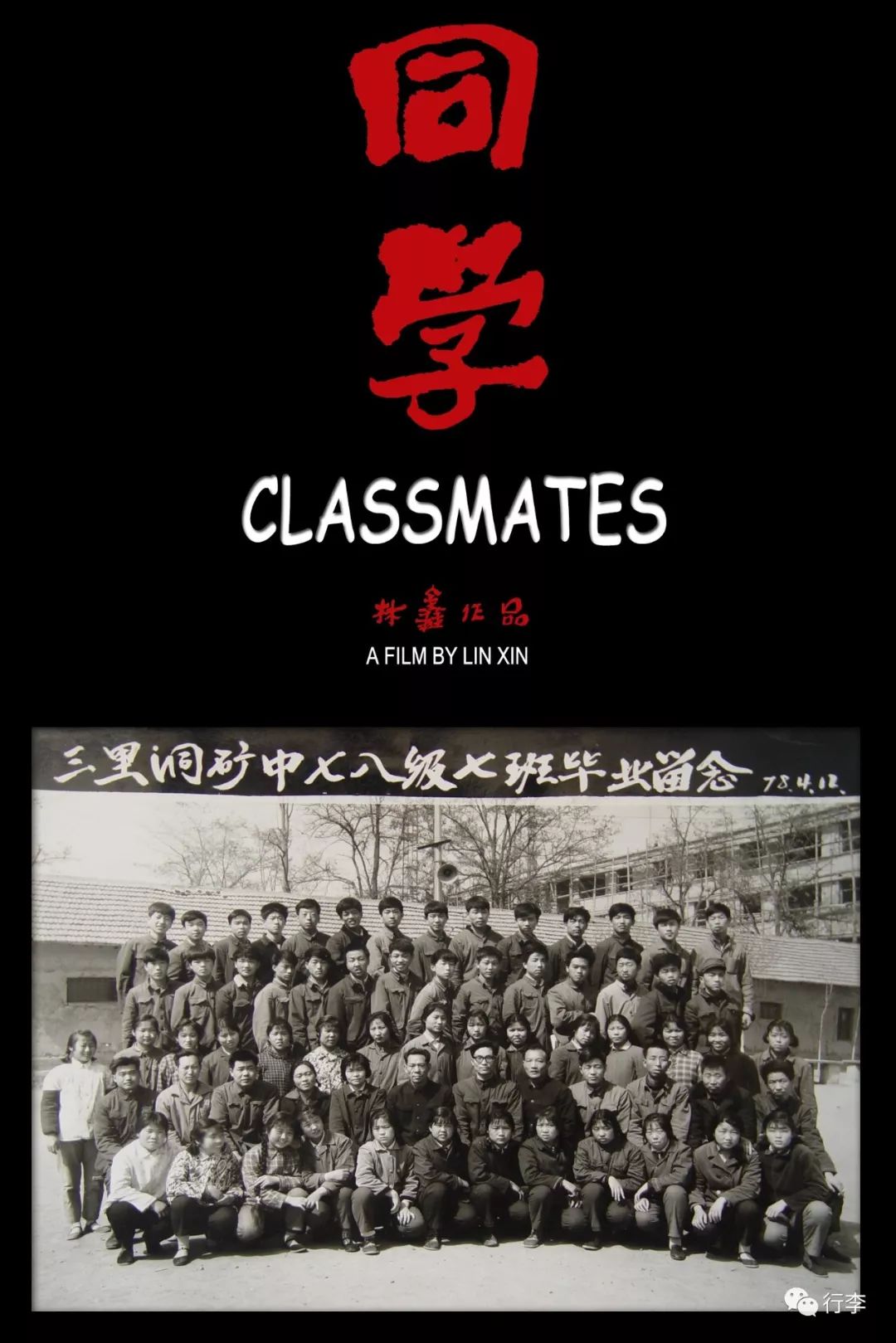

但就在这房前屋后,就在周末和节假日里,在借来的机器里,他用十余年时间,拍下了十部沉甸甸的纪录片:讲述矿工父亲和他同辈人的《三里洞》,讲述矿工后代的《同学》,以及刚刚拍完,还在剪辑中的铜川方志《沉默的风景》。

铜川三日,每天早上八点从酒店穿过他散步的小树林去他家中看片子,下午开始聊天,一直聊到天完全黑尽,才赶在屋后的小餐馆关门前下楼吃个饭,然后穿过小树林回酒店。

他家是一个普通的三居室。厨房旁的空间让给了专门做纪录片剪辑的两台台式电脑;客厅的空间让给了两个大书架,一个书架摆放着他喜欢的古典音乐CD,每个作曲家都有专门的空间,一个书架摆放着那些对他影响深远的盗版碟;剩下的书房,以及卧室里所有空余处,全让给了书法,他喜欢的书法家的字画,他和爱人自己写的字画。在各个房间的高处,有时摆放着他和爱人的照片,有时摆放着他爱人从野外捡回来的残荷、枯枝、干花。剪辑台前写有三个字:默如雷,书房外的墙上,写着另外四个字:大音希声。他说之前还经常用一个印章:恕我沉思。饶恕我,请让我沉思。

他几乎从不旅行,去之前,我本来想问:远方对你毫无吸引力么?对我们这样的旅行者,好像只有通过地理版图上的不断扩张才能安放内心,但铜川三日,我取消了那个问题。就在林鑫的家中,在古人的一笔一划里,在那些盗版碟和CD里,顶多,最远到铜川的四季变化里,整个宇宙的浩瀚与微妙,已然全部浓缩其中。

出于旅行者的傲慢与偏见,从未想过要去铜川,幸好有他的十部纪录片做导览,我来了。因为林鑫,“铜川”这个地名才在我的地图上亮了起来,有那么一些瞬间,它甚至变成地图上唯一发光处。

▲

2003年,在陈炉古镇,43岁的林鑫第一次拿起镜头开始了纪录片拍摄,16年过去,他在自己生长的土地上,拍下了10部扎实的纪录片,那是他献给铜川的文献。

冬.变奏曲

行李:如果不是你的纪录片,我可能不会有机会和意愿来铜川,对旅行者来说,它的外观和历史都不够吸引人,但看了你那些片子,觉得外在的风景只是表层的差异,每个人的生活境况在本质上都一样。

林鑫:我自己压根儿没想到会拍记录片,也一天电影没学过,全是看盗版碟成长起来的,在大时代的洪流中,一个渺小的个人很难说“我要怎么样”,都是命运推着你往前走。每个人必须找一个支撑活下去,幸好还可以拍片子。一部片子,从拍摄到剪辑完成,一般两年时间。这两年,我所有时间全在里面,每个人物的每句话、每个表情,在眼前无数次来回。我和我爱人菊芳说话时,全是片子里的语言,别人听着像暗话,但我们都懂,因为所有采访文字都是她在电脑上敲出来的。

行李:你爱人呢?

林鑫:她去深圳带孙女了,现在家里就我一人。她一走,我把餐桌都撤了,就在灶台上做一点吃的,天天吃重样的都可以,一天七八块菜钱就够了。每天都很忙,早上四点醒来就开始剪片子,剪到中午十二点关机,下午写字、看书。

这几年拍了好几部片子,出版了一本书,其实另外几本书稿也整理完了,出不来而已,这些工作比上班累得多。虽然现在马上60岁了,躯体逐渐衰老,但生命转了一圈,忽然回到了20多岁时的学生状态,如饥似渴,甚至贪婪地学习,没有年龄的概念,世界的窗户在一扇扇打开,无限的可能性在向你张开。

行李:退休后反而更忙了……

林鑫:一个男人,棱角在现实生活里被逐渐磨圆后,很多时候就是沉默的羔羊,自从2012年被退休后,拿着退休金,不用再上班,不用再过卡夫卡那样的生存困境,那一年我52岁,之前为了生存,身不由己地蹉跎了太多时间,现在终于可以按照自己的意愿做些事情。那天我回到家中,铺开一张尘封已久的四尺生宣,用生涩奔放的笔触,放笔写下了杜甫的诗句“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”,季丹(纪录片导演)经常说,青春是一种品质,一旦拥有,永不失去,我的真正属于自己的青春,应该从那一刻才真正开始。

行李:现在放映独立纪录片的地方越来越少,你却越来越投入,甚至有点高产的意思。

林鑫:八十年代美学热的时候,全都是美学家,当美学热潮过去,有人说美学的队伍纯洁了,纪录片也一样,当一件事是显学的时候,泥沙俱下,很多人都来趟这条浑水,当它彻底边缘化,反倒纯洁了。有一次在杭州,一位纪录片导演说,如果有一天所有放映活动都没有了,怎么办?当时我是观众,我举手发言说,这个问题我早就想过,而且准备好了,即便没有一个地方放、没有一个人看,我也会做下去,有放映与否,有观众与否,根本不是我考量的因素,没有观众的存在,影像成为一种自足,制作也变得更加纯粹:只需要对作品负责。每个人都要寻找一种生存的方式,某种程度上,拍纪录片已然成为我的信仰、呼吸,成了我赖以活下去的理由。

行李:昨天听你说已经拍了十部铜川的纪录片,这数字也是很吓人,难怪郭净老师(人类学家,纪录片导演)说,将来的纪录片历史上,“铜川”会是很重要的一个地名。

林鑫:我拍片子挺拼的,每次都拍病倒。有年春节,高烧不退,除夕夜把我弄到医院,儿子很担心。我爱人说,现在孩子长大了,也有了自己的孩子,他们在深圳打拼不容易,我们对孩子最大的帮助就是不要给他们添麻烦。所以我也要保证自己不出问题,现在每天中午十二点是强制关电脑,下午就看书写字,和孙女视频,还在视频上给她讲书,她可高兴了。

行李:最近一部片子就是《沉默的风景》吗?过去你都是拍摄某个群体,这次终于专门拍铜川这个城市了。

林鑫:最开始放映《三里洞》时,就有人说想看看铜川的街道是啥样子,《三里洞》是拍摄三里洞煤矿,没办法空空的拍一个街道上去。拍了十多年人物,走到这里,觉得应该要有一个地质结构来承载过去拍摄的这些群体。

《沉默的风景》接近四小时,以春夏秋冬四季来划分章节,有自然四季的变迁,也有从幼年到老年的生命变迁,是生命四季和自然四季的双重变奏,内心风景和外在风景的交相辉映,所以这个地质结构不是纯粹地理学意义上的,更多是社会学、人类学意义上的。

我在这个城市生活了将近60年,第一次通过摄像机的镜头来凝视它、观察它,让我在凝视中重新领受我所生活的这一处处空间、一张张面孔,一堵墙,一棵树,都带给我全新的感受。山川仅仅是自然的外表,但社会的风景注入了生命,注入了人的悲欢离合,因此有力量,有记忆的价值,是这些才使这片风景具有了更多的可能性和复杂性。

行李:你关于铜川的十部纪录片,也属于它的地质构造的一部分。

林鑫:这些影像和片子里的这些生命一样,会扎根在这片土地上,缓慢而坚韧的生长。《沉默的风景》还不算最终完成,等这部片子真正做完,我想从过去的十部片子里,每部片子选两个人出来,做成一部《铜川方志》的文献。

行李:能聊聊铜川这个地方吗?之前一直以为出了关中就是陕北,所以想当然的把铜川视为陕北的,这次来才知道,关中和陕北之间还有一个过渡地带,铜川就在这过渡带上,而且距离西安不过68公里。

林鑫:对,它在关中平原和黄土高原的交接地带,1958年,因为煤矿资源才升级为市。曾经是闻名全国的西北煤城,铜川矿务局下属十几座大型国有煤矿,但历经数十年的持续开采,不仅资源枯竭,环境污染也很严重,1993年,中央电视台在一个报道铜川的节目里,称铜川是“一座卫星上看不见的城市”。小时候天上全是黑的,在街上走,人们穿的白衬衣也是黑的。听说在西安的各大医院,流行一个词,“铜川肺”。铜川人去西安各大医院拍片子,肺部的纹理普遍粗大,明显有别于其他地方的人。

行李:人的构成是怎样子的呢?记得第一次看《三里洞》,好像都是外来人,对上海话印象最深。

林鑫:那时铜川和深圳是一模一样的,大小体量不一样,但结构和本质一样,都是一个移民城市。那时支援大西北,全国各地的人都来,我爸从上海来,还有人从东北、河北、山东、四川、河南来。其中河南人最多,所以铜川又有“小河南”之称,矿工子弟从小就在河南话的语言环境中长大,我们都会说河南话。当时市区和矿区像两个独立的生态环境,矿区主要使用河南话,市区主要使用陕西话。

行李:现在有老区和新区之分,和当年的市区、矿区,是对应关系吗?

林鑫:不能这么说。整个铜川市坐落在一条南北向的狭长谷地里,川道纵向十里,横向最窄处不足一里,周围都是高低不平的山梁洼地。原来非常小,只有一条十里长的马路,称为十里长街,其实在20世纪五六十年代,市内只有一条泥结碎石马路,从北往南,依次是城关、三里洞、五里铺、七里铺、十里铺、川口,仅从地名就可以分辨出方位。漆水河由北向南流经整个市区,两岸光秃秃的山上几乎看不到树木,塬上的农民大都住在土窑洞里。现在的老区就是三里洞所在的这十里川道,新区是在一个稍高的塬上建的,唯一的一块儿平地,从新区到老区,会感受到从塬上到沟谷里的落差。

行李:你怎么看待地方性?

林鑫:一方水土养一方人,一个地方肯定影响那个地方人的气质,但这些差异都是外在的,人在生存本质上是完全一样的,也正是这种生存本质的普遍性,才使不同地方的人有了交流的可能,卡夫卡是捷克人,他内在的生命精神,他的生存困境,我完全可以理解。法国作家普鲁斯特的《追忆逝水年华》,那种灵魂的挣扎、敏感,我都能感受到。那是一百年前写的,普鲁斯特是一个贵族,曾经是上流社会的交际花,这个人看上去离我们很遥远,但那种生命体验是共通的,我完全理解。

对我来说,风景都是一样的,我为什么把这些纪录片叫“铜川的地方志”?实际上它是一份采样,中国的大城市只有几个,绝大部分都是中小城市,而这些中小城市的生存状态,铜川都面临着、经历着。我刚好生活在这里,自然会做这些工作,对其他人了解这个时代的普通人生活,也提供了比较完整的采样。它是一个普通人的视角,带有生命温度,你生活其中,和这个地域共呼吸、共命运。

行李:铜川这个城市,因为一种资源而产生,因为这种资源的枯竭而衰败。我想起历史上很多古城,后来慢慢都消失了,一切都终将会消失,退一步讲,如果没有纪录片记录下这些,又如何呢?

林鑫:向死而生。我们难道因为知道有一天会死,就不过好每一天吗?我们的工作是为人做的,不是为神做的。你读银河系那些东西,会觉得人类非常渺小、短暂,根本微不足道,而且非常偶然。但既然被赋予了生命,就不能什么都不干,哪怕明天地球毁灭,今天也要种下苹果树,一个人必须给自己的生命一个支撑,找一个事做。打麻将也好,做生意也好,有信仰也好,都是一种安放的方式,每个人的灵魂都需要找一个地方安放。

▲

林鑫最新的纪录片《沉默的风景》。每个地方都有自己的风景和风土,但人们在生存本质上是一样,从这个角度,每个地方都值得我们停驻。如果你足够仔细,会在最后一张照片的杨树上,看到有人在上面刻了一行字,再看,是很多行字,那可能是多年前,一位痴情的男子为他心爱的女生刻上去的,多年后被林鑫遇见,变成新片里的内容,并直接截取其中的“春夏秋冬”四个字,用来划分《沉默的风景》的四季篇章。

春.生命的呼吸

行李:我以为你的身份本来就是纪录片导演,后来知道你是银行职员时很震惊,再后来又知道你之前是画画、写诗的,那纪录片的拍摄是怎么开始的?

林鑫:2003年,我43岁时,陕西美术馆馆长、笳咏老师(我少年时期跟随陈老师学书法、画画,后来也拍过他的纪录片《陈笳咏》)的儿子陈玄给我打电话,说要去陈炉考察,希望我同行。陈炉是铜川保留至今的一座千年陶瓷古镇,有着“炉山不夜”的美丽传说,陈玄想看看能否把陈炉陶瓷在陕西美术馆设一个窗口,向外推介。但是到陈炉一看,昔日盛况早已不在,年轻人大都外出打工,老艺人也越来越少,闻名于世的罐罐墙也逐渐破败。置身其中,我感到深深的无奈和惋惜。决定马上用影像记录下来,就用前后一个月时间(实际拍摄时间只有八天,即一个月里的四个双休日),拍摄了我的第一部纪录片《陈炉》。

在那之前,我从没摸过摄像机。

行李:第二部就是长片《三里洞》?讲你父亲和他的矿友们的故事。

林鑫:对,还在拍《陈炉》的时候,拍《三里洞》的想法就在心中涌动了。三里洞煤矿1954年8月开始建设,是西北地区第一座机械化矿井。1955年12月,铜川矿务局从上海建筑公司招了300多人,经过三天两夜的长途跋涉来到铜川,我父亲朱永生就是其中一员。1986年11月,在三里洞煤矿通风区多年担任瓦斯检查员的父亲因病去世,小妹朱弘娟顶替招工到煤矿选煤楼工作。2000年,三里洞煤矿宣布破产。

作为矿工的儿子,无论待在什么地方,煤矿都是我永远也无法摆脱的黑色记忆。2005年春,在父亲来到铜川50年之后,我怀着对父亲的一份歉疚,借了摄像机,利用每个周末的时间,开始拍摄《三里洞》。

我以为从小在三里洞矿区长大,对煤矿生活非常熟悉,但当我一个个寻找当年的老矿工进行拍摄时,那些饱经沧桑的老矿工,面对镜头,波澜不惊地讲述的那些陈年往事,令我感到震惊,才明白我对矿区的认识是如此肤浅。

两年后,《三里洞》在大理放映,尽管在剪辑中已经反反复复看过无数次,但当我真正坐在观众席上时,那天的情绪完全失控,依然被影片重重地击倒,泪流满面,多年堆积在胸中的郁积最终在这一刻得以释放。

行李:它也在那一年北京的某个电影节上获得了“最高奖独立精神奖”。接下来的《同学》是关于你自己这一代人的?

林鑫:《三里洞》是关于父辈生活的,拍完这个,接下来拍摄三里洞矿工的下一代,也就是我的同学们的故事,就很顺理成章了。我和同学们1978年从三里洞矿中毕业以后,到我拍摄纪录片《同学》时,已经过去了30年。虽然大部分同学仍然生活在同一座城市,但大都忙着各自的生计,很少相遇。我计划拍摄随机遇到的20来个同学们的一天,作为当下生活的一个切片,通过他们的讲述回望过去30年的生活经历。

最后歪打正着拍摄的23个同学,遍布于社会的各个阶层。影片人物的结构也完全按拍摄顺序排列,没有人为的调整改动,也有自然的节奏和韵律。第一段里的人物还穿着短袖,后来逐渐变为长袖、棉衣。影片结尾时,同学们独自走在路上,只留下背影,生活还在继续。

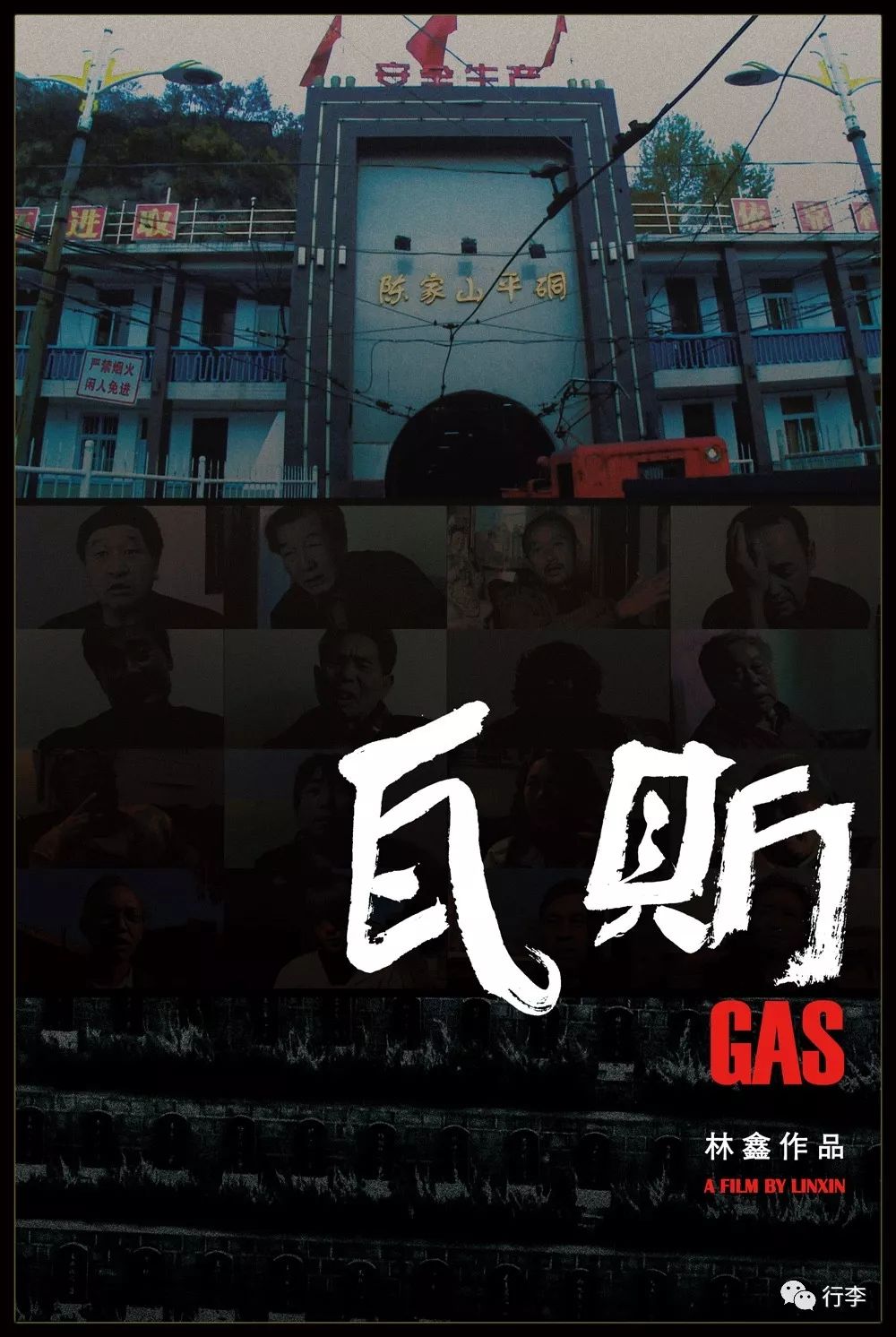

行李:看完《同学》五味杂陈,就在曾经的同一间教室里,就在同一个城市,最后发展为完全不同的生命轨迹,有人做了环卫工人,有了成了富豪,但富豪最后自杀,环卫工人却有超强的幸福感受力。《三里洞》、《同学》,和之后的《瓦斯》一起,被你命名为“生存三部曲”,这名字也很贴切,是我了解铜川的重要渠道。

林鑫:对,生活远远超出你的想象,并不是有钱就是幸福,那些你认为很卑微的,其实他们的幸福感很强,因为拍摄《同学》,颠覆了我对幸福的定义。

《瓦斯》的缘起是2004年11月28日,陈家山煤矿发生特大瓦斯爆炸,166名矿工兄弟失去了生命,关于矿工生活的三部曲框架也在那时形成。最后纪录片完成时,已经过去了好几年,可惜大部分人对那场国内44年来最大的矿难也不记得了,就在《瓦斯》在北京放映时,铜川田玉煤矿再次发生瓦斯爆炸事故,又有10多名矿工兄弟遇难。

《三里洞》以老矿工口述为主,形成一条长达50年的时间线;《同学》随机跟拍20多个同学的一天,是当下生活的切片和横断面;《瓦斯》则以一个矿难事件作为切入点,努力还原矿难的事实真相。我用6年时间,完成了“生存三部曲”。但在那之后,我才购置了人生中第一套拍摄设备,用那套设备,拍摄了接下来的几部片子:讲铜川人基督教信仰的《传道人》,讲我的家庭史的《河床》,讲我老师的《陈笳咏》,讲铜川的《沉默的风景》等等。

行李:这样看起来,好像得感谢你提前退休,才赚得这么多作品回来。

林鑫:我爱人说,从做生意的角度也是划算的,这些金钱的损失赎回八年的生命时光,所以有什么抱怨?没有一个生命是容易的,也没有一个生命是黯然无色的。只是你是否有缘份走进他,一旦走进,他就愿意为你绽放。

行李:从画画、写诗,转到纪录片拍摄,对你最大的影响是什么?我看过你画画时期的照片,典型的艺术家形象,这次见面,原来如此日常。

林鑫:曾经那么多年,陷在一种很自我、很精神、很高雅的游离中,不屑于众生生活,那时候觉得自己是艺术家,别人都是小市民,也不屑于跟别人聊,觉得自己的理想是卡夫卡、梵高、毕加索。那时的我很狭隘,躲在象牙塔里,躲在艺术里。当你的精神已经走得很遥远,走到荒山野岭,升腾到远离这片大地时,是纪录片把我拉了回来,再次把你拖向十字街头,才忽然觉得,那些蝇营狗苟的艺术在现实面前苍白无力又矫情,后来不好意思说自己是艺术家了,但作为纪录片导演,你又能导演什么?生活比你强大太多,你永远都没办法预料到拍到什么,就是一个记录者而已。因为拍纪录片,才使我从一个有强烈艺术家倾向的自我表现者,转变成一个谦卑的日常生活记录者。

▲

从《三里洞》到《瓦斯》,从未学过电影的林鑫,用六年时间完成了他关于矿工生活的“生存三部曲”。也许他给我们更大的启示是,只要你愿意俯下身去,只要你愿意凝视,每个人的身边都藏着这么拥有巨大能量的故事。

夏.河床

行李:来之前才看到《河床》,开始以为是非常个人化的家庭史,看完才觉得,其实和每个人都有关系。

林鑫:从结构上来讲,《三里洞》是横向拍一群人,如果要在纵向上拍一个家庭,拍谁都不合适,就拍我的家庭,从我爷爷开始拍,讲到爷爷、奶奶、爸爸、妈妈,拍我们姊妹四人的成长、迁徙,到我们的孩子一点点成长起来。

行李:看起来是讲四代人,但感觉最核心的还是你的父母,甚至你们所有人的联系,都是通过已经去世了的父母连接起来的。

林鑫:也是因为拍《河床》,才知道父母不仅影响了我,也影响了弟弟妹妹一生。我爸是一个矿工,但喜欢作曲,他原来的理想是成为一名音乐家,小时候常常在停电的夜晚给我们姊妹几个哼《伏尔加河纤夫曲》,偶尔高兴了,也会给我们讲《梁山伯与祝英台》、《珍珠塔》、《玉蜻蜓》等戏剧故事,虽然更多的时候是严厉的,我小时候也没少挨打,那时候很怕他,也恨他的。

直到我高中毕业,考大学没考上,在家待业,没有其他出路,我想不行下井吧。一个男人18岁,不能在家吃白饭,虽然知道井下危险,小时候矿上一发警报,就知道谁家又在井下死了人,但我必须这样做,这是我的责任,即便我在井下没有了,我还有一个弟弟。但我不敢跟我爸说,就跟我妈说,后来我妈说,我爸不让我下井,他干了一辈子矿工,哪怕在家待业,也不让我下井。那一刻,我知道父亲的爱在深处。

行李:所以你那本诗集《噢!我爸——黑色的记忆》,是对父亲的缅怀。

林鑫:还有一份歉疚。我们姊妹几人平日从来不聊父母的,我2000年写完诗,发给弟弟,刚好我大妹去他那里,他就在电脑上打开让我大妹看,我大妹一看就哭了,然后打电话给我,她说我们从来都没提过,但心理感受完全一样。

有段时间,我的枕边一直放着一本《美国当代诗选》,其中有一首菲利普·莱汶的诗,《星光》,“我父亲站在温暖的黄昏里/在我们第一个家的前廊下/我四岁,觉得疲惫/我看见他的头在星光中/他的香烟的火光比/夏夜月亮还红……”我非常喜欢,每天晚上读,那时也不知道这首诗是什么背景,后来才知道,作者是底特律的,底特律是一个工业城,父亲在他五岁时已经死了。有次在诗影像论坛上读这首诗,忽然想起我的父亲来,直到我给孙女起名字时,突然想到一个词,“秋天的允诺”,我说就叫“允诺”吧,“秋天的允诺”就来自《星光》,“他在星光中闭上眼睛/好像那些小小的闪光的眼睛/会照见一个高大干瘦的孩子/抱着他自己的孩子/面对着秋天的/允诺,直到那男孩儿睡着了/在这世界再也不醒来。”

上次在贵阳放这部片子,一个男子汉,36岁,曾经在社会上很混的,看完片子,在现场泪流满面,最后他说,我回去后试着去改变和我爸的关系。

行李:母亲呢?

林鑫:我母亲是逃婚到铜川来的,她是江苏太仓人,一直想着等我爸退休了就回南方去。外公很严厉,知道我妈逃婚非常生气,但毕竟是自己女儿,觉得应该给她盖间房子,等她老了回去有个地方住。外公1979年去世前,房子已经落成,母亲也有了归宿。

行李:人生真的是——你母亲心心念念的房子,最终没有住上。

林鑫:我母亲心里头一直有一个信念,要回到故乡去。但荒谬的是,他们那代人,其实很多人回不去了,儿女们在这儿,最后又回来了。小妹在《河床》里说,父母的生命是不值得的,他们考虑太长远,结果什么都没享受到就没了。给我妈建的那间房子,后来我姨拆掉了,她说拆了就能当新房地基。我去年回到太仓,母亲出生的村庄已经不存在,现在是一片非常大的湖泊,村庄就在湖心下。她和父亲的墓地也迁到了南广寺。很感慨。

我高中时在南方读过一年书,但南方人觉得你是外乡人,在铜川呢,也只是寄居在这里生活,其实是双重的无根状态。直到有一天,我儿子在博客里写到,“放假了,很快就能回铜川吃到家乡的羊肉泡馍。”他把铜川当成家乡,那么坦然,那一瞬间我挺感动,什么时候我也能坦然地对别人说我是铜川人呢?后来我写了一本同名的书,《三里洞》,最后一章是“我是铜川人”,曾经一度想离开,但最终命运把你拴在这儿,你遇到那么多不如意,但它最终哺育了你,你的生命、你的成长、你后来的一切,都是它给你的,你的根在这里,必将和这片土地牵连在一起。