经验

|

文献

|

实验

|

工

具

|

SCI写作

|

国自然

作者:叶子

转载请注明:解螺旋·临床医生科研成长平台

2017年对医生来说真可以算是个灾年,之前

已经报道过多名医生猝死

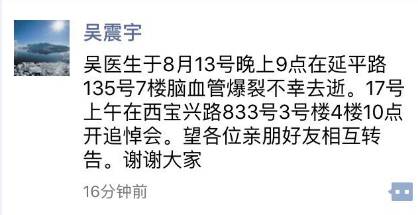

,每月都有。而就在前两天,又有两位年轻医生离开了我们。一位是上海新华医院的甲状腺核医学科吴震宇医生于8月13日去世,年仅38岁。

此朋友圈为吴医生妻子所发

吴震宇医生

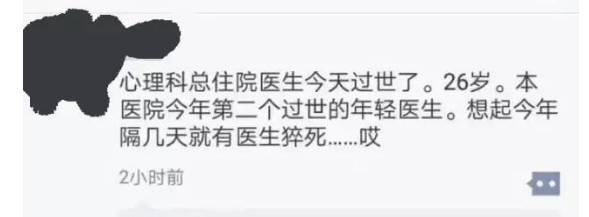

另外,8月1日在贵阳,一位贵州医科大学附属医院的医生,被发现昏迷在值班室,经过多日抢救,终因治疗无效于8月14日去世,年仅26岁,入职仅1个月。

26岁贵州医科大学附属医院医生在值班室猝死

是什么原因让呵护他人健康的人自己却英年早逝?著名医学期刊Lancet就经常报道中国医生的境况,从中会发现一些端倪。主要就是加班、晋升和医闹。

在中国医生的日常生活中,考试、轮班工作、无法规律健康饮食、没有锻炼和放松的时间,使得心理健康问题在医生中更常见,焦虑和抑郁的发病率都很高。

《2014中国医生执业状况调查》显示,在近8000名参与调查的医生中,90%以上的人每天工作时间超过8小时,26%的人工作时间为10-12小时,而13.5%的人每天超过12个小时都在工作。并且,80%的医生表示,他们没有双休日的概念:一周七天里,53%的医生需要工作6天,而29%的医生则需7天连续工作,全周无休。

Lancet在2016年发表过一篇题为“When the doctor is sick too”的社论,其中指出,英国医生接受的医疗保障程度和流浪者差不多。很多医生一方面觉得承认和接受自己的疾病是一件奇怪的事,以致把小病拖成大病。

对比英国,皇家医师学院(RCP)的一项调查显示,几乎所有受访医生至少每天要加班超过1小时,大约半数医生加班时间超过2小时,中国医生表示,这也叫加班?

从不断发生的猝死事件就能看出,加班对于中国医生的影响只有比报道出来的更严重。

中国医生不仅仅忙于临床,职称评审制度也给医生带来了巨大的压力。医学知识更新较快,逼着医生在临床工作之余还要看专业书籍,看文献,参加学术会议。医生需要不断保持和掌握最新的诊疗方法,而继续医学教育就成了每个医生终生的必修课。

在这种激烈竞争环境中,要想继续自己的行医之路,要想过上体面的日子,在繁忙的临床工作之余,必须挤出自己的业余时间来完善自己。

这篇Lancet差不多就是中国医生对于科研晋升机制的吐槽,SCI的作用贯彻了医生整个职业生涯。在医学人才招聘会上,大多数大医院都将SCI论文作为招人的一个必备或优先考虑的条件;进了医院,如果SCI文章比不过人家的话,无论是奖金还是晋升都要排在别人后面,SCI文章正在掌握中国年轻医生的命运。

而且,临床研究又需长期随访或较大的样本量,这对于年轻医生而言并不容易。许多同学在研究生阶段,花了大量时间在实验室里做了一些他们并不熟悉的实验,只是因为那样他们可以发表SCI的文章。

那如果医生不愿意做科研,但又要晋升,怎么办呢?学术不端就出来了,无论是之前闹得沸沸扬扬的107篇论文撤稿事件,还是前不久厦门大学中山医院院长博士论文抄袭自己学生,都是一些医生为了晋升而想出的“捷径”。

最近辽宁省人社厅下发了《关于做好2017年全省职称有关工作的通知》,下放职称评审的管理权限,全省高校、公立医院、科研院所可以自主开展职称评审,自定标准,自主发证,而且将试点放在了“大型公立医院”中。

这个政策虽然有其进步意义,但如果评职称不看科研看什么呢?拭目以待吧。

如果说加班和科研还能让医生提升自己,那伤医杀医的事件就只能让医生心寒,也让无数怀揣治病救人梦想而穿上白大褂人都离开了行医之路。

这是在朋友圈里看到的事件,就发生在上海某医院。最令人气愤的是,打人者是此医院护士的亲属!这跟被自己战友捅一刀有什么区别?

医闹的源头在于法制不健全,一般司法上的原则是 “谁主张,谁举证”,但在2002年,医疗纠纷的处理中实施“举证责任倒置”。只要患方认为医方有过错,医方就要拿出证据“自证清白”。医方即使不存在任何医疗错误,但是因为病历出现纰漏,或者一些检查没有做拿不出客观证据,法院就判医方承担责任。从那以后,医生的工作量中的1/3是为了规避风险的无效劳动。