【文/观察者专栏作者 扬之】

川普在竞选中和就职后对德国和欧洲一直颇有微辞。他抨击默克尔的难民政策是“灾难性的错误”,毫不掩饰地看衰欧盟及欧元的未来,支持英国脱欧和欧洲各国的民粹力量,愿意改善与俄罗斯的关系……所有这些似乎都在显示白宫这位新主人的反欧立场。

前不久,川普在欧洲访问时的言行再次加深了北大西洋两岸的间隙。欧洲各国政府被华盛顿的态度糊涂了:他们不理解,作为西方世界领袖的美国为何如此轻慢依然存在的盟友关系。他们不得不问,这是川普的权宜之计?还是长远战略?是他惯用的商业手段?还是真的在准备改弦易辙?

从表面上看,这位自己身体里就流淌着日耳曼血液的美国总统似乎不像他的前任克林顿和奥巴马那样不忘自己的血脉渊源。实际上,川普对德国的态度代表了相当多美欧人士几十年来对欧洲发展日趋日耳曼化的深切关注和担忧。

默克尔和特朗普(图/路透社)

由此可见,“德意志问题”归根结底似乎不仅仅是德意志民族统一的问题,在新的国际格局之下,它已被赋予了新的现实含义:“属于欧洲的德国”还是“德国化了的欧洲”,这是个问题!

德意志民族之神圣罗马帝国

关于“德意志问题”产生的时间,学界主要有两种观点:美国资深战略家基辛格(Herry Kissinger)认为它始于1648年威斯特伐利亚体系建立时;欧洲学者戴维・卡莱欧(David P. Calleo)则倾向应该从普鲁士统一德国后开始算起。而笔者更愿意相信其根源在于公元962-1806年间的德意志第一帝国,即所谓的“日耳曼民族的神圣罗马帝国”(又译为:“德意志民族之神圣罗马帝国”)。

我们现在谈论的“欧洲”,是按照世界五大洲来划分的。本文论述的“欧洲”概念,则主要指古罗马疆域内欧洲大陆的那部分。西罗马帝国于公元476年9月宣告灭亡后,欧洲大陆上曾出现过一个相对统一的法兰克王国。公元十世纪,王国一分为三,东部自称“神圣罗马帝国”,以此来挑战东罗马帝国(拜占庭)作为古罗马继承者的地位。在之后的征战中,它丢掉了勃垠第等地和意大利大部,王国疆域收缩,于是不得不在“神圣罗马帝国”这一高大上称谓之后加上“日耳曼民族”这个词缀。

关于这个“政治怪胎”, 法国哲人伏尔泰(Voltaire)曾调侃它“既不神圣,也不是罗马,更不是帝国”。的确,这个由数百个凌乱不堪的封建王国、公国、侯国、贵族和骑士自治领地、自由邦和自治市拼凑起来的政治架构似乎徒有“帝国”之名,但是,“日耳曼民族之神圣罗马帝国”首次将日耳曼与古罗马的法统与疆域联系起来。从此,引领欧罗巴的使命感便成为德意志不忘的初衷和情怀,德意志作为一个民族概念也由此渐渐萌生起来。

长期以来,日耳曼各部落由于沉迷于这神圣的、罗马的、帝国的“三位一体”的虚荣名号。王公贵族们为了争夺皇位而相互倾轧,彼此杀戮。他们非常看重其帝位的正统性,所以一味追求得到罗马教皇的加冕,却忽视了诸侯割据已逐渐成为德意志的最大痼疾。可这盘散沙却是欧洲其他诸邦及罗马教廷乐见的事实。于它们而言,德意志这个“蛮人”应该尽可能久地呆在“日耳曼森林”(孟德斯鸠语)中,只有当更难驯化的“野蛮人”(如奥斯曼人)叩击欧洲门户之时,才应该将他放出来抵御外敌。

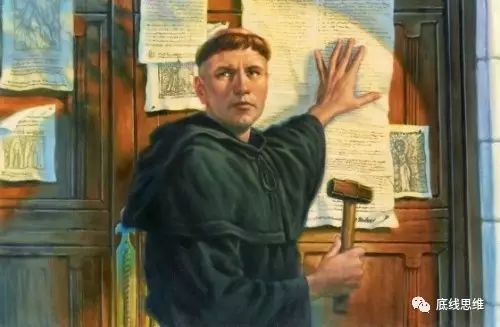

但日耳曼人不是一般的“蛮族”,更不是召之即来挥之即去的散兵游勇。即便在内部四分五裂的情况下,他们始终没有忘记自己的历史使命,也未放下统一欧洲的野心。从某种意义上说,文艺复兴、宗教改革和启蒙运动这三次欧洲近代的思想解放运动,或多或少都体现了日耳曼民族与养尊处优的“罗马人”之间的千年仇恨,特别是马丁·路德发起的宗教改革实际上就是对罗马天主教的一次清算。新教的诞生是欧洲日耳曼化的一个重要标志。

然而,真正使德意志成为一个“问题”的是法国大革命的爆发(1789年)以及拿破仑的扩张和对德意志的征服。

1806年8月6日,弗朗茨二世不得不放弃神圣罗马帝号。随着神圣罗马帝国的瓦解,德意志民族的统一似乎变得遥不可及。于是,德意志何去何从,“德意志问题”该如何解决,便成了一个刻不容缓的生死问题。

正是在这一民族历史的最低谷,德意志哲学家费希特仰望星空,发表了《对德意志民族的演讲》,对本民族的复活和重生作出了预言。他说:“让我们的高尚精神生活的各个组成部分变得干枯吧,让我们的民族统一纽带因此而撕碎吧……但是精神世界的那种能赋予生命的气息还没有停止吹动,它必将吹动我们民族躯体中那些已经死亡的骨骼,把它们相互连接起来,使它们光辉地屹立于面貌崭新容光焕发的生命之中”。

即便在今天,费希特的这番话读来依然振聋发聩,难怪古罗马伟大的历史学家塔西佗将日耳曼人称为“高贵的野蛮人”。在他眼里,这些“蛮人”虽然还有待文明的进一步洗礼,但他们却因为具有正直、淳朴、勇敢、进取、忠诚和纯洁等美德而变得高贵。甚至他们的野蛮、血腥与背信都因这些民族特性而被戴上了侠义与理性的光环。

还有一点至关重要:马丁·路德虽然 “背叛” 罗马天主教、哲学家费希特也大张旗鼓地鼓吹德意志民族“至上”论,但这些明显的德意志“躁动”都未脱离欧洲的精神氛围和智识语境,这一点同样体现在俾斯麦对“德意志问题”的解决之道上。因此,德意志对欧洲的影响在这个时期依然被视为古大陆范围内的某种磨合与融合。换而言之:它虽“蛮”,但不“夷”。

俾斯麦主政的第二帝国

记得有一位记者在问及该如何描写德国所处的地缘位置时,一向很注意修辞和修养的老总理施密特曾爆出一句粗话:beschissene Lage(意即:鬼地方)。的确,德意志所处的位置非常险恶:它位于欧洲东西南北所必经的中部要津,因而是兵家必争之地;其地貌一马平川,几乎没有任何可以用于防卫的自然屏障;四周又布满了虎视眈眈的列强。因此,“德意志问题”有很多掣肘的因素,牵一发而动全身,很难解决,几乎可以说是一个缠绕不已、难以理清的“戈尔迪死结”。

戈尔迪是古希腊神话传说中小亚细亚弗里吉亚的国王,他在自己以前用过的一辆牛车上打了个分辨不出头尾的复杂结子,并把它放在宙斯的神庙里。神示说能解开此结的人将能统治亚洲。然而,多少个世纪过去了,无数聪明智慧的人面对“戈尔迪死结”都无可奈何。直到亚历山大远征波斯时,有人请他来解。他见到后二话没说,挥剑将死结一劈为两。“戈尔迪死结”就这样被破解了。

俾斯麦的统一大业也如亚历山大解开“戈尔迪死结”那样主要以武力来完成。他相继发动了对丹麦、奥地利和法国的战争,同时也深知本民族所处的地缘位置不宜死缠烂打,逞一时之快。因此,他的军事行动相当克制,战略目标明确,一切以统一德意志诸邦为目的。这个目标一点都不过分,因此容易获得左邻右舍的同情和理解。战争的胜利在德意志大地上唤醒了对普鲁士军国主义的热忱,但俾斯麦却始终保持着清醒的头脑,避免触及欧洲古大陆之外列强(英国俄国)的根本利益,因此获得了两者的谅解和默认。

那时,德意志在世人眼里已成为令人生畏的后起之秀,但日耳曼尼亚这个幽灵基本上还是在日耳曼森林里晃悠,欧洲的基本秩序未被打乱,德意志统一这场革命也始终建立在欧洲古老王朝和君主制这一保守主义原则之上和基督教这个大框架内。正是在这个基础上,俾斯麦的“德意志问题”解决方案才具有现实可行性。因此,这位铁血宰相的外交禀赋在德意志历史上可谓前无古人后无来者。

着白色军装者为脾斯麦

统一后的德意志,政治生态发生了巨大的变化:人口的急剧增长,民主政治的压力以及制造业异军突起后对市场的极度渴望,使得这位欧洲列强中的后起之秀变得骚动不安,跃跃欲试地也想争取“阳光下的一席之地”(出自1900年至1909年间任德意志帝国总理的伯恩哈德·冯·皮洛夫的一句名言)。为帝国服务长达27年的俾斯麦深知兔死狗烹的道理,心灰意冷之下,于1890年3月18日向新帝威廉二世提出呈辞,正式下野。刚愎自用的威廉二世亲政后,立刻告别俾斯麦苦心经营的“欧洲政策”,强力推行所谓的“世界政策”。一时间,那个曾经游荡在日耳曼森林中的幽灵决意告别过去,不再怀旧和伤感,而是变得心向四面,志在八方。

但德意志这段与海洋粗鲁而笨拙的短暂爱恋却遭遇了传统海洋霸主英国的强烈反弹。第一次世界大战,大英帝国联合德国的宿敌法兰西以及德国曾经的盟友沙俄,组成协约国,打败了以德皇为首的同盟国。第二帝国连同它引领欧洲和世界的大国梦一起被埋葬,德意志不得不重新回到日耳曼森林去苟延残喘。

希特勒的“千年帝国梦”

一战之后的《凡尔赛条约》,因其严厉苛刻的制裁措施而激发了德意志民族强烈的复仇欲望。现实中的各种困境、民主意识的广泛传播等因素,严重分裂和分化了德意志民族。以往试图融入西方秩序的种种努力宣告失败,年轻的魏玛共和国刚开张就被迫打烊,德意志变得愈来愈压抑和扭曲,最终走上了希特勒极端的民族复兴之路。

在多数人的印象里,德国在20世纪上半叶接连犯下了不可饶恕的罪行:发动两次世界大战、灭绝六百万犹太人等等。站在今天的角度看,我们可以将希特勒妖魔化成一个政治狂人和杀人魔王。但如果我们将历史连贯起来看,便可以发现,纳粹德国的崛起和覆灭与其历史有着根深蒂固的联系。正如美国作家威廉·夏伊勒在他那部传播甚广的巨作《第三帝国的兴亡》中所写的那样:“希特勒的思想和情绪,支配他狂热的脑子的一切错乱神经,在德国历史和思想中是有其深刻的根源的。纳粹主义和第三帝国,事实上,不过是德意志历史的合乎逻辑的延续。”

那么,在解决“德意志问题”时,为何俾斯麦会成功,而希特勒却输得那么惨呢?德国历史学家塞巴斯蒂安·哈夫纳(Sebastian Haffner)在其《从俾斯麦到希特勒》一书中给出了答案。

他在论及两者的区别时指出:“德意志国”既可以是“普鲁士在最大范围内所能支配的德国”,也可以是“德国在最大范围内所能支配的欧洲或世界”。前者是俾斯麦的见解,后者则是希特勒的诠释。通过这样的对比,我们能立刻领会,导致希特勒出现的原因不在于德意志的历史上有过俾斯麦,而恰恰在于德意志在历史上抛弃了俾斯麦和他的欧洲大陆均势政策。希特勒其实是试图用比威廉二世更粗鲁的方式和更强大的自信去实现德意志引领欧洲乃至世界的初衷。

日耳曼尼亚幽灵建立在“种族”和“血统”这一保守主义原则之上,同时又植根于“血与土”(Blut und Boden)这一同样古老的信条之中。这个幽灵从不掩饰其建构世界新秩序的雄心和抱负,可以想见,这必将对西方既有的霸权秩序产生巨大的威胁。这个幽灵固然以对抗东方所谓的“犹太共产主义”(苏联)、保卫欧洲为借口,却对当时的西方秩序构成了严峻的威胁,也与早已基督化了的西方传统和习俗格格不入。

这场“日耳曼革命”表面上遵从和延续了俾斯麦为开创德意志第二帝国所走的特殊道路,但这两场革命的结局非常不同:俾斯麦的事业取得了成功,他统一了被拿破仑摧毁、并变得日益松散和混乱的德意志第一帝国的残余诸邦,建立了第二帝国;但希特勒的事业却收获了苦果,在苏联和西方盟军的夹击之下,第三帝国以彻底失败告终。至此,来自西方世界自身的最后异教蛮族“余孽”被彻底清除。但是,这个幽灵的躯壳虽然被消灭,可灵魂却依然存在。

欧盟:德国的“第四帝国”?

二战后,所谓的“德意志问题”被人为地压抑住了:德国被一分为二,冷战的铁幕横挂在东西德之间。战胜国自信地认为已彻底铲除了令欧洲躁动的德国因素。未曾想,“德意志问题”这颗种子在东西方对峙的乱石中依然能顽强生长。当它破土而出的时候,德意志不再那么充满戾气和锋芒,而是象一朵玉兰花:淡雅不扎眼,却能让周围时而嗅到它阵阵散发的幽香。

这朵淡雅的玉兰花叫“德国模式”。它诞生的时间不难锁定:上世纪七十年代后半期。当时,欧盟还叫欧洲共同体,成员国从开始时的六个,到1973年后扩充至九个。欧共体的中心领域是制定共同的农业政策,如粮食价格和水果蔬菜的市场条例等。共同农业政策的最大受益者是当时在欧洲一言九鼎的法国。德国则一直处于“经济巨人政治侏儒”的地位。

从1950年至70年代初期,布雷顿森林体系确保了货币汇率和国际贸易的稳定性,从而成就了西方经济史无前例的繁荣期。1971年8月,美国总统尼克松宣布将美元与黄金脱钩,导致此前相对稳定的马克、法郎和里拉汇率产生动荡。结果,欧共体成员国之间的贸易也动荡起来,并危及到西欧的共同市场和农业政策。1973年的石油危机彻底终结了德法等国的经济奇迹,欧洲经济转而进入低增长、高通货膨胀、高失业率和汇率动荡的发展停滞期。

布雷顿森林体系成就了西方经济史无前例的繁荣期

在这样的大背景下,欧共体成员国认为唯有加强合作并采取统一的经济和货币政策方能度过危机。1979年,欧洲货币体系生效,明确了欧共体成员国之间汇率的浮动率,德国经济政策的两大支柱(紧缩财政预算和控制通货膨胀)成为这一体系的标准。“德国模式”普遍得到认可。正是从这一刻起,而非许多专家认为的欧元危机开始,欧洲的一体化踏上一条德国之路。

只不过,这个事实一直被锁在云雾中,鲜露峥嵘。原因很简单:七十年代后期,撒切尔和里根特立独行地在欧洲和全世界范围内大力推行以市场经济为主的新自由主义经济政策,大有取代德国社会市场经济模式的态势。对此,右派弹冠相庆,左派捶胸顿足。

可是,回过头来看,我们可以发现,那个时期最终影响欧洲经济的其实并非撒切尔和里根,而是德国总理施密特和德国联邦银行总裁克拉森(Karl Klasen)、爱明戈(Otmar Emminger)和伯尔(Karl Otto Pöhl)等人。也就是说,新自由主义浪潮虽然强劲,但“德国模式”在欧洲已站稳脚跟。从这个意义上说,“德国的欧洲”从一开始就是对美国主导的国际秩序的某种反动,难怪美国新任总统川普会酸溜溜地讥讽欧盟是德国的工具。

那么,经历了两次大战的欧洲,其精英为何还能那么广泛地认可德国的经济和金融政策呢?答案不复杂:六十年代后期,英国、法国和意大利等国的经济出现严重问题,而联邦德国一直是中流砥柱(此情此景有些类似眼下欧盟的状况)。因此,欧洲精英们普遍看好能有效控制通货膨胀和失业率并相对平衡处理劳资关系的“德国模式”,认为它是带领欧共体走出危机的唯一出路。

在这样的大背景下,德国成为欧洲的龙头老大,而法国和英国沦为配角,也可以说是历史发展的一种必然吧。只不过,英法两国对这一结果的反应不同:法国似乎已经接受了德国的主导地位,而英国却以退欧证明自己不甘心当德意志的陪衬人。

今天,欧洲经济出现了持续萧条,特别是欧元危机爆发后,欧洲内部自上世纪七十年代以来首次出现了对德国模式的怀疑和抵抗。默克尔的难民政策进一步分化了欧盟的一致性,在很大程度上强化了去德国化的声音,有媒体甚至惊呼要警惕“第四帝国”。但是,在欧美经济普遍低迷的今天,德国经济和财政连年创新高,可谓一枝独秀。这起码说明,要说“德国模式”已经过时还为时太早。

笔者结语

“德国主导下的欧洲”,这多少已成为一个既定事实。有人乐见这样的事实,有人则想方设法要打破这个局面。中国无疑属于前者,因为作为全球化最大的两个受益者,德国和中国有着相当一致的利益。普京和川普则明显属于后者,因为德国已成为俄罗斯摆脱西方制裁的最大阻力,而美国总统竭力反对的是由德国主控的欧盟大市场和欧元货币体系。两人最愿意看到的就是一个分裂的欧盟和失败的欧元。

但是,作用会引起反作用。“双普”的司马昭之心德国人看得很清楚,许多欧洲人亦然。因此,欧洲内外反欧声音越大,或许恰好成为加速欧洲一体化的增上缘。

对欧洲和世界而言,“德意志问题”以往一直是带来灾难的祸根,至于今后是否依然如此,笔者目前还真不愿意简单地一概而论。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。