主要观点总结

本文主要报道了两项高校科研团队的新成果。北京航空航天大学联合团队研发了一种小型深海可变形机器人,能够在深海高静水压下安然无事,实现多模态运动。天津大学团队则在新型抗癌药攻关方面取得突破,发现了能有效打击癌细胞的新策略。

关键观点总结

关键观点1: 北京航空航天大学联合团队研发的小型深海可变形机器人

该机器人能在万米深海实现多模态运动,包括游动、滑翔和爬行。其设计灵感来源于蝙蝠鱼的运动模式,研究成果已发表在国际学术顶刊《科学·机器人》上。该机器人通过了实地测试,未来有望用于海洋资源开发、考古发掘、环境监测等领域。

关键观点2: 天津大学团队在新型抗癌药攻关方面的突破

该团队成功破解了癌细胞的重要生存密码,发现了能有效打击癌细胞的新策略。研究过程中,他们揭示了MCT蛋白家族的秘密,并找到了帮助MCT1运输乳酸的关键过程。基于这些发现,他们从传统中药材中筛选出了具有抗癌潜力的天然化合物水飞蓟素。

正文

小型深海可变形机器人在深海高静水压下安然无事、

新型抗癌药攻关取得突破

……

高校科研团队取得新成果

,

具体内容和小编一起来看——

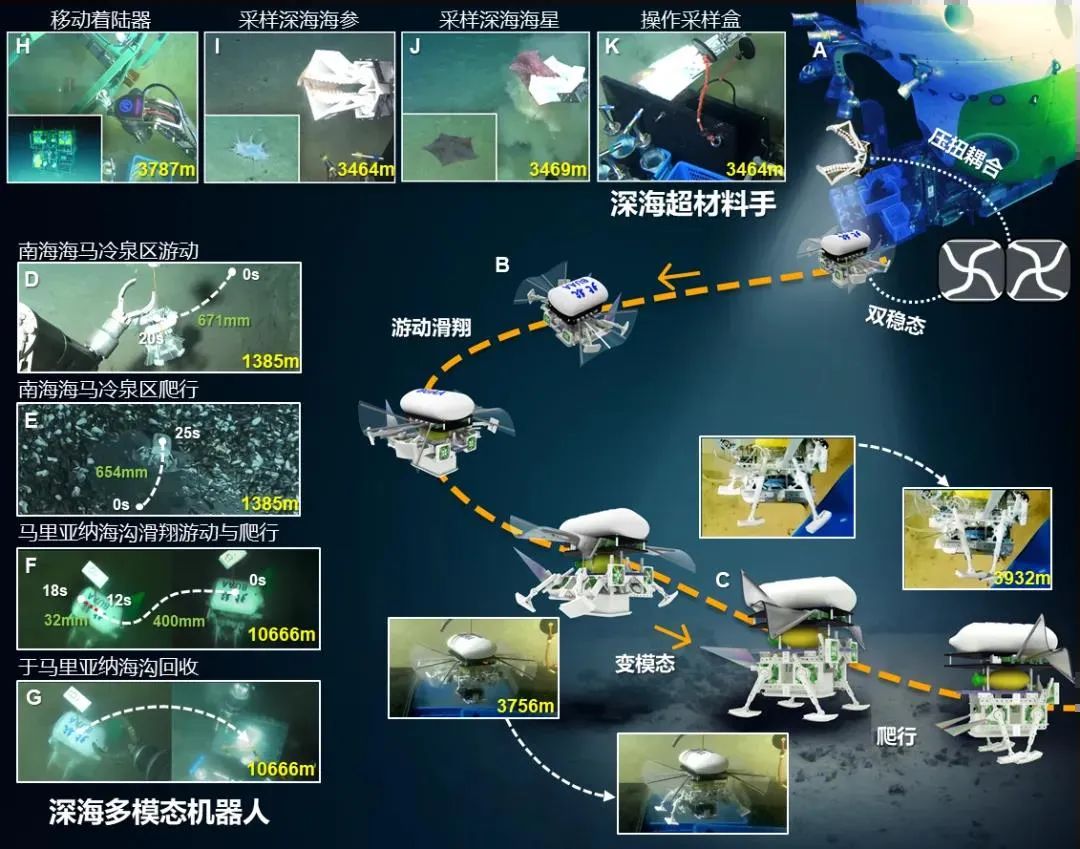

在地球最深处——马里亚纳海沟的万米深渊,压强相当于一个指甲盖上站了一头一吨重的犀牛,温度接近冰点。此前,能到达这里的深海机器人,多为重量达数吨的刚性体大型潜航器,对于身长1米以内的小型机器人而言,这里的极端环境会使它们“肌肉僵化”、举步维艰,曾一度是“禁区”。

如今,一台身长不到50厘米、体重仅1500克的“小精灵”翩然而至,在深海高静水压下安然无事。它时而摆动尾鳍如游鱼穿梭,时而展开背鳍如海燕滑翔,甚至能将尾鳍变化成腿,在海底漫步。

这一能在万米深海实现多模态运动的小型深海可变形机器人,由北京航空航天大学机械工程及自动化学院研究团队联合中科院深海所、浙江大学,历经6年共同研发而来,研究成果日前发表在国际学术顶刊《科学·机器人》上。

研究团队从蝙蝠鱼的运动模式中汲取灵感,设计出了这一能够游动、滑翔、爬行的多模态机器人:在游动模式下,机器人通过尾鳍的摆动产生推力,如鱼得水般穿梭,最高速度可达每秒5.5厘米;在滑翔模式下,展开的背鳍利用水的升力实现长距离滑行,宛如深海中的海燕,轻盈而优雅;在爬行模式下,机器人利用各向异性足部设计,能够实现每秒3厘米的沙地行走,稳健而灵活。这种多模态运动能力,使机器人能够在复杂的深海环境中灵活应对,成为深海探索的多面手。

为了验证机器人性能,研究团队在多个深海地点进行了实地测试。在几年的测试时间中,机器人搭载“深海勇士”

号

和“奋斗者”号载人深潜器完成了多地形、全海深14次部署测试。未来,团队将致力提升深海小型机器人的续航能力和运动效率,实现更大范围的深海探测和监测,为海洋资源开发、考古发掘、环境监测等领域提供支撑。

在人体这个庞大的生命王国里,有一群“捣蛋鬼”——恶性肿瘤细胞,它们不仅会抢夺正常细胞的营养,还会制造有害环境破坏人体健康。近日,天津大学教授叶升团队成功破解了癌细胞的一个重要生存密码,为研发新型抗癌药物打开了一扇新的大门。

恶性肿瘤细胞有个特殊的生存本领:当遇到缺氧环境时,它们会像发酵面团一样快速产生乳酸。更狡猾的是,它们还能通过一种叫MCT1的“运输工”把乳酸运送到周围环境中,既给自己清理了“垃圾”,又制造出有害环境阻挡免疫细胞的攻击。这个发现让科学家们意识到,如果能破坏MCT1的运输能力,就能有效打击癌细胞。

叶升团队从2020年开始,就像侦探一样层层揭开MCT蛋白家族的秘密。他们用超级显微镜观察发现,这类运输蛋白工作时需要两个搭档手拉手合作。2022年,科学家们又发现了帮助MCT1在细胞表面“安家”的关键助手蛋白。但要彻底搞清这些“运输工”如何运送乳酸,就需要捕捉到它们不断变化的每一个细微动作。

经过持续攻关,研究团队终于在今年3月揭开了谜底。他们发现MCT1运输乳酸需要完成一套精密的“质子泵”动作:首先通过特定的氨基酸捕捉质子,像拧开瓶盖一样打开运输通道;接着乳酸分子像坐滑梯一样进入指定位置;最后通过电荷变化将乳酸弹射出去。这个过程需要多个关键位点的精密配合,就像一场编排完美的分子舞蹈。基于这些发现,科学家们从传统中药材中筛选出一种名为“水飞蓟素”的天然化合物。实验室测试显示,这种物质能像钥匙卡住锁眼一样精准阻断MCT1的工作,有效抑制肝癌细胞的生长。

“这项研究不仅让我们更深入了解癌细胞的生命活动,也为开发副作用更小的靶向抗癌药物提供了新思路。”叶升介绍,未来团队将继续优化药物设计,争取早日为癌症患者带来更安全有效的治疗选择。

本文来源|中国教育报2025年4月10日03版,原标题《

北京航空航天大学联合团队 研发小型深海可变形机器人

》《

天津大学团队 新型抗癌药攻关取得突破

》

本文作者|中国教育报

通讯员

冯浩 焦德芳

记者 梁丹

陈欣然

图片来源 |

北京航空航天大学、

天津大学微信公众号