今天

(8号)

中午落幕的第75届金球奖上,《三块广告牌》

(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

不负众望,

一举揽下剧情类

最佳电影、最佳女主角、最佳男配角、最佳剧本四项大奖,成本届金球最大赢家。

在去年的威尼斯电影节上,这部电影已教人惊艳,「真是教科书一般的好剧本,破了不少套路,人物塑造十分生动」,影评人这么说,最终它也摘取了主竞赛的最佳剧本。

这几天资源出来了,再过些日子,我们也将在电影院看到这部电影。

这是怎样一部片子,能用「震撼」形容?今晚我们就跟大家聊聊它。

也许你不是故事迷,对情节梗概式的剧透也毫无顾忌。

但是,如果你还没看《三块广告牌》,那最好立即:

1.关闭此条推送

2.把手机调到飞行模式

3.花1小时55分钟看完片子

4.拿起手机与我们重逢

虽说剧情的出人意料并不能决定一部电影的好坏。但从小学课本的欧亨利开始,到大学寝室的SBS剧为止,反转的刺激确实屡试不爽。

只可惜,惊心动魄的感觉也会衰老。

当犯罪类型已经被环形/碎片/倒叙等格式玩坏,观众看到一半就能未卜先知猜出走向,不破不立的编剧节点,就不得不来到。

于是,异于常人的天才写手,马丁·麦克唐纳由此入场。

马丁·麦克唐纳,和他犀利的眼神

麦克唐纳是公认的好编剧,但真正决定其特异性的,其实是他永远掌握不了自己故事的走向。

当大多数好莱坞编剧都在疯狂榨取脑汁,苦苦寻求一个合理的转折点时,麦克唐纳的人物则会兀自活动起来,绑架作者的笔,制造一个又一个精致到过分的机巧:

你相不相信,在《六发子弹的手枪》中,医院当晚三例死亡的家属坐上了同一辆火车?

你意不意外,在《杀手没有假期》中,去布鲁日装作度假的杀手竟然螳螂捕蝉自取灭亡?

当然,最可怕的还要数《七个神经病》了。

比利乱偷的狗刚好是黑帮大佬查理养的,而后者的小情人,偏偏还和比利家的一样??

麦克唐纳在广告牌之前,只执导过这三部作品,《杀手没有假期》口碑颇高,短片《六发子弹的手枪》还获得了第87届奥斯卡最佳真人短片奖

由此可见,麦克唐纳的剧本是好看的,刺激的,但有时候,它们也在结构的支配下,变得太过蛮横霸道。

广告牌之前的近作,《七个神经病》,尤其暴露了他不加节制的缺陷。

在那里,被机会主义缝合的故事结构已经到了让观众的共情力毫无用武之地的程度。而导演狂撒硬汉狠劲儿的直男做派,看久了也很容易审美疲劳。

于是,当麦克唐纳休假四年归来,决定重振雄风,他挑的本子不是别的,正是八年前早就写好的《三块广告牌》。

今次下定决心自我收敛的麦克唐纳,打算借助一位女性主角把持住疯狂。

不过,即使有这样的初心,罪案、愤怒、暴力的老元素,依旧是一个都不能少。

但当它们都围绕着弗兰西斯·麦克多蒙德饰演的母亲而铺陈,剧情便理所当然地越上了另一条轨道。

三 块 广 告 牌

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

2017

导演&编剧: 马丁·麦克唐纳

主演: 弗兰西斯·麦克多蒙德 / 伍迪·哈里森

山姆·洛克威尔 / 艾比·考尼什 / 卢卡斯·赫奇斯

豆 瓣

:

8.7

/10

IMDb

:

8.4

/10

烂番茄

:

93%

新鲜度

MTC

:

87

✎

熟肉已出,感谢翻译

@弗劳文儿_

麦克唐纳多次提到,《三块广告牌》的关键性主角米尔德里德·海耶斯,是他为弗兰西斯·麦克多蒙德量身打造。

所以,你可以想象,在麦克多蒙德拒绝邀约的最初几天,导演的感觉有多绝望。

麦克多蒙德和丈夫乔尔·科恩,实际上,除了麦克多蒙德,麦克唐纳这次还从科恩兄弟那里借来了他们常用的摄影师,本·戴维斯(Ben Davis),所以「广告牌」有些形似科恩兄弟作品的地方

在编剧时,麦克唐纳早已把《冰血暴》中的冷静与勇气,《奥利芙·基特里奇》中的刻薄与温情,原样融进了海耶斯女士的人设。

除此之外,他一贯追求的愤怒与极端,似乎也只有麦克多蒙德做得到。

虽然情绪的张扬,在一定程度上是为了戏剧性的夸张,但任何母亲遇上类似经历,都可能会产生报复世界的倾向。

毕竟,如果泪海无法埋葬痛苦,那像海耶斯一样揭竿而起,怒发冲冠,恐怕是唯一的自救通道。

麦克多蒙德饰演的奥利芙几乎和海耶斯是一个人,这种刀子嘴老豆腐心的女人最符合麦克多蒙德气场

影片开始于密苏里艾宾镇的

(该镇为虚构)

外围的三块广告牌。

依稀可见的广告牌,故事的开场

雾霭中,广告牌静静伫立,伴随女高音吟唱的《Last Rose of Summer》显得颇为神圣。

面对它们,车里的海耶斯眉头紧锁,则下意识地咬着指甲,像是在算计自己的三位仇人。

海耶斯有一个大胆的想法

七个月前,正是这三块广告牌和它们所在的偏僻路段,见证了海耶斯女儿安吉拉的惨死。

她被袭击,强奸,丧命后又被凶手烧成一具焦尸。

七个月后,案件毫无进展。唯一的目击者广告牌,只是越变越烂。

那些斑驳的婴儿图画和LIFE字样,无时无刻不在刺激海耶斯痛失女儿的悲伤。

广告牌上天真的婴儿也许见证了安吉拉的死状

基于报复、泄愤和对真相阴魂不散地执着,海耶斯花费5000美金/月的重金租下了三块极少有车辆经过的广告牌。

在上面,她用红底黑字的强劲视效嘶吼出三句话——

「强奸死去」

「无人被抓?」

「怎么会这样,威洛比警长?」

沿路排开的广告牌们

威洛比警长被点名批评了,但他并不是犯罪片中常见的废物「猪猡」

(Pig是对警察的蔑称)

。

实际上,除了没能侦破安吉拉的案件,这个男人几十年如一日地守护着艾宾镇的治安,有不少成就,在警局内外也颇受景仰。

而且,就在这块扎心的广告牌立起来以前,威洛比患癌即将去世的噩耗已经传遍大街小巷。

威洛比接受延缓死亡的治疗

所以,连将死之人也绝不放过的海耶斯,从一开始就没有树立起圣母的光辉形象。

她从不微笑,出口成脏,一直是全镇人不敢靠近的悍妇。即使人人都同情安吉拉的遭遇,也没有人敢对海耶斯表示友好。

而在广告牌被报上新闻以后,海耶斯更是从受害者变身为搅屎棍。连她的亲身儿子,都把母亲的行为视作无理取闹。

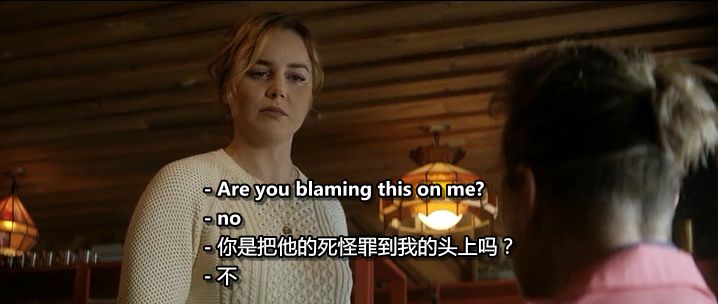

威洛比向海耶斯解释

迫于压力的威洛比首先找到海耶斯,向她解释了凶手难抓的苦衷,顺便指出自己没有几个月好活的事实。

然而,海耶斯的冷漠再次出乎他的意料。

他只能目瞪口呆地看着她无比淡定地说道,「你如果死了,广告牌反而没效。」

完全没有线索,怎么办呢

海耶斯的坚持,让警长陷入沉默,警局陷入慌张。

在威洛比重开卷宗,试图盲人摸象的同时,小警官迪克森则和其他下属扮演着忠犬的角色,徒劳寻找机会,想逼海耶斯把广告牌撤掉。

于是,一场犯罪片中常见的猫鼠大战俨然箭在弦上;

然而,这一次,《三块广告牌》的冲突和战斗全部发生在案件外围,跳脱出破案抓人的立场。

对局1,海耶斯VS胖牙医

接下来,愤怒变得搞笑,密布整部影片的小高潮通常是这样:

海耶斯用电钻惩罚了阴阳怪气的胖牙医;

迪克森用警棍痛扁了广告牌的出租商;

一个不具名的可疑男子找上海耶斯的礼品店,把7美元一只的陶瓷小兔子掼碎在货架上......

这些看似细小的事件,荒唐可笑,却同样能让矛盾升级。

几个月后,三块惹事的广告牌被人付之一炬。

抱着灭火器抢救无门的海耶斯,这才暴露出母亲的悲伤,虚弱地哭倒。

然而,到了第二天清早,她从床上醒来,又恢复成悍妇一条。

海耶斯扮演兔子拖鞋预告了下一场复仇

到这里,我们看得出,女性主角虽然稍稍限制了麦克唐纳编剧的力道,但麦克多蒙德冷硬的线条还是让海耶斯更接近「杀手」或「神经病」里那些舞刀弄枪的男人形象。

所以,在摆脱遮眼的主角引力之后,傻逼一样的配角迪克森渐渐凸显,带来了影片中最迷人的人物弧光。

饰演迪克森的山姆·洛克韦尔特别擅长演这种疯癫(智障)的角色

一直以来,麦克唐纳都不纠结善恶的二分论。在他的剧本里,没有绝对的好人或坏人。

因此,作为《广告牌》里唯一的「反派」,迪克森警官再次发扬了这种模模糊糊的人性论。在麦克唐纳笔下,他无论怎么甩无赖,都很难让人恨的牙痒。

更重要的是,迪克森再次证明,故事里的人性一向比道德的形而上学更具观赏性。

反过来,也只有在刻画人性方面,麦克唐纳的黑色幽默和妙语连珠才能显出巧妙。

这段政治正确的对话真妙

「你不能说我『

虐待黑鬼

』!正确的说法是

『

虐待有色人种

』

!」

警局里,迪克森反驳海耶斯的这句争吵只是全片笑点的冰山一角。

在言语之外,迪克森擦汗,迪克森听歌,迪克森从椅子上窝窝囊囊地站起来,以及迪克失业后在门廊上看漫画的样子,更是全方位塑造了一个游手好闲,双商俱底,心地却极其单纯的老男孩形象。

迪克森抛食花生,想卖帅,但他(当然)没接到

即使到了《广告牌》的最后,那个升华了主题的高潮和反转,也多半得益于迪克森的功劳。

阳光下,他和海耶斯并肩行驶在公路上。

那一刻,他们共享的愤怒和迷茫,超越了破案的必要性,在犯罪冷喜剧的俗套之外,达成了某种意想不到的和解。

也是在听着歌聊着天的间隙,米尔德里德·海耶斯才第一次露出微笑。

□□□□□□□,但结局□□□□——对立的两方,在无解背后看到了同一种真相。

(□为防剧透)

片尾的迪克森和海耶斯

故事结束,我们再回到故事的缘起。

八年前,不记得是哪一天,在什么地方,麦克唐纳驾车经过一块巨大的广告牌。

那上面,一条有关某件罪案的控诉,醒目地掠过车窗,让他再也忘不掉。

回到家,在想象中,他看到一位母亲。

那个女人,像电影中的麦克多蒙德一样抿着嘴角,眉头紧锁,用无言的瞪视和阻拦她的男人们对抗。

以此为起点,八年后的电影倾泻而出。

麦克唐纳一次次被自己塑造的角色逼入墙脚,甚至不惜让主角之一在半路上突然消亡,狠狠嘲讽了说教剧中非黑即白的正义之道。

emmmm…麦克唐纳其实很懒,四年拍一部片,用八年前的剧本纯属正常

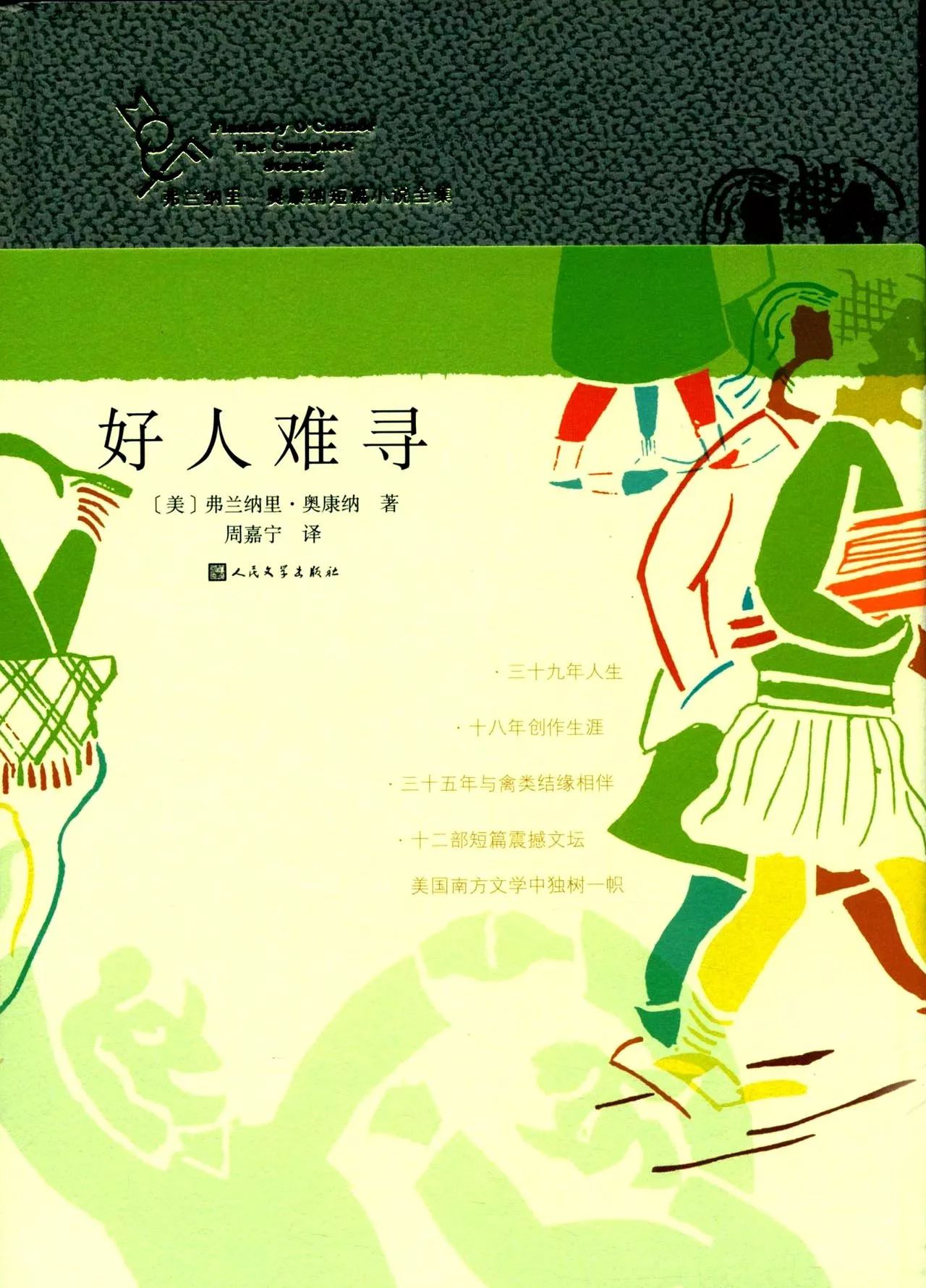

在影片的开头,他特地放入一本奥康纳的《好人难寻》与主题互文。

当时,出租广告牌的雷德手捧这本短篇集,被闯入办公室的海耶斯女士吓了一跳。

雷德正在(装作)看弗兰纳里·奥康纳的短篇小说集《好人难寻》,里面的同名短篇跟麦克唐纳一贯的故事有对照性

好人难寻,此言不虚。

在艾宾镇上,即使是受害的安吉拉,也有面目可憎的瞬间。

生前,她和母亲大吵大闹,还在摔门离家的时候,狂妄地吼道,「我希望自己被强奸。」

海耶斯听了不甘示弱地回吼,「我也希望你被强奸」。

然而,她们都没想到,老天爷用心听到了这个「愿望」。

安吉拉与母亲争吵

安吉拉为并不至死的小任性付出了生命的代价,海耶斯则为了弥补自己的愧疚,将注意力转移到社会不公。

凭借着三块刺眼的广告牌,她把消解不了的悲剧泼撒到了全镇人头上。

这很无奈,很出格,很绝望。

但在这个非正义的世界,要求报应,就顾不得公道。

而且,作为外人,谁也无权劝说海耶斯遗忘。

海耶斯的行为又触到了他人的伤口

然而,「愤怒只能招致愤怒。」因此一叶障目的人不仅有海耶斯,还有戏外的观众。

当迪克森用苦肉计找出的嫌疑人被证明不是真凶以后,一种拒绝事实的冲动被失望激发,越过屏幕向我袭来。

有那么一瞬间,我也想回到酒吧当晚,不去管什么DNA,直接把那个下流的混蛋干倒。

可是,这么做,不就正好踩上了麦克唐纳企图揭露的圈套?

这个人到底做过什么,最终成谜

复仇者对因果报应的苛求,往往换不回正义,反而使得无辜者不得不为他人的罪行受过,成为新的受害者。

长此以往,不仅好人难寻,坏人也是一样。

到那时,麻木和健忘将成为终极的恐怖,让行善或行恶都不再有区别。

剩下的只有奥康纳笔下「不合时宜的人」,说着「不准笑」。

因为「人生没有真正的乐趣」,也没有希望。

《好人难寻》的中译本,在奥康纳的同名短篇中,一个匪徒自诩为「不合时宜的人」,在一通自证世界观的对话后杀死了一个无辜的老妇人

所以,伸张正义的使命有时候,是必须蒙受失败的。

麦克唐纳用三块广告牌的无疾而终,给人性留下了悬而未决的美好。

这把枪会不会被用到?

结尾处,开着车,带着枪,一直很笃定的海耶斯史无前例地说道:

「关于要不要这么做,我还没有想好。」

这是她净化悲剧的第一个先兆。

当法理失调,受害者不得不面对善与恶的悖谬,发出疑问,也许比仓促的作答更好。