卖家为了“求好评”,演技都是“棒棒哒”。

双11过后,“剁手党”遭遇的灵魂三问一般是这样的:

快递收到了吗?

开始退货了吗?

被卖家花式索要好评了吗?

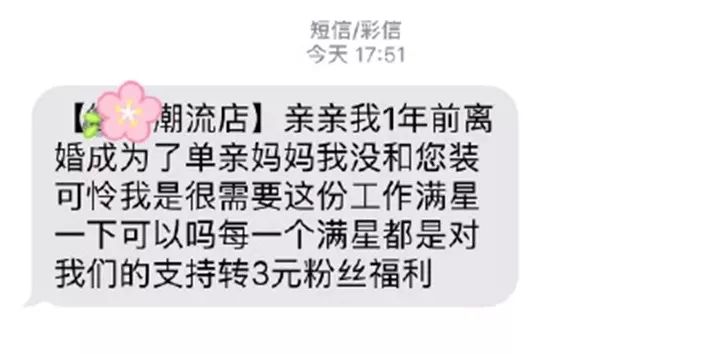

不少用户在社交平台抱怨,称近期遭到了卖家花式催好评:

“这两天好几家店铺的客服各种发短信、打电话、留言催我给好评,难道消费者连选择给不给好评的权利都没有了?

”

这些年,消费者在网购之后,不仅行使差评权变现得惊心动魄,连沉默权都沦落成极为稀有。

剩下没有选择的选择,就是心不甘、情不愿地“好评”。

民调显示,85.3%的受访者遇到过服务者求好评的现象,60.5%的受访者遇到过有偿求好评的行为。

死乞白赖“求好评”、乃至是一哭二闹三上吊地“求好评”,在烦不胜烦之后,大多消费者选择“息事宁人”给好评。

长此以往,最坏的结果有三:

一是消费者说不或者沉默的评价权被蚕食殆尽;

二是电商领域“信誉评价”成为很水的事情,“真好评”的公信力也因之崩塌;

三是劣币得势,反而让好好做生意的卖家寸步难行。

从十几年前的电影《求求你表扬我》,到时下年轻人恶搞的“夸夸群”——“好评”作为一种价值评价体系,是人类社会有序运转的调和剂。

不过,市场交易中的“好评”,带有商誉的性质,最终影响或决定着成交;

在电子商务领域,更是买卖双方都很看重的交易要素。

说得更直白一些,网购消费后的“评价权”,一方面链接着消费者的权益与自由,另一方面又链接着市场交易的规则与秩序。

因此不能沦为一种交易,更不能容许有人长期在此浑水摸鱼。

有人说,卖家向消费者索要好评并不违法,因为最终决定权还是掌握在消费者手中。

这话说对了一半:

索要好评的初衷或许不违法,但如果悖逆了程序正义、不择手段“求好评”,这就是赤裸裸挑衅法治底线。

比如,有的消费者因没有配合卖家的“好评”而遇到卖家频繁骚扰、恐吓等,这显然就不是个道德问题那么简单;

又比如颇为流行的“好评返现”,涉嫌不正当竞争,违反《消费者权益保护法》《反不正当竞争法》等。

且不说这些过度“求好评”的结果令信用评价规则背离初衷、损害消费者权益,长远观之,也不利于全球化语境下的诚信市场建设。

值得思考的一个问题是:

一个靠卖惨 、利诱、威逼和狂轰乱炸等构建起来的“好评盛景”,究竟是捍卫了谁的利益、满足了谁的虚荣心?

好在今年,国家市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部等八部委联合下发通知,于6月至11月联合开展2019网络市场监管专项行动,剑指刷单炒信等恶习。

眼下来看,灰黑产链条上的专业化刷单炒信自然要该出手时就出手,那些对小散户威逼利诱的“求好评”,恐怕也该纳入下一步的治理范畴:

比如对于不择手段多次骚扰“求好评”的商家就该红牌伺候。

不然,坑蒙拐骗“求”过来的所谓好评,不过是一个接一个诱人下单的坑,放大着电商交易的风险、戕害着消费权益的底线。

一言蔽之,河清海晏的电商市场,信用体系是运行之本。

提醒市场监管及平台方,对于“刷好评”的固然要严惩不贷,对那些花式“求好评”的也别掉以轻心。