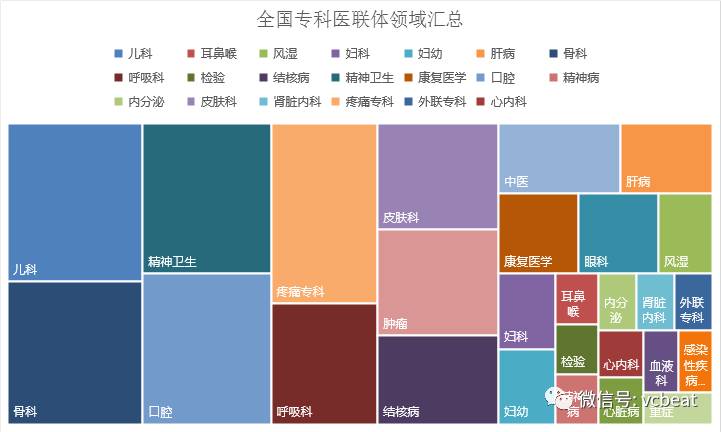

在众多科室中,全国各地组建专科医联体主要选择的科室有精神卫生、康复医学、口腔、精神病、内分泌、皮肤科等。其中科室中最多的是儿科,其次是口腔、精神卫生、疼痛。

儿科领域的热捧是因为二胎政策的放开,疼痛科的喷发则是因为老龄化社会的到来,老年骨质增生疼痛、各种神经痛和肿瘤性疼痛越来越普遍。

因此,疼痛科在各级医疗机构中存在巨大的需求,面临前所未有的发展机遇。

近年来,在国家政策支持下,各级医院疼痛科建设如火如荼,但是还存在发展水平参差不齐,人才储备力量不足、从业人员技术能力亟须培训和提高等问题。

2017年4月17日,中日友好医院疼痛科专科医联体成立。据中国医师协会疼痛科医师分会会长、中日友好医院疼痛科樊碧发教授介绍,该专科医联体的成立是为推动北京地区的分级诊疗和医疗技术的交流。

医联体最基本的工作就是双向转诊,在疼痛专科医联体内有非常通畅的绿色通道:一方面,对于疼痛方面的疑难病症患者,可以从基层医疗机构转至大医院,并进行医疗会诊;另一方面,很多病人病因明确后完全可以下转到基层医院去治疗。

目前,北京地区已有包括三级(北医三院、301医院等作为协作单位)、二级医院(健宫医院、密云区医院等作为合作单位)等在内的近30家医疗机构加入疼痛专科医联体。

说到儿科医联体,不得不提上海儿科医联体,它是五大区域儿科医联体建设,区域协同发展。

图片来源于网络

2016年9月20日,由瑞金医院、黄浦区卫生计生委和儿童医院共同组建的上海中部儿科医疗联合体正式启动。至此,全市东、西、南、北、中五大区域儿科医疗联合体均已启动建设。

上海市组建儿科医联体的原因是因为近年来,儿科就诊人数屡屡爆棚,单个医院最高日均门急诊量可达8000余人次,患儿和家长动辄排队五六小时,医生工作时间经常延长至10小时、12小时,甚至通宵到次日凌晨3时。

为缓解患儿就诊难,优化儿科人才及资源布局,上海市从去年起启动儿科医联体建设,即以儿科医院、儿童医院、儿童医学中心及新华医院儿科“四大儿科”为核心,通过技术支撑和辐射,带动提升区域内其他医疗机构儿科发展和服务水平,满足儿科常见病、多发病方面的临床服务需求。

以儿科资源最为紧缺的郊区为例,联合体建立后,核心牵头单位分别对口支援郊区儿科,希望在患儿家门口建起值得信赖的儿科,获得较舒适便捷的儿科诊疗体验。

儿童医院院长于广军介绍,在儿童医院的支援下,如今嘉定区中心医院、安亭医院、嘉定区妇幼保健院新生儿科等都有了自己的特色。

今年依托市卫计委“儿科示范门诊”建设项目,更以南翔医院为试点,推进了儿科标示、着装、就诊流程、诊疗规范、儿科用药等同质化工作。

2014年4月,儿科医院成立全市首个儿联体,在金山区已初见成效。2015年金山医院统计显示,该院儿科门急诊量较2014年同期增长16.7%,儿科补液数量从2012年至2015年降幅高达40.7%,抗生素使用率也从逾70%降至40%左右,全年无儿科纠纷事故发生。

在人才培养方面,儿科医联体则更着重于进行现有儿科医生的专业培训,通过“移动临床在线”APP,参加培训的医生信息一目了然。

APP内设“新发和输入传染病消毒与感染控制”“2016输血安全培训”等课程,定期向使用者推送。推进各成员单位诊疗常规、住院标准、转诊标准的统一,达到儿联体内医疗服务同质化。

现在专家每个月都会到社区坐诊,以前开展不起来的工作,现在社区居民的主动配合,不少社区居民愿意留在家门口看病。既方便居民朋友,也减轻三甲医院儿科医生的负担。

从上海儿科医联体的案例中,我们可以看到专科医联体的作用有以下几点:

第一,可方便患者诊治,减轻患者负担。联合体内,任何一家医院都可以根据患者的病情,建议其到合适的综合或专科医院接受治疗;同时,根据病情的进展,患者还可以转诊到不同的医院。这样患者既能得到有效治疗,花费也少。

第二,各级医院会从中受益。联合体的“龙头”医院承担着章程、技术标准制定、人员培训等职责。其他医院的技术水平在联合体内得到提高后,能吸引更多患者前来就诊,从而减轻“龙头”医院的负担,使“龙头”医院能更好地为危重病人、疑难杂症病人服务。

第三,国家会因此而受益。无论是城镇医保还是新农合,病人的花费越高,国家财政需要报销的费用也就越高。联合体内的双向转诊机制降低了病人的诊疗费用,也为国家节约了大量资金。

第四,医疗联合体有助于实现医患双赢,可在一定程度上缓解医患矛盾,利于社会的安定团结。

而大规模的复制,却还是有一定的难度。

专科医联体也可以选择区域高发疾病建立,如成立由三级医院参加的肿瘤医疗联合体,对某种肿瘤疾病实行全病程管理,并通过人才培养、学科建设、资源共享等建立半紧密型或紧密型联合体,同时也不触及原有的利益格局,这样会减少不必要的掣肘因素,利于分级诊疗的开展,最终在某一专病上实现有效的分级诊疗,同时也带动了一个团队的成长,方便了老百姓就医,如该模式最终为各方所接受,那么就可复制到更多的专病。