最近两天,没怎么看股市了。观点没什么变化,持股中。

其实,虽然都叫做写作,但写作实质上是分为几种的。

第一种,是用文字写出文字消费品,包括各种侦探小说、悬疑小说,仙侠小说,这些小说都是有套路可循的,按照套路进行生产,如同在车间里生产商品:什么时候该加入悬念,什么时候该搞个高潮、什么时候该铺垫个人物……当然,要写好也不容易,但是可工匠一样只要努力总是可以熟能生巧的。

第二种,是文字写无法套路化的东西,这就要文学作品。

逻辑很简单:文学是艺术的一种,而艺术的最大特点是创造性。创造性必然和套路化、模式化、程序化的工厂流水线式文字消费品相背离,因此,只要是艺术,最大的诉求必然是打破套路,避免程式。

所以,真正的艺术是产量很低的,因为艺术的最求创造性的这一特点,就必然避免流水线作业,避免套路。而如此一来,可想而知很难大规模生产。

因此,古人说,“文章本天成,妙手偶得之”,这才是文学的真谛所在。

在第二种之中,又可以分为两种:

一种,是我手写我心,以作者的经历及直接脱胎于自身经验的内核为主,大多数作家的处女做,都属于这一类型。很多优秀作品,也都诞生于此。例如《少年维特的烦恼》、《雷雨》、《追忆似水年华》、《日瓦戈医生》……

我本人长期以来,也一直是采取这一种,在进行创作。它归根到底,是作家向内自省,深挖自己心灵,并借以洞悉人类的心灵。本质上追求的是明心见性。

另一种,是用作家之手,写这个婆娑世界。例如《堂吉诃德》、《古拉格群岛》、《静静的顿河》、《白鹿原》……写这一类小说,作者不仅在进行文学创作,同时要身兼社会学、人类学研究者的职责。

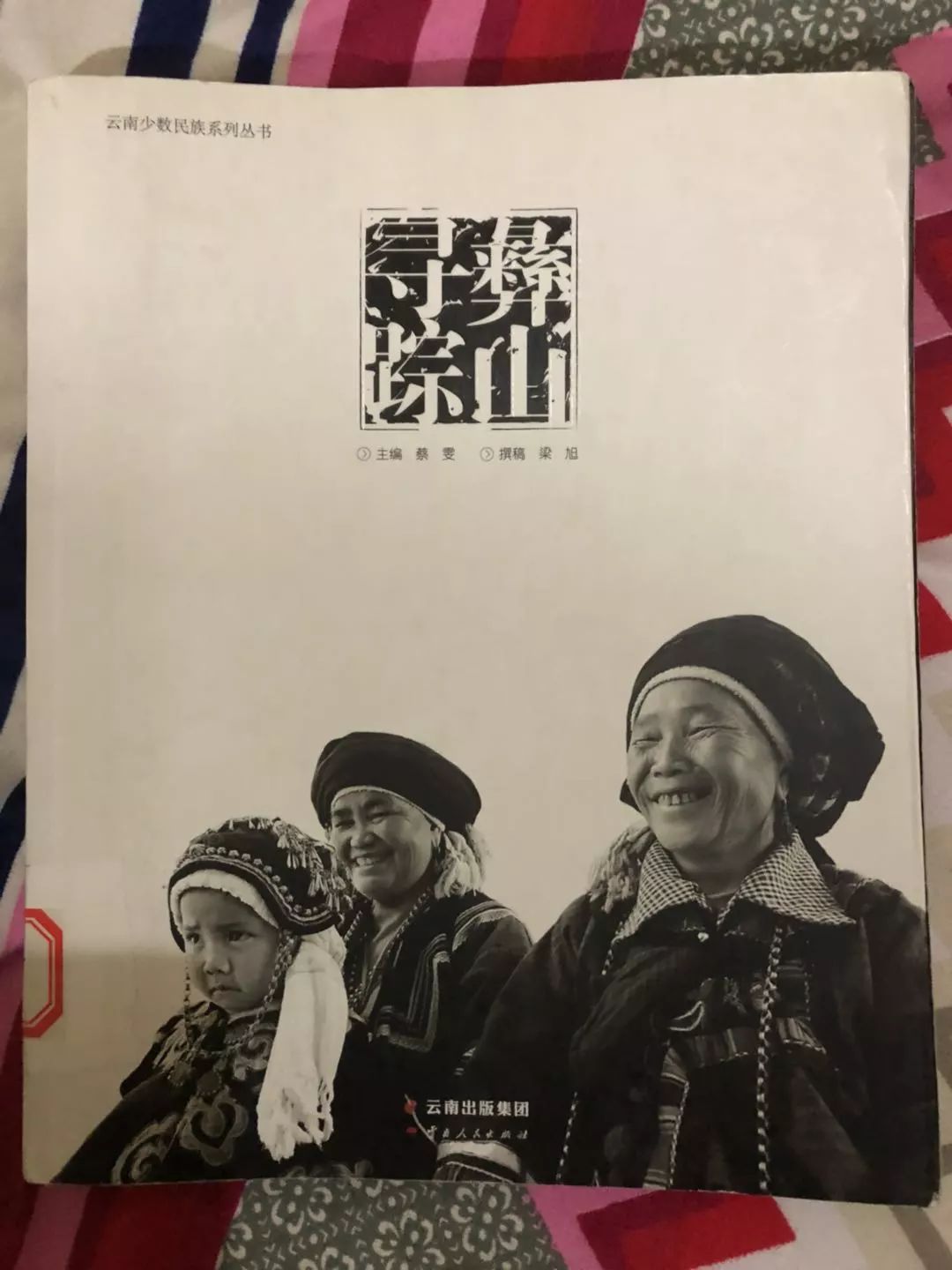

我如今动手写的《彝巫》和《小汉》,都属于这一种。要查阅海量的历史文献和民间资料。可以说,不仅是智力劳动,也是体力劳动。

没有做过的人无法理解,非常辛苦了。

过去几天已经正式开始写《彝巫》了,繁忙的创作工作之余,作为调理,追一部连续剧《猎场》,遗憾的是追剧追着追着就追到了最新一集,看不到后面的剧情有些心痒。

其实《猎场》并不算特别好,无非没有其他更适合的可看。

昨天,我忽然想起很多年前看过的《奋斗》,在网上找了一下,找到了,昨晚快进着看了10集,一直看到凌晨2点。

以上两部连续剧,从文学研究的角度讲,它们并没有去触及历史宗教哲学。但作为电视快餐文化来说,已经属于佼佼者。毕竟,电视剧首先是要让看轻松地看下去。而它们很显然清楚自己的目标。

推荐朋友们无聊的时候可以看看《猎场》和《奋斗》,打发时间是挺好的选择。

前天我在电影院看了新版的《东方快车谋杀案》,昨天在网上快进着看完《尼罗河上的惨案》,感觉都很一般,又搜索小说原著浏览了一下。阿加莎以及绝大多数侦探小说作家,文学素养都不高,文笔只能算是通顺,谈不上有任何文学才华。

都是写小说,其实写侦探小说、悬疑小说、科幻小说,所需要的不是文学才华,而是其他方面的才华。然而,对于绝大多数的读者来说,他们注意不到这些,也不在意这些。

今天下午在图书馆,查阅了大量彝族史料。

其中,台湾汉族学者

刘绍华

所写的《

我的凉山兄弟:毒品、艾滋与流动青年》,我用一整个傍晚去读完。三言两语不便评价,总的说来还是颇有收获。

图书馆临近闭馆前,借了5本书离开。

这些资料,要在一周之内读完,边读边理解,边融入自己的思维中去,如此,创作的时候我才能信手拈来,不显隔膜。

这种写作很累,而且写完这两部长篇,最起码要专心专意地耗费3年时间。

这对于年过四十的我,也算是开始了一次新的长征吧。

不管最终是否获得世俗认同的成功,我都不会遗憾,因为能够这么去做,本身就是对世俗的藐视、对理想的追求。在这样浮躁的时代,愿意花三年时间离群索居,遗世独立,本身就是一种别样的成功。

雷立刚。2017,11,21