摘要:

《大唐西域记》中记录了大量有关印度佛足迹石尺寸、图纹、崇拜方式、神通灵验等方面的信息,从中可以看到印度佛足迹石崇拜有来自印度摸足礼、佛陀的示意、佛陀弘法的象征、遗迹崇拜等多个方面的渊源与特性。印度佛足迹石崇拜传播到中国后发生了明显的变化,由佛足迹石演变为佛足迹图石碑、纸本佛足迹图像等不同的载体和形式,同时随着佛教造像的发展,佛足迹石作为佛陀象征的功能迅速消亡,佛足迹石的崇拜呈明显的萎缩趋势,从一个宗教崇拜对象逐渐转变为内涵单一的历史遗物。

关键词:

《大唐西域记》;佛足迹石;玄奘;遗迹崇拜

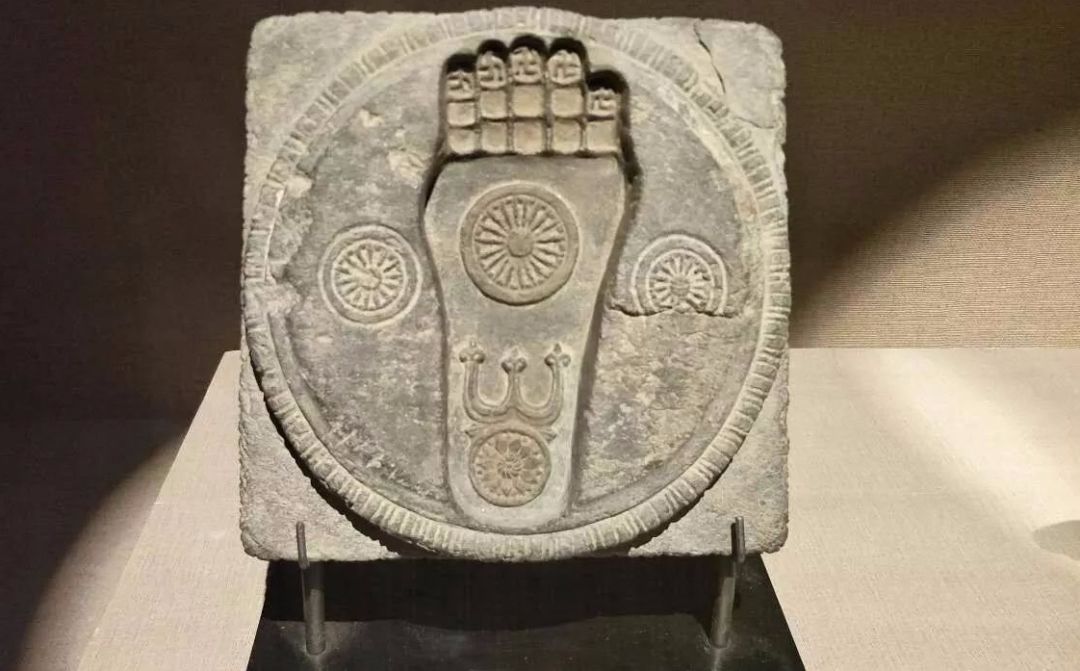

佛足迹石又叫佛迹石、佛脚石或佛足石,是承载佛陀释迦牟尼足迹图像的独立石块。现有实物资料显示,约公元前2世纪左右,象征佛陀的佛足迹图像开始出现,而脱胎于佛足迹图像的独立佛足迹石,则出现于公元2—4世纪。佛足迹石崇拜是以佛足迹石为对象所展开的崇拜行为与活动,这与以更为广泛的佛足迹图像作为崇拜对象的佛足迹崇拜有所不同。佛足迹石崇拜作为佛足迹崇拜范畴内的一个子集,二者并不等同。佛足迹崇拜的对象包括独立佛足迹石、具有佛足迹图像的组合石雕、佛足迹石碑、纸本佛足迹图像等在内的多种载体,其核心是佛足迹图像。而佛足迹石崇拜的对象仅限于具有佛足图像的独立石块。

佛足迹崇拜是早期佛教佛陀崇拜的一种重要形态,反映了那个时代佛教徒与佛陀之间的关系模式,体现了早期佛教的佛陀观与宗教实践方式。而佛足迹石崇拜又是一种独具个性的佛足迹崇拜类型,不但在佛足迹崇拜中具有支撑与引领的作用,而且在整个早期佛教的佛陀信仰体系中占有极为重要的地位。

由于受资料限制,学术界过去对佛足迹崇拜的研究一直非常薄弱,尤其是对印度佛足迹石崇拜的渊源与特性等问题至今不甚明晰。日本学者金井嘉佐太郎、丹羽基二、坂詰秀一,国内学者李静杰等人曾对此一问题有过研究。但以往的研究,大多偏重于对造像艺术和考古实物的分析,从宗教崇拜角度的研究则几乎没有。《大唐西域记》记述了玄奘(602—664)所亲历的110个以及得之于传闻的28个城邦、地区、国家的概况,是研究古代印度及西域地区历史、地理、宗教、文化的珍贵资料,也是研究佛教史学、佛教遗迹的重要文献。笔者发现,玄奘在《大唐西域记》中对印度的佛足迹石进行了大量详细的记载,对此一研究印度佛足迹石崇拜的重要线索,目前学术界尚无专门的研究。本文通过梳理《大唐西域记》关于佛足迹石的记载,对早期印度佛足迹石崇拜的现象进行分析和总结,厘清印度佛足迹石崇拜的渊源和传播,拟为我们了解印度早期佛教的崇拜形态提供一点启示和帮助。

佛足迹石崇拜首先具有物质形态的支撑,而其真正的魅力则在于信仰内涵的彰显以及由此而呈现的宗教实践形态。《大唐西域记》一书中对于佛足迹石的记载共有8处,有简有祥。我们可以从形与神两个方面梳理这些资料关于佛足迹石的基本信息。

(一)佛足迹的尺寸

关于佛足迹石上所呈现佛足的尺寸,《大唐西域记》中有两种记载,即尺寸固定说和尺寸可变说。书中凡有明确尺寸记载的地方数据都是统一的,即长一尺八寸,宽六寸,这是一种尺寸固定的记载。长一尺八寸宽六寸折算为现在所使用的公制,约为长55.3厘米宽18.5厘米,这与现存的实物资料是基本吻合的。如陕西铜川玉华宫出土的唐佛足迹石中的佛足长50宽20厘米,陕西耀县文化馆宋代佛足碑上残存的佛右足,长43.5宽18厘米。

《大唐西域记》所记载的这个尺寸与其他佛教典籍的记载也是一致的,诸如:

《释迦方志》卷1:“城北四十余里东昭怙厘寺。佛堂中有玉石方二尺。上有佛足迹。长尺八寸广六寸。斋日放光。”

《释迦方志》卷二:“更因波咤厘树名波咤厘子城,……其侧精舍中有大石,是佛欲涅盘,北趣拘尸南顾摩揭,故蹈石上之双迹也。长尺八广六寸,轮相华文十指各异。”

《法苑珠林》卷二十九:“又从南行百五十里度殑伽河至摩揭陀国,……其侧精舍中有大石,是佛欲涅盘,北趣拘尸,南顾摩揭,故蹈石上之双足迹。长尺八寸,广六寸,轮相华文,十指各异。”

《大唐大慈恩寺三藏法师传》卷三:“次有精舍,舍中有如来所履石,石上有佛双迹,长一尺八寸,广六寸,两足下有千辐轮相,十指端有万字花文及瓶鱼等,皎然明着。”

《北山录》卷一:“故今石上有佛双趾,长尺有咫(一尺八寸也),广三之一(阔六寸也),下有千辐轮相,指端万字花文及瓶鱼等。”

以上资料显示,佛足长一尺八寸宽六寸是没有争议的。当然,因为《释迦方志》《法苑珠林》《大唐大慈恩寺三藏法师传》《北山录》等文献皆成书相较《大唐西域记》稍晚,关于佛足尺寸的记载是否是沿袭《大唐西域记》的记载,现在已难以确认。但正如李静杰所说,有一点是明确的:所以出现这种大于常人的足迹,无疑是对应释迦三十二大人相之一“身高丈六”记述的结果,目的在于突出其人伟大的尊容。

《大唐西域记》中还有一种记载是说佛足迹的尺寸大小是可变的,“随人福力,量有短长”,即随着丈量的人自身所具有福佑之力的大小,其丈量出的佛足尺寸也有所不同。这一记载,神话色彩较强,仅见于《大唐西域记》一书,当是印度佛足迹石崇拜发展到一定阶段后的神话产物。

(二)佛足迹石上的图纹及其象征意义

《大唐西域记》所记载的8处佛足迹石中,涉及具体佛足图纹的描述有2处,提到的图纹有四种:莲花、车轮、卍字花纹、鱼形纹。如:《大唐西域记》卷四:“足所履迹,皆有莲华之文。”这里就明确指出佛足上有莲花的图纹。《大唐西域记》卷八:“两迹俱有轮相,十指皆带花文,鱼形映起,光明时照。”这里提到了车轮、卍字纹、鱼形纹。相比于晚期的佛足迹石实物资料上诸如:卐字轮、三钴、双鱼、宝瓶、海螺、法轮、莲花、月王纹、象牙纹等丰富的图案,《大唐西域记》所记载的佛足图纹稍显简单,反映出佛足迹石崇拜较早的形态,其中各种不同的图案也都具有丰富的佛教象征意义。

莲花生长于污泥,绽放于水面,有从烦恼而至清净的一层含义。莲花代表着清净的功德和清凉的智慧。常见的佛像都是以莲花为座,或坐、或站,都在莲台之上,代表着他们清净的法身。莲花与佛教的关系十分密切,可以说“莲”就是“佛”的象征。

车轮是车乘的重要组成部分,借助于车乘的运载可以使人到达目的地,所以车轮在佛教中具有佛法可以度脱众生的含义。车轮还具有循环往复的特征,代表着过去、现在和未来往复不断的含义。佛教经典中常将说法称为转法轮,佛陀以无畏力量传布人生真理,指导众生去往解脱的彼岸。所以,在佛教中,车轮往往是真理、力量的代表。2014年在中国举办的第27届世界佛教徒联谊会上,法轮被确定为佛教教徽。

鱼是佛教八吉祥之一,喻指佛法具有无限生机,如鱼游水中,自由自在,解脱劫难,游刃自如。象征着生机与繁荣,隐喻佛教昌盛不衰。

卍字是佛陀三十二种大人相之一。“卍”不是文字,而是一种符号。其寓意着吉祥,又被称为吉祥喜旋。《大般若经》第三百八十一卷:“世尊手足及胸臆前,俱有吉祥喜旋德相。”佛的手足及胸前都有卍字,以表佛的功德,这一记载或许可以认为是佛足迹图像上具有卍字图案的一点理论依据。卍字通常代表佛陀智慧、慈悲的无限延伸,佛力加被、救济十方无量众生无休无止。卍字有向右旋和向左旋两种,近代以来,右旋或左旋,时有争论,一般认为右旋左旋都是对的。

关于佛足上的图纹,《大唐大慈恩寺三藏法师传》与《大唐西域记》的记载稍有不同。同样是针对摩揭陀国的如来足迹石,《大唐西域记》记载了其上有车轮、鱼形纹、卍字花纹三种图纹,而成书稍晚的《大唐大慈恩寺三藏法师传》则记载其上有车轮、卍字花纹、宝瓶、鱼形纹等图案,比《大唐西域记》记载多出了宝瓶图纹,且图纹数量当在四种以上。成书于晚唐的《北山录》同样沿袭了《大唐大慈恩寺三藏法师传》的这一记载,而成书于宋代的《金光明经照解》则说:“西域记云,摩竭陀国波咤厘城精舍中有一大石,上有释迦所履双迹,长一尺八寸,广六寸,俱有千辐轮辋,十指华纹卍字鱼瓶宝剑之状。”这是在《大唐大慈恩寺三藏法师传》的基础上又引入了宝剑图纹,虽然文中指明是引用《大唐西域记》的内容,但明显与原文不符,当不可信。值得注意的是,虽然上述佛足图纹的记载前后不同,今天已难以厘清真相,但这同时也反映出佛足迹石崇拜不是一成不变的,而是存在一个随着时间推移,逐渐发展变化的过程。

(三)佛足迹石的崇拜方式

佛足迹石作为佛陀灭迹前留下来的圣迹,成为信众们膜拜的圣物,成为象征佛陀的符号,寄托了当时信徒们虔诚的信念,受到佛教信徒争先恐后的礼敬膜拜。《大唐西域记》中关于印度僧众膜拜佛足迹石的现象有着详细的记载,便览这些僧众们的膜拜行为,可以将其概括为三类:

一类是花香供养。花香供养是佛教的一种礼敬仪式,是指用香和鲜花供养。《大唐西域记》卷三:“阿波逻罗龙泉西南三十余里,水北岸大盘石上有如来足所履迹,……后人于上积石为室,遐迩相趋,花香供养。”这表明佛足迹石在当时已经广受信众膜拜,人们不论路途远近都前来礼拜佛足石,礼拜的方式即为花香供养。

另一类是建塔供奉。佛教信徒常常在重要的佛教圣迹处建立佛塔作为标记和崇拜场所,这是印度佛教固有的传统。如:

《大唐西域记》卷四:“精舍侧有大石基,长五十步余步,高七尺,是如来经行之处,足所履迹,皆有莲华之文。基左右各有小窣堵波,帝释、梵王之所建也。”

《大唐西域记》卷十:“次北有佛足迹,长尺有八寸,广余六寸,深可半寸,其迹上有窣堵波。”

这两则资料表明,在佛足迹石附近建立佛塔在当时印度已经相当流行。

除了上述两类之外,对于佛足迹石也有建立围墙进行保护的行为。《大唐西域记》卷八:“窣堵波侧不远精舍中,有大石,如来所履,双迹犹存,其长尺有八寸,广余六寸矣。……及无忧王之嗣位也,迁都筑邑,掩周迹石,既近宫城,恒亲供养。”这表明佛足迹石当时已经受到印度统治者的重视和保护,佛足迹石在印度的地位可见一斑。

香花供养、立塔纪念、以建筑保护这些行为,说明当时佛足迹石信仰已经被印度社会各阶层所接受,上至国王,下至百姓都在以各自不同的形式,围绕佛足迹石展开崇拜活动。不同的崇拜形式反映了佛教徒虔诚的宗教信念和对佛足迹石崇敬有加的宗教心理。

(四)佛足迹石的神通

佛足迹石作为佛教的圣物,在佛教徒的心目中具有神圣的地位,所以留下了很多有关佛足迹石显现神瑞的记载。《大唐西域记》所记载的佛足迹石的神奇迹象,总结起来有以下3个类型:

1、发光。《大唐西域记》中关于佛足迹石会发出奇异光彩的记载有多处,而且佛足迹石发光情况也可分为两类。一类属于时常发光没有特别规律的。如《大唐西域记》卷二:“影窟门外有二方石,其一石上有如来足蹈之迹,轮相微现,光明时烛。”另外,《北山录》也有相应记载:“故今石上有佛双趾,长尺有咫(一尺八寸也),广三之一(阔六寸也),下有千辐轮相,指端万字花文及瓶鱼等,光烂烂焉。”另一类佛足迹石放光现象属于有固定日期,如斋日才会发光的。《大唐西域记》卷一:“东照怙厘佛堂中有玉石,……其上有佛足履之迹,长尺有八寸,广余六寸矣。或有斋日,照烛光明。”

2、佛足尺寸大小可变。佛足迹石上的佛足印会根据测量它的人的福力大小而显现不同的尺寸,这一点在前文已经介绍过,此处不再赘述。

3、毁坏复原。佛足迹石作为佛教圣物,在受到外道破坏时,往往能够显现神通进行自我保护。如《大唐西域记》卷八记载:

“窣堵波侧不远精舍中,有大石,如来所履,双迹犹存,……后诸国王竞欲举归,石虽不大,众莫能转。近者设赏迦王毁坏佛法,遂即石所,欲灭圣迹,凿已还平,文彩如故。于是捐弃殑伽河流,寻复本处。”

从这则资料可以看到,佛足迹石显示出惊人的神通,它虽然体积不大,却没有人能搬动它,即使凿坏了,也很快就恢复如初,哪怕是把它抛进恒河之中,它也能自己回到原处。

佛足迹石作为一种独特的佛教崇拜对象,有一部分被认为是佛陀在弘法活动中留下来的,更多的则是由后世人为雕造而成。关于早期印度佛教雕造佛足迹石的原因并没有直接的资料记载,但是我们仍然可以通过探寻中印文化现象和现有文献资料找到一些有用的线索。

(一)印度摸足礼

摸足礼是印度传统的基本礼仪,它的名字是“查兰斯帕史”(CharanSparsh)。查兰(Charan)是脚的意思,斯帕史(Sparsh)是接触的意思,“查兰斯帕史”的意思就是触摸人的脚。在印度,人们通过这种礼仪来表示对他人的尊重。自古以来即为印度人生活法规之基准的《摩奴法典》规定,当学生在开始学习以及学习结束时,要走到老师面前触摸老师的脚。印度史诗《摩诃婆罗多》中也有相应记载。

印度人这种传统的生活习惯也直接影响到佛教的礼仪。佛教的崇拜典仪自礼足开始。“顶礼佛足”、“头面礼足”和“接足作礼”的记载在佛经中非常常见。这种礼法不仅仅限于对佛的尊敬,它也是向尊者表达最高敬意的形式。下座僧侣也可以对上座高僧行这样的隆礼。道宣(596-667)在《释门归敬仪》中解释说:“头面礼足者,正是拜首之正仪也。经律文中多云‘头面礼足’,或云‘顶礼佛足’者。我所高者顶也,彼所卑者足也,以我所尊,敬彼所卑者,礼之极也。”

正是受这种已经深入骨髓的民族生活习惯和礼仪观念影响,直到现在印度很多墓地或名人的雕塑前都还有脚型标志,以方便人们在祭拜时使用摸足礼表达对死者的敬意。那么我们完全可以相信,在佛陀灭迹后,僧众们为了能够继续对佛陀使用摸足礼来表达敬意,而制作出数目众多的佛足迹石。独立的佛足迹石,为人们头面礼足佛陀提供了便利,这应该是它得以产生、发展的重要原因。

(二)佛陀的示意

《大唐西域记》中记载的多数佛足迹石,或是佛陀降伏恶龙时所留,或是佛陀弘法时足迹所留,具有一定的偶然性和随机性。而《大唐西域记》卷八中摩揭陀国的如来足迹石则是佛陀有意留下的。“窣堵波侧不远精舍中,有大石,……昔者如来将取寂灭,北趣拘尸那城,南顾摩揭陀国,蹈此石上,告阿难曰:‘吾今最后留此足迹,将入寂灭,顾摩揭陀也。’”可见,此处的佛足迹石是佛陀预知到自己即将入灭,因此特意留下的,是刻意为之而非偶然。那么,佛陀为什么要故意留下自己的足迹呢?《金光明经照解》卷二记载:“昔如来北趣拘尸那城入灭,回顾摩竭陀国,蹈此石上曰:吾留此迹,示末世众生,令见者生信灭罪。”佛陀预见到佛教将会进入末法时代,因此而留下自己的足迹在石头上,以便末法时代的众生看到自己的足迹后能够归信佛教,灭除罪业。

尽管早于《金光明经照解》的《大唐西域记》对于相同的佛足迹石并没有这样的记载,宗晓的这个说法未必可信,但是如果我们试图去揣摩佛陀入灭前回望摩揭陀国时的心理活动,那么不论是佛陀预见到末法时代,留下自己的足迹使佛法得以承续、使众生得以解脱,还是仅仅只是为了在自己离世后让弟子们有一处可以纪念、凭吊的依托,佛陀这样的举动都是完全合情合理的。佛陀当时具体的想法我们已经无从得知,但有一点是确定的,那就是佛足迹石确实是佛陀在入灭前有意留下的。

另外,《大唐西域记》卷六记载:

“焚身侧有窣堵波,如来为大迦叶波现双足处。如来金棺已下,香木已积,火烧不然,众咸惊骇。阿泥律陀言:‘待迦叶波耳。’时大迦叶波与五百弟子自山林来,至拘尸城,问阿难曰:‘世尊之身,可得见耶?’阿难曰:‘千迭毛缠络,重棺周敛,香木已积,即事焚烧。’是时佛于棺内为出双足,……迦叶波作礼,旋绕兴赞,香木自然,大火炽盛。故如来寂灭,三从棺出……后现双足,示大迦叶波。”

迦叶还没有和佛陀告别,因此佛陀的葬礼没法顺利进行。迦叶到来后因为没能亲眼看到佛陀的遗体,所以佛陀从棺材中为迦叶示现双足,大迦叶向佛行礼之后,香木才自行燃烧起来。虽然这一事例并不能与佛足迹石的出现产生直接联系,但我们由佛陀令香木不燃以等待迦叶,等来迦叶后又为他示现双足以示安慰和告别这一连串举动可以看出,佛陀是有意将自己的双足作为身体的代表来示现给迦叶,让他行礼告别的。因此在佛陀造像出现前,人们用佛足代替佛身进行膜拜的现象,可以说与佛陀亲自示例的影响密切相关。

(三)佛陀弘法的象征

佛足迹石遍布古印度各地,每一处佛足迹石都与佛陀的行迹有直接关系。或是佛陀降伏毒龙留下的,或是佛陀弘法时途径某处而留下的,总之都是佛陀当年弘法行迹的体现。佛足迹石作为佛陀一生分布广泛的弘法活动象征,后世信众对其顶礼膜拜,甚至建造佛足迹石,都源自于对佛陀弘法活动的一种纪念、赞美和宣扬,包含着希冀佛教繁荣的美好愿景。这一点,与近代佛教僧团雕造佛足迹石的宗教心理是相通的。位于台湾高雄的香光尼僧团紫竹林精舍曾在1992年建寺时雕造一块佛足迹石,安置于大雄宝殿前。笔者在紫竹林精舍调研时,从该寺监院自晟法师处了解到,雕造佛足迹石的初衷,即是为了使僧众能够时常瞻礼佛足,怀想佛陀一生弘法的艰辛,树立起向佛陀学习、步佛足迹、弘扬佛法、兴盛佛教的宏伟志愿和坚定信念。虽然,紫竹林精舍雕造佛足迹石的时间距离佛足迹石在印度出现、兴盛的时间,已经过去了十几个世纪,不同历史时期佛教徒对佛足迹石的理解各有延伸,雕造佛足迹石的目的也不尽相同,但是,佛足迹石被视为佛陀弘法象征的这一核心理念,是一脉相承、不曾改变的。

(四)遗迹崇拜

佛教发展的早期反对偶像崇拜,佛陀也不主张弟子们为他造像。因此从佛陀入灭到佛陀造像出现前的很长一段时间内,佛教的崇拜现象主要有三种:舍利崇拜、遗物崇拜和遗迹崇拜。如下表所示:

|

崇拜现象

|

崇拜对象

|

|

舍利崇拜

|

骨舍利、经典

|

|

遗物崇拜

|

袈裟、钵、扫帚

|

|

遗迹崇拜

|

圣地、佛足迹石

|

舍利崇拜见诸佛教典籍的记载非常多,《大唐西域记》中也有大量建塔供养佛舍利的记载,其中不乏有各种势力为了争夺佛舍利而进行斗争的故事,由此可见当时印度社会佛舍利崇拜的流行。而佛所说经典经作为法身舍利,则经典崇拜亦可算作舍利崇拜之一。

佛陀遗物作为佛陀的替代物,是人们寄托对佛陀的敬慕、思念等情感的重要载体。佛陀生前穿过的袈裟,使用过的钵、扫帚等遗物都成了佛教信徒膜拜的圣物,被后代弟子建塔供养,成为礼拜、追思佛陀的对象。

佛遗迹崇拜同样也是非常普遍的崇拜现象。佛遗迹可分为两类,一类是圣地,一类是佛足迹石。《大唐西域记》中记载了玄奘法师所经过的许多佛陀曾经进行弘法、修行、降伏恶魔等活动的遗迹,这些遗迹基本上都被人们建塔供养以示纪念。而像祇园精舍、竹林精舍、蓝毗尼、菩提伽耶、鹿野苑、拘尸那、王舍城等更是成为佛教徒心中的圣地。与此同时,佛足迹石作为佛陀遗迹的代表,是佛陀生前行迹所留,承载着佛陀弘法行迹的重要信息,成为佛陀象征性的表现。见佛足石如见佛陀,对佛足迹石的崇拜与舍利崇拜、遗物崇拜、圣地崇拜一样,寄托着人们对佛陀的追念,其本质也是佛崇拜的一种。

另外,此处有必要将同属于遗迹崇拜的佛足迹石与中国远古的“大人迹”进行一下简单对比。在中国传统的信仰体系里也有对足迹石的崇拜,最为典型的应当属黄帝陵轩辕庙黄帝脚印石。整块脚印石约一平方米,脚印长52厘米,与佛足迹石上的佛足尺寸极其相似。张志春先生认为黄帝脚印石的来源与古文献所描述的“履大人迹”、“履帝迹”中的“巨人迹”或“帝迹”有着密切的关系。