您好!欢迎来到风景读书的罗德胤专栏。这一期,我们正式进入宋卡古城。

先得解释一下作为地名的四个宋卡,分别是宋卡湖、宋卡府、宋卡市和宋卡古城。宋卡湖,是位于马来半岛上,一个总面积达到1000平方公里的大湖;这个大湖又是由高、中、低三个湖组成的,它们的水质分别是淡水、半咸水和咸水。 宋卡府,是泰国的70个府之一,位于宋卡湖南岸,人口约有120万。宋卡市,是宋卡府的首府所在地,人口约17万。

而宋卡古城(Songhkla Old Town),是宋卡市内的一个老城区,南北长1200米,东西宽200-300米,现在居住在这里的人口只有几千人。 宋卡古城坐落在宋卡湖最低的那个咸水湖的东岸。在宋卡古城以北约4公里的地方,就是宋卡湖的入海口。从地形上看,这里是一个特别理想的港口,距离海洋很近,又能避开海洋风浪的直接侵扰。

不过,宋卡毕竟是在马来半岛的东岸,比起在马来半岛另一侧,也就是马六甲海峡上的两个城市——马六甲市和槟城市,她的地位就要差上一个级别了。马六甲市和槟城市,管控的是世界东方和西方之间的贸易,而宋卡,主要是服务于泰国南北之间,以及泰国和中国之间的贸易。虽然还不是一个世界级的港口,但是宋卡作为一个地区性的国际港口,那也是相当了不起的。所以,宋卡古城的面积虽然小,只相当于中国的一个镇,但是历史信息却是很丰富的。

我们今天看到的宋卡古城,已经是第三代的城。第一代宋卡古城,位于咸水湖入海口的西岸,更靠近宋卡湖的入海口。这个古城现在已经难觅踪迹了,但是她的周围留下来18个堡垒,从湖边一直分布到山顶,倒是保存和修缮得相当好。我们这一行人,是在九月底的一天晚上到达宋卡的,第二天上午的任务就是参观这18个堡垒和山顶上的两个佛塔。来给我们当导游的,是宋卡王子大学的一位历史老师。他告诉我们,宋卡在1600年前后,也和北大年一样,是一个马来人的土邦,只是规模要小得多;1620年,老邦主达多.莫库尔(Datho Mokol)去世,他的儿子苏丹.苏莱曼(Sultan Sulaiman)继位;1642年,苏丹.苏莱曼宣布宋卡脱离暹罗大城王朝的统治,自立为国,并且自封为宋卡一世王;这18个堡垒,就是苏丹.苏莱曼专门请了法国人来设计的,目的是防范北边的暹罗大城王朝。

这个信息让我们相信,当时的宋卡城是以北大年作为榜样的。他们都是自由贸易的港口,都信奉伊斯兰教,而且都受到了欧洲殖民者的影响和支持。苏莱曼这个名字,来自一位伊斯兰先知,同时也是奥斯曼帝国历史上最伟大的一位君主的名号。

苏丹.苏莱曼也好,宋卡一世王也好,口气很大,但是力量终究还是比较弱。大城王朝派兵来镇压,一下就把他给灭了,还烧毁了宋卡城。力量对比太悬殊,即使有法国人设计的堡垒也没用。

1642-1680这个年份,是值得注意的。这是一个贸易最自由、竞争也最复杂的时代。荷兰和英国的东印度公司都已经到了东南亚,而葡萄牙人和西班牙人也还没退出历史舞台,华人更是一支长期活跃东南亚的力量。根据宋卡皇家博物馆里的描述,这段时间在宋卡的出口物资包括矿产、香料、熏香、木材和手工艺品,以及中国人最喜欢的燕窝。

暹罗的大城王朝于1680年消灭了自立为王的苏丹.苏莱曼,接下来出现了戏剧性的一幕,同时也是决定宋卡城历史走向的一幕:伊斯兰领主被赶走,中国人取而代之。

其实,就在第一代宋卡城走向巅峰的时候,她的南边不远,也已经形成了一个港口市镇。这个港口市镇的领头人,是来自福建漳州海澄镇的吴姓家族。为什么总是外来人成为港口领导者,而不是本地的泰族人呢?王子大学的历史老师说,原因是泰族人只擅长种地,对经商他们是外行。

中国人也是大部分只擅长种地的,但是有少数中国人,包括沿海的和一些内地(比如山西、徽州)的人,却因为生计所迫,实现了思维习惯上的突破,成为商业人才。从福建海澄镇来到宋卡的吴氏,就是其中一员。吴氏所领导的市镇,受到了暹罗王的支持,成为了第二代宋卡城。从1680年开始,吴氏就世代担任宋卡城总督之位。一直到近代(准确年份是1901年),泰国完成了现代化政体的改造,不再允许世袭的地方自治,吴氏家族才交出权力。再后来,吴家又把他们的总督府也捐献了出来,用作宋卡府的皇家博物馆。在这个博物馆里,至今还陈列着一根暹罗王当年赐予吴总督的权杖。

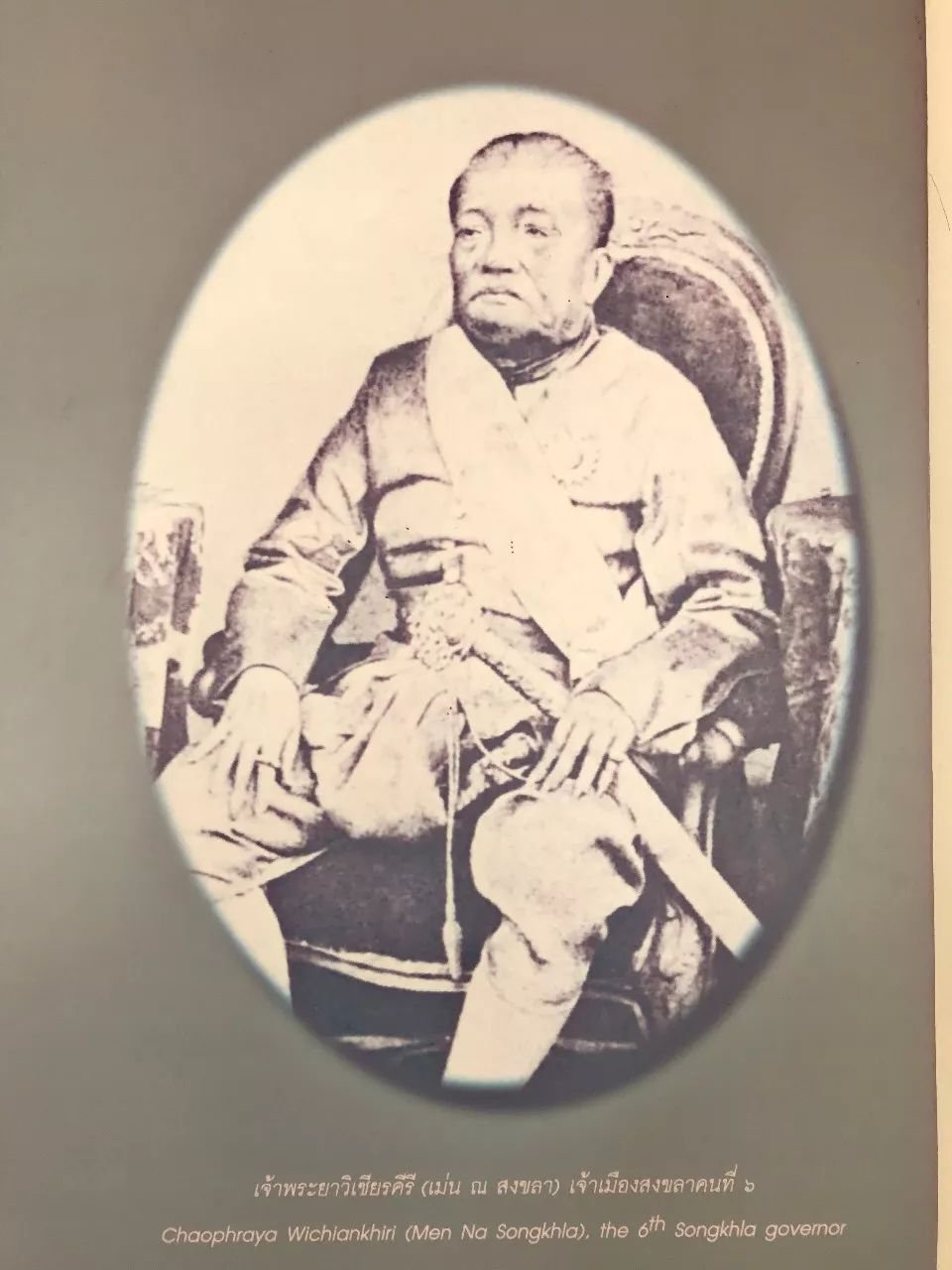

第六代宋卡总督像

宋卡总督府(现为宋卡皇家博物馆)

暹罗王赐予吴总督的权杖

第二代宋卡城在吴氏华人家族的管理下,继续发挥着她的港口贸易功能。这段时间她的贸易跟之前比有了一些变化,香料可能少了,陶瓷、砖瓦、造船、纺织品、银器和铁器等成为主角。

宋卡出产的陶器

宋卡皇家博物馆内展览的欧洲瓷器

又经过120多年的发展,这个城不够大了。1806年,刚建立曼谷王朝的暹罗王拉玛一世授命吴总督,让他在宋卡湖的东岸,筹建新的宋卡城,也就是我们现在看到的第三代宋卡城。新宋卡城于1842年建成,前后一共花了36年时间。

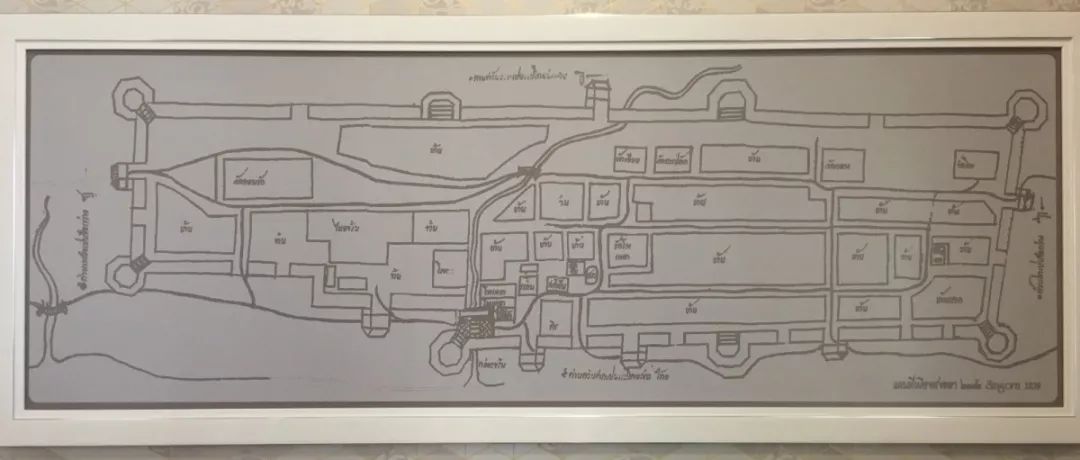

在一幅1839年绘制的地图里,我们看到了虽然简单,但信息却相当完整的宋卡城规划图。我们是在一位中文名叫江查宁的华裔先生的办公室里,看到这幅地图的。江先生为我们解释了这幅地图,以及图上所标写的泰文。原来,这是吴总督向暹罗王报告新宋卡城建设情况的一张图纸,既说明了当时的状况,也反映了将要实现的规划。

正在接受采访的江查宁先生

1839年的宋卡规划图

从这幅地图看,宋卡古城从1839年到现在,变化是不大的。城墙的轮廓,跟现在宋卡古城的范围,完全对应。城墙上开有七个城门(后来实际开了10个城门)。城内的东半边(加上北边的一部分),有五个大佛寺,佛寺周围都是普通的住房,居住的主要是本地的泰族人。城内的西半边,主要是前店后宅的店铺,都是中国人在经营和居住。在城内的南边,有两个街区是属于穆斯林的,其中一个街区里还有一座规模不大的清真寺。

结合这张1839年的地图和宋卡古城的现状,我们可以得出几个推论。

第一个推论,是1839年宋卡城内的人口,以本地泰族人和华人为主。这两种人平分秋色,而且他们的分区是明确的,一个在东,一个在西。江查宁先生说,那时候的泰族人是以务农为主的;商业则完全由华人掌控。我自己的猜测,这种分工应该是吴氏家族和暹罗王之间达成了协议——在宋卡,只允许华人经商,而且是在吴氏家族掌控之下的经商。

第二个推论,吴氏家族应该是通过掌控宋卡城的商业活动,而获得了征税的权力。这也是他们能够修建起城墙的经济基础。宋卡城的城墙,周长约3公里,这对吴氏家族来说必定是个浩大的工程,所以花费了36年之久。

宋卡城墙

第三个推论,穆斯林聚集在城南一隅。这可能说明,穆斯林在宋卡是受到限制的,但是并没有被彻底赶走。我们似乎可以做这样的猜测;暹罗王于1680年将马来邦主赶走之后,就给剩下的穆斯林下了规定,不得从事商业,以防止他们和邻近地区的穆斯林形成勾结。

第四个推论,宋卡城内现在没有欧洲人,1839年的时候应该也没有。而在早些时候,欧洲人在宋卡是设有据点的,荷兰人还修建了一个大堡垒,保留至今。暹罗王应该是在1680年把伊斯兰领主赶走的同时,也把欧洲人也从此挡在了宋卡的大门之外。

第五个推论,宋卡城内佛寺的份量是相当重的。1839年地图上的五个佛寺,也就是现在存在于宋卡古城内的五个大佛寺。宋卡皇家博物馆里的一则信息,说的是从1610年开始,在大城王朝的厄迦陀沙律王任期内(1605-1620年),暹罗王捐献了63座佛寺,分布在宋卡城附近。我们由此可以推断,在1610年之前,宋卡的佛寺可能是很少的,甚至没有,而清真寺倒应该有不少,因为当时是信仰伊斯兰教的马来人在控制着宋卡。在1610-1620年这短短的十年间,宋卡就多出了63座佛寺。这说明什么呢?说明早在军事进攻之前,暹罗王就已经让佛教作为“先遣部队”,进入了宋卡。在1680年马来邦主被消灭之后,大部分清真寺可能也就被拆除或遗弃了,此后佛教在宋卡的主导地位得以确立。宋卡成为佛教世界的南大门,有一个准确的年份,那就是1680年。

第六个推论,城隍庙华丽登场。1839年这幅地图跟现实的宋卡古城相比,最大的差别就是地图里只有两个华人小庙,即妈祖庙和关帝庙,它们位于城内靠近西门的地方。而现实中的宋卡古城,妈祖庙和关帝庙合并成了一个庙,位置也搬到了城中心略偏北的地方。紧挨着关帝庙的南侧,还出现了一个规模比较大的城隍庙。这个城隍庙,位于整个宋卡城的正中心。

泰国的城市里,怎么出现了一个城隍庙,而且是坐落在最关键的一个位置上?这就要说到吴总督在中国的老家了。吴总督的老家,在福建省龙海市的海澄镇。海澄镇在古代是个县,即海澄县。海澄设县于明隆庆五年(1571年)。海澄县有一座规模很大的城隍庙,也是建于明隆庆五年。海澄在同一年设县和建城隍庙,到底是什么背景,又有什么重大意义,我现在还不清楚。从目前的结果看,海澄城隍庙在福建、台湾和东南亚,有着相当特殊的地位——这三个地区的大多数城隍庙,都是从她这里分出去的。她扮演的是总庙的角色。

台湾的城隍庙,数量是比较多的。而东南亚的城隍庙,似乎就很少见了。东南亚有不少华人聚居的地方,也建有不少庙宇,但是大都是天后宫或者关帝庙。宋卡城内,根据1839年的地图,也是有天后宫和关帝庙的。宋卡的城墙建好之后,吴总督为什么会想到要建一座城隍庙呢?

我们似乎只能做以下这样的猜测。

首先,海澄设县和修建城隍庙,发生在同一年,这导致城隍信仰在海澄人的地方文化认同中,扮演了非常重要的角色。

其次,福建沿海人民很早就有到东南亚经商的传统,其中的海澄人吴氏,于1571年海澄县城隍庙建成之后的不久,来到了泰国的宋卡。他和他的子孙们花了几十年的时间,不但在宋卡站稳了脚跟,还不断地从中国老家带来了更多的同乡,使得海澄人成为宋卡商人中的一支重要力量。在此期间,城隍信仰应该一直是他们保持凝聚力的一个重要方式。

到1680年,也就是海澄县城隍庙建成之后的100年左右,随着马来邦主被消灭,欧洲商人被赶走,这批福建的海澄人就成为暹罗王在宋卡唯一可以依靠的商业团体。吴氏家族,也以完全臣服于大城王朝暹罗王的姿态,获得了后者的信任,成为宋卡城商业的世袭管理者。后来大城王朝变成了吞武里王朝,又变成了曼谷王朝,也没能动摇吴氏在宋卡城的地位。

再次,从1680年到1842年这160多年期间,宋卡城内的华人,也一直是只有福建人的,而且就是海澄人。宋卡城内现在的华人,除了福建人之外,还有潮汕人和梅县人。根据江查宁先生的说法,潮汕人和梅县人都是比较晚的时候,才来到宋卡的——大概是在1900年之后,而且初期很少,到二战期间才有好些福建之外的中国人来这里避难。因为宋卡城内的华人都是海澄人,所以他们的城隍信仰才得到了比较长时间的保持。

也正因为如此,当吴总督领导下的新宋卡城,修建好3公里长的城墙时,他们能想到的最好的庆祝方式,就是仿照他们的家乡海澄,在城中心建起了一座城隍庙。这座城隍庙,既是宋卡从一个自由生长的商业集镇变成一个有城墙、有规划的城市的标志,也是颁发给这一批在海外打拼了200多年的福建海澄人的,一张最好的“奖状”。

城隍庙之所以能建在城中心,还因为一个重要因素。1842年,新宋卡城建成,当时的国王拉玛三世为表祝贺与鼓励,派人送来了一根神柱。在国王地位至高无上的泰国,国王的礼物就是代表着国王亲临了。怎么供奉如此重要的一件礼物呢?吴总督选择的方式,是将它定位于城的正中心,并且以它为基点,建起了一座城隍庙。这么做,既表达了对国王的忠心,又显示了福建海澄人在宋卡城的特殊地位。

暹罗王赐予宋卡的神柱(供奉于城隍庙内)

这根通体镀金的神柱,至今仍供奉在宋卡城隍庙的大殿内,而且是在城隍神像的前面。我们在宋卡工作期间,每隔一两天就有警察在城隍庙门口戒严,因为老有高级官员来烧香拜谒。一开始我还感到奇怪,泰国官方对咱们中国人建的这座庙,也太重视了吧。后来才明白,人家实际上拜的不是城隍,而是代表着国王的那根神柱。不过,即便如此,这样的行为对于泰国政府获取华人的信任,也无疑是大有好处的。

今天的专栏已经比较长了,咱们在结尾做一个简单的总结。宋卡城隍庙,不但巩固了当地华人的文化认同,也促进了华泰两族人的和平共处。今天就到这里,下期再见。