引言:

“狼的自由,就是羊的末日。”

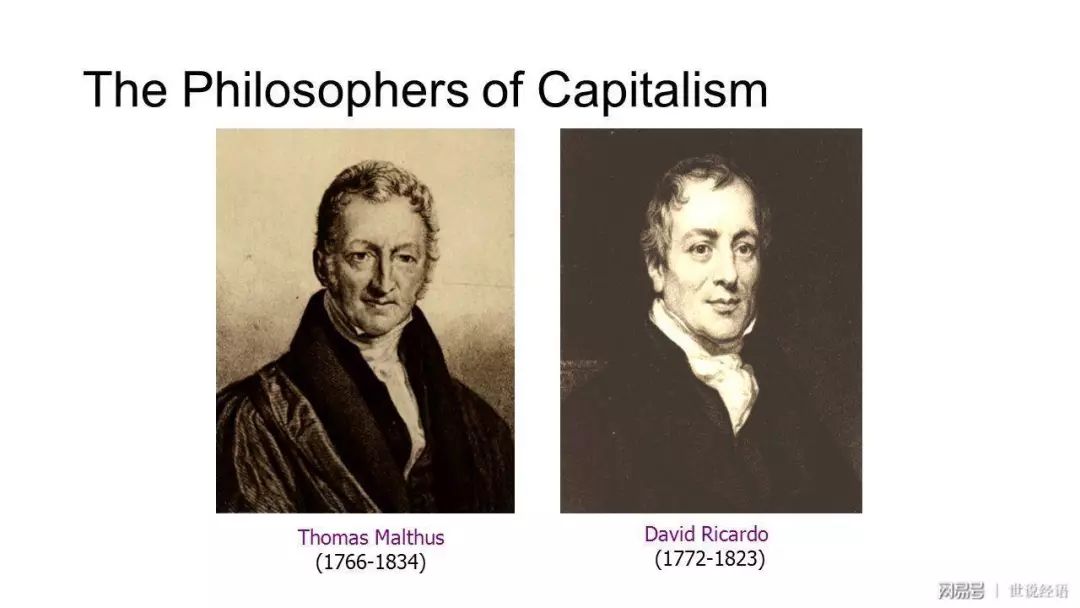

马尔萨斯指出:人口增长必然要受到资源约束,即使超过,也会通过惨烈的手段回调。这是一种真实存在的规律,打破了被人们长期忽视的思维盲区,自然有他理论上的贡献。但是

作为自由主义的信徒,

他的应对思路不是积极解决问题,而是既然问题迟早会发生,不如让它快点发生。

大英帝国政府的中高层基本都成为马尔萨斯的信徒,由此导致造成上千万人口死亡的大饥荒。这种思想至今还在深深影响盎格鲁萨克逊体系的国家,比如澳洲。

澳洲政府认为,既然山火总是会发生的,不如就让它把该烧的烧完,而不是积极地调集消防资源灭火,于是酿成了持续四个月而连绵不绝的澳洲大火。

这就是自由主义带来的香甜空气……

《华为崛起》讲述了华为三十年的奋斗历程,从最简单的零件组装起家,以客户为中心,以奋斗者为本,一步步赢得市场认可,成为一家国际化ICT巨头。华为并不是一个人在战斗,而是打造以华为ICT技术为核心的“联合舰队”,建立最广泛的“统一战线”。

华为为什么能走到今天?

任正非将中国传统文化中的精华以及毛泽东理论与商业实践相结合,同时吸收西方商业实践中优秀的部分,走出了一条中西合璧的特色之路。

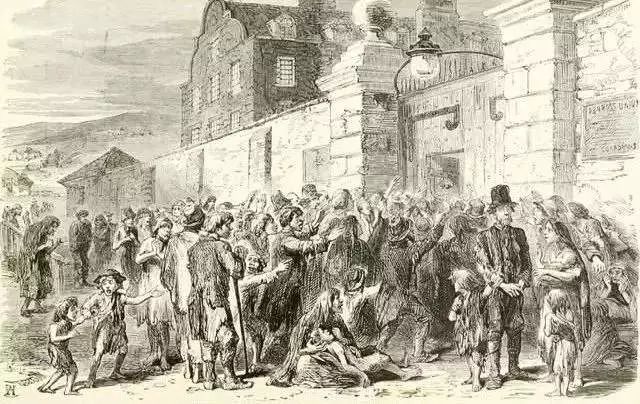

“我走进了一间农家小屋,其场景令我瞠目结舌。

6个因饥饿而骨瘦如柴、形同鬼魅的人躺在小屋角落的一堆脏稻草上。

我以为他们已经死了,但当我靠近他们时,耳畔却传来了一声声低吟。

这些‘人’还活着……”

这不是恐怖小说的开头,而是当时世界的头号霸主大英帝国的一名地方官员写下了的一段话,描述他走进当地农户家看到的恐怖景象。

时间是1847年,地点是爱尔兰科克郡。

当时的爱尔兰正在经历一场惨绝人寰的大饥荒。

由于致病疫霉导致马铃薯大减产,从1845年至1850年的短短五年间,100万爱尔兰人非正常死亡,整个爱尔兰岛变成一片凄惶的人间地狱,惨不忍睹。

若认为这场灾难仅仅持续了四五年时间,那就大错特错了。

其副作用造成了爱尔兰长达一个世纪的人口衰退。

整个十九世纪,由于工业革命和海外殖民地的开拓带来生活条件的改善,欧洲人口在迅速增长,作为工业革命中心的英格兰,更是拉出了一根昂扬向上的人口大阳线,然而仅仅一条海峡之隔的爱尔兰却相反。

1841年,爱尔兰总人口为817.5万,到了1937年它独立时,仅剩下420.4万。

一百年间,人口足足下降了将近一半!

这场饥荒既是天灾,也是一场惨烈的人祸。

造成这场人祸的罪魁祸首,就是马尔萨斯的《人口论》。

人口论的提出背景是1789年发生的法国大革命。

这场大革命爆发后,对英国国内政治思想也造成了剧烈冲击,英国劳动群众反对失业和贫困的斗争日趋高涨。

顺应民意的呼声,英国出现了主张社会改革的思想,缩小贫富差距,给底层人民更好的福利。

而英国的权贵阶层则迫切需要消除他们的影响。

人口论这本小册子,是作为法国大革命和革命的激进思潮的“消毒剂”而问世的。

马尔萨斯直言不讳地说,他写作的目的,

“是运用这原理来试验一下那些关于人类和社会完善性理论的真实性”,而他所揭示的“真理”的效用则在于,使下层阶级“永远不易受到煽动性出版物的影响”,让上层阶级“无须担心那种革命的过火行为”。

正因如此,人口论一问世,立即受到英国权贵阶层的热烈追捧,迅速成为英国上层的主流思想。

这情形与哈耶克的新自由主义思潮在上世纪七八十年代的广泛传播十分类似,后者将政府放松金融管制,促使资本自由流动作为经济发展最重要的手段,美其名曰“资本全球化”,迎合了国际金融资本割全世界韭菜的需要,使得被收割的国家和人民心甘情愿地被收割。

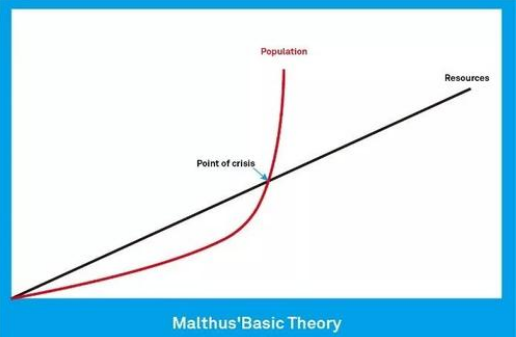

人口论揭示了人口增长必然要受到资源约束,即使超过,也会通过惨烈的手段回调。

人口论基于如下三条假设:

-

如没有限制,人口以指数增长,如下图红线所示;

-

食物供应呈现线性增长。

如下图黑线所示;

-

人类要靠进食维持生存。

由于指数函数必然会超越线性函数的增长,必然会出现人口超过资源承载的情况。

上图中的交叉点就是社会经济所能承受的人口的最大值,人口超过这个数值,就会出现灾难性事件使人口减少。

这个点被称为

马尔萨斯陷阱的人口天花板

,或简称为

马尔萨斯天花板

。

客观地说,导致人口论问世的法国大革命,其爆发原因与法国人口触及马尔萨斯天花板有很大的关系。

中国历史上多次重大动荡以及王朝崩溃,都跟马尔萨斯天花板不无关系,比如战国末年的兼并战争,东汉末年的黄巾大起义,明清后期社会的内卷化和农民大起义等等。

当时欧洲的主流观点是:

“人口是度量一国富裕程度的最佳方式。

一国幸福与繁荣的增进,最重要的标志就是人口的增加。

”

马尔萨斯的人口论对这一观点加以否定。

这本书的第一版完全是基于演绎法写成,富于哲理,文风大胆而精于修饰,语言华美,情绪饱满,具有强烈的感染性。

基于简单的前提,推导出了令人震惊到毛骨悚然的结论,并且与社会主流观点相反,对于当时英国社会造成的思想冲击可想而知。

马尔萨斯指出了一种真实存在的规律,打破了被人们长期忽视的思维盲区,自然有他理论上的贡献。

但是他的应对思路不是积极解决问题,而是既然问题迟早会发生,不如让它快点发生。

这就好比澳洲政府认为,既然山火总是会发生的,不如就让它把该烧的烧完,而不是积极地调集消防资源灭火,于是酿成了持续四个月而连绵不绝的澳洲大火。

如果澳洲森林里的动物有思想,能记录下他们的所见所闻,我想其情景比开头那段描写要惨烈一万倍。

这就是自由主义带来的香甜空气……

马尔萨斯本人是自由主义思想的忠实信徒,因此给出了如下应对之道:

1、极力鼓吹私有制,因为私有制可以有效控制人口增长。

马尔萨斯认为,社会中的贫穷和罪恶并不是社会经济和政治制度造成的,而是人口规律作用的结果。

废除财产私有制,实行婚姻自由,改善和提高人们的生活,势必刺激人口增加,最终使建立起来的平等社会制度趋于瓦解。

只有保持财产私有制以及各人担负起养育自己孩子的责任,才能使人们自制,不至于生殖过多的子女。

所以,财产私有制是出自人性的人口自然规律的支配而产生,它是永恒存在而不能被推翻的。

2、竭力反对当时英国实行的济贫法,因为这是在鼓励穷人制造更多穷人。

马尔萨斯宣扬贫民产生的原因是他自身贫困,救济的手段在他自己身上,而不在于别人,政府和社会对此是完全无力的;

济贫法给予穷人以福利,使不能独立维持家庭的人也将结婚,生育子女,这是供养贫民以创造更多的贫民。

3、极力反对增加工人工资,宣称这不是资本家的义务。

马尔萨斯认为,工人工资水平取决于工人人口的多寡。

一国的生活资料是一定的,如果人口增加超过了生活资料的增长、工人人数超过劳动市场需求的比例,就会使工资下降和工人生活恶化,从而使工人繁殖减少,人口增加减少。

工资低廉,工人人数众多,工人为维持自己的收入,就必须加倍地努力工作,从而促进生产的发展。

直到后来,生活资料和人口保持同一比例,于是工人生活获得改善,工资又提高,对人口限制又会放松,工人的生活会再度恶化。

工资水平就是这样随人口的增减而上下波动。

根据马尔萨斯的观点,富人残酷剥削穷人才是“替天行道”。

私有制是天经地义的,资本家也没有任何义务救济穷人,给工人加工资。

如果违反,反而会引发更加严重的社会灾难(即马尔萨斯陷阱)。

根据英国社会自古以来存在的公共利益(common wealth)法则,私有制因为侵害了公众利益,本来是带有原罪的,历来遭到许多英国政治思想家的批判,比如托马斯·莫尔的羊吃人的控诉。

从新教革命以来,为资本主义辩护的诸多思想家也从来没有对这一点硬杠,而是从“我们为社会创造了更多蛋糕,于是理应多分一点”的角度进行曲线辩护。

资本家们自觉道德上低人一等,无论是主动还是被迫,还是做出了一些让渡福利的举动。

马尔萨斯的父亲作为权贵阶层的一员,内心也是同情穷人,主张给穷人更多福利。

人口论的主要观点正是马尔萨斯在与他父亲辩论的过程中产生。

马尔萨斯另辟蹊径,把赤裸裸地为资本主义辩护以及道德甩锅的行为,变得如此义正言辞清新脱俗,让资产阶级既当了婊子还立了个巨大无比的牌坊。

正如马尔萨斯在该书第二版中给出的辩护:

“它的内容一方面是与完美主义者的辩论,一方面证明造物主造物之道的合理性,尽管表面上看来似乎是反其意而行之。

”

这本书让不愿意背负道德枷锁的新一代资本家们如释重负,如获至宝,打心眼里感到舒坦,每个毛孔都如此地轻松惬意。

马尔萨斯人口论获得了新一代权贵的大力支持和极力鼓吹,成为一代学术权威也就不足为奇了。

1805年,马尔萨斯凭借人口论的巨大影响,成为英国第一位(或许是世界上第一位)经济学教授,执教于东印度公司学院,更加助推了这一理论的广泛传播。

英国哲学家以赛亚·伯林说:

“狼的自由,就是羊的末日。

”

这句话成为爱尔兰惨剧最好的注脚。

在马尔萨斯的诅咒之下,恶之花在这片土地上妖艳地绽放!

经历了数个世纪的征服与反抗,1801年1月1日,英国与爱尔兰的《合并法案》(the Act of Union)正式生效。

名义上,爱尔兰成为大英帝国的一部分,但是在英国人心中,爱尔兰只是被榨取的殖民地而已。

1820年,保护性关税遭到废除,大批不列颠廉价工业品潮水般地涌入爱尔兰,迅速挤垮了它原本孱弱的手工业经济。

这不仅使许多人迅速沦为赤贫,更使得爱尔兰长期停留在低水准的农业社会。

有学者一针见血地指出:

“所有这些悲惨与不幸,几乎无一例外都可以追溯到一个简单的源头——由于土地被占领而形成的爱尔兰土地制度,这个制度是由数世纪成功的征服、叛乱、剥夺、充公和严厉的立法形成的。

”

一边是大腹便便的英格兰殖民者,一边是骨瘦嶙峋的爱尔兰农民,英格兰富豪纸醉金迷,花天酒地,爱尔兰贫者无立锥之地,哀鸿遍野。

“一张床甚至一条毯子对于他们而言都属奢侈”,“猪与猪粪几乎是他们唯一的财产”。

爱尔兰人沦为赤贫的同时,却为不列颠的现代化提供了大量的资金和劳动力,大英帝国迎来历史上最辉煌的时代。

在这种情况下,什么农作物可以在如此恶劣的环境下繁衍开来,养活一家人呢?

马铃薯,只有马铃薯!

这种从南美洲传入的农作物甚至成为普通爱尔兰农民的硬通货,也是他们生存下去的唯一依仗。

当这唯一的依仗因为植物疫病而崩塌,爱尔兰也就不可避免地陷入人间地狱。

马铃薯疫病的迅速泛滥,也与进化论有很大关系。

物种主要依赖基因多样性来抵御疾病,在原产地秘鲁,马铃薯千奇百怪,基因多样性自然没有问题。

欧洲人引种到欧洲的马铃薯则只有个别种类,而且马铃薯又是依靠块茎无性繁殖的,整个爱尔兰的马铃薯基因几乎是完全一致。

种群基因的单一性也就意味着脆弱性,使得马尔萨斯陷阱以最惨烈的方式呈现。

秘鲁的马铃薯

饥荒发生时,爱尔兰处于英国统治之下,当时的英国财政部大臣查尔斯是马尔萨斯的学生,是个十足的马尔萨斯学说狂热崇拜者,英国内阁中其他许多人也是马尔萨斯的信徒,他们认为这就是“理论结合实际”的机会,不应该过多地人为干涉,更不应该进行救助,就该让他们“顺势”死去。

在1845年灾荒之初,英国皮尔(Sir

RobertPeel)政府还多少想到了从美国进口玉米,以平抑爱尔兰的粮食价格。

不幸的是,这位保守党首相很快下台。

继任他职位的自由党党魁约翰·罗素(John

Russell)是一位狂热的自由主义教徒。

根据罗素的原则,“一旦援助爱尔兰,就会让爱尔兰的地主免除责任,逃脱因自己的自私、贪婪带来的后果。

”

于是,荒谬而悲惨的一幕出现了:

当爱尔兰饿殍遍野时,它仍然在大规模地向英格兰输出小麦、燕麦、猪、牛、鸡蛋、黄油等农产品。

就像约翰·米歇尔所说的那样,“在整个饥荒期间,爱尔兰实际上生产了足以供应至少800—900万人温饱的食品、羊毛和亚麻制品”,只要有一艘装满谷物的船只驶入爱尔兰的港口,必定同时就会有“六艘装载同样货物的船只驶离码头”。

在英国当局的操纵下,整个爱尔兰,变成了比奥斯维辛更令人绝望的集中营。

矗立在今日爱尔兰首都都柏林街头的大饥荒雕塑,可以让人感受当时爱尔兰人民内心彻底的绝望。

英国政府的残酷冷血让其他国家都看不下去了。

奥斯曼帝国苏丹在读到爱尔兰饥荒的报道后,恻隐之心大动,宣布他将向爱尔兰饥民捐资1万英镑。

但没想到却遭到了英国女王的阻拦,维多利亚女王要求苏丹捐资1000英镑即可,因为女王本人不过捐资2000英镑。

于是苏丹在捐资1000英镑之后,又“悄悄”将三船粮食运到爱尔兰,援助饥民。

受到马尔萨斯人口论祸害的,绝不仅仅是爱尔兰。

马尔萨斯任教的地方是东印度公司学院,东印度公司后来的中高层基本都是马尔萨斯主义者,因为这给他们殖民恶行给出了最好的辩护。

恶臭名昭著的东印度公司在这一理论地指导下,在印度殖民地侵占大量良田种鸦片,然后倾销到中国祸害中国人。

由于本该种粮食的土地都种上了罂粟导致粮食出产不足,导致上千万印度人在人为造成的大饥荒中活活饿死。

在1876年,印度殖民地爆发大饥荒。

在不到一年的时间里就有超过700万印度人死于饥饿。

印度总督既禁止向一切有劳动能力的成人提供救济,又禁止向劳动营方圆10英里范围内的人提供救济,导致很多饥肠辘辘的妇女儿童倒毙在前往救济点的路上。

比爱尔兰的惨剧更荒诞的是,印度哪里铁路最多,哪里经济最发达,哪里受到的灾荒也最严重,因为这些地区可以更容易地将粮食运到各个市场,囤积起来让粮食涨价,以谋求最高利润。

1943年,孟加拉再次爆发大饥荒,仅一年时间就饿死300万人。

对此,丘吉尔首相评论道:

“饥荒是他们自己的错,他们繁殖起来像兔子。

”

马尔萨斯的人口论与自由主义价值观相结合,轻轻松松杀死上千万人。

这比纳粹不知道高到哪里去了。

真是相当华丽地操作!

马尔萨斯是第一位经济学教授,也是自由主义经济学的真正鼻祖。

被视为自由主义经济学鼻祖的亚当·斯密,其实是一名伦理学教授,他的主要著作是《道德情操论》,《国富论》中也带有许多通过道德来调节社会不公的观点。

马尔萨斯把人类道德的温情彻底踩碎,解除了人类心底潜藏的“贪婪”魔鬼的所有枷锁,使其披着“自由”的外衣自由地肆虐。

马尔萨斯的好友大卫·李嘉图对他的学说推崇备至:

“关于马尔萨斯先生的《人口原理》,我在这里有机会表示赞扬,不胜欣幸。

反对这部伟大著作的人的攻击只能证明它的力量。

我相信它应有的声誉将随着经济学的发展而传播遐迩,因为它对于这门学科做了非常卓越的贡献。

”

李嘉图被视为亚当·斯密之后最伟大的经济学家,但是李嘉图本人其实是一个股票经纪人,他的经济学著作只不过是业余之作,而且大都是根据马尔萨斯的观点编纂而成。

李嘉图的“级差地租”,是现代经济学均衡理论的基石“收益递减”的最初原型,而这一论断的出处,来自马尔萨斯为了论述生存资源不能适应人口增长而提出的“土地肥力递减规律”:

在一定范围的土地上,由于土地生产潜力的影响,递加投资不能相应增加农产品的产量,而是到一定限度之后收益递减。

即使是在自由主义的近代发源地英国,马尔萨斯的观点也显得过于冷酷残忍,如同一块巨石扔进平静的水塘,引发剧烈的争议。

和马尔萨斯同时代的英国诗人和评论家柯勒律治的评论很具有代表性:

“最后,看一看这个强大的国度吧,它的统治者和智士们对佩利,对马尔萨斯言听计从!

这是非常悲哀的。

我庄严地宣布,我并不相信那些由人类的无知,虚弱和恶毒造就出来的邪教、异端和宗派比一个基督徒、哲学家、政客、市民以及这讨厌的教条更耻辱。

”

半个世纪之后,有两个居住在英国的大胡子仔细阅读了马尔萨斯人口论,受其巨大启发(反面启发也是启发),分别完成了自己的主要理论著作。

这两个大胡子分别是达尔文和马克思。

马克思——研究人类社会的“达尔文”

达尔文——研究生物世界的“马克思”

以上评价不是我说的,而是马克思的亲密战友恩格斯给出的。

“正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思发现了人类历史的发展规律,即历来为繁芜丛杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等;所以,直接的物质的生活资料的生产,从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成基础,人们的国家设施、法的观点、艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的,因而,也必须由这个基础来解释,而不是像过去那样做得相反。”——恩格斯,《在马克思墓前的讲话》