1936年10月19日,鲁迅先生去世,22日下午遗体出殡,因事先无安排,临时让与鲁迅生前关系密切的10多名作家帮殡仪馆工作人员抬棺(所谓“16大佬抬棺”,是坊间误传),图中谢顶者即胡风。

这是1937年8月,胡风写下的长诗《为祖国而歌》的前几句,当时全面抗战已开启,风雨飘摇中,迷茫、愤懑、焦虑、苦痛、抗争……尽在笔端。这首诗被认为是最能体现“抗战诗”风格的佳作。

提起胡风,人们会立刻想到鲁迅先生的评价:“因此,我倒明白了胡风的鲠直,易于招怨,是可接近的。而对于周起应

(即周扬)

之类,轻易诬人的青年,反而怀疑以至憎恶起来了。自然,周起应也许别有他的优点。也许后来不复如此,仍将成为一个真正的革命者;

胡风也自有他的缺点,神经质,繁琐,以及理论上的有些拘泥的倾向,文字的不肯大众化,但他明明是有为的青年。

”

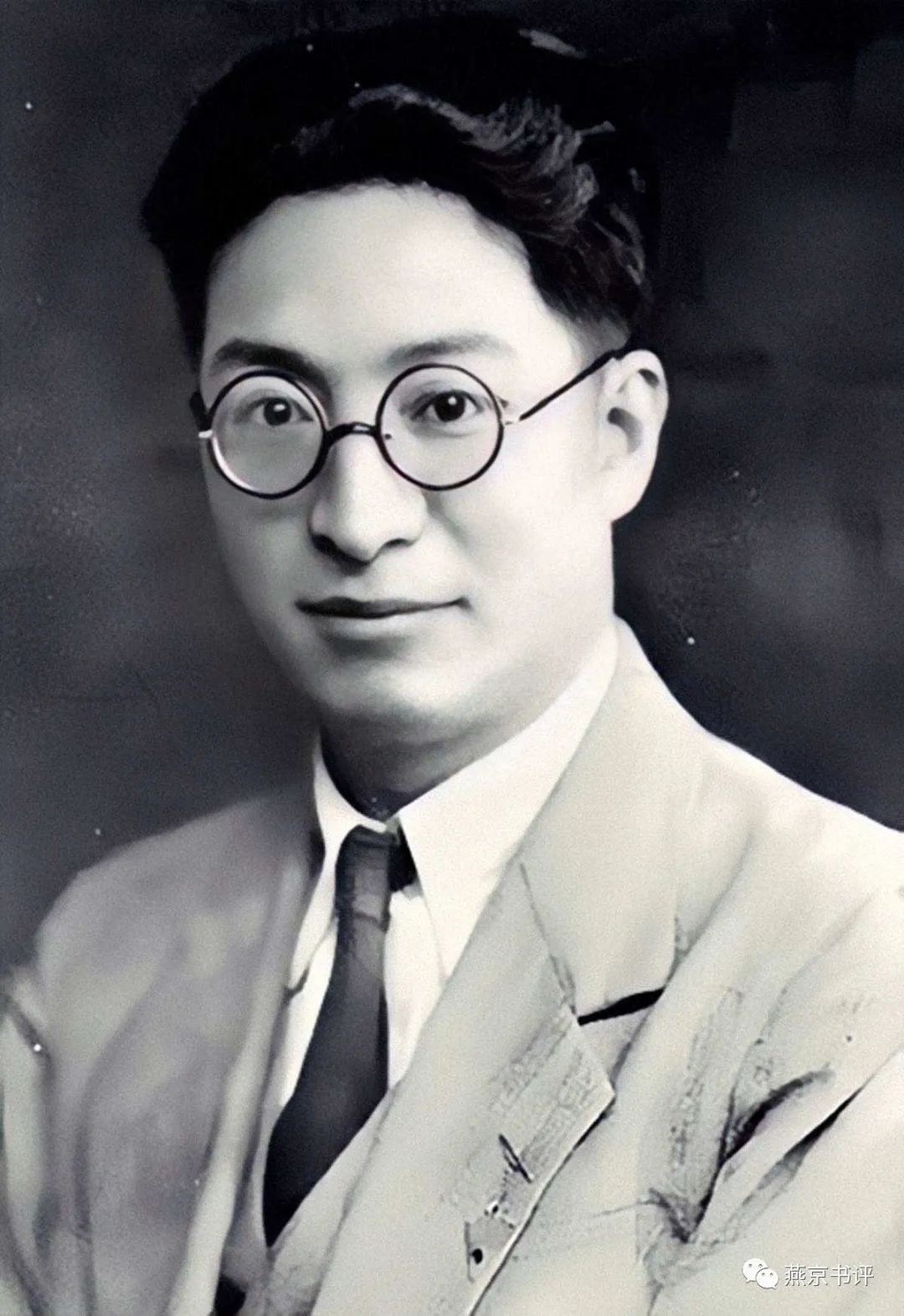

胡风被称为“鲁迅的精神传人”,是著名的现代文艺评论家、翻译家、编辑家、诗人,是“七月派”的教父。胡风去世前,儿子张晓谷曾问他最看重哪个身份,胡风毫不犹豫地回答说:“首先的主要的是诗人。”不仅如此,他认为鲁迅也是诗人,因为胡风有一个著名的论断:“战士和诗人是一个神的两个化身。”

胡风(1902~1985),现代文艺理论家、诗人、文学翻译家,被视为“鲁迅精神的传人”。

作为诗人,胡风不仅写新诗,也写旧体诗,他一直带着诗意去生活、带着诗意去思考、带着诗意去抗争,他因此得到鲁迅欣赏,也因此承受了后半生的折磨。1955年,胡风遭错误批判,1979年出狱。从1980年到1988年,历时八年、平反三次,与他相关的问题才得到彻底解决,但胡风未能看到最终结果,他于1985年去世。

胡风是一位正直、个性鲜明、有才华的文艺批评家,对无产阶级文艺理论做出了巨大贡献,在胡风的指点和帮助下,“七月派”的成就引人瞩目,涌现出阿垅、鲁藜、孙钿、彭燕郊、方然、冀汸、钟瑄、郑思、曾卓、杜谷、绿原、胡征、芦甸、徐放、牛汉、鲁煤、化铁、朱健、朱谷怀、罗洛等优秀诗人,艾青、田间、邹荻帆等也被视为“七月派”中人,此外小说家路翎、邱东平、彭柏山,木刻家曹白,评论家兼小说家贾植芳等,都属“七月派”。

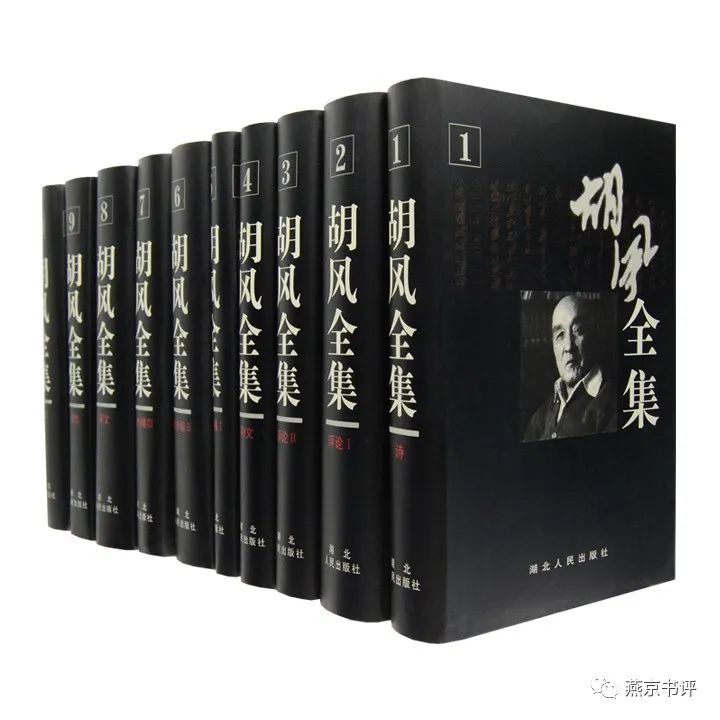

作为现代文学史中无法绕过的人物,胡风一生波澜起伏,写照出时代风云变幻中,人性的幽暗与挣扎。今年是胡风诞辰120周年,却少有人再提起他,而《胡风全集》

(湖北人民出版社,1999年出版)

还是20多年前出版的,此后不断有胡风的佚文被发现,原书除了有部分舛错外,还基于时代原因,对胡风的作品进行了改动。近年来,研究者多次提出,应推出新版《胡风全集》,但随着读者对胡风了解越来越少,在未来相当长的一段时间里,可能都难变成现实,而旧版已成收藏者手中的罕物。

《胡风全集(全10册)》

作者:胡风

出版社:湖北人民出版社 出版时间:1999-01-01

这套《胡风全集》如今市场上已难找到,堪称“书架上的神明”。虽有种种遗憾,却能从中读出一位文学前辈的浩瀚与真诚,他的热血,乃至他的偏执与疏忽,都是宝贵的精神财富。

限时团购价:259元

扫码下单

下部分题为:从《胡风全集》中不仅能看到过去,也能看到未来

分两天刊发,对胡风的生平、创作与文学史贡献等予以介绍,并以此纪念这位杰出的文坛前辈。

▌北大、清华他都看不上

1902年,胡风出生在湖北省蕲春县的一个贫困乡村

(在《为一个外国刊物写的自传》中,胡风自称生于1904年冬天,似误记)

,本名张桢,乳名谷儿,学名张光人。

胡风的母亲是童养媳,即“母亲是一个心肠慈善而多感的女人,对于穷苦的邻居和亲戚,总是偷偷的给予帮助;由于长年的艰苦的劳动和营养不良,害了贫血病,常常忽然间陷入了意识迷糊的状态”。“胡风”这一笔名的由来,即因母亲姓胡,模仿了鲁迅笔名的命名法

(鲁迅的母亲姓鲁)

。

胡风的父亲张羽泰

(又名张济世、张济发)

“初为做豆腐的手工小贩”,是一名典型的中国农民,“性情刚直,治家非常严厉”。胡风兄姊五人。大哥张名山在家做面食(油挂面、炸麻花等),一直支持和资助胡风读书升学。1947年,在方、张二姓争湖产中被杀害。

胡风童年“做着牧牛、砍柴、看守稻子一类的事情”,在《我从田间来》中,胡风这样描写道:

胡风自己说:“我是穿着老布衣,带着泥土的气味挤进了有文化生活的社会的,我不是出生在‘书香’之家,没有‘积学’。”

童年经历塑造了胡风充满矛盾的性格:一方面,他性格峻急、狭隘,自视甚高;另一方面,他又缺乏勇气,不善与人沟通,经常陷入“不自由的怯生生”中。

“到十一岁或十二岁的时候”

(似应为13岁,一说是10岁)

,顾风才被送进一所村学,“读了几年艰深的古书”,学者白玉兰在《胡风思想、创作与日本文化》中,称胡风此时已体现出强烈的反抗精神,他曾反问老师:“我们读这些四书五经,并不能专攻术业,则何以济世,何以使穷人摆脱困苦的生活?先生教我们潜心师法之幽情,又怎能使我们理解和追求当前的事业和目标,怎能消除长期存在的疑虑?对于人世界的大问题,如权势者压迫农民,富人剥削穷人,客税累累,民不聊生,这济世之道又在哪里?济世之道不存,谁又能为贤师,为劳苦大众解惑呢?”

16岁时,胡风在饶石波先生门下读书,被评价为:“

不走正道,将圣贤之道胡乱批驳,非读圣贤书的学生所为。

”

17岁时,胡风考入蕲州官立高等小学

(当时小学四年级以上称高等小学,亦简称高小)

,他的好友夏振国回忆:“高小的胡风穿着大布长衫。一派农村孩子的朴实气质,显示着不同于他人的刚强性格。对坏事他从不随声附和、同流合污,对不学无术的阔少爷、纨绔子弟他则蔑视轻鄙,但对弱小却怜惜相助。”

19岁时,胡风考入武昌启黄中学,开始接触鲁迅作品,胡风与同学兼同乡方瀚

(又名何定华,后曾任武汉大学副校长)

、胡缄三

(后改名胡建三,1924年入党,是当地最早的中共党员)

等创立“新蕲春学会”,先后在武汉、南京、上海出版《新蕲春》。1922年12月,胡风的处女作《改进湖北教育的讨论》发表在北京《晨报副刊》上,从此走上文学之路。

1923年春,胡风来到南京,考入东南大学附中,其前身即鲁迅曾就读的矿路学堂,巴金当时也在该校,比胡风高两个年级(此处采用巴金的说法,也有学者称只高一个年级),但二人当时不认识。

1925年,胡风与同学杨超

(中共党员,1927年“四一二”反革命政变时被杀害,年仅23岁)

、朱企霞

(现代作家,又名朱季遐、朱素川,1958年被错划为“右派”,1979年平反)

一起到北京,胡风同时考上了北京大学预科和清华大学英文系本科一年级。胡风选择上北大预科,可除了对鲁迅的“中国小说史”课

(旁听)

留下深刻印象外,对整体课程设置不满意,认为学不到什么东西。胡风写道:“渺小地被浸在北京的那一种生活情调,其实是封建社会的氛围气里面,我又渐渐地偏向了能够寄托远思的文学方面。”

(原文如此,胡风的语言有时很晦涩)

在北新书局,胡风还邂逅过鲁迅,胡风说:“

当时,我连上前向他致意的意思都没有。我知道,我是不配向他请教什么的。

”显然,胡风的“不自由的怯生生”发作了。

第二年,胡风不愿再上北大,转到清华大学英文系二年级,依然不满意课程。2个月后,因母亲病逝,胡风决定回老家参加“大革命”。很快,“大革命”遭遇挫折,胡风痛失好友,他在诗中写道:

1927年至1928年期间,深感迷茫的胡风曾在国民党湖北省党部宣传部工作,还在驻扎在江西的国民党第三十一军政治部宣传科当过28天科长,在此期间写过反共文章。

▌

在日本才读懂普罗文学

1929年9月,胡风与同学朱企霞一起东渡日本,1930年加入日本共产党和日本普罗作家同盟。1931年,胡风考入日本著名的庆应大学

(英文系)

,在日本老教授火田的帮助下,领到了庚子赔款的半费,每月45元。

在日本留学的4年间,胡风与日本共产党密切接触,并担任了翻译工作,开始接触真正的普罗文学

(意为无产阶级文学)

,初期感到很困惑,他说:“作品当然读不懂,但对那里面短小的工农通信

(从工厂来,从农村来)

感到很大的吸引力。那里写的无论是日常生活或基层斗争,都有真情实感,吸引了我。在国内读到的创造社的作品,几乎都是大而空的‘意识形态’的表演,没有普通人民的感情。”

在日本期间,胡风见过郭沫若,往来几次,但不算密切。

1933年3月,胡风被日本警方逮捕,前半个月无人审问,每天待在牢房中,胡风记录说:

大约半个月后才提上楼去。在一间办公室内,来的是一向跟踪我的刑警端保;他把我带到一间日式房里。端保劈头一句就是问:“书记局是什么?”我说:“不知道。”他马上把我掀倒了,用棍子打我的双腿及后股。我只好弯起小腿由他打去。打累了休息一下,又吼着问我:“书记局是什么?”我闷声不响,于是又打。这样前后经过了近两个小时,就把我送下楼,仍交给了看守。

如此持续了几天,见胡风不肯招供,端保把聂绀弩的审讯记录甩给胡风,说你的同伙早把你供出来了。胡风看后放心了,聂绀弩只承认参加了文学研究会,自称不懂政治。胡风便说,自己不知道日本共产党要打倒日本天皇,他只反对日本侵略中国。“端保说要和我做理论斗争,但后来终于没有”。

胡风在日本入狱,因聂绀弩不慎将日本共产党的杂志留在宿舍内,并有分发名单,胡风的名字也在名单上,但聂绀弩骗过了日本警方,后者始终不知道他们不仅加入了日本共产党,还参加了多次秘密活动。聂绀弩(图片中间人物)是著名诗人,被戏称为“20世纪最大的自由主义者”。

在审讯期间,端保和胡风闲谈,说自己是帝国大学法科生,毕业后找不到工作,只好当“站街的警察,他形容了冬夜站在街上的情景,实在苦得要命”。1933年,胡风、聂绀弩、周颖

(周之芹)

、漆宪章等10余人被日本驱逐出境。

在日本,通过广泛阅读,亲自参与革命活动,胡风称自己的观念发生了“根本嬗变”,在后来的诗中,他这样写道:

除了深受厨川白村、小林多喜二等人的影响外,胡风尤其喜欢当时日本的“小说之神”志贺直哉,志贺直哉强调作家的主体性,拒绝使用大众喜闻乐见的文本,如武侠小说、幽默小说等,著名作家武者小路实笃曾这样概括志贺直哉:

文学是作者精神的流露;读者接触作者真实的内心世界精神,可以找到灵魂的知音。作者在创作中用多种形式,将真实的自己尽可能完整地表达下去,以过此一生。这就是文学者的一生。

日本著名小说家志贺直哉,在他的影响下,胡风形成了“主观论”的美学思想。

武者小路实笃坚信,作家不应追随,而应确立,文学随市场,媚大众,愚大众,会让作家乱了阵脚,作者不可取悦读者和时局,跟随自己的内发要求足矣。这可能是胡风后来坚持“主观论”的思想源头。

胡风后来说:“作家创作一个作品,一定是对于现实生活有所感动,他的认识能力和现实生活发生化学作用的时候,才能够执笔。当然,也有不少不从这个基本态度上出发的作家,但一个诚实的作家,一个伟大的作家,没有不是这样的;一个好的或伟大作品的完成,没有不是依据这个根本态度的。”

胡风没想到,这些观点竟给他的人生带来如此多的麻烦。

▌

《生死场》的书名是胡风定的

被日本驱回上海一个月左右,在“左联”党团书记周扬建议下,胡风出任宣传部长。据胡风回忆,几天后,周扬陪鲁迅先生来和胡风见了面,“他

(指鲁迅)

和我们很随便地谈着,他谈到第三种人戴望舒从巴黎寄回来的谬论,谈到上海文坛的复杂性,说到了鸳鸯蝴蝶派,并说,将来你在这些方面可以做些工作”。

胡风说:“我心里感到很惶恐。他

(指鲁迅)

扼要而又具体地触到了左翼文学的主要斗争对象,那样平易和坦率,似出意外又在意中。但我有什么能力担负他提示的斗争呢?”

出任宣传部长两三个月后,茅盾辞去“左联”书记,胡风接任。

胡风此前一直与“左联”保持距离

(1932年冬,胡风曾回上海,汇报日本反战同盟将召开远东反战会议等事,胡风在回忆录中称,当时“左联”想留他在国内担任宣传部长,胡风婉拒)

,因为胡风已听说“左联”内部关系微妙,他后来回忆说:“这一回我回国接触的都是左翼文化界的人,心情非常愉快。但同时也觉得,

鲁迅和创造社在思想上的对立有很深的根源和社会基础,那明显地反映在冯雪峰和周扬、穆木天的对立上面

。在这种情况下,无论是资历或学历,我都没有条件在‘左联’这种革命团体做领导工作。决定还是回东京住一两年,弄一弄基本理论问题,免得陷进宗派纠纷里面。”

“左联”的问题在于:首先,它是党领导下的作家团体;其次,它以鲁迅为盟主。

胡风说:“从五四起,鲁迅和创造社、太阳社

(以及文学研究会)

在思想上

(以及人事关系上)

都是有矛盾的。到二十年代末对鲁迅的‘围剿’,那矛盾就达到了一个高峰。‘左联’成立以后,这个矛盾潜伏下去了,但并没有消失。在斗争涉及到敌、我、友的某些历史情况时,常常会发生不必要的误会。”

局面复杂,“左联”的主要领导对鲁迅又不太尊重,正如茅盾所说:“

渐渐地,鲁迅这个‘左联’执委会常务书记实际上成了一块招牌,用得着这块招牌时就来招呼一下,用不着了就晾在一边

……这说明当时的‘左联’领导人对鲁迅是不够尊重的,无怪乎鲁迅要把他们称作‘工头’和‘元帅’了。”

自1921年起,著名作家茅盾与鲁迅便密切往来,在《鲁迅日记》中共170余次提到茅盾,因为胡风,鲁迅对茅盾产生了猜疑。

作为宣传部长,胡风代表“左联”与鲁迅联系,胡风常主动到鲁迅处汇报工作,鲁迅每月给“左联”捐款20元

(茅盾是15元)

,也由胡风取回,并将“左联”编纂的《文学生活》杂志送给鲁迅

(直到1936年春,此事交给其他人负责)

。通过接触,胡风与鲁迅越走越近,除胡风少年起便崇拜鲁迅外,还因鲁迅非凡的人格魅力。

一次,鲁迅开版画展览会,胡风去看,顺便买了一本新出的A·聂维洛夫的《不走正路的安得伦》,出门时,恰好被鲁迅看到:

他(指鲁迅)看见我手上拿着的书,脱口地说:“哎……”现出了一个抱歉的表情。我体会他没有说出来的话是:何必买呢,可惜我忘了送你……那以后,凡是他经手印的书,总要送我一本。和他有关的书,只要他有多的,也总送我一本。

出版社:中国文联出版社

出版时间:2013/9/01

据胡风回忆,任宣传部长不久,他便发现,和日本普罗作家同盟比,“左联”的工作方式太简单,工作等于敷衍塞责地过日子。负责“左联”领导工作的三个人中,

行政书记茅盾除开会外不做任何具体工作,而兼任党团书记的组织部长周扬实际上主要工作在上级领导机关“文委”方面,盟员之间如一盘散沙

。

胡风为人勤奋,除繁忙的行政事务外,还笔耕不辍,据日本研究者观察,胡风在“中山文化教育馆”工作时期,“他翻译的论文篇幅都是比较长的……而且都是在原杂志发表后很短时间内就翻译过来,从中可以看到胡风惊人的精力和勤奋,也可以看出当时胡风读书速度之快和吸收能力之强。”

鲁迅非常信任胡风,茅盾的长篇小说《子夜》要出英文版时,鲁迅让晚辈胡风作序,要他尽可能写长一些,交稿快一些,后来鲁迅特意向胡风解释:“这是写给外国人看的,人家是有一定的文化修养的,也就是一般所说的国际水平。他们绝不会像我们某些人一样,肯从作家所处的立场地位来决定对他们的作品的态度如何,而是要从作品内容的真实性和真实度,从表现这种内容的,形式上和风格上的特殊成就来确定他们的评价的。”

(此段为胡风所记,所以拗口)

鲁迅晚年精力不济,萧红的《生死场》寄给鲁迅时,为省稿纸钱,字写得很小,且正反面都写满了字,鲁迅可能没看完,他问胡风意见,胡风大加称赞,鲁迅遂写了序,加上胡风写的读后记,帮助出版,《生死场》的书名还是胡风定的

(原名《麦场》)

。

▌敢骂林语堂,让鲁迅刮目相看

1934年,周作人五十大寿,随手写了打油诗《五秩自寿诗》自嘲,引来和诗无数,热闹一时,胡风撰文讽刺,称“五四”时唤醒青年的那些“过去的幽灵”,如今又在搞老一套,成了“小鬼”。

《五秩自寿诗》及相关和诗等都发表在林语堂主编的杂志《人间世》上,林语堂不能不回击,他写道:“在批评方面,近来新旧卫道派颇一致,方巾气越来越重。

凡非哼哼唧唧文学,或杭育杭育文学,皆在鄙视之列。

今天有人虽写白话,实则在潜意识上中道学之毒甚深,动辄任何小事,必以‘救国’‘亡国’挂在头上,于是用国货牙刷也是救国,卖香水也是救国,弄得人家一举一动打一个嚏也不得安闲。”

骂周作人,鲁迅不便表态,只能遥望,骂林语堂,鲁迅则特别关注。鲁迅与林语堂本是好友,文学主张不同:林语堂作小品文,求幽默闲适;鲁迅重杂文,视文学为“匕首”和“投枪”,鲁迅曾挖苦说:“辜鸿铭先生赞小脚;郑孝胥先生讲王道;林语堂先生谈性灵。”

文学观念上的差异渐成意气之争,鲁迅与林语堂两次在饭桌上当面争吵:

一次是1929年8月,鲁迅与北新书局因稿费闹矛盾,在南云楼摆宴和解,林语堂随口说了几句,鲁迅以为是讽刺他贪财,拍案而起,在日记中,他写道:“席将终,林语堂语含讥刺。直斥之,彼亦争持,鄙相悉现。”林语堂也在日记中写道:“八月底与鲁迅对骂,颇有趣,此人已成神经病。”

鲁迅希望林语堂多翻译外国文学,林语堂靠编字典赚了大钱,加上办杂志,生活无忧,正努力冲击英语文学圈,对鲁迅的建议一笑置之,加上彼此文学主张不同,使鲁迅对林语堂感到不满。

一次是与青年作家会饮,林语堂随口说起英语,鲁迅当场斥责:“你算什么东西!难道想用英语来压中国的同胞吗?”林语堂未予回应。

出乎鲁迅意料,胡风用一个月的时间完成了《林语堂论》,这是胡风第一次写作家论,对林语堂提倡的个性、表现、性灵予以全面驳斥,从根本上否定了林语堂的文学观:

初期的那一点向社会的肯定“民众”的热情早已跑得无影无踪,“轰轰烈烈非贯彻其主义不可”的“性之改造”终于变成了抽象的“个性”,抽象的“表现”,抽象的“性灵”,在我们这些从饿里求生、死里求生的芸芸众生中间昂然阔步。

《林语堂论》的理论水准高,语言犀利,让林语堂大吃一惊,认为是“鲁迅又化了一个名字批评他”。左翼阵营与林语堂的“论语派”长期论战,互不服气,胡风一出手,便将林语堂按在地上摩擦,让鲁迅刮目相看。胡风说:“那以后,加深了和鲁迅的友谊关系和工作关系”。

1934年秋,胡风被孙科办的“中山文化教育馆”录用,工作轻松,月薪高达100元,孙科是国民党中的极右派,严防左倾,为何他肯接纳胡风?一时间,“胡风是国民党特务”“胡风是汉奸”等传言满天飞。

鲁迅听说后,回答道:“证据薄弱之极,我不相信。”茅盾说:“我曾和鲁迅谈过此事,他却很不愉快,我也不好再提了。”其实,胡风事先征求过“左联”领导们(也包括茅盾)的意见,得到批准后,才去“中山文化教育馆”的,他回忆说:

组织工作决定了以后,我需要找个职业养活自己。只好搬出朋友的家。这时,中山文化教育馆刚刚成立,这个机构的后台老板是孙科。出版部主任是陈彬和,主编《时事类编》半月刊,刊载所翻译的多国政治经济文化等时论。韩起的朋友在那里做秘书。韩的这位朋友邀我去中山文化教育馆任职,主要工作是翻译文章。我向上级报告了这个情况,

茅盾、周扬他们赞成我去

。这样,我就去了中山文化教育馆,担任日文翻译。

曾任周恩来秘书的吴奚如在《我所认识的胡风》中也证明:“胡风进入文化教育馆当编译,事先是得到‘左联’党团批准的。”

既然如此,为什么茅盾还要提醒鲁迅呢?可能是忘了,也可能是胡风出现后,茅盾与鲁迅的关系不如以往。鲁迅与茅盾的关系像兄弟,与胡风如父子,后者更亲近。

1934年,鲁迅向茅盾提议,办一个文学翻译杂志,名为《译文》,茅盾推荐黄源当主编,生活书店投资,可没过多久,生活书店换掉黄源,要鲁迅当主编,鲁迅大为不满,因为“郑振铎起意排除黄源,是从私意出发的。鲁迅不能屈服,是由于作家和编辑不能听凭书店随意处置的原则立场”。此次风波中,郑振铎很可能事先和茅盾私下沟通过,茅盾同意换黄源,所以表态暧昧。类似的事可能不是第一次发生,胡风很不高兴,说茅盾喜欢替书店说话,不愿替作者说话,鲁迅有时也忍不住批评“茅盾会说阔气话”。

郑振铎是著名作家、诗人、学者、文学评论家和翻译家,还是收藏家、训诂家。作为生活书店主编,自然要争取店方利益最大化,因此与鲁迅产生冲突。

一天,周扬约定近十个能写点作品的青年盟员,在小馆子吃饭,预定由茅盾谈话。但过了约定时间相当久,茅盾还没有来。周扬急了,到内山书店去找鲁迅;鲁迅听了说:这很不好。意思是,不能使这些盟员失望。马上跟周扬一道到小馆子里来了。见到他,大家都非常高兴,亲热地闲谈起来了。后来茅盾还是来了,坐定以后,结结巴巴地谈起他的《子夜》和短篇《林家铺子》的创作经验来了。

听着听着,鲁迅现出了不耐烦的神色,

静静地对茅盾谈话中某一点插入了几句:“我的想法不是这样……”茅盾听了发窘,现出了不尴不尬的脸色。

茅盾也不喜欢胡风,直到晚年,他仍表示:“我与胡风只有泛泛之交,而且是由于鲁迅的关系。

我对胡风没有好感,觉得他的作风、人品不使人佩服。在当时左翼文艺界的纠纷中,他不是一个团结的因素而是相反。

他还在很大程度上影响了鲁迅对某些事物真相的判断,因为他向鲁迅介绍的情况常常是带着浓烈的意气和成见的。”

▌将茅盾的一段隐私曝光

作为文艺评论家,胡风有扎实的功底和敏锐的直觉,但有时过于犀利,常居高临下、教训人,比如曾用“抬头的市侩”“政客哲学家”讽刺茅盾、叶以群和侯外庐,谁不赞同他的观点,谁就是“剥削阶级的一粒精虫”“把米饭当做排泄物随便倒掉喂狗”。

胡风喜欢主动出击,常针对左翼文学圈内部的人。1938年1月14日,胡风在日记中记录了第一次见从日本回国的郭沫若时的情境:

夜,骆剑冰(红色女特工)请客,同席的有郭沫若、潘汉年、叶挺等。这女人(指骆剑冰),社会关系拉得真广。郭回国后,还是第一次见面,他说我胖了,我说这是因为吃了饭不做事的原故。他似乎懂得我话中有刺,俯下头去说,哪里,你做得很多……

对于老舍,胡风也曾不客气地指责过,据学者吴永平在《胡风对老舍的阶段性评价》中称,早在1932年12月,胡风便在《文学月报》上发表了题为《粉饰,歪曲,铁一般的事实》的长文,将《现代》杂志第1卷上发表小说的14位作家

(张天翼、巴金、沈从文、施蛰存、郁达夫等)

全部打成“第三种人”,说“他们的认识大大地受了他们主观的限制”,而老舍的《猫城记》亦在该刊发表,只是连载未完,胡风未予评价。

吴永平认为,1934年老舍在小说《抓药》中塑造了一名叫“青燕”的批评家,即暗指胡风,说他“只放意识不正确的炮”,并借农民二头的嘴骂道:“揍你个狗东西!”

胡风下笔太损,连老舍都气得把胡风写进小说中,要“揍你个狗东西”。

1932年,巴金完成了小说《海的梦》,胡风不客气地批评说:“这篇作品,用政治上的术语讲,是错误,用艺术上的术语讲,是失败。”巴金不服气地反击说,胡风是“拿出一个政治纲领的模子”套写作。

巴金曾被污名化为“只会给中学生写东西的作家”,鲁迅伸出援手,称巴金已接近“写实主义”,巴金感激鲁迅,称鲁迅犹如“大树”和“阳光”。巴金因此被视为“鲁门弟子”,与胡风同属一脉,可胡风却对巴金小动作不断。

据学者吴永平钩沉,1945年1月12日,路翎曾致信胡风:“谷兄

(胡风的笔名之一是谷非)

:寄上书评一篇。……这篇书评,有欲言未尽处。主要的是关于巴金底‘文化情调’的一面。我以为这都是粉饰市侩的。”胡风回信说:“好的。应该这样,也非这样不可。但我在踌躇,……近半年来,官方是以争取巴、曹为最大的事。这一发表……怕还会弄出别的问题。”

巴金后来在《随想录·怀念胡风》一文中说:“我相当尊重他,可是我仍然很少读他写的那些评论文章,

不仅是他写的,别人发表的我也不读,

即使勉强读了也记不牢,读到后面就忘记前面。”

在著名的《论民族形式问题》一文中,被胡风点名批评的作家有周扬、郭沫若、何其芳、艾思奇、潘梓年、胡绳、葛一虹、叶以群、巴人、光未然、张庚、罗荪、黄芝冈、陈伯达等,周扬后来说,胡风把左翼作家批评尽了。连王实味都感到不满:

胡风先生总结对他各家的批评说:“所有这一切错误的理论,都是由于根本不懂现实主义……”这样的批评是不能使人心折的,因为不合乎事实。在胡先生所批评的许多人之中,可能有些不大理解现实主义,也有玩弄辩证法的统治阶级代言人,但有许多却都是前进的文化战士,只是因为偶然不慎,把问题看偏了,以致陷于错误。

胡先生底批评,既不公平,又似乎带有现实主义“只此一家,并无分店”的傲慢气概

。

胡风的嘴不饶人,他晚年完成的《胡风回忆录》中,开篇就提到:“上船后遇见了秦德君,她是我在南京上中学时的教员穆济波的夫人,当时见过。……在船上见到后,知道她已离开了穆,这时和茅盾在京都同居,这次回国是为茅盾讨版税,看朋友。”

秦德君比茅盾小9岁,

她回忆称,是茅盾主动追求她的,在去日本的船上,“茅盾常常约我到舱外,凭栏眺望大海……不管谈些什么,最后都免不了说到他个人生活上的不幸。

”

茅盾曾背着正妻孔德沚与秦德君往来,期间秦两次堕胎。孔德沚身材魁梧,有“男子气概”,且年长于茅盾,茅盾则“身材短小而极喜修饰,尤其对于头发,每天必洒生发水,香喷喷的”,孙伏园开玩笑称孔德沚为“孔先生”,称茅盾为“孔太太”。后秦德君逼婚,茅盾曾公开抱怨:

哪里是个德君,简直是个暴君。

茅盾借口孔德沚要2000元做离婚费,而手头拮据,要与秦德君暂时分开,4年后挣够钱再结婚,却从此消失。

1951年,秦德君在教育部工作,想恢复党籍,让组织找茅盾证明,茅盾说他不是党员,不便作证。秦德君亲自写了挂号信给茅盾,未收到回复。上世纪60年代初,秦德君托王某劝说茅盾,想恢复关系,茅盾未理睬。1966年,秦德君给茅盾写信,再次提出恢复交往。茅盾将信给孔德沚看了,并当面撕毁。不久,秦又具一信,说要揭发茅盾,茅盾将此信又给夫人看后撕毁。茅盾在写回忆录时,让儿子韦韬执笔,韦韬曾问是否要写秦德君,茅盾说:不提,只当这个人没存在过。

茅盾与原配夫人孔德沚,得知茅盾与秦德君有染,找到茅盾的母亲,茅盾的母亲立刻写信给茅盾说:“你自幼丧父,我含辛茹苦抚养你,教你诗书礼仪,现在你弃妻抛子,摧毁这个美满家庭,于心何忍!应该知道糟糠之妻不下堂。你应该回心转意,归家团聚,负起家庭责任,这才是正道。”

秦德君晚年著书,将这段经历曝光,书在香港出版,知者不多,胡风却利用写回忆录,曝光了茅盾的隐私。

出版社:河北人民出版社 出版时间:2003-12-01

▌

被“两个口号”套牢的命运

在鲁迅羽翼下,各方对胡风只能忍让。胡风深知鲁迅最厌别人借他的名头,鲁迅去世前,不存在所谓“鲁门弟子”的小圈子,鲁迅对所有青年进步作家都予以支持,所以胡风在外从不自称是鲁迅弟子,也很少拿鲁迅说事。

“中山文化教育馆”风波后,胡风辞职,“按月拿工资出卖劳力的路子断绝了”,同时辞去了在“左联”的管理职位,鲁迅知道后,说:“只好不管他,做自己本分的事,多用用笔……”胡风说:“这样,我就和所有‘左联’的有了文名的盟员一样,只是挂一个名,不参加任何活动了、为了生活,为了工作,我开始做专业作者。”

胡风撂了挑子,“左联”才发现,“已经没有一个可以同鲁迅谈得拢”。

1935年11月,鲁迅收到驻共产国际的萧三从莫斯科来信,建议:“在组织方面——取消‘左联’,发宣言解散它,另外发起组织一个广大的文学团体,极力夺取公开的可能,在‘保护国家’,‘拯救中华民族’,‘继续五四精神’或‘完成五四使命’,‘反复古’等口号之下,吸引大批作家加入反帝反封建的联合阵线上来。”

此时“左联”与鲁迅几乎断绝了联系,信是胡风托宋乐天

(又名王尧山)

转交上去的,处理结果如何,鲁迅亦不知。1936年4月7日,日本“改造社”社长山本实彦访问鲁迅,谈到“左联”,鲁迅说:“我本来也是‘左联’的一员,但是这个团体的下落,我现在也不知道了。”此时,鲁迅已收不到“左联”编纂的内部刊物,也不每月向“左联”捐款了。

鲁迅一度怀疑周扬等是敌人派来的,称“这些人大抵都是借‘革命’以营私的青年,是革命营垒中的蛀虫,许多事情都败在他们手里;‘左联’早已布不成一条战线,虽然名义还存在……”

周扬(1908—1989),原名周运宜,字起应。作家,现代文艺理论家,文学翻译家,曾任中央宣传部副部长、文化部副部长等职。在上海主持“左联”工作时,与鲁迅产生误会。

鲁迅说周扬“同我见面时却一副虚伪的面孔,说他同我的感情很好,我可不知道他那时心里想的是什么”;说夏衍表面上是一个上海绅士,笑嘻嘻,其实诡计多端,是站在背后的军师;田汉是一条糊涂虫,罗曼蒂克,敌我不分,所以一被捕即……

让鲁迅尤其生气的,是周扬等人指责鲁迅“懒”,鲁迅说:“他们个个是工头,我有时简直觉得像一个戴了镣铐的苦工,不管做得怎样起劲,总觉得背后有鞭子在抽来。”

1936年4月27日,鲁迅召集胡风等在家讨论周扬、郭沫若、夏衍等提出的“国防文学”口号,鲁迅认为该口号没阶级立场,他赞同“民族革命战争的大众文学”的新口号,此即著名的“两个口号”之争。拥护不同口号的作家们展开激烈交锋。上海几乎所有的进步报刊都卷入其中,北平甚至东京等地的革命作家也对此均有表态。

鲁迅始终坚持“五四精神”,认为“救亡”与“改造国民性”应同时进行,担心以“救亡”为名,封建主义、集权主义等沉渣泛起。“国防文学”的前提是“国”,表面看,它将不同观念的人都容纳进来,能使抵抗的力量最大化,但事实上,如果知识人放弃启蒙责任,任由专制传统泛滥,反而不利于民族救亡。

鲁迅先生特别警惕民粹主义泛滥,但当时许多读书人痛感无法介入现实,为抚慰心中的无力感,便主动上交理性与判断力,神话民众的力量。早在1928年初,成仿吾便在《从文学革命到革命文学》中,高呼“打倒知识阶级”,认为:“我们要努力获得阶级意识,我们要使我们的媒质接近工农大众的用语,我们要以工农大众为我们的对象……克服自己的资产阶级的根性,把你的背对向那将被‘奥伏赫变’

(即扬弃)

的阶级,开步走向那‘龌龊’的农工大众!”

成仿吾先生是无产阶级革命家、忠诚的共产主义战士,还是教育家、社会科学家、文学家、翻译家,作为“创造社”的发起人之一,他对鲁迅有成见,曾参与创造社对鲁迅的“围剿”,引起鲁迅不满。

知识精英与普罗大众之间,确有阶级差距,但当时中国社会的主要矛盾是地主阶级与农民阶级之间的对立,是难以约束的权力对公共品质量低下的矛盾,是官僚资本对国民的剥夺。因为得罪不起,便无视主要矛盾,将所有问题都归到知识精英头上,必然在反智、反文明的泥潭中越陷越深。

对此,胡风保持了清醒的头脑,始终坚持着启蒙立场,将国民性批判视为鲁迅精神的底盘。

1937年10月,胡风在《七月》半月刊的复刊词《愿和读者一同成长》中,明确提出“双重战斗任务”论:“如果这个战争不能不深刻地向前发展,如果这个战争的最后胜利不能不从抖去阻碍民族活力的余滓,启蒙蕴藏在民众里面的伟大力量而得到,那么,这个战争就不能是一个简单的军事行动,它对于意识战线所提出的任务也是不小的。”

(原文如此,比较拗口)

没有人民大众的自由解放,没有人民大众的力量的勃起和成长,就不可能摧毁法西斯主义的暴力,不可能争取到民族的自由解放……不是自由解放了的人民大众,那所争得的自由解放的民族不过是拜物教的幻想里面的对象。

胡风坚守启蒙理想,被年轻作家们视为鲁迅精神的传承人。

《中国鲁迅学通史》套装全六册

出 版 社:广东教育出版社

作 者:张梦阳 出版时间:2005年1月

▌鲁迅的后事办得太匆忙

可胡风忽略了,在当时的历史条件下,启蒙理想可能只是空中楼阁。在战场上,国民党政府节节败退,半壁河山陷于日寇手中,许多人对抗战胜利丧失了信心。更麻烦的是,胡风的观点与一些被定为“反动作家”后来的言论有契合处。

周扬曾说:“国防的主题应当成为汉奸以外的一切作家的作品之最中心的主题。”容易误读为:不是“国防文学”就是“汉奸文学”,这种非黑即白的两分法,容易将文学导向粗鄙化、口号化。

1938年,梁实秋在重庆主持《中央日报·平明副刊》时,对当时粗制滥造、千篇一律的抗战文学创作深感不满,撰文称:“现在中国抗战高于一切,所以有人一下笔就忘不了抗战。我的意见稍为不同。与抗战有关的材料,我们最为欢迎,但是与抗战无关的材料,只要真实流畅,也是好的,不必勉强把抗战截搭上去。至于空洞的‘抗战八股’,那是对谁都没有益处的。”

散文家、文艺评论家梁实秋主张文学应远离政治,这样才能“永恒”。此论被左翼作家所鄙夷,但左翼作家们片面强调文学的实用性,主动放弃文学性,也与鲁迅先生的主张相背离。

此说引起强烈批评,有人撰文回击说:“抗战时期的一切都与抗战有关,你梁实秋说某些文章可以‘与抗战无关’,是何居心?”

此外,有作家指出“抗战八股”说法不妥,《黄河大合唱》中也有很多口号,如果删去,反而降低了艺术性。此外,“抗战八股”一词易被“汪伪”利用,不利于抗战,遂共同约定均不再用它。

胡风强调“继续启蒙”,易让人误解为赞同梁实秋的观点。

鲁迅、胡风等人不知道,“国防文学”是上级认可的口号,鲁迅推出的“民族革命战争的大众文学”完全在计划外,出于对鲁迅的尊重,不便否定。周扬在得知这一口号是别人提出,鲁迅只是赞同而已,兴奋地说:不是鲁迅提的,这下就可以批了。

在实际操作中,各方态度微妙。茅盾算是“民族革命战争的大众文学”的发起者之一,可他不愿与周扬等冲突,只好说:“我并无另提一个新口号的意思,我原则上认为‘国防文学’这个口号,只要给以正确的解释,是可以用的,它有它的优点。”

鲁迅、胡风等遭遇“国防文学”派围攻,茅盾态度暧昧,被迫撰文批评周扬,也只是说:“胡风他们有宗派主义,而周扬他们又以宗派主义回敬。”

“两个口号”将“左联”的内部矛盾公开化,也成“左联”解散的标志。

1936年10月19日,鲁迅突然病逝,“两个口号”之争停止,但由此形成的恩怨却延续了几十年。

鲁迅出殡时,棺上铺着“民族魂”的大旗,多位名人到场,扶棺前行,数万市民沿街送别。

鲁迅的后事办得异常匆忙,至少有三方曾公开表示,要为鲁迅购买棺椁,但事实上,鲁迅的棺椁是许广平自己掏钱买的。参加“治丧办事处”的巴金后来回忆:

胡风是治丧委员会的代表,因此他是我们的领导,治丧委员会有什么决定和安排,也都由他传达。不过那个时候我们并不十分听领导的话,我们都是为了向鲁迅先生表示敬意主动地到这里来工作的,并无什么组织关系。我们各有各的想法,对有些安排多少有点意见,可是我们又见不到治丧委员会的其他成员,只好向胡风发些牢骚。我们也了解胡风的处境,他一方面要贯彻治丧委员会的决定,一方面又要说服我们……

通过这一次“共事”,他给我留下了这样一个印象:任劳任怨,顾大局。

坊间常谈到“十六人为鲁迅抬棺”,其实抬棺现场极混乱,据《胡风传》,在办理丧事前,并无所谓的16人名单,只是临时决定由常在鲁迅先生身边帮忙的十来个青年作家帮殡仪馆的员工抬棺。

为主持鲁迅丧事,胡风累坏了,可茅盾近在乌镇,却未参加鲁迅的丧礼。胡风非常不满地说:“鲁迅逝世,国民党的孔祥熙和上海市长都送了挽联。郁达夫也从外地赶来参加葬礼。茅盾却在家度假,他的住处离上海近,坐火车三小时即到。丧事办完几天后,茅盾才回上海,看了一次许广平。”

茅盾解释说,他当时痔疮发作,难以行动,胡风认为是借口,直到晚年胡风也患了痔疮,才知其中痛苦。

无论精神是怎样的刚强,但肉体底衰灭终于强迫他放下了战斗的笔,三十年来的战斗生涯所积蓄起来的无比的智慧,坚韧的热力,圣洁的人格,一旦坠入了永恒的无有,对于我们年青的一代这是一个太大了的悲痛。三十年以前就开始了的争祖国底自由和进步,争劳苦大众底解放的志愿,三十年来从没有向他们转弱过或妥协过的各种凶狠的仇敌,到今天先生终于只得不由自主地把这些完全交给了后来的战斗者们而走进了一去不复返的休息境地,这也决不是他自己所能放心的事情……先生自己是现世界上为了新人类底诞生而献出了自己底生命的光芒万丈的巨人之一。

鲁迅去世后的第10天凌晨,胡风写了《悲痛的告别》,以上即为其中的部分文字,从中可见胡风对鲁迅的情感。

(明日刊发本文的下半部分:从《胡风全集》中不仅能看到过去,也能看到未来,敬请关注)

参考资料

《“转变论”和文学实践的主体性——胡风及其同人对有关鲁迅思想的认知》,作者:袁盛勇,《社会科学》2020年第10期,第174页—第182页。

《解析胡风悲剧命运的源流》,作者:钟世杰,南京师范大学中文系2012年硕士毕业论文。

《胡风思想、创作与日本文化》,作者:白玉兰,南京师范大学中文系2018年博士论文。

《“我看你还是要求到西藏去吧”——郭沫若与批判胡风运动》,作者:贾振勇,《郭沫若学刊》2006年第3期(总第37期),第18页—第25页。

《胡风的牢狱写作及晚年心态》,作者:何言宏,《文艺理论研究》,2000年1月,第53页—第61页。

《从“不快之至”到“在郭沫若家喝酒”——略评新见胡风日记关于郭沫若的记载》,作者:柳晓珊,《现代中文学刊》2020年第1期(总第64期),第68页—第71页。

《启蒙的歧义:从胡风批评林语堂谈起——〈胡风年谱长编〉写作札记之二》,作者:钱文亮,《文艺争鸣》2016年第1期,第31页—第39页。

《胡风为什么不愿去大学?——〈胡风年谱长编〉写作札记之一》,作者:钱文亮,《文艺争鸣》2013年第10期,第13页—第17页。

《胡风回忆录》,作者:胡风,人民文学出版社,1993年11月一版一印。

《胡风与茅盾的论争探析》,作者:魏邦良,《绥化学院学报》第40卷第11期(2020年11月),第51页—第54页。

《殉道者——胡风及其同仁们》,作者:万同林,山东画报出版社,1998年6月,第一版,第一次印刷。

《鲁迅、胡风与林语堂》,作者:钱文亮,《湖北工程学院学报》第36卷第1期(2016年1月),第43页—第49页。