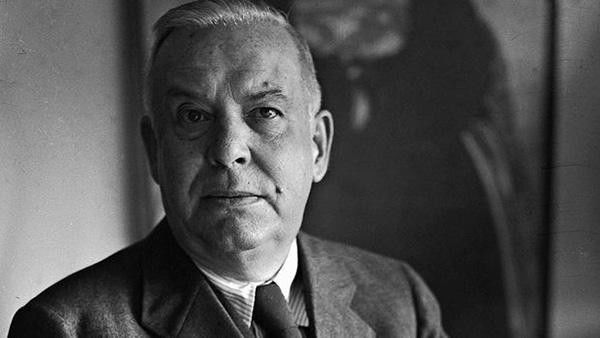

华莱士·史蒂文斯(Wallace Stevens,1879-1955),美国著名现代诗人。大学时就读于哈佛,后在纽约法学院获法律学位。1904年取得律师资格后,在

康涅狄格州

就业于哈特福德意外事故保险公司,1934 年就任副总裁。在1955年,他获得了普利策诗歌奖。

虚构之境是终极的善。这是一句诗,也是一个人的一生。因为工作,我经常很晚回家。有时借着月光,我看到史蒂文斯蹲在草丛里捉萤火虫。那个朦胧的一团黑影有十三种观察方式。当我轻轻地呼唤:“史蒂文斯先生!史蒂文斯先生!”我听到精灵子发出不长不短的叫声。

我在一家保险公司工作,业余时间写诗。我和史蒂文斯是同行,他是美国一家保险公司的副总裁,同时又是美国重要的本土诗人之一。我这样说并非要借助史蒂文斯抬高自己,而是想表明他是我始终崇敬的诗人。早在一九八四年,当时还在专科学校教书,我第一次接触到史蒂文斯。诗刊社编的《世界抒情诗选》收录了李文俊译的《观察乌鸫的十三种方式》。我读了他的诗感到一个人的灵魂出窍了。那是一种灵魂被身体之外力量控制的感觉,它有着令你无法质疑的冷静和奇幻力量,不寻常又顺理成章;令你想入非非又遏制冲动。在众多的当代优秀诗歌中,《观察乌鸫的十三种方式》带给我的影响是最深刻的。它像一个魔方,吸引我不断地寻求通过词语组合实现诗歌的可能性。很长一段时间,我的灵魂处在出窍状态,那个过程涵盖了整个青春期写作。有时我似醒非醒,想收回出窍的灵魂,就对着月亮喊:乌鸫——乌鸫——

如果说《观察乌鸫的十三种方式》让我看到语言无限空间的话,那么,《坛子轶事》则让我领略了语言的内在魔力。在诗歌写作初期,我还不能完全洞悉语言的内在秘密,但这样的诗歌唤醒了我对写作的自觉。虽然,西方、拉美、东欧等每一位伟大的诗人都曾带给我不同程度的影响和启示,但,史蒂文斯带给我的影响要更为持久。史蒂文斯是一个孤独的写作者,在欧美现代艺术流派纷呈的环境里,他选择一个人创作。他没有加入任何诗歌团体,也不属于任何流派。他的独立性使得文学史家无法将他归类。正是这一点,让我更加喜欢他。他对我的影响从一九八四年持续到一九九八年。一九九八年之后,陶渊明替代了史蒂文斯,成为我心中新的偶像。

话说来也巧,本以为我已经走出了对史蒂文斯的迷恋。二〇〇二年我从哈尔滨迁居苏州,工作的变动让我和史蒂文斯再续因缘。二

〇〇

三年,我进入一家保险公司工作。最初我接受这份工作也多少受了史蒂文斯的影响。在辞掉政府工作后,我对保险公司工作也心怀抵触。我在心里告诉自己:“这样急功近利的工作不是我想做的!”现实总是残酷的,生存的压力让我选择了尝试。我在纠结的时候,就拿史蒂文斯开导自己:职业并不一定妨碍诗歌创作,史蒂文斯、卡夫卡都在保险公司工作,但他们都是伟大的艺术家。我不能说史蒂文斯和卡夫卡让我安心于保险公司的工作,但这些年我坚持下来,与他们不无关系。

金融与诗歌之间存在特别因缘吗?从现象上看,确实有一些著名诗人和作家出自金融行业,并且,这些作家都显露出与众不同的特质。比如把寓言式小说发挥到极致的卡夫卡,曾在保险公司工作;开创了美国东方神秘主义诗学的史蒂文斯,曾是一家保险公司的副总裁;现代诗歌以及理论开创者之一的艾略特,在银行工作过;据说意识流小说的鼻祖乔伊斯也在银行工作过。抛却个人气质不谈,行业特点多大程度影响了一个人的写作?这是我近两年才关心思考的事。我发现金融是现实世界中最具有影响力的诗性。首先货币是一个符号,它的价值不单是兑换价值,还有由此引发的无限联想价值和消解物的虚空价值。在易货贸易时代,交易不具有语言的诗意性,而只具有语言的通约性。但有了货币,交易变成了一个富有想象空间的交谈。不是货币能做什么事,而是我们通过货币可以想象做什么事。这一刻我也许赞同德勒兹的观点,欲望的诗性也是有本质意义的。这个世界没有,或者不会完全被物欲吞没,就是因为有货币。银行玩货币,其实玩的是欲望想象;保险玩的是风险,其实玩的是危机想象;证券玩投资其实玩的是利益想象。物欲横流,世间何以生生不息?就是因为有金融这一诗化的准物质存在(改变了物质存放和流通的方式)。金融这个怪物的出现,一方面是经济社会发展的产物,另一方面也是人性膨胀和对抗的产物。好在有金融危机,不管是国家操纵下的货币战争,还是由于欲望失控导致的市场金融风暴,每一次金融危机都是对人性无限膨胀的修复和调整,就像人间有了诗歌,让疲惫的心得以修复安顿一样,我愿意说金融的诗性就在于金融危机的不确定性,同时又是必然的。

我越来越认同我的工作,源于我看到了它的诗性。同时,我也进一步理解了史蒂文斯当年的处境。他经历过美国大萧条时代,经历过世界大战,他应该比那些热心于描写现实和重大主题的人更了解社会和人性的本质。在诗歌参与社会活动的选择中,史蒂文斯不是逃避,也不是激进,而是选择了对不安灵魂的修复和安顿。人们开始倾听史蒂文斯那带有自言自语的表白已经是艾略特和弗罗斯特享尽诗歌无限荣光之后的事了。二次大战后,人们的心灵备受战争和死亡的摧残,上帝在苦难面前表现出的无助也让人们感受到生命的卑微和前途的渺茫。或许,人们已经厌倦了艾略特那种需要借助注解来阅读的诗歌,迫切需要心灵休息,这时,人们发现了史蒂文斯。

虚构之境是对现实的温暖和抚慰。作为保险公司副总裁,在客户发生不测的时候,他会依据保单约定送上赔款。而作为诗人,他面对更多无助的人们却只能送上诗歌的抚慰。在他看来,当上帝都靠不住的时候,“虚构之境就是终极的善”。这一理念是史蒂文斯诗歌的灵魂和密码。从抚慰角度来看,这种虚构的秩序并非全然无效。当一个人觉悟到自己不佳的处境可以通过调整内心环境来改善的时候,他会让自己换一种心境生活。就是今天,史蒂文斯《内心情人的最高独白》仍然会让一些生活受挫的人感动流涕。

不过,也不是所有的人都喜欢史蒂文斯。现实主义诗人就质疑这种虚构的秩序是脆弱的,经不住现实检验的。当一个人需要面包以活命时,你给他一片虚构的面包,这是不道德的。事实上,史蒂文斯自己也不能自圆其说。他本来在大学时就开始写作,毕业后从事记者工作。这种和写作相关的工作让他一度很满意。可是,不久报社倒闭,养家糊口成为问题。在父亲的说服下,他选择了收入较高的行业。为此,他又进入大学读律师专业。毕业后,靠自己的律师所长他进入一家保险公司,并很快晋升为公司副总裁,做了二十多年,直到退休。他过着衣食无忧的生活,有条件和精力冥想。他不喜欢旅游,也不喜欢交往,把大部分时间花在了冥想上。在写作上,他是一个个人主义者,因此,他曾被批评是一个逃避现实的写作者。但在生活中,史蒂文斯走的是一条务实路线。

我也不再迷恋史蒂文斯。不过,我仍然觉得他的诗歌不仅在美国,在世界都是一个无法超越的巅峰。我们感谢他的创造和奉献,使我们看到了通常看不到的世界。从内心到现实,我们将信将疑,却又喃喃自语:“虚构之境是终极的善!?”

冬夜月亮又圆了,萤火虫已灭迹。草丛里倒是多了一团又一团黑影。我不确定那些黑影是不是都叫史蒂文斯。

活在人间,又超凡脱俗。多数诗人都会有脱凡成仙的感觉。那一刻,他对现实世界所需甚少,他飞翔在词语之中。苏格拉底曾说:“一无所需最像神。”尽管苏格拉底不欣赏诗人,但这句话却说出了诗人创作中的心灵秘密。一个诗人最好的传记就是他的诗。他生命中最有价值的部分也是他的诗。诗人在语言中并不扮演局外人的角色,也不是主导者,他只是诸多语词的一种。当我说史蒂文斯时,我并非在说一个人,而是说一个语词。

我非常理解史蒂文斯的观点,他认为:“词必须就是它再现之物,否则,它就是象征,是对自身的质疑。”词在及物时也及心,这种合一的状态构成了虚构的至善:不掺杂任何不良企图。此刻的虚构之境也是真实的心境。这句话不是理论之说,而是史蒂文斯的经验之谈。凡是那些对现实生活不满足,又忠诚于诗歌创作的人,都会有这种心理感受。这句话也不是可以明白说清楚的,因为,每一次创作的心境都不一样。所以,史蒂文斯又说:

“诗人不必把自己的经验改写成哲学经验。”

不管别人怎样想,如果诗人选择了创作之路,他就规划了自己生命的路线。他只身前往,义无反顾,在常人看来不可理喻,而诗人乐在其中。

“除了诗歌,我没有生活。”

这是史蒂文斯的心灵独白。

史蒂文斯工作很繁忙,他的大部分时间不是用在诗歌创作上,而是用在了工作上。他在上下班的路上构思诗歌。他就像一只拴在线上的鸟,离开办公大楼,就将他放飞,进入办公大楼就将他关进笼子里。完成这样的转换需要一定的控制力。他的才智使他能够同时驾驭两种不同的东西:一种是现实的利益关系,一种是虚构的词语关系。他未必视二者为对立关系,可能他也享受二者同时带给自己的成就感和快乐。

史蒂文斯使诗歌成为一种私密的交谈。他拒绝和诗歌界接触,满足于自娱自足。但他对诗的思考感知从未封闭过。他像一个躲在幕后看魔术表演的人,洞察到每个诗人的长处和不足,然后他选择自己有别于他人的方向一步步前行。他深谙语言的秘密,他的诗既不同于惠特曼的激情奔放,也不同于狄金森的细腻婉转,他吸收中国诗歌艺术写意性的特点,形成了其诗歌意象简明、结构跳跃、意蕴新奇、莫测有趣的特色。

史蒂文斯是一个非常重视诗的语言和形式感的人。他的想象力奇特、活跃,总是有惊人之语。他并不在观念和态度上迷恋诗意,更不把知识当作写作资本,这一点,他比艾略特要高级,比庞德丰富,比惠特曼有趣。

史蒂文斯创作题材非常宽泛,但他后期更倾向于写组诗。如果说短诗往往来自灵光一现的的话,那么组诗和长诗往往来自诗人的“苦心经营”。史蒂文斯在《弹蓝色吉他的人》《最高的虚构笔记》等长诗中都留下了“经营”的痕迹。我们可以想象,他在选择语言上挑剔用心的程度不亚于他对保险风险的严谨识别。因为不急于发表,也因为不希望通过诗歌赢得名声,他有足够的时间来字斟句酌,直到找到满意的词和句子。又何况,史蒂文斯是一位善于学习的人。在歌咏自然方面,他把华兹华斯、雪莱和济慈奉为老师,从他们身上,他学到了观察自然和生命的方式,却摒弃了他们诗歌中的浪漫抒情。比如《观察乌鸫的十三种方式》要较雪莱的《云雀》更为客观、机智、有趣。在形式上,他吸收了存在主义、结构主义的理念,深受尼采和毕加索的影响,但他又少有存在主义的悲观,对个人意志的膨胀性执迷,以及毕加索生硬的拼贴。他较好地融合以上不同理论的长处,形成了自己的诗歌观。比如,他从存在主义那里获得这样的认识:“世上,没有比现实更伟大的事。正是在这种困境中,我们必须将现实当作唯一的天赐来接受。”他的现实就是尼采取消了神性主宰和先在性后的当下存在,并套用尼采的“唯意志论”,提出了自己“唯想象力论”。

史蒂文斯晚年先后获得了美国四个重要的奖项。分别是哈丽特·门罗诗歌奖(1946)、波林根奖(1950)、国家图书奖(1951、1955)和普利策奖(1955)。对于向来不爱出风头的史蒂文斯来说,这些奖项不是令他兴奋,而是令他羞涩。史蒂文斯不喜欢标榜自己,也不喜欢被别人标榜。兰色姆曾给史蒂文斯写过一段评语:“我最爱他的诗,事实上我认为,他的诗之可贵不仅是其品格,而且是其思想。对我来说,他在为建立在崇高之上的世俗文化辩护……”出版商认为兰色姆的评语对推销史蒂文斯的诗集有帮助,希望用这句评语做广告,编辑征求史蒂文斯意见时,被史蒂文斯拒绝。史蒂文斯不喜欢人们对他的诗歌下一劳永逸的结论。

就像绝大多数读者感受到晦涩难懂一样,史蒂文斯作为诗歌语词,还有一个字是属于他的,这个字就是“谜”。

岔路检验一个诗人的才华和诚实。弗罗斯特面对岔路,选择放弃一端,安心于自己想走的一条。弗罗斯特是厚道的。

博尔赫斯则让岔路交叉,以便更具有中国的神秘性,并将它安放在花园里。他在花园里反复踱步,在岔路的交叉处作短暂的停留,若有所思,又心怀忐忑。他为自己同时拥有双方感到不可思议。博尔赫斯是一个把自己置于局限中的诗人。他一生都在和局限作战,就连失明都没有让他停止对镜子不安的联想和恐惧。

而史蒂文斯同时走在保险和诗歌的岔路上(有批评家认为史蒂文斯的纯诗写作是诗歌史上的一条岔路)。他有足够长的双腿,以至于就算他脚踩两只船,也不会让身心分裂。况且,他总是穿着得体,大衣遮住了他岔开的双腿。在他那里,最后没有岔路,有的只是岔开的双腿。他自己承认这一点,这样才符合“最高的虚构”原则。

我不知道怎么看待史蒂文斯这个人。他从毕加索的绘画和中国艺术中获得形象感和想象力,从散步中获得对现实的观察,本来是一个以视觉和听觉创作见长的诗人,却把最高级的创作归结为“抽象”。我能感觉到他暗中在向艾略特看齐,却又缺少艾略特的阅历和知识。其实,他更像是一个徘徊在自己设计的岔路上的诗人。为了不让别人看出破绽,他总是留给别人十三种以上的看法。

史蒂文斯总是满足于自我设计的生活。这让我好奇,他在生活中是否存在过不如意?对于工作来说,我想他一定得心应手,而在爱情和家庭生活上,他却未必如意。尽管他如愿追求到了美丽的意中人。那是一九〇四年,史蒂文斯爱上了家乡雷丁镇美女艾尔西。史蒂文斯把艾尔西当作理想的美和缪斯加以追求,一九〇九年,他们结婚。一度,艾尔西是他诗歌创作的源泉和动力。史蒂文斯在一九

〇

八年至一九

〇

九年写的诗都是献给艾尔西的。这时的艾尔西是史蒂文斯的第一读者,她也支持鼓励史蒂文斯不断探索现代诗歌写作。可是,问题来了,当时的《倾向》杂志刊发了史蒂文斯写给艾尔西生日的六首诗,艾尔西认为史蒂文斯未征得她同意发表这些诗,触犯了个人隐私,背叛了对自己的承诺,是一个虚伪的人。这件事埋下了史蒂文斯婚姻不如意的隐患。除了此事,极有可能还有更为复杂、更为隐秘的家庭矛盾,艾尔西从此对丈夫的诗不再感兴趣,甚至对他发表新作十分恼火。这样的变故让史蒂文斯寄托在艾尔西身上的美丽梦想破灭了。但基于他对自己名分的注重以及艾略特婚姻变故带给他的启示,他一生对此委曲求全。这让我想到,他如此迷恋冥想和虚构,可能正是他逃避不如意的现实采取的无奈之举。史蒂文斯一生从不把朋友带回家,也很少与诗歌界往来。以我的经验来看,这完全有可能是艾尔西为他制定了戒条。在史蒂文斯晚年,诗歌奖项一时间朝他涌来。这或许是艾尔西最不愿看到的。她是怎样恼怒于自己的丈夫在诗歌上如此风光的,我不得而知。但,从史蒂文斯去世后,艾尔西撕毁了和丈夫有关的一切材料来看,艾尔西几乎就是阻拦史蒂文斯这头“牡鹿得得奔跑”的那只“纵身向前,忽右,忽左,毛倒竖”的“火猫”。

但家庭带给史蒂文斯的也并非全然是阻力。他去世后,女儿霍利投身到整理父亲遗著工作之中。她编的史蒂文斯诗选《心灵尽头的棕榈树》是研究史蒂文斯最有价值的诗选。我不知道艾尔西撕毁的材料中是否包括史蒂文斯倾情写给她的诗稿,这种结果印证了某些诗人的宿命:不是现实击碎梦想,而是梦想的破灭击碎了现实。

一个不幸是一首诗。一个不幸加另一个不幸是一场戏剧。一个不幸加另一个不幸加N个不幸,是一家保险公司。

不幸通常作为意外事件来看待,那是对个人而言;不幸是一个必然的事件,那是对人类而言。没有不幸就没有诗人(耶胡达·阿米亥说得更为严重,他说:“倘若没有生活的艰辛,就不会有诗人了。”)同样,没有不幸就没有保险公司。保险是对不幸身心的有条件安抚。从安抚的角度看,宗教是最古老的保险公司。释迦牟尼、上帝都是保险公司的总裁。诗歌倒未必与保险有关,通常诗歌不能给不幸的身心带来安抚,相反,它激起我们内心对不幸的记忆和感受。

史蒂文斯作为保险公司的副总裁,他善于经营人类的不幸。利用他法律方面的特长和德国人理性的血统,他能够帮助公司成功地从人间的不幸中赚取利润。但保险公司总裁的职位并不像史蒂文斯这样每个人都能从容地做到退休。美国“九一一事件”后,有十三家保险公司倒闭。二〇一六年中国天津大爆炸直接导致瑞士再保险公司总裁辞职后自杀。

那个自杀的保险公司总裁是个多么有责任感的总裁呀!他完全可以换一家公司继续总裁生涯。我也好奇,或许他也有诗人的情怀。不是公司亏损让他绝望,而是如此悲惨的事件竟出自人祸让他对这个世界绝望。但在事故发生国,除了那些瞬间被爆炸化为乌有的无辜者以外,没有人肯为此以身殉职。不过,在中国,诗人自杀倒是不稀奇,这类事平常到让普通老百姓听到后如风过耳一样。我不赞同诗人自杀,从佛法讲,杀人或自杀都犯有重罪。但诗人自杀总会有很多自己的理由,像保罗·策兰一样,用死完成他一生最后的写作,有这种想法的自杀诗人定不会在少数。如果可能,我会建议公司开发一款保险,就叫诗人自杀保险。鉴于诗人行为的疯狂性,估计没有哪家保险公司肯做这一高风险生意。

史蒂文斯的确是一个经营的天才。他在保险公司的经营经验,也让他经营词语时驾轻就熟。在众多有成就的中外诗人中,或许只有史蒂文斯配称作诗歌的经营者。

现在,我正开车上班。途中,我突然想到了以上这段话,像可爱的威廉斯一样,赶紧找个地方停车,我在手机上记录下来。你可以想象,史蒂文斯在我脑子里跳来跳去,而我又在高架路上开车,这是怎样的不幸?

武器藏在绿茶里。这是我昨晚和朋友们聚会做文字接龙游戏时即兴说的一句诗。当时,我手里举着朋友用麦苗做成的饮料。麦苗的汁液有冬天的锋利。

这是我第一次喝麦苗的汁液,在我的记忆里,我们都是吃小麦磨成的面粉。这种古老作物犹如诗歌,令人熟悉而又陌生。我被那浓绿的汁液镇住了,那一刻,小麦这个词脱胎换骨。我甚至认为过去从面粉中发明的所有美食都是俗物。我好像被什么东西击中,我喝得很慢,用味觉搜查藏在汁液里的武器。

我无法说得具体。最后,我把杯中的饮料喝光了。我没有吐出武器。

写作是一种历险。诗歌是不能上保险的,与词语的契约是一则免俗约定。诗人需要有一把刀把自己从习惯的生命轨迹以及普通的麦田里割断,经过压榨粉碎,以便成就一杯藏有武器的绿茶。

这把刀通常出于他人之手:一个诗人从另一个诗人的“刀锋”下获得新生。

对于叶芝来说,泰戈尔的《吉檀迦利》是一把“刀”。对于威廉斯来说,艾略特的《荒原》是一把“刀”。对于金斯伯格来说,奥登那高大的身影就是一把“刀”。当一个诗人对另一个诗人表现出无限崇敬的时候,他正痛下决心把自己和偶像一刀两断。但事实上,诗人无法割裂前人的影响。一个诗人对另一个诗人好东西的继承与借鉴,成为诗人写作秘密的一部分。就像一杯绿茶中藏而不露的武器。

史蒂文斯的杯中藏着多种武器,有来自毕加索绘画理念的,有来自中国古典诗歌和绘画的,有来自尼采强力意志的,有来自庞德意象主义主张的,甚至包括浪漫主义情调和隐逸诗人趣味的。长期不发表作品避免了他的作品出现多种武器影响的硬伤。即便如此,来自庞德以及某些批评家的批评还是让他深受干扰,他甚至迎合时事趣味写出了《餐用鸭》《阴沉的外形》和《贝恩旭先生和雕像》等作品。但是实践证明,他并不善于这种投机性的诗歌的创作。对于一个不愿意出风头的诗人来说,这个创作过程是否让史蒂文斯感到过羞愧和耻辱?在饮下混合着利器的红酒后,他是怎样经过最初的创痛,把一把把批评的利箭变成营养的?这些问题着实令人好奇。史蒂文斯与其说他资秉过人,不如说他有一副功能超强的“胃”,加之时间给了他自我修正的空间,他成功地吸收了的不仅是他自己,还包括美国诗歌需要的必要营养。

但我们对他一个人暗中斩断和疗伤的过程一无所知,正如他不温不火的表情没有任何伤痕一样,他把阴暗面都镀了金。罗伯特·勃莱在《华莱士·史蒂文斯和杰基尔博士》一文中无奈地说:“W.史蒂文斯的家庭(中产阶级上层德裔美国人)显示出对阴暗面的可敬忍耐力。我不清楚阴影是如何复归于像W.史蒂文斯那样复杂的人的;对此,我真是一无所知,而在这里所说的只不过是些臆测。”

但我不是通过臆测说出“武器藏在绿茶里”,我确实品味到了冬小麦的锋利。

“诗歌只会显现给天真的人”

这句话出自史蒂文斯《最高虚构笔记》。从生活态度到写作态度,我都很难把史蒂文斯和天真这个词联系起来。除非史蒂文斯把为艺术而艺术看作天真,或者把纯粹的语言游戏看作天真。

《最高虚构笔记》

我更愿意相信史蒂文斯在写作上是一个有想法,且深思熟虑的诗人。尽管他并不擅长诗歌理论。他在写作上不得不给自己做一些理论方向设定,可能都源于他和艾略特生活在同一个时代。他一定深受艾略特《传统与个人才能》《什么是经典》等思想影响。这些在当时权威的论述不能不引起他的思考。艾略特既具有创作才华,又具备理论功底,可以想象,他对同时代的诗人构成了怎样大的阻力。这一阻力迫使想要超越艾略特的诗人必须另辟蹊径。诗人的独立个性和诗歌的独特精神都呼唤史蒂文斯走一条有别于他人的创作之路。实际上,在当时,不仅史蒂文斯这么想,威廉斯也这么想。他们同时把艾略特当作自己创作的参照系,走上了回避,甚至背离艾略特诗歌主张的创作之路。从理论上比较,我们不难发现诗歌只会显现给天真的人是与艾略特强调经典作品来自诗人和社会的成熟恰好相悖的。也许,史蒂文斯不如艾略特的理论缜密,他就这么一说,但是,这暴露了他的创作态度和野心。严格地说,他是一个对写作有态度但没有理论的诗人。

每个诗人都有诗歌写作态度,但不是每个诗人都有自己的理论。人们通常将诗歌创作和诗歌理论对立看待。诗人们想要诋毁理论时就会说:“诗歌是和理论不相关的东西!”而他们想要让自己有别于他人时,又拼命地搜罗理论词条,给自己贴上这样或那样的理论标签。态度相对理论来说,是变化不定的,可疑的,有着强烈的投机性,但理论需要根基,建立它和推翻它都必须花一番功夫。诗歌理论可能无助于一个庸才写出杰作,但可以帮助庸才认识什么是杰作。理论对写作无效只是对天才的诗人而言,对一般人来说,要想提升自己的写作能力和鉴赏能力,读一些诗歌理论是必不可少的。事实上,我们看到绝大多数杰出的诗人,通常也都是优秀的理论家和批评家。当然,我也看到当代太多的诗人滔滔不绝地表白着自己的态度,今天反对这个人,明天反对那个人,有的人甚至反对自己所反对的。一个诗人在浮躁的时代如何沉潜下来,把一种写作态度变成生活方式和作品形式,史蒂文斯堪称典范。

从作品角度来看,没有人能够断言诗歌只会显现给天真的人。我倒更愿意把诗歌分为“轻诗歌”和“重诗歌”。轻诗歌只关乎趣味性,它更像是一个人的灵魂散步,或游戏;而重诗歌关乎社会、政治、历史等重大命题,它更像是一个群体的舞蹈。按照这样的划分,史蒂文斯当属于轻诗歌之列,而艾略特当属于重诗歌之列。回过头来,套用史蒂文斯的思路,我想说轻诗歌显现给单纯的自我观照的人;而重诗歌显现给复杂的自我观照的人。单纯不等于天真。有的批评家把回避政治和战争的史蒂文斯的诗歌归入“纯诗”,也不等于他的诗歌就是天真的。甚至,他也不够率直。在艺术的天真方面,他远不如埃米莉·狄狄金森;在做人的率直方面,他不如庞德。

但是,我多么愿意相信史蒂文斯是一个天真的诗人,这样,我们不仅是同行,也有共同的爱好,就是捉萤火虫。现在是十二月,否则,我真想赤手空拳守在草丛里,和史蒂文斯一起蹑手蹑脚地追逐飞动的光点。我们像两个只顾好奇的孩子。

载于《世界文学》2017年第5期

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

(公众号责编:文娟)

世界多变而恒永 文学孤独却自由

2017

年《世界文学》征订方式

订阅零售

全国各地邮局

银行汇款

户名:社会科学文献出版社

开户行:工行北京北太平庄支行

账号:

0200010019200365434

微店订阅

★

备注

:

请在汇款留言栏注明刊名、订期、数量,并写明收件人姓名、详细地址、邮编、联系方式,或者可以致电我们进行信息登记。

订阅热线

:

010-59366555

征订邮箱

:

[email protected]