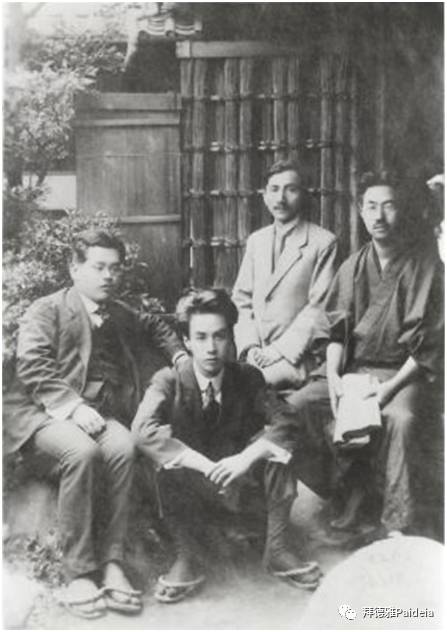

快乐的日子:已成名的芥川和他的同辈人,1919年

马丁·拉弗拉姆

/

文

王立秋

/

译

我们不确定确切的日期,但我们知道,这件事情发生在

1915

年秋天的一个星期四。

那天早上,芥川龙之介极其兴奋,但也很紧张,甚至有点不安。当时他才二十三岁,还是大学生,还没有成为著名作家。他名下只有阿纳托尔·法郎士和

W. B.

叶芝一些短篇作品的译文,和少数他自己原创的故事,这些东西都没有引起世人的注意。简言之,他还没有什么履历。

相形之下,后来,他在那天遇到的人,都是已经成名的自信的知识分子——大多比他大至少一轮。他们彼此熟识,并且在相当一段时间里,每周都会到一个人家里聚会讨论文化和艺术、哲学和政治。加入他们,甚至对一个自信的人来说,也是件吓人的事情,而芥川显然不是那样的人。但这也是一个独一无二的机会——会见那个主持沙龙的人,那一辈中最著名的作家,芥川深深敬佩的人。那个人的名字是夏目漱石。

事实证明,这是一次迷人的经验。芥川后来写到,他深深折服于这位“先生”——他总是这样称呼夏目漱石——以至于他几乎没法放松。这次会面也标志着一段关系的开始,这段在次年随夏目逝世而中断的关系,对芥川来说极具意义。在他的新导师的帮助下,他在一份非常著名的杂志上发表了《鼻子》

(1916)

——夏目很喜欢这篇小说。这使他几乎一夜成名。

尽管他们的友谊只持续了数月之久,但夏目和芥川的生命,覆盖了日本小说史上的一段关键时期。在江户时代

(1603—1868)

暮年,小说这个文类处于一种可怜的状态,它先前的宏伟只剩下了影子。更糟糕的是,用研究日本的学者詹森

(Marius B. Jansen)

的话来说,“(小说)遭到了有品味、有教养的日本人的鄙视”。它的吸引力,直到

1867

年夏目漱石出生的时候,才稍微有所改善,但在接下来的几十年里,在与外部世界的大量接触、和识字率的提高的影响下,情况发生了显著的变化。到芥川自杀的时候,也就是说,在

1927

年,芥川

35

岁的时候——确切地说,也是距今九十年的那个夏天——日本的文学风景已经发生了翻天覆地的变化。没有哪个人可以声称这一革命是自己一个人的功劳,但每个人都发挥了至关重要的作用。

芥川龙之介于

1892

年

3

月

1

日出生于东京,按中国的农历来算,刚好生于龙年龙月龙日。这是一个吉利的开端,但他的童年,和他一生中的大多数时候一样,是艰难的,虽然也并非完全不幸。在他过一岁生日前,他母亲就疯了,于是他被送到舅舅家生活。在一篇深受个人经历启发的短篇小说《点鬼薄》

(1926)

中,他这样描述她:“我母亲是个疯子。我在母亲那里,从没感受过母亲般的慈爱。……她的脸小,身子也小,而且她的脸不知什么原因是灰的,毫无生气。”芥川总是害怕自己也会遭受同样的命运。

尽管体弱多病,但芥川还是满怀好奇并贪婪地阅读。他狼吞虎咽地阅读一切新旧日语小说,特别是《今昔物语集》,这本书收录了出自十一世纪的数百个故事,芥川也经常从中汲取灵感。他也常读中国的经典,特别是《水浒》,或者说,日本人更熟悉的配有歌川国芳和其他十九世纪版画大师绘制的美妙插图的《水浒传》,和《西游记》,后者记录了一位唐朝僧人的取经之旅。

少年时,芥川便开始学习英语,并且后来,也和夏目一样,到东京帝国大学主修英语文学。在夏目年轻时,有日文翻译的外文书很少,故而,要接触西方文学正典,学习一门欧洲语言是必不可少的。但在

20

世纪头十年,在芥川上高中的时候,情况就大不相同了。不过,英语依然重要,而芥川也是通过这门语言,才发现了莫泊桑、斯特林堡、陀思妥耶夫斯基和伏尔泰,以及歌德、尼采和许多古希腊作家。到他与夏目会面的时候,芥川已经被描述为他们那一代人里面读书最多的人了。

夏目的童年是痛苦的。他是一个没人想要的孩子,是八个兄弟姐妹中最小的那个。因为家中拮据,所以他早早就被送寄养了出去。尽管养父母对他很好,但他们的婚姻却多灾多难,所以,在九岁时,夏目又被送回了原来的家庭(一开始他以为自己得和祖父母一起生活了)。早年的颠沛流离和不确定,有助于解释他何以成长为一个多疑、焦虑、有抑郁倾向的人,在后来的生活里,他也完全不能对自己的妻子或孩子表达真实的情感。

夏目那代人跨越了两个世界——也可以说,是跨越两个世界的最后一代人——这一事实反映在他所受的教育之中,后者混合了西洋的、和德川的经典要素。幼时,夏目就开始学习中文,并学会了写汉诗,他的诗安逸而优雅,他的汉语之好,广受同胞、甚至中国知识分子的尊重。相形之下,芥川能读中文,却不能写。再往下的几代人就既不能读,也不能写了。

遇见夏目后的三年,是芥川生活中最快乐也最高产的时光。在这三年里,他写了大约七十篇小说,几乎占到了他全部作品的一半,这些小说也包括他的几篇名著。这一时期芥川最漂亮的作品之一是《地狱变》

(1918)

,写的是一个准备为自己的艺术牺牲一切,甚至人性的画家。

早先,夏目告诫他的门生要“忽视群众”。这位长者说,这是作家维持本心的唯一方式。基本上,芥川遵从了这一建议。比如说,除自杀前写作的少量故事,他(在写作风格上)都回避了私小说,后者是日本独有的一种高度自传性的文类,是在

20

世纪早期发展起来的,在接下来的几十年里也一直影响着日本文坛。芥川发现这种什么都说的故事令人讨厌,这一立场可能使文学界一些更为正统的成员对他反感。他也经常被斥为“书生气”、“太炫技”或强调形式大过内容。一些人甚至说他完全缺乏原创性。

这样的批评也不是完全没有依据:研究已经表明,在芥川的作品中,有三分之一与亚洲或西方已知的文学史料有关。甚至看起来就是一个佛教故事的《蜘蛛的丝》

(1918)

,也和芥川在写这篇小说之前读过的陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》中一则有基督教意味的轶事有关。但对一个好奇心永远得不到满足,又有综合之天才的人来说,这样的借鉴很奇怪吗?

也许,还是研究日本文学的学者,唐纳德·基恩说的最好,他把芥川称作“镶嵌艺术家”,也即,收集不同来源的零碎素材,然后把它们拼到一起,创造出某种富有创意的新鲜之物的艺术家——看起来,芥川也一直热衷且精于此。

芥川生命的最后两年是阴郁的。他饱受失眠、抑郁和死亡念头的折磨。但他对夏目的钦佩依然不减。“每当我想到他,我甚至会因他崇高的愤怒而变得更加压抑;我跟他没法比,”他在

1927

年春天这样写道。不幸的是,他对“先生”的无限钦佩可能进一步放大了他自己的失败感。在后来一部未出版的手稿边上,芥川哀叹自己是悲剧的,“努力大而发现少”。然而日本文学史上没有一个评论,比这更不中肯了。

译自

:Martin Laflame, “Syunosuke Akutagawa:Writing in the shadows of Japan’s literary giants”,

原载

https://www.japantimes.co.jp/culture/2017/08/19/books/book-reviews/ryunosuke-akutagawa-writing-shadows-japans-literary-giants/#.WeAVTIh96Uk

。

拜德雅(Paideia):思的虔诚

○●○●

重庆 原样文化 出品

○●○●

拜德雅Paideia

拜德雅Paideia

长按左侧二维码关注

长按左侧二维码关注

○ 豆瓣小站和小组 ●

http://site.douban.c

om/264305/(拜德雅小站)

http://www.douban.co

m/group/guides/(拜德雅小组)

○●○●

欢迎点击

自定义菜单:“○踪迹●—>○拜德雅●笔记簿”

浏览历史文章