今天是中国第25个“防治碘缺乏病日”,可能很多朋友都不知道吧?

碘的问题近来无论是在民间还是科学界都异常热乎,门诊也常有病人来询问是不是应该采用无碘盐,虽然回答了多次,但是依然挡不住坊间传闻的力量,实在是无奈。

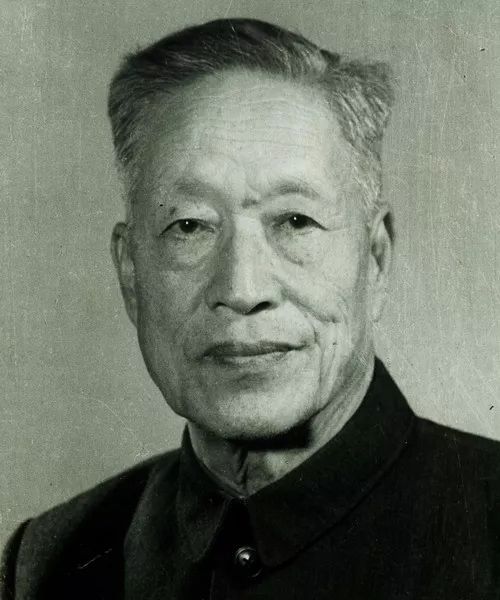

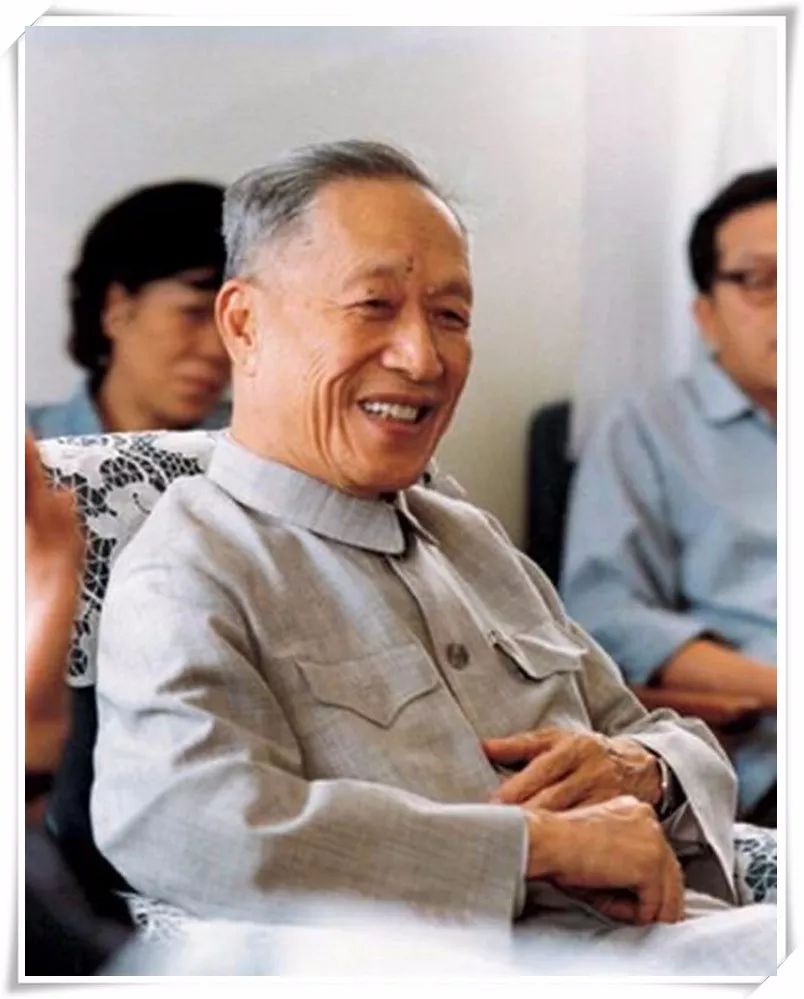

不过恰巧今天又是一年一度的“防治碘缺乏病日”,思绪不由再次被拉回当年那全民缺碘的中国,对于今天碘缺乏病防治工作取得举世瞩目的成就,我们不得不来缅怀这么一位在中国甚至世界医学碘研究方面的先驱——朱宪彝。

朱宪彝教授,他被国际控制碘缺乏病理事会(ICCIDD)主席赫泽称赞为“碘缺乏病(

IDD

)再发现时期的伟大先驱者”,堪称“中国碘缺乏病之父”。他组织基础和临床多学科联合攻关,在承德进行了碘盐防治研究,取得了许多令世界瞩目的科研成果,还为我国的

IDD

防治和研究工作倾力培养了一大批青年学者。在他的推动下,

50

年代初建立了中国第一个专业机构—河北省甲状腺肿防治大队,

1956

年在制定我国第一个内分泌科研规划中便把地方甲状腺肿(地甲病)列为重点,后来“地方甲状腺肿”的防治列入了我国第一个农业发展纲要。

碘缺乏病是世界性疾病,全球有110个国家共

16

亿人生活在缺碘地区,每年因缺碘造成死胎

3

万,新生儿智力和身体发育障碍

12

万,地方性甲状腺肿

5.66

亿,克汀病人

600

万以上,脑功能受损病人高达

3

亿人。

中国曾经是世界上碘缺乏危害最严重的国家之一,原病区人口达4.25亿,约占世界病区人口的

40%

,亚洲病区人口的

60%

。直到现在中国仍有

700

万地方性甲状腺重病人和

19

万克汀病人,

14

岁以下的智力残疾儿童有

539

万人。中国现有智力残疾人

1017

万,其中

80%

以上是因缺碘造成,如不采取防治措施,每年还将有数量相当可观的智残儿出生。

中华人民共和国成立以后,党和国家非常重视提高人民体质,但是由于当时的中国科技、经费等条件受限,尽管在某些省份有过个别报道或小范围的防治,但建国后真正进行大规模调查和防治始于河北省。1950年河北省省长杨秀峰在下乡调研期间发现河北省迁西县的痴傻病人众多,并呈现家族地区集中出现趋势,所以将病人送到当时河北省医疗条件最好的——天津市立总医院进行治疗,并期望能够发现如何防治这种严重危害中国人民体质的疾病的成因和治疗方法,于是揭开了中国大范围研究防治碘缺乏病的序幕。朱宪彝教授在接诊到这样一系列病例后,进行了认真的总结和探索,终于明确问题的关键在于碘的问题,并大胆推断通过人群大范围食盐加碘干预是可以有效预防并消除这种可怕的疾病的。

1959年在朱宪彝的领导下,在承德地区组织了由天津医学院和河北医学院参加的多学科的大规模流行病学调查和临床研究,证实了地克病也是因缺碘而造成的一种地方病,故地甲病和地克病的病因都是碘缺乏,并开始了食盐加碘的防治观察,取得了明显的防治效果,这个研究持续达五年之久。这期间,于

1964

年和

1965

年他又组织了两次学术会议推动了我国北方

14

个省、市、自治区的碘缺乏病研究和防治工作。不幸的是,这一项有望在中国大地上即将全面展开的消除

IDD

的历史性创举却因文化大革命而夭折,成立于

1960

年的“中共中央北方地方病防治领导小组办公室”(北办)也被迫解散。

1973

年北办重新建立,在朱宪彝为领导的碘缺乏病专家咨询组的建议下,开始了在我国北方对碘缺乏病的大规模调查,同时先后在中、重度碘缺乏病区推广了食盐加碘。这个时期的“领军”科学家是朱宪彝教授,以及马泰、卢倜章和于志恒教授。

朱宪彝于1978年在马泰、卢倜章、于志恒陪同下对南方五省(四川、贵州、安徽、云南、广西等五省)的视察标志着碘缺乏病再发现时期的开始。证明了碘缺乏病不仅在我国的北方广泛存在,在南方也有不同程度的流行,有的地方还相当严重,是制约当地经济发展和影响人口素质的重大公共卫生问题;朱宪彝为领导的碘缺乏病专家咨询组向中地办和卫生部建议,在南方病区也要实施食盐加碘防治碘缺乏病。这样在中国的南方开始了大规模的流行病学调查,与此同时于

70

年代在北方开始的大规模实施食盐加碘防治碘缺乏病的国家计划,从

80

年代也扩大到南方。

80

年代中央北办、南办合并为“中共中央地方病领导小组”,碘盐成为解决我国碘缺乏重大公共卫生问题的主要干预措施。此外,在一些严重碘缺乏地区或碘盐不能覆盖的地区还对重点人群(儿童和育龄妇女)采用了口服碘油(服用一次可有效补碘达一年之久)的抢救性防治措施;有的省还采取对新婚妇女在结婚登记时必需口服碘油的办法,以保护下一代的脑发育。但由于受文化大革命“极左”思潮的影响,许多地区在相当一段时期内,也出现了一些违反科学的防治措施,如:为了尽快地降低地甲肿的患病率,求得早日达到考核验收标准,组织几十甚至上百支手术小分队,拉网式的进入病区村屯和患家炕头,开展地甲肿的外科手术治疗,以及在人群中推行大剂量碘长期口服和向甲状腺肿内注射碘酊的错误干预措施。