文:恒大研究院 任泽平 熊柴 闫凯

习近平总书记指出“发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力。

”2017年初以来,一二三四线的约60城先后掀起 “抢人大战”,城市的人才竞争刚刚开始。“21世纪什么最贵?人才!”。

1 城市“抢人”大战:抢人才,抢年轻人口

2017年初以来,武汉、西安、长沙、成都、郑州、济南等先后掀起“抢人”大战。总的来看,本轮城市“抢人”大战主要有如下特点:

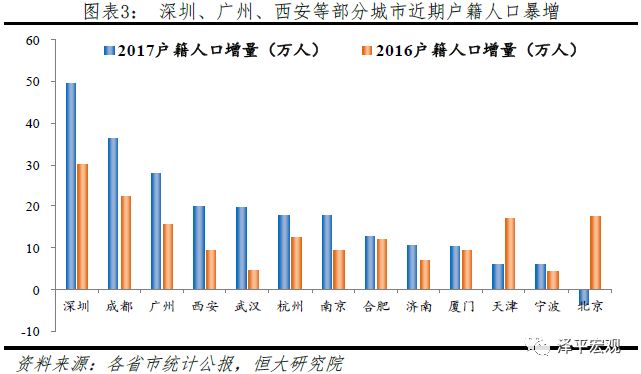

1)抢人区域:一二三四线城市均有涉及,海南等省也参与其中。

本轮城市“抢人”大战已蔓延至东西南北,既有成都、西安、重庆、武汉等二线城市,也有北上广深等一线城市,还有不少三四线城市。2018年海南、四川、江西、山东、吉林、云南等若干省份也先后加入,使得“抢人”竞争更加激烈。

2)“抢人”对象:以青年大学生为主体,包括中专生,是抢人才也是抢年轻人口。

武汉、成都、天津等多数城市以引进高校毕业生为主体,同时高规格引进国际顶尖专家及各行业杰出人才;郑州、沈阳、西安、呼和浩特等不少城市把引进学历型人才的门槛降至中专,并放宽对高级工等专业技能人才的引进。与此前多数城市的高层次人才引进计划相比,本次“抢人”大战范围广、规模大、门槛较低,是抢人才,也是抢年轻人口。

京沪户籍政策放宽仅针对顶尖人才。北京为优秀人才引进开辟“绿色通道”,对科技创新、金融等7类人才加大引进力度,落户标准高(例如,科技创新人才年收入超过平均工资15到20倍),配偶、子女可随迁。上海提出打造“人才高峰”,向13个领域的全球人才给予“量身定制”、“一人一策”的优惠条件,高峰人才及其家属、核心团队成员及其家属可直接办理上海户籍。

3)“抢人”政策:“零门槛落户”及家属随迁、人才公寓、租房购房补贴、创业补贴和优惠贷款等。

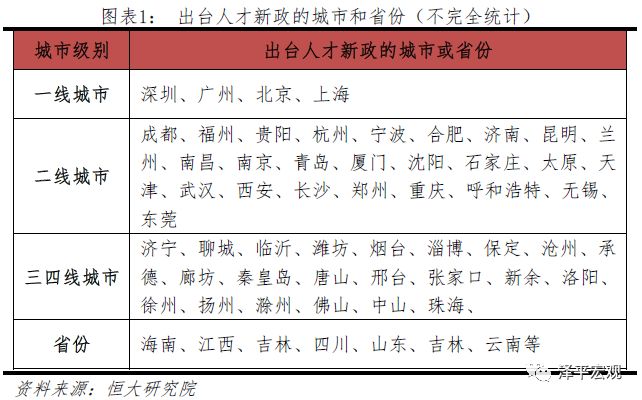

多数二线和三四线城市都对学历型人才完全敞开怀抱,实行“零门槛”落户、“先落户后就业”,家属随迁等。其中,多数城市对学历型人才进行大额补贴或买房打折、提供人才公寓等。针对普通学历型人才力度大的购房补贴一般在1-10万之间,力度大的租房补贴一般在1500-5000元/月之间。比如,武汉承诺大学生八折买房,临空港经开区首批392套大学生安居房以6800元/平方米出售。郑州给予青年人才首次购房一次性补贴,其中博士10万元、硕士5万元、双一流本科生2万元。从对就业创业支持力度来看,部分城市除了对高层次人才有高达百万元至上亿元的支持外,对大学生创业也给予10-100万元之间的免息或贴息贷款。而且,西安、成都等部分城市在短时间不断加码优化引才政策,比如西安从2017年3月至今已八度升级。

4)“抢人”目标:武汉、长沙、西安等多地提出引进百万青年人才计划。

比如,2017年2月,武汉提出实施百万大学生留汉创业工程。2017年6月,长沙提出未来五年吸引储备100万名青年人才到长沙就业创业。2018年1月,西安在前期人才新政基础上,正式实施“百万大学生留西安就业创业5年行动计划”。2018年4月,南京提出实施青年大学生“宁聚计划”,每年吸纳20万以上大学生在宁就业创业。2018年5月,海南省出台《百万人才进海南行动计划》,提出到2020年吸引各类人才20万人左右,到2025年实现百万人才进海南目标。

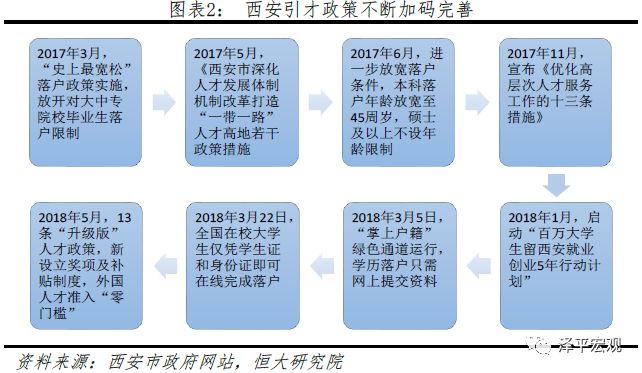

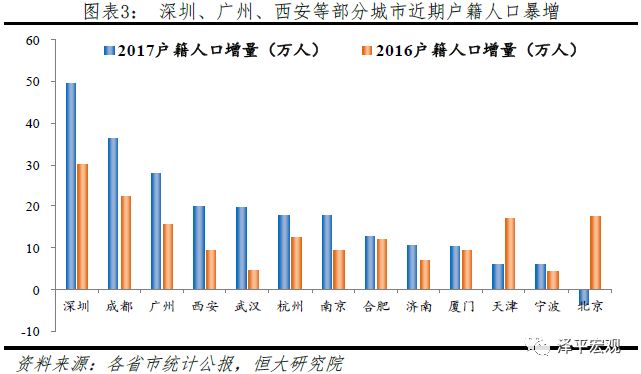

5)“抢人”效果:深圳、西安、成都、武汉等城市新落户人数暴增。

深圳市2017年常住户籍人口增量49.7万,较2016年增长65.7%。西安放宽高校毕业生落户政策后,2017年新落户24万人,同比增长330%;2018年政策进一步调整为大中专以上毕业生只凭身份证和毕业证办理落户,一季度已迁入户籍人口24.49万。成都市从2017年7月发布人才新政后,至2018年5月中旬累计落户已超过18.7万人。武汉2017年新落户大学毕业生14.2万人,是前一年的约6倍;2018年一季度又新增落户大学毕业生3.9万人。特别是2018年5月天津启动“海河英才”行动计划后,不到24小时就有30万人登陆并下载“天津公安”APP办理落户申请,掀起一波“抢人”高潮。

2 为什么城市“抢人”:少子化老龄化、人才竞争、高质量发展、土地财政、京沪控人

城市为什么“抢人”:1

)中国少子化问题凸显,年轻人口断崖式下跌,00后比80后少约8200万。

人口老龄化速度和规模前所未有,未富先老已成事实。

2)由于人口老化、年轻人口

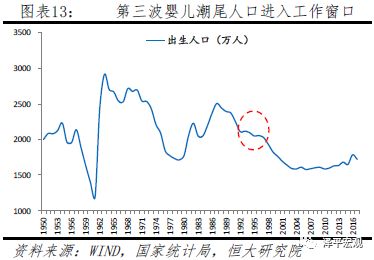

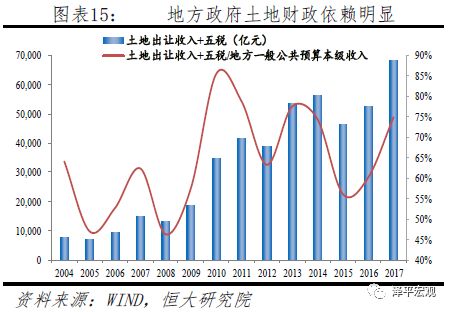

断崖式下跌等原因,近年中国人口流动明显放缓,部分二线城市和三四线城市面临人口向发达的大都市圈外流。3)经济转向高质量发展,人才是创新驱动根基,但人才供需“僧多粥少”。2015年中国25岁及以上人均受教育年限仅为7.6年,远低于美英德法日韩人均12年以上的水平。4)第三波婴儿潮尾端人口进入工作窗口和京沪控人,“抢人”机遇期到来。中国第三轮婴儿潮的峰值在1987年、出生人口超过2500万,到1997年出生人口仍在2000万以上,之后则快速下滑至1600万左右。5)房地产周期长期看人口、中期看土地、短期看金融,人口流入增加地产需求、支撑土地财政。仅土地出让金和相关五税合计就相当于地方政府一般公共预算本级收入的6-7成。地方政府是房地产盛宴的最大获益者,所得占房价的约6成。

2.1 人口少子化和老龄化严峻,年轻人口断崖式下跌

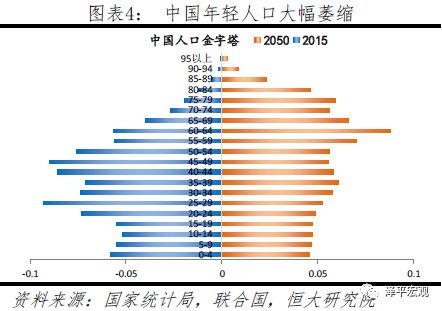

中国少子化问题凸显,年轻人口断崖式下跌,00后比80后

少约7200

万。

由于生育政策未能及时调整、经济社会发展导致生育观念变化等原因,中国总和生育率大幅下滑至超低水平。根据国家统计局数据,2010年中国总和生育率为1.18,2015年为1.05,考虑到低龄人口漏登问题,当前总和生育率实际在1.4-1.6左右,不仅远低于2.1的人口世代更替水平,也低于全球平均水平的2.45和高收入经济体的1.67。2011、2013年中国15-64岁劳动年龄人口比例、绝对数量先后开始下降,刘易斯拐点已过,表明人口红利渐行渐远。而根据2010年人口普查资料,80后、90后、00后人口分别为2.19亿、1.88亿、1.47亿,90后比80后少了约3100万,00后再少约4100万。在未来10-20年左右,我们将看到年轻人口大幅萎缩给经济社会发展带来的巨大难题。

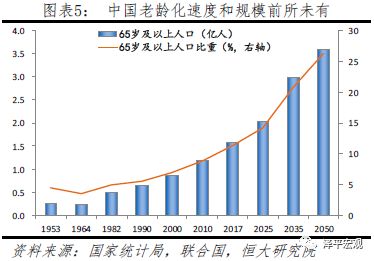

中国人口老龄化速度和规模前所未有,未富先老已成事实。

一般认为,65岁及以上老年人口比例在7%以上为老龄化社会,14%以上为深度老龄化,20%以上为超级老龄化。从老龄化过渡到深度老龄化,法国用了126年、英国46年、德国40年、日本25年(1970-1994年);从深度老龄化到超级老龄化,德国用了36年(1972-2008年),日本用了21年(1995-2006年)。新中国成立以来经历了三次人口出生高峰(1950-1958年、1962-1973年、1982-1991年),遵从人口发展的惯性规律,六十多年后必然形成三次人口老龄化冲击波。中国2001年进入老龄化社会,联合国《世界人口展望(2017修订版)》预计中国将用24年、即于2025年前后进入深度老龄化社会,再9年后即2034年前后进入超级老龄化社会,2050年达26.3%,到2060年后逐渐稳定在30%左右的水平,老龄化速度前所未有。并且,由于人口基数大,中国老年人口规模也是前所未有。2017年65岁以上老年人口已达1.6亿,预计到2050达3.6亿,届时每4个人就有1个65岁以上的老人。

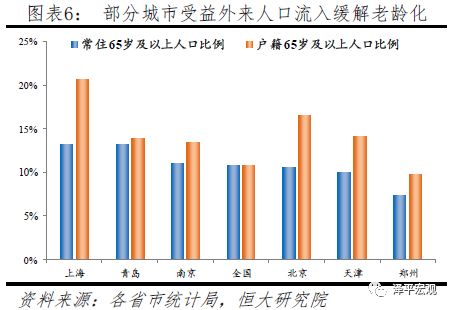

在此背景下,多数城市均同样面临着年轻人口大幅萎缩、人口快速老化问题,但也有部分城市受益外来年轻人口大量涌入,老龄化程度一定缓解、人口依然较为年轻。

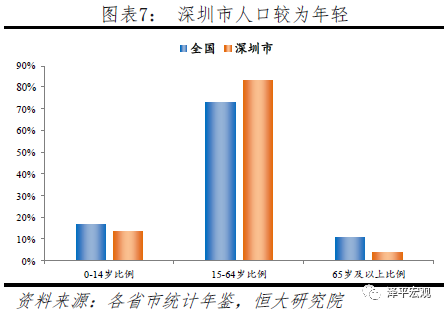

2016年上海、北京户籍人口中65岁及以上人口比例分别为20.6%、16.4%,远超全国的10.8%,但因之前大量外来年轻人口流入,常住人口中65岁及以上人口比例分别降至13.2%、10.6%。而在深圳,根据2015年1%人口抽样调查数据,0-14岁人口占常住人口比例为13.4%,较2010年上升3.5个百分点;15-64岁人口、65岁及以上占比分别为83.23%、3.37%,分别较2010年下降5.1、1.6个百分点。深圳市人口结构虽有所老化,但其劳动年龄人口比例高出全国10.3个百分点,老年人口比重非常低。

2.2 人口流动明显放缓,人口集聚大幅分化

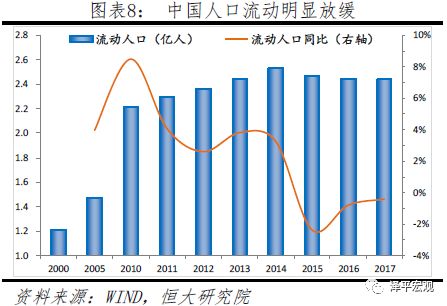

由于人口老化、年轻人口断崖式下跌等原因,近几年中国人口流动明显放缓。

2001-2005年、2006-2010年,中国流动人口总量同比年均增长分别为4.0%、8.5%,到2015-2017年则转为负增长,2017年流动人口总量降至2.44亿,较峰值2014年下降900万。在外出农民工方面,虽然其总量仍在上升,但增速已由2009-2011年的3%以上降至2014年以来的1.5%以下,特别是2015-2016年更是低于0.5%。并且,2009-2017年省外外出农民工占比从51.2%降至45.3%,基本持续下滑,表明农民工更偏好在省内流动。

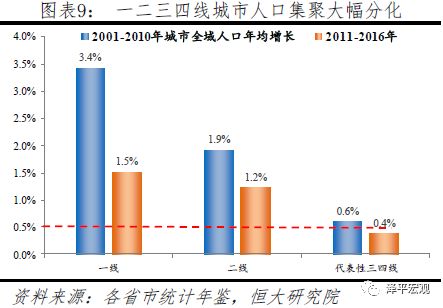

在人口流动放缓背景下,

中国一二三四线城市人口集聚大幅分化,部分二线城市和三四线城市面临人口外流。

2001-2010年,一线、二线、代表性三四线城市全域常住人口年均增速分别3.4%、1.9%、0.6%;到2011-2016年则分别降至1.5%、1.2%、0.4%。代表性三四线城市常住人口增速已低于当前0.5%左右的全国人口自然增长率,这意味着其人口开始外流。并且,在二线城市内部,也有不少城市人口开始净迁出。比如沈阳2016年人口仅比2015年多2000人,哈尔滨2017年常住人口较2015年减少5万,乌鲁木齐2016年人口较2015年减少3万,天津2017年人口较2016年减少5万。

2.3 经济转向高质量发展,人才是创新驱动根基

中国经济已从高速增长阶段进入高质量发展阶段,迫切需要从要素驱动转换到人才支撑的创新驱动。

在高质量发展阶段,中央政府对地方政府的考核不再简单以GDP论英雄,而是浙江提倡的“以亩均论英雄”等。在之前的人口红利时代,地方政府具有明显的亲资本偏好,通过土地税收优惠开展招商引资竞争,做大GDP;在当前及未来人口红利消逝时代,随着土地和税收优惠竞争日趋规范化、同质化,地方政府要想实现经济高质量发展,必须从要素驱动转向创新驱动,必须依赖人才,争取人才红利。习近平总书记指出“发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力。”

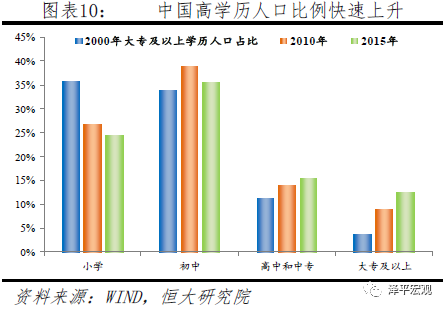

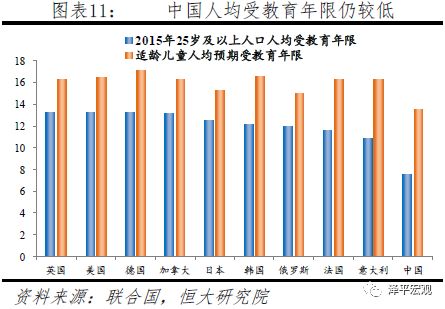

全国高学历人才比例虽快速上升,但人才供需仍是“僧多粥少”。

1990-2015年,中国高中及以上学历人口占比从9.5%快速升至27.8%,其中大专及以上人口占总人口比重从1.4%升至12.4%。但是,与发达国家相比,中国人均受教育年限仍有较大提升空间。根据联合国《人类发展报告2016》,2015年中国25岁及以上人均受教育年限仅为7.6年,远低于美英德法日韩人均12年以上的水平。从适龄儿童人均预期受教育年限看,中国为13.5年,仍然明显低于发达经济体人均15年以上的水平。

城市之间高学历人才比例差异明显。

2015年北京市大专及以上学历人口占6岁以上人口比例超过40%,西安、南京、厦门等超过30%,杭州、上海、郑州、广州、长沙、天津、深圳等等在20%之间,石家庄、宁波则低于20%。对于人才比例较低的城市,要想实现经济高质量发展,人才争夺不可避免。

2.4 第三轮婴儿潮尾端人口进入工作窗口和京沪控人,“抢人”机遇期到来

除十九大要求推进高质量发展外,第三波婴儿潮尾端人口进入工作窗口,人才争夺机遇期到来。

中国第三轮婴儿潮的峰值在1987年、出生人口超过2500万,到1997年出生人口仍在2000万以上,之后则快速下滑至2003-2010年的1600万左右。在2016年初推行全面放开二孩后,2016年出生人口回升至1786万、较上年增加191万人,但2017年出生人口较2016年减少63万人,表明第四轮婴儿潮很弱。一般而言,人口在19岁高中(中职)毕业、23岁本科毕业,加上工作前几年多未安家定居,当前至2023年前后将仍处于第三波婴儿潮尾端人口进入工作的“抢人”时间窗口。

从毕业生情况看,2004-2017年,全国普通高校毕业生数从239万快速增至795万,预计2018年将达820万,之后将在800万以上的高位持续一段时间。研究生毕业人数从2004年的15万快速增至2017年的57.8万,后续将逐渐突破60万、甚至接近70万。此外,2017年还有48.1万各类留学回国人员,以及500多万高中未升学毕业生和中职毕业生。多数城市均不愿错失从这难得的人才盛宴中分一杯羹的历史机遇。

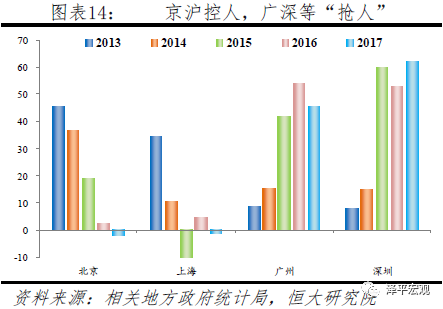

并且,京沪近几年大力控制人口、广深大力承接人口外溢,引起其他城市效仿,这使得城市人才争夺战在近两年爆发。

北京、上海自2013年左右开始大力控制人口,常住人口增量在2014开始明显下滑,2017年双双出现负增长,常住人口分别为2171、2418万人。北京市要求到2020年及之后将常住人口控制在2300万人以内,上海市要求到2035年常住人口控制在2500万人左右,人口增量空间较小,特别是上海仅余82万人。

广州、深圳在2011-2013年常住人口年增量不到10万,2014年双双跃至15万左右的规模,2015-2017年,广州、深圳常住人口增量更是高达40-60万人。2017年广州、深圳常住人口分别达1450万、1253万。《广州市城市总体规划(2017-2035年)》要求将2035年常住人口控制在2000万左右,人口增量空间巨大。当然,近期广深常住人口大幅增长的原因不只是京沪控人,但很可能是其中重要原因。

2.5 房地产周期长期看人口,人口流入增加地产需求支撑土地财政

地方政府对土地财政依赖很深,是房地产发展的最大获益者。

根据我们在《房地产周期》(任泽平、夏磊、熊柴,人民出版社,2017)的研究,地方政府从房地产行业获益巨大,除高额土地出让金外,还有房产税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税等多个税种,以及利用土地融资等。根据测算,仅土地出让金和上述五税合计就相当于地方政府一般公共预算本级收入的6-7成。地方政府是房地产盛宴的最大获益者,所得占房价的约6成。中央正稳妥推进房地产税立法,在中短期地方政府仍将继续对土地财政的巨大依赖。

我们在《房地产周期》一书中提出了业内广为流传的分析框架:房地产周期长期看人口、中期看土地、短期看金融,人口流入可增加房地产需求。

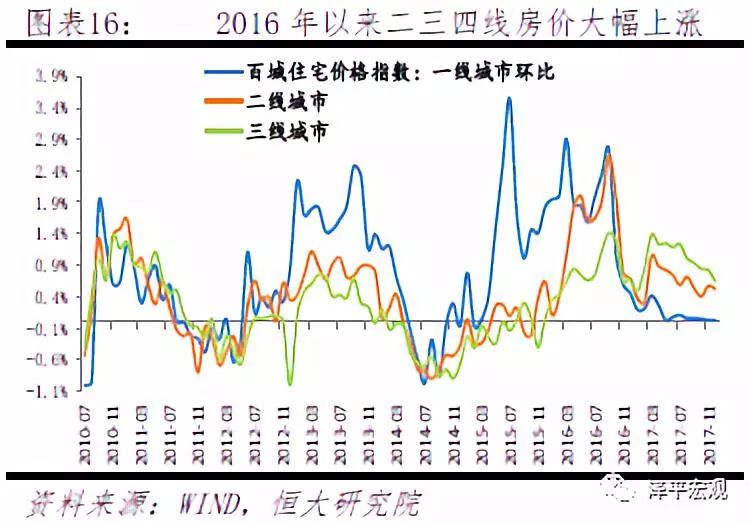

在去库存政策刺激下,2016年以来部分人口外流的二线和三四线城市房价也开始暴涨。根据WIND统计,百城房价中的二、三线城市住宅均价分别从2015底的9984元/平方米、6740元/平方米上涨到2017年底的12684元/平方米、8335元/平方米,年均涨幅分别为12.7%、11.2%。从人口和收入看,部分城市的房价可能存在上涨过快、缺乏支撑的风险,亟需人口流入支撑。

3 人才竞争的战略意义:确立大都市圈战略、城市改善公共服务、土地财政

城市“抢人”大战是存量博弈,但非零和博弈。人才竞争的战略意义:确立大都市圈战略、城市改善公共服务、土地财政。1)城市“抢人”大战符合长期人口向大都市圈和区域中心城市流入的一般规律,提升效率助力创新、推进服务业发展。大都市圈战略,中国人口体量将产生至少10个以上千万级城市,杭州、成都等新一线城市正在崛起。2)居民用脚投票,城市面临发展产业和改善公共服务留住人才的长远任务。虽然城市“抢人”是针对存量,但在“抢人”过程中面临提升就业机会和公共服务的长远任务,这也有利于提升整个社会福祉。3)3月国务院机构改革取消计生机构,全面放开生育或已不远。在立竿见影的存量“抢人”大战之后,未来或将出现城市竞相鼓励“造人”,着眼于增量。此外,“抢人”一定程度削弱房地产调控效果。部分城市对新入户人员无缴纳社保的要求,导致部分投机需求通过入户方式达到购房目的,短期加剧房地产市场供需矛盾,推高房价。

3.1 确立大都市圈战略,新千万级城市正在崛起

从国际经验看,人口向大城市和大都市圈集聚是人口迁移的一般规律,特别是在城市化中后期。

根据联合国世界城市化报告,1980-2015年全球1000万人以上城市个数从5个增至29个,人口占全球人口比重从1.9%升至6.4%,上升4.5个百分点,在各类规模城市中提高幅度更大。并且,到2030年,1000万人以上城市的个数有望增至41个,人口占比将进一步上升8.7%,上升2.2个点,上升幅度也将继续位居各类规模城市之首。

此外,在美国,1950-2010年,500万人以上的都会区人口占全国人口比重从12.2%增至24.6%,特别是在1970-2010年,500万人以上都会区人口比重增加9.4个百分点。在日本,人口长期向东京、大阪、名古屋三大都市圈集聚。1884-1973年,东京圈人口占比从10.8%增至23.9%,大阪圈人口占比从10.5%增至15.0%,名古屋圈人口占比从8.3%增至8.4%;之后,日本人口迁移从向“三极”集中转为向“一极”集中,2014年东京圈人口占比达28.3%。在韩国,首尔圈人口占比从1955年的18.3%增至2015年的49.1%。