经公众号

“彰考局"(微信ID:R-history)授

权转载。

探讨历史上的货币问题,令人爱恨交织、如痴如醉。

一方面,货币作为流动性很高的商品、资产,其流通状况可以很好地反映出社会经济发展的诸多面相。布罗代尔曾说:“谈到货币,我们就登上了高级的层次……无论何地,货币莫不介入全部经济关系和社会关系。”

[1]

另一方面,在货币史分析中总是充满了不少的误解和错误。凯瑟琳·伊格尔顿等认为,以货币为写作对象极容易误入禁区。

[2]

中国货币史蕴含丰富的内容,既存在着如彭信威所论的较为稳定的一面,即小额铜钱作为中国货币史的底色,重量、形制不仅长期较为稳定,流通时间维持近两千年;

[3]

也存在着不为人所熟知的富有变化的一面,即大额交易手段经历四次明显的更迭:从发轫于战国、贯穿秦汉的“黄金时代”,过渡到秦汉至隋唐时期的“布帛时代”,继而转变为宋代至明前期的“纸钞时代”,最后以明中叶以降、流通近500年的“白银时代”为收尾。

每一次大额货币时代交替的背后,俱与当时的市场经济发展、货币财政制度变迁、政治局势变动等因素息息相关。某些转变,甚至是惊心动魄的。

“白银时代”即是此种典型。

“白银时代”为何会最终奠定于明代前中期?一直以来是个万众瞩目的焦点问题,不仅国内外学者对其有深入的研究

[4]

,某些网络论坛相关的争议也非常热闹。可惜的是,学界内外对此问题却充满了不少的误解,总结起来,不外乎以下几点:

(1)商品经济的发展是“白银时代”形成的主因,尤其是中国手工业品大量出口导致海外银大量内流,加速了这一过程的形成。

(2)明初国家发行的宝钞由于不兑换纸币,发行制度方面存在严重缺陷,导致急速贬值,加上铜钱铸量稀少,故白银逐渐替代它们,形成“白银时代”。

(3)明代历时漫长的赋役财政改革都朝着折银化的方向发展,结果贡赋体制嵌入白银的运作,形成白银财政。

(4)宋代以来就存在白银货币化的强劲趋势,历经金、元时期的发展,明代确立了这种趋势。

(5)海外白银大量流入中国。

不可否认,这些答案有不少合理之处,但许多解释似是而非,并没有切中要害。

“白银时代”的主角是贵金属称量银,它是形制不一的称量货币

[5]

。在币制发展史上,称量货币实际落后于铸币。

这是因为:称量银在每次交易过程中需要辨认成色和重量,形态多元,故民间交易时需多自备秆称,非常费事,极大提高了交易成本。

称量银与作为普通商品银的界限没有脱离,所以在诸多场合中表现很像实物,对更高层次货币信用的发展有迟滞作用。此外。称量银还存在价值尺度功能容易失衡、混乱,导致价格表现失灵等特点。

[6]

形形色色的称量银

综合而言,称量白银是一种具有原始特征的实物货币。

而称量银逐步崛起的现实,实际背离了中国货币思想史的主流。

中国人一直以来主要信奉“货币国定论”

(即先王造币说)

,认为君主掌握货币权柄不但昭示着国家的权威,背后还存在着利权

(认识到铸币税于财政的益处)

。

但称量银自下而上崛起于民间,货币的主导权实际操纵在中间势力阶层手中,国家没有很大能力干涉此种货币。这种状况曾在嘉万时期引起了政府上层激烈的讨论。

再者,称量银的崛起不是由商业经济发展促动,而或许是贡赋体制及政府官员欲求的结果。

[7]

万志英指出,海外白银大量流入中国

(1570年代)

前,中国社会就存在着明显的白银时代转向。

[8]

史载,中国的“白银时代”开启于明代正统、景泰之际,显著于成化、弘治时期,奠定于嘉靖、万历时期。“白银时代”启动的正统、景泰之际,是不是商品经济迅速发展的时期呢?

明朝疆域

恰恰相反,此一时期是实物经济体制逐步解体、商业经济历经困顿处于低谷发展的时期。

刘光临在其最新的论著中罗陈物价、工资、长途贸易、水运体系等资料表明,直到16世纪,明代社会依然是个实物经济色彩浓厚、市场零碎化严重、商业经济规模十分有限的社会体。

[9]

在这样的社会经济环境中,竟稳步崛起了一种比铜钱更加贵重的称量贵金属,对平民百姓而言显得过分贵重了

[10]

。

可见,一种较为原始落后的称量形态银,自下而上逐步崛起,其主导权主要操纵在民间势力手中;一种背离了中国货币思想主流、与政府的货币政策存在冲突、与当时社会经济发展程度并非暗合的货币崛起,显得颇不寻常。

缘何明代会出现愈演愈烈货币白银化现象,且一发不可收拾呢?

原因非常复杂,直接原因可归结为明初奠定的经济制度与货币体制,背后原因需追溯至元明变革。

金元的入侵严重冲击着宋代繁荣的商业经济,解构着商业运转的内在机制,尤其以蒙元的入主中原为显著。

蒙古入侵造成了北方人口的严重锐减,北方经济从而陷入长期的萧条,导致南北经济出现严重的失衡。

更重要的是,明初政府对蒙元国家动员体制与诸多经济制度的承继、变革,加速催生了洪武型经济体制的诞生。而明初洪武

型经济体制

的确立及其崩塌方式,应该说是理解“白银时代”为何会最终形成于明代的关键钥匙。

蒙元国家的统治疆域极其广阔,其对商业、宗教采取包容政策,政府强力推行单一纸币制度,初期以银或绢为本确立信用,财政的货币化率很高。

蒙古贵族拥有特许商人“斡脱”阶层为其聚敛金银财货,并跨洲际经营商业。从表面上看,蒙元帝国似乎确如杉山正明所论的那样,是个奉行重商主义空前活跃的海陆帝国。

[11]

但庞大帝国内部却存在着一组矛盾:与广阔统治疆域区域相伴的,是一个及其缺乏整合的多元经济系统。

在帝国内部,游牧经济、商业经济和农业经济等多种方式并存,南北经济失衡的问题突出,水运交通系统大大萎缩,财政的征收越来越受纸币贬值的破坏,加之游牧民族独有的经济方式大量存在等问题暗示着蒙元帝国的经济基础不仅不够坚实,且存在很大的脆弱性。

因此,具有中古特点的军屯制度、官田制度盛行,经济格局的失衡导致江南成为长期的重赋区,单一纸币走向不兑换、贬值加快使得国家财政日趋实物化,粗俗的统治管理方式使得元代国家治理能力后期不断下降。

[12]

元明之际崛起的朱明王朝不可避免地深受蒙元制度的影响,然朱元璋一直锐意革新蒙元的许多做法,在这一正一反、一张一弛的举措之下,加上洪武一朝政局发生多次演变,使得元明之际发生了影响深远的历史变革。

[13]

变革的标志是,朱元璋立国的一系列社会经济政策被不少学者归之为为“洪武型经济制度”。黄仁宇强调,此种经济体制的特点是保守且难以适应经济的变化,组织技术不发达,赋役税收多元、混乱。统治者试图建立一个庞大的农村社会。

[14]

明代《皇都积胜图》局部

刘光临直斥此种经济体制实质就是国家利用专制手段

(如里甲户籍制度)

严格管控土地和民众与社会秩序,防止社会流动,实施全面性的实物劳役型财政取代货币化税收,利用不兑换纸币管制价格,利用官田政策、强制迁移政策及重赋政策等打击富民商人阶层,严禁海上贸易,压制商业市场,使得社会全面倒退至实物化阶段,力图重塑一个平均主义的自给自足的小农经济社会图景。

[15]

万志英虽不同意此种较为激烈的定型,但也认为明初统治者十分反感商人、市场,其一系列政策导致市场发展陷入低谷。

[16]

刘志伟也指出,明初的经济统制带有“画地为牢”的色彩。

[17]

洪武型经济体制几乎没有商业市场发展的空间,换言之,也就没有正常货币发展的空间。但洪武朝却强力推行了单一的不兑换宝钞制度,且维持时间长达半个世纪以上。

这又作何理解?

檀上宽认为,宝钞是具有强烈政治色彩的经济措施,意在将南人政权快速推广至全国的举措之一

[18]

。不仅如此,明初奠基的货币体制呈现出的是一种强力的货币秩序,而非制度,表现在:

第一,强力执行单一的不兑换纸币制度,几乎只执行财政上的支付功能,甚少回流渠道,与社会经济发展脱节。

第二,全面禁止民间铜钱、金银的流通,力图压制地域的流动性。

第三,官方利用宝钞和实物劳役型财政运作模式管控价格。

朱元璋奠基的货币秩序与“反市场”的经济制度一道严重挤压了商业市场的成长空间,冲击着货币的信用体系。

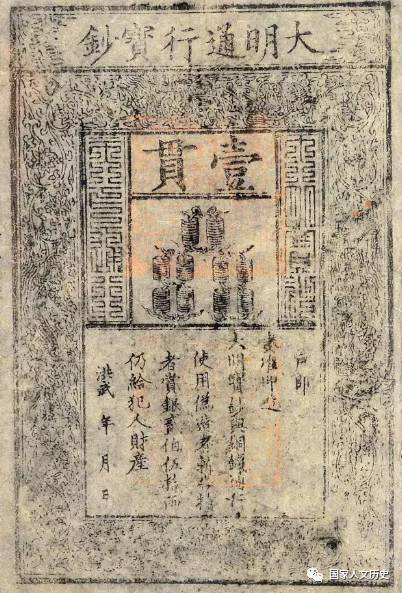

大明宝钞

若非国家财政建立在全面性的实物劳役基础上,货币流动性被极大压制,滥发宝钞制度将很快陷国民经济于崩溃的危机之中。

尽管如此,洪武的经济货币体制造成了长期的影响:

一是商业市场历经打击,极度萎缩,恢复进程十分缓慢;

二是中国历代运转较为良好的国家两种铸币——铜钱、纸钞俱遭到了颠覆性的打击,明代长期显现有效货币不足、通货严重紧缩的情形。

货币转型势必要发生,否则只会在紧缩与危机中循环。原因在于:

其一,实物劳役型财政建立在高额的成本代价之上,随着社会经济发展必然会走向崩解,代之以货币化的方式;

其二,洪武型经济体制建立在国家强有力的控制和高强度的动员之上,后世政府难有此能力,故控制的松弛会带来商业经济的生存空间。

但为何最终崛起的会是白银?

这是政府与民间经过曲折选择的产物,甚至可以说成了最后唯一的选择。

对朝廷来说,初期还是着力坚持挽救宝钞,开展了好几次规模浩大的救钞运动,但因宝钞的受领性极低、贬值迅速而逐步失败。

其后,底层官员由于切身利益的损失悄然进行着折银的手法,自身不仅寻求利益的甜头,且越来越成为默认的做法。

后来,在更大范围内,政府的中上层也开始认识到变通折银的做法不仅更为有效,且更容易缓和因明初实物体制高额成本带来的紧张感。

这背后折射出明初经济体制的长远问题,以及无效纸钞嵌入财政领域必然会出现的某种结果,也彰显了明初国家未能提供有效货币的极大缺陷。

而政府财政领域折银改革的过程繁杂、漫长,其过程逐步体现了明初体制的缓慢崩塌、变异。

民间社会的选择更为曲折。基层社会先是在铜钱禁令中恢复行用铜钱,结果迫使政府放开钱禁。然明政府在第一个世纪里,有半个世纪禁止铜钱交易,另半个世纪没有铸造1枚铜钱,使得主要依赖唐宋旧钱的民间市场交易很快出现货币不足的问题。

明初铜钱

民间只好自发通过私铸、析分好钱来弥补货币的不足,导致挑私铸之风交错而起,最后私铸泛滥成灾,无法收拾,私钱的价值最低竟跌至6000文值银1两。

良劣币竞择的游戏,其最后结果是当劣币驱逐良币

(私钱驱逐好钱)

达到一定临界点,结果可能是另一种良币开始驱逐劣币

(白银替代铜钱)

。

白银于是成为最后的选择,也是唯一的选择。

[19]

当然,白银尽管崛起于晚唐,显著于两宋,盛极于金元一时,落地于明前中前,若将此演进过程理解为线性发展结果,是有问题的。

白银在明前期自下而上的历程表明,当制度上层未能提供一种有效货币时,民间会存在自发解决交易机制的能力。

然而,应随时随刻注意的是,货币史上运转颇有成效的两种国家铸币何以会陷入一败涂地的境地,即纸币时代为何会在明前期急速消亡;铜钱经济为何会难以振作;演化的背后不仅有货币体制上的直因,更有体制变迁的深远背景。

参考文献:

[1]费尔南·布罗代尔:《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》第1卷,北京:三联书店,2002年,第515页。

[2]参见凯瑟琳·伊格尔顿等:《钱的历史》,北京:中央编译出版社,2011年,第12页。

[3]彭信威:《中国货币史》,上海:上海人民出版社,2015年,第9页。

[4]参见拙文《明代货币白银化与银钱并行格局的形成》,清华大学历史系博士学位论文,2016年。

[5]明清政府为何不铸造银币,而放任多元形态的称量银自由流通,是引起学者疑惑的“白银之谜”。

[6]参见戴建兵:《白银与近代中国经济(1890—1935)》,复旦大学出版社,2005年,第141页。

[7]刘志伟、胡铁球、丁亮等人俱有相关分析。

[8]参见Richard von Glahn, Fountain of Fortune:Money and Monetary Policy in China (1000-1700), Unversity of California Press, 1996.

[9]参见William Guanglin Liu, The Chinese Market Economy, 1000–1500, State University of New York Press, 2015.

[10]“对一条鞭法折银持批评态度的不少官员表达了此类看法,典型的是曾担任户部尚书等职的葛守礼。”

[11]参见杉山正明:《蒙古帝国的兴亡》,社会科学文献出版社,2015年。

[12]此处参考了李治安关于南北经济问题、刘光临关于经济衰退、市场缺乏整合问题、李寿元关于财税和国家治理问题的分析。

[13]参见李新峰:《论元明之间的变革》,《古代文明》2010年第4期。

[14]参见黄仁宇:《十六世纪明代中国的财政与税收》,三联书店,2001年。

[15]参见William Guanglin Liu, The Chinese Market Economy, 1000–1500, State University of New York Press, 2015.

[16]参见Richard von Glahn,The Economic History of China, Cambridge Unversity Press, 2016.

[17]参见刘志伟:《在国家与社会之间——明清广东地区里甲赋役制度与乡村社会》,中国人民大学出版社,2010年。

[18]参见檀上宽:《明王朝初期的通货政策》,《东洋史研究》1980年第39卷第3期。

[19]关于这个过程,有兴趣可参见笔者《明代货币白银化与银钱并行格局的形成》,清华大学历史系博士学位论文,2016年。

侯亮平唱了三次的《智斗》背后有哪些真实历史:胡传魁、阿庆嫂有没有原型?刁德一到底姓蒋还是姓汪?

《人民的名义》开播以来,侯亮平唱了三次《沙家浜·智斗》,阿庆嫂到底怎么不寻常?刁德一到底姓蒋还是姓汪?

△

点击图片进入文章

△点击图片,查看所有往期杂志