在演艺圈,夫妻双方从艺且盛名者不足为奇,但在梨园行,自建国前的二、三十年代就开始从艺,并在戏曲舞台上活跃长达半个多世纪,且夫妻双双并驾齐驱,享誉中外的老艺术家,梨园伉俪并不多见。李和曾、李忆兰就是其中一对。

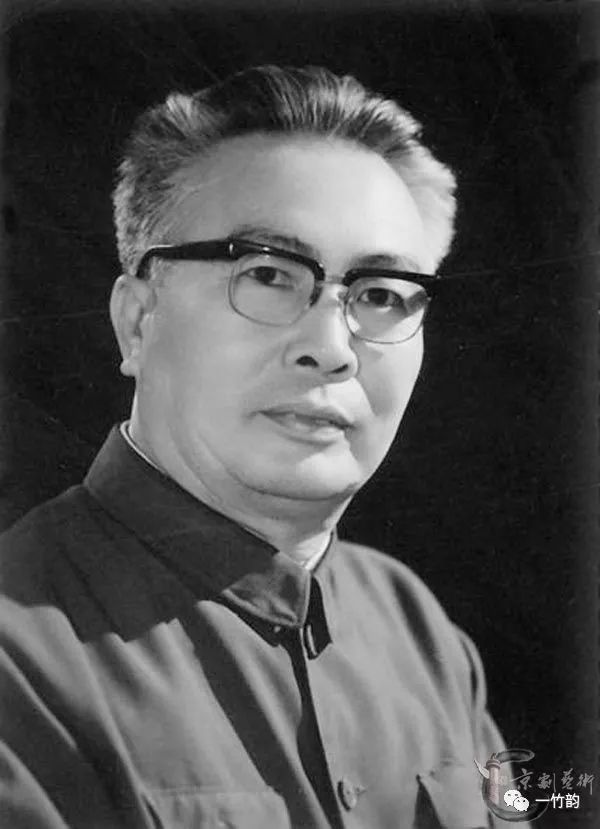

李和曾(1921--2001)九岁考入中华戏曲专科学校,一九三九年出科不久,深得四大须生高庆奎器重并收为弟子。李和曾早年参革命,一九四五年到晋冀鲁豫根据地,参加了所属民主剧社。建国初,任新成立的中华戏曲改进局京剧实验一团副团长,一九五五年中国京剧院成立后,先后任二团团长,副院长等职。长期与梅兰芳、李少春、袁世海等合作演出并多次出访日本及欧州各地。在中共七届二中全会期间,先后多次到西柏坡为中央领导演出,广受好评。一九四九年他光荣出席了中华文联第一届代表会议。

李忆兰(1925--1992)出身梨园世家,父亲傅崇阳,京剧花脸。母亲大李桂云,著名河北梆子艺术家。妹妹傅忆茹,弟弟傅根岐都是河北梆子演员。李忆兰四、五岁跟母亲唱梆子,六、七岁登台饰演娃娃生,十五岁拜王宝坤为师学习京剧。抗战时期,跟随父母辗转冀鲁豫一带“卖艺”。一九四五年参加了晋冀鲁豫八路军第八分区光明剧社演京剧,一九四八年加入华北平剧院(原延安平剧院)。同年加入中国共产党,与李和曾结识、合作演出并结婚。北平解放后,夫妻双双随华北平剧院加入中国京剧院。一九五零年为迎接全国戏曲会演,借调北京评剧团排演《女教师》,一举成功并荣获二等奖。一九五二年,为支持评剧,改行,奉调北京市评剧团。一九五三年赴朝鲜慰问志愿军。一九五五年随以郭沫若为团长的代表团参加在芬兰召开的世界和平代表大会,并在会上清唱了评剧选段,是较早把评剧传播到世界的评剧演员。一九五六年她曾率团赴山东一带巡演。一九五八年调中国评剧院,拜喜彩莲为师。与新凤霞等并称中国评剧院“五朵金花”。李(忆兰)派创始人。

我崇拜两位大师由来以久,自八十年代中后叶开始书信来往,于八十年代末相识并成为忘年之交。

近日,我在提笔撰写这篇文稿时,心情非常激动。我再次拜读昔日两位老师写给我的书信,望着二十三年前惠赠于我并双双签名的夫妻照和我与李和曾先生在其家中的合影,心潮起伏,感慨万千。怀念的同时,更多的是敬佩,不由勾起我深深的回忆……

一九八九年夏秋之交,当时我还在部队。一天晚上,我按事前约好的时间,驱车到李先生家中拜会。夫妇俩还专门安排其外甥女在大门口迎候我。因路途远又不熟路,让外甥女等了我约三十分钟,作为一名军人,深感失礼。二十八年后的今天,借此,表示深深的歉意。

叩进房门,两位老师起身热情把我让到中厅的沙发中央落坐,沏茶倒水,非常客气。两位老师分坐在我一旁,问长问短,说说笑笑,让我倍感温暖。使一路的胆怯紧张心情马上轻松下来。我趁兴奋之时,对李和曾先生说:“听说毛主席特别爱看您的戏……,您是当今高派中最有成就的艺术家”。李先生非常谦虚的接话说:“过奖,过奖”。我扭头又对身边的忆兰老师讲起不久前我看她主演的《张羽煮海》,她一脸微笑,便情不自尽的小声哼起“听笛声……”

不到一个小时的交谈,完全没有主题,两位慈祥老人的平易近人,谦虚随和的风貌给我留下深刻的印象,一幕幕至今记忆犹新。不幸的是,忆兰老师三年后因病抢救无效突然去世,带给家人深深的伤痛。也是评剧乃至整个戏剧界一个重大损失,使我很久以来难己接受。不久后,我去看望李和曾先生,看得出他仍未走出悲痛的阴影。我深知他们夫妻感情很深,所以没更多提起忆兰老师之事。但在当时李和曾老师和我的心里都很不平静。

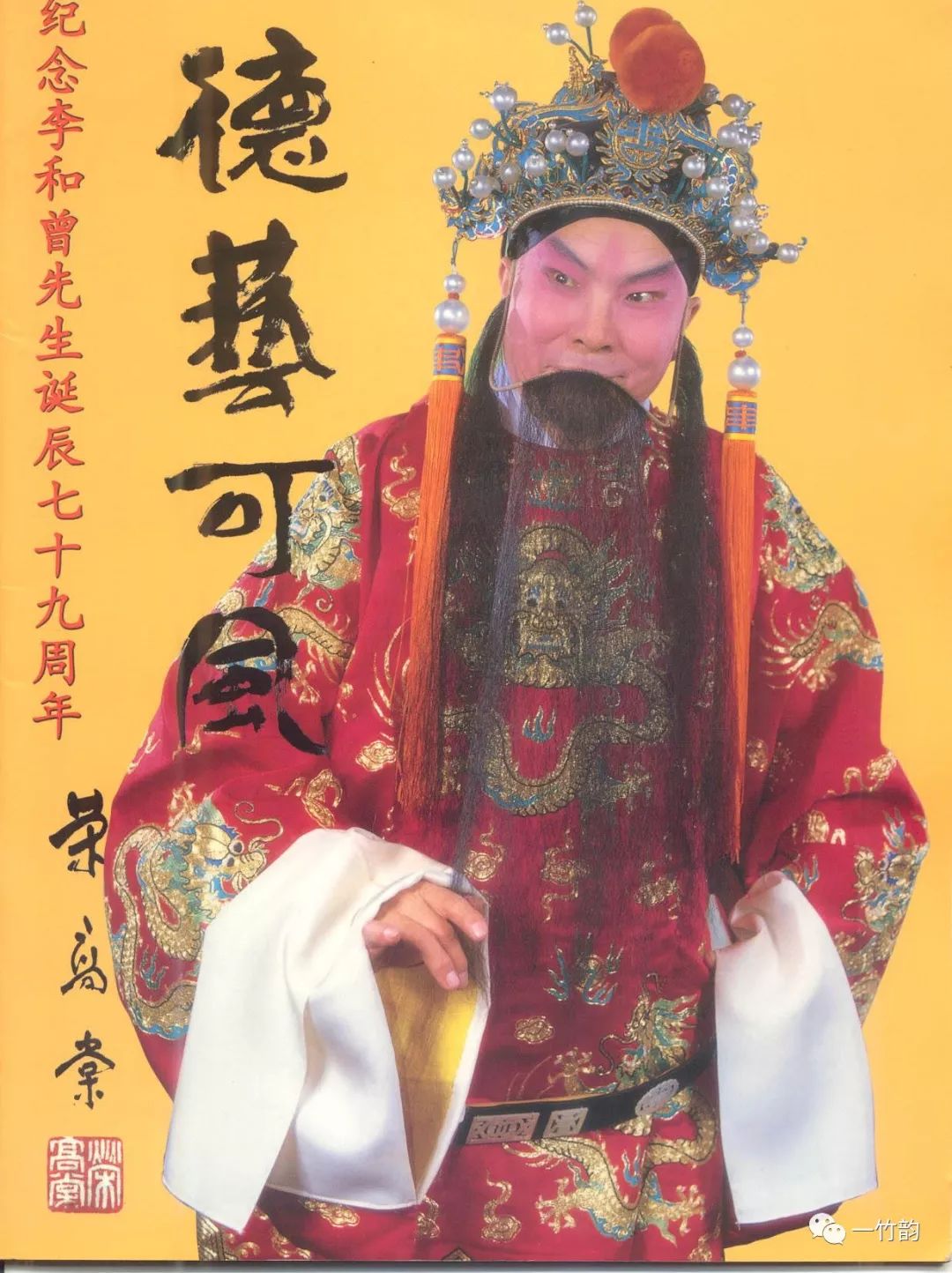

李和曾是一位早年科班出身德高望重的艺术家,也是一位在戏曲老艺术家中实现剧目“三并举”最有成就者之一。他的传统代表剧有《逍遥津》、三斩一碰(辕门斩子、斩黄袍、斩马谡、碰碑)、《脂粉计》等,新编历史剧《孙安动本》《朱仙镇》《三打祝家庄》《闯王旗》等,现代戏《白云红旗》《节振国》等,剧目繁多,风格各异。

李和曾《逍遥津》选段:

父子们在宫院伤心落泪

他天生有一副别具一格的高派嗓子,高、宽、厚、亮。但他并不以此为资本,积极致力于艺术的改革创新,他没有门户之见,博采众长。除了主工老师的“高派”戏外,为扩宽戏路,一九六一年又拜周信芳为师,兼学“麟派”。在他身上既有高派高亢激昂,甘甜淋漓的气韵,又有麟派浑厚激越、洒脱奔放的风格。尤其他最具代表的《逍遥津》,一句“父子们在宫院……”脍炙人口的二黄导板,高亢激昂,波澜磅礴。一开口就扣人心弦,引人入胜。把汉献帝满腔悲愤哀伤的心情,通过倾诉和演唱技巧表现的淋漓尽致。

李和曾《逍遥津》剧照

也许很多人有所不知,李和曾与毛泽东私交很深。众所周知,毛泽东很懂戏。据说,毛泽东非常喜欢“高派”,五十年代,一次毛泽东听了李和曾唱的《李陵碑》那大段反二黄后,风趣的对李和曾说“你唱的有悲有愤,是对的,应该这样唱”。党的七届二中全会期间,华北京剧团为会议作慰问演出。毛泽东问周恩来:“有什么名角?”周总理答“主角叫李和曾,在冀鲁豫解放区很有名”。当时李和曾演出时,毛泽东在台下认真聆听,还不断以掌击膝,嘴里还哼唱着。他对周恩来说“唱得真好啊,一个才二十多岁的年轻人能有这样高超的艺术,前途远大,看得出他是科班出身”。几年后,毛泽东同样观看了中国戏校学生演的《逍遥津》后,执意要让李和曾教这出戏,可见主席对李和曾的赏识。他做梦也没想到,能有机会荣幸地结识了毛泽东。在很长时间里,李和曾经常去中南海为毛泽东和国家领导人演出,毛泽东不仅经常观看他演出,而且时常与他谈戏,关心他的工作、生活和身体情况。

李和曾先生在夫人李忆兰搀扶下上台

李和曾是一位德艺双馨的艺术家。记得九十年代初,华东一带发洪水,在央视举办的《赈灾义演晚会》上,李和曾抱病赶赴会场,而且阔别舞台多年,年己七旬,在夫人李忆兰的搀扶下,仍坚持彩唱了《逍遥津》,其行腔满宫满调,不减当年,一开口就获得满堂彩。此举,感动了所有现场观众,在当时社会上也引起了不小的轰动。

李忆兰,中国评剧史上里程碑式的艺术家。她多才多艺,集评剧、京剧、河北梆子、歌曲、话剧、影视为一身,汇青衣、花旦、刀马旦、老旦、老生为一体。她禀赋聪颖,气质典雅,高高的身材,爽朗的性格,在浓墨的长眉下闪耀着淡淡的温情目光。

李忆兰是解放后成长起来的评剧表演艺术家,还是一位戏曲革新家。她醉心于评剧艺术,然而却不墨守成规。她以唱取胜,以新制奇。我特别喜欢她的慢板,其音域宽,韵味浓,情真意切,余境深懊。她的成功在于大胆而巧妙地借鉴和吸取戏曲姊妹唱腔艺术,博众家之长,融会贯通。积极和音乐工作者一起,把京剧、梆子等音乐揉进评剧之中。如真假声并用,各种板式的连接;用京剧摇板形成评剧的紧打慢唱板式;用越调唱喇叭牌子;把评剧越调慢三眼、散板等与京剧和梆子的旋律有机融合等尝式,使评剧唱腔更加丰富。

李忆兰喜欢唱歌并有一技长,她把自己的优长发挥到极致。她甚至把民歌旋律揉入评剧。如《红色宣传员》朝鲜姑娘李善子的唱腔就添入了朝鲜的民族音乐,《樱花恋》樱枝的唱腔就吸收了日本民歌《樱花》的音乐元素。最值得一提的是,她的女声越调唱腔,自具匠心,一贯到底,娓娓动听,自成体系。

李忆兰《无双传》剧照

谈到忆兰老师的唱腔艺术,爱人李和曾对她的影响很大。她说:“和曾是高庆奎弟子,高派调门高(楼上楼)我很喜欢。”她常常把先生的高腔吸收进来。如,她就把《辕门斩子》一句导板、回龙,揉进《乔迁之喜》中。再如,《无双传》一段流水板之后的甩腔,一般人唱完“流水”就己很吃力了,再拔高难己驾驭。而她就能轻而易举,一口气用真嗓一直唱到e的长音。

行业人士都了解,李忆兰十分讲究口语化,善于用语言规律并注意与情感逻辑完美结合,给人以赏心悦目之感。在《高山下的花环》中吴爽唱腔中,表现为使儿子不上前线,在雷军长劝说后那种自责自愧心情时,她以一段成套唱腔作了完美的音乐体现,把吴爽这个人物演绎的出神入化。她在《张羽煮海》中几段经典唱腔中,以气托字,先字后音,字清韵浓,声情并茂。以潇洒飘逸清新之感,是她唱腔艺术之典范。

李忆兰《樊梨花斩子》选段

我曾聆听过李忆兰六十年代后面市的大多唱腔,深感她的声腔艺术独特。其嗓音甜美圆润,高腔激越昂扬似行云,中音清澈俏丽如甘露,低韵浑厚婉转如流水。富有强烈的音乐感染力。李忆兰还有一个突出特点,就是她在多年的唱腔艺术研究和实践中,通过她的演唱技巧所孕育出的最大特质是既行腔简洁,富有内涵,又充满激情。从而,形成了“李派”裹字揉腔,抑扬清新,刚柔相济,以声带情的独特艺术风格。

纵观李忆兰的表演,更有独到之处。她的表演锦心妙手,才情独具。在她上演的近百个剧目中,成功塑造了各种不同时代、不同年龄、不同性格、不同层次的女性人物形象。她戏路广,装龙像龙,装虎像虎。她能准确把掌人物思想脉络和情绪变化,把一个个鲜活人物刻画的栩栩如生。