摘 要:

目的

针对中药复杂的质量属性提出基于质量标

志物(

qualitymarkers

,

Q-Marker

)的

“

量效转换

”

概念,通过多项生物效价的多元整合分析,建立一种药材功效的综合评价方法。

方法

以当归为例选取药材中具有抗血小板聚集、

Ca

2+

拮抗舒张血管、抑制

NO

活性释放以及具有抗炎、抗纤维化作用的抑制

核转录因子

κB

(

nuclearfactor-κB

,

NF-κB

)和

Smad3

蛋白(

drosophila mothersagainst decapentaplegic protein-3

)的关键药效成分作为

Q-Marker

,分别建立其含量与对应功效之间的多元量效关系函数。以药材不同生物效价的预测值(

y

i

)与其多批次均值(

)之间的偏离度(

K

Bio

)表示其功效之间的差异。同时引入权重分配系数(

W

i

)对各生物效价的权重进行优化,并通过质量综合评价指数(

F

q

)公式(

F

q

=

∑

K

Bio

)对上述指标进行整合。

结果

利用近红外光谱技术分别检测了

500

批次当归药材中阿魏酸、绿原酸、洋川芎内酯

I

、欧当归内酯

A

和

Z

-

藁本内酯等

Q-Marker

的含量(

x

i

),通过其含量变化分别预测出其抗血小板聚集与

Ca

2+

、

NO

、

NF-κB

和

Smad3

拮抗活性(

y

i

)。并通过限定

F

q

值的正态分布的置信区间,筛选出功效相对稳定的药材。

结论

确立了一种基于

Q-Marker

的

“

量效转换

”

关系预测当归活血补血的功效的综合评价方法。基于数据分析和近红外光谱快速检测技术,为筛选品质稳定的药材提供了一种新的科学监管模式。

药品的科学监管贯穿了药品生命周期的全过程。由于中药科学内涵的复杂性、化学成分的多样性、制备过程的特殊性,其质量控制远比化药和生物药更困难

[1-2]

。虽然《中国药典》

2020

年版一部要求根据需要选择一些化学成分进行定性和定量分析,或对有害物质进行限量测定,以确保中药的安全性和有效性。然而对这些成分在制造过程中的可追溯性,以及与功效的关联性没有明确的要求

[3]

。要保障中成药的质量,从源头控制投料药材的均一性和稳定性是必要的前提条件

[4]

。刘昌孝院士

[5-6]

提出的中药质量标志

物(

qualitymarkers

,

Q-Marker

)

概念聚焦了中药质量属性的本质。中药

Q-Marker

以中医理论为基础、以有效性为核心、以成分的特有性为依据,从可测性及可传递溯源等

“

五要素

”

角度为中药质量研究指明了方向

[7]

。建立以中药

Q-Marker

为核心的全程质量控制体系,对促进中药行业的健康发展有重要的意义。

1

中药

Q-Marker

的研究策略

自

Q-Marker

概念提出后,其研究思路与技术方法也在不断发展与完善。

Ren

等

[8]

和闫广利

等

[9]

提出基于方证代谢组学发现中医证候的生物学本质,通过血清药物化学与方剂有效性的联系,建立与临床疗效相关、体现方剂配伍并可追溯的研究体系。

霍梦琪

等

[10]

强调要加强对中药功效的整体把控,将

Q-Marker

引入中药功效研究中,构建系统中药学的理论体系。

叶

霁

等

[11]

提出以活性为导向,以多元统计分析为手段,以多维变量为基础,整合系统生物学和网络药理学的研发策略。

许海玉

等

[12]

提出基于整合药理学,建立

“

化学指纹

-

代谢指纹

-

网络靶标

-

生物效应

-

中医功效

”

多维关联的研究路径。

孟宪生等

[13]

提出

“

组效相关、多组多效

”

,基于功效、明确主治、通过谱效关系分析实现

“

见谱见效

”

的研究思路。此

外,

He

等

[14]

建议将体

内暴露成分作为

Q-Marker

筛选手段,以

“

体外

-

体内

”

多维化学物质组关联为基础,为

Q-Marker

的发现提供了重要

路径。

2

化学计量学为中药质量属性研究提供了科学评价方法

由于中药来源的不稳定性、化学成分的多样

性、配伍环境的复杂性以及功效主治的多向性等因素导致影响其质量的变量极其复杂,简单的定量分析不能准确地反映实际情况,需要借助化学计量学算法

[15]

。于是将

Q-Marker

作为分子连接指数,通过综合疗效指数分析来提高中药的质量标准

[16-17]

;通过总量统计矩阵技术将指纹图谱转化成正态分布函数对中药质量进行整体表征

[18]

;基于等效成分群辨析技术建立

“

蜘蛛网

”

多维评价体系

[19]

;采用层次分析

-

熵权法对核心质量属性进行权重分析

[20]

等新的研究方法不断出现。

白钢等

[21]

将近红外光谱技术引入

Q-Marker

研究,整合生物活性预判与人工神经网络算法,探索将光谱属性与功效相关联,并结合多批次数据分析尝试进行中药质量的智能化评价;同时又提出了质量综合评价指数(

F

q

)的概念

[22]

,通过对多项检测指标离散度的系统分析,建立了一种综合评价体系。中药质量评价研究虽然呈现多元化趋势,采用单一或某几种简单的指标作为质量评价标准难以被共识所接受

[23]

。因此整合化学计量学方法,建立符合中药特点的多维质量评价体系,可能对中药的科学监管将提供更好的解决方案。

3

基于

Q-Marker

的关键质量属性的多元量效转换

目前,基于中药化学基准的质量控制方法仍存在:质控指标与功能主治的关联性不强;质量属性的完整性表达没有充分体现;复杂药物的可测性尚存在技术突破等挑战。由于单纯的化学基准不能全面反映中药质量,因此

Wu

等

[24]

建议基于效应基准的中药质量控制模式,提出生物标志物(

Q- biomarker

)的概念,将

Q-Marker

与

Q-biomarker

相关联更能全面地反映药物有效性和安全性。肖小河等

[25]

也提出以药效为中心的

“

大质量观

”

的质量控制模式,认为中药质量控制模式应该多元化。

中药的药效发挥是多种活性成分共同贡献的综合结果,这些活性单体间存在复杂的协同或拮抗相互作用,体现的是一个整体效应,而这又是传统中药质量控制方法所无法完成的。为了解决质量属性完整表达的科学问题,本文提出同时以

Q-Marker

和生物效价为依据,通过基于

Q-Marker

的化学计量学建模预测,建立针对不同功效的多元量效转换关系,可以突破化学基准与生物效应基准之间

“

量效转换

”

的技术瓶颈。具体是针对药材特定的生物效价(

y

i

),首先需要指认其专属的

Q-Marker

(

x

i

),并获得其含量信息;同时对其相应的样本进行活性测定,使用误差反向传输人工神经网络、随机森林、支持向量回归等非线性回归算法建立含量(

x

i

)与活性(

y

i

)之间的函数关系,实现

“

量效转换

”

的目的。依据上述研究策略进行当归舒张血管和免

疫调节功效的评价研究

[26-27]

,以及金银花、菊花抗炎活性的

Q-Marker

为基础的量效转换研究已见报道

[28-29]

,为特定功效的药材质量评价提供了一种有效的研究范式。

4

关键质量属性对应生物效价离散度的分析与整合

由于生物效价检测的单位和量纲不同,为更好地体现样本的差异性,消除量纲差异,客观表征药材样品的质量属性。本文提出以单个样本特定的生物效价的实测值与其大样本检测均值的相对离散度

(

K

Bio

)表示样品的差异,并依据公式(

1

)进行处理。

式中,

y

in

指第

n

个样品的第

i

个生物效价

“

量效转换

”

的预测值;

指第

i

个生物效价指标的均值。

K

Bio

=

y

in

/

(

1

)

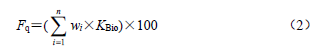

基于各功能主治所对应的生物效价的贡献程度不同,本研究引入

F

q

的概念,赋予各生物效价不同的权重分配系数(

w

i

),并建立加和公式(

2

),通过生物效价

K

Bio

的系统整合来表现整体质量的稳定性。式中,

F

q

代表样品的综合评价指数得分,

w

i

为第

i

个功效指标的权重分配系数,

n

为相关功效指标的个数。

以

w

i

的合计

≤100%

计算,依据枚举算法考察

w

i

的变化对

F

q

值分布的影响,最大限度保证样本的

F

q

值呈现高斯分布状态。

5

基于

Q-Marker

“

量效转换

”

的当归重要功效的整合评价

Ca

2+

拮抗剂是临床一线的扩张血管药物,而

NO

对血管功能也有调节作用

[30]

。研究表明动脉粥样硬化与纤维化、炎症密切相关,其中

核转录因子

κB

(

nuclear factor-κB

,

NF-κB

)

和

Smad3

蛋白(

drosophila

mothersagainst decapentaplegic protein-3

)等

的转录水

平对心血管系统疾病的发生发展有着重要作用

[31]

。

当归为伞形科当归属植物当归

Angelica sinensis

(Oliv.) Diels

的干燥根,具有补血活血等主要功效。目前《中国药典》

2020

年版虽然对当归药材的水分、灰分、浸出物、挥发油、阿魏酸等的含量进行了限定,但还不能充分反映其质量属性。研究发现当归中的

Z

-

藁本内酯和欧当归内酯

A

具有

Ca

2+

拮抗作

用

[26]

;绿原酸、洋川芎内酯

I

和

Z

-

藁本内酯具有抑制

NF-κB

的作用

[27]

;

Z

-

藁本内酯具有调节

NO

和

Smad3

的活性

[32]

;阿魏酸在抗血栓、抑制血小板聚集、血管保护方面有重要作用

[33]

,上述成分均可以作为当归补血活血的

Q-Marker

。本文以当归药材为例,尝试构建了其补血活血功效与

Q-Marker

之间的量效转换关系。

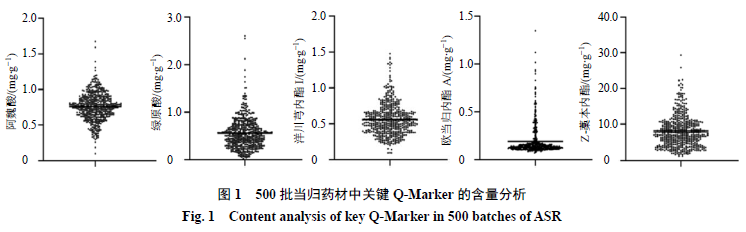

5.1

基于近红外光谱的

Q-Marker

含量测定

近红外光谱可以全面反映药材的整体信息,通过有效提取

Q-Marker

对应的特征性波谱信息,并联合偏最小二乘法获得光谱预处理方法、最适波长组合区间以及潜在的变量数等信息,可以建立针对不同

Q-Marker

的近红外检测方法

[34]

。本课题组参照文献方法

[26-27]

完成了对

500

批次的分别来自甘肃(

476

批),以及青海、湖北和云南(

24

批)的当归药材的

Q-Marker

进行近红外光谱检测。其具体含量测定结果如图

1

所示。其中,阿魏酸质量分数为

0.101 7

~

1.674 3 mg/g

,均值为

0.762 4 mg/g

;

Z

-

藁本内酯质量分数为

1.268 5

~

29.384 9 mg/g

,均值为

8.163 4 mg/g

;欧当归内酯

A

质量分数为

0.072 9

~

1.349 0 mg/g

,均值为

0.193 7 mg/g

;绿原酸质量分

数为

0.025 0

~

2.603 3 mg/g

,均值为

0.559 5 mg/g

;洋川芎内酯

I

质量分数为

0.096 8

~

1.478 1 mg/g

,均值为

0.560 8 mg/g

。

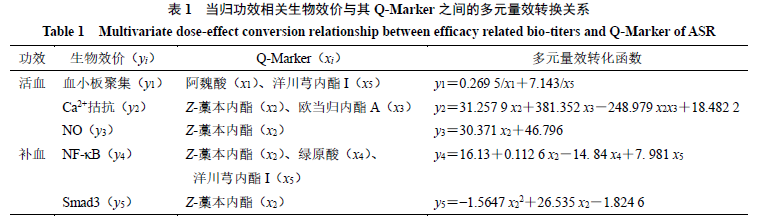

5.2

基于

“

量效转换

”

的当归不同生物效价的

K

Bio

分析

针对当归补血活血的功效,选取药材中具有抗血小板聚集、舒张血管以及抗炎、抗纤维化作用的关键药效成分阿魏酸(

x

1

)、

Z

-

藁本内酯(

x

2

)、欧当归内酯

A

(

x

3

)、绿原酸(

x

4

)和洋川芎内酯

I

(

x

5

)作为

Q-Marker

,通过分别建立其含量与对应的抗血小板聚集(

y

1

)、

Ca

2+

拮抗(

y

2

)、

NO

(

y

3

)、

NF-κB

(

y

4

)和

Smad3

(

y

5

)抑制活性等生物效价之间的多元量效关系函数(表

1

)。尝试了以各药材不同生物效价的

K

Bio

表示其样本功效之间的差异,

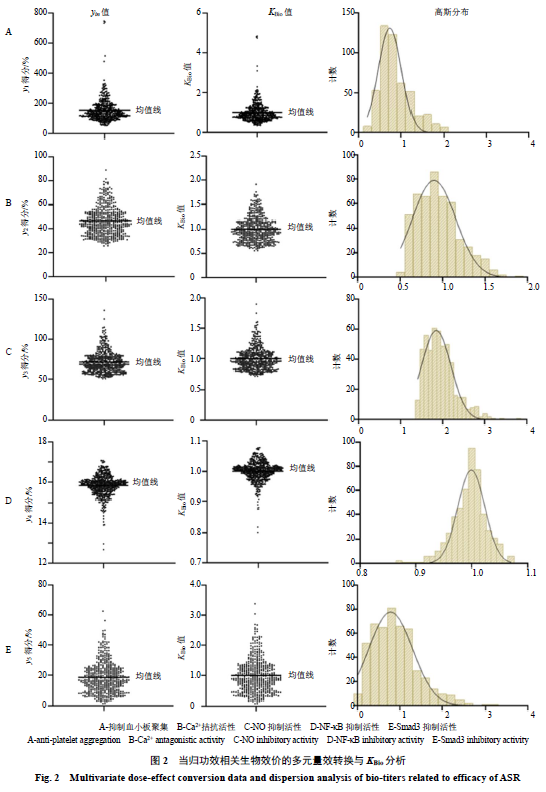

结果如图

2

所示。

5.3

基于

F

q

的当归功效的整合评价

为建立一套基于当归功效的品质综合评价方法,通过

F

q

对上述指标进行整合。具体将上述

500

批样品

5

项生物效价的多元量效转化函数(

y

in

)与其对应均值(

)的

K

Bio

导入公式,计算每个样本的

F

q

值。以

5

项生物效价的

w

i

的合计为

100%

计算,每项权重系数分配设定在

0.15

~

0.40

,依次递增的方式进行组合分配。将上述数据导入数据库,并依据枚举算法依次对不同的

W

i

分配组合所对应的

F

q

进行运算。以被测试样本尽可能落在正态分布曲线内为标准,选取最优结果确认

F

q

值的最终计算公式为

F

q

=

(0.152

y

1

/

+

0.156

y

2

/

+

0.152

y

3

/

+

0.206

y

4

/

+

0.334

y

5

/)×100

。

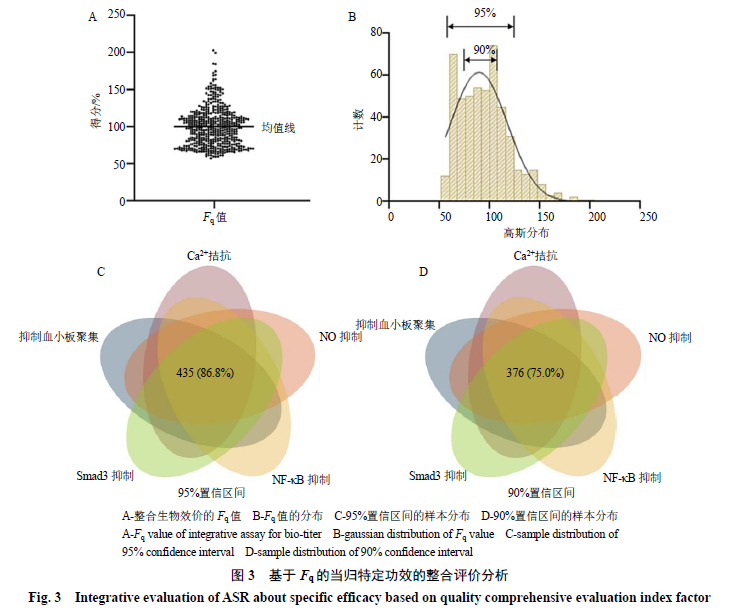

其

F

q

值的散点分布图如图

3-A

所示,整合五项生物效价的

F

q

值呈现高斯分布趋势(图

3-B

)。依据样本分布的情况,若置信区间设定在

95%

范围内有

435

个样本符合要求,占比约

86.8%

(图

3-C

);若置信区间在

90%

范围内的有

376

个样本符合要求,占比约

75%

(图

3-D

)。偏差较大的样本主要体现在对

NF-κB

抗炎效价的差异上,主要是由于欧当归内酯

A

的含量差异所导致。因此通过选择

F

q

值落在置信区间

90%

范围内的样本可有效保障当归整体功效的基本稳定;如果选择高于

90%

置信区间的右侧样品,则其部分药效可能较为突出;反之选择小于

90%

置信区间的左右侧样品,则其整体功效可能较差。

6

结语

目前中药的质量评价一直沿用以药效成分或指标性成分的定性或定量分析为基础的检测模式,而以药理活性为基础的生物效价或生物标志物的评价体系似乎更符合临床的需求。长期以来以生物效价

为依据的中药质量的整合评价研究尚缺乏表征方法,基于大数据的药材质量溯源和评价体系也尚未建立。

针对上述问题本文提出基于

Q-Marker

的中药质量属性的创新表达模式:

1

)通过

Q-Marker

与关键的生物效价的多元量效转换表征药材的特定药理活性;

2

)通过生物效价

K

Bio

分析展示不同药材药理活性之间的差异;

3

)通过

F

q

对不同生物效价样本的

K

Bio

值进行整合分析用来反映药材的整体质量属性;

4

)通过基于近红外光谱的大样本正态分布分析,选择特定置信区间的样本保证药材品质的均一性和稳定性。综上所述,本文所确立的基于

Q-Marker

的

“

量效转换

”

评价模式,可以为中药质量的科学监管提供创新的综合解决方案。

利益冲突

所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献(略)

来 源:白 钢,田 璐,丛龙飞,卢玉杰,张凯雪,姜 民,侯媛媛,杨志刚,张铁军,刘昌孝 . 基于质量标志物(Q-Marker)“量效转换”的药材质量快速整合评价研究 [J]. 中草药, 2021, 52(9): 2527-2533 .