八月是战争之月,第一次世界大战在八月开始,第二次世界大战在八月结束,随着两次大战世界逐渐变成我们今天熟悉的样子。1945年8月15日,日本的投降意味着第二次世界大战的结束。

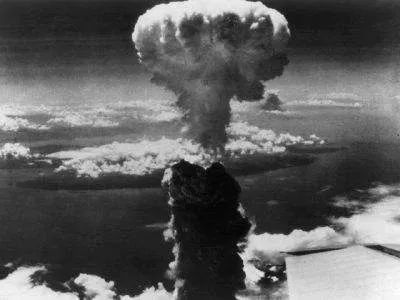

在半个多世纪之后,在时代的迷雾中,日本人的投降却变得有些扭曲变形,比如每年的8月6日,日本人往往是一以副核爆受害者的面孔出现在我们面前,呼吁和平。战争元凶和受害者的身份在这一刻交错,当然不仅仅是日本,几乎所有的参与者都在创造不同的叙事,站在不同的角度,不同立场的人试图使历史呈现出不同乃至截然相反的面貌。今天就来讨论一下,一个多少有些模糊的问题,日本为什么投降,45年8月份的投降对日本的意义何在。

日本为什么投降,这是我打算讨论的第一个问题。促使日本投降实际上有三个关键因素,美国的军事压力,特别是两颗核弹的使用,苏联人的迅速参战和快速进展,最后是日本自身的决断,这一点应该承认天皇本人发挥了很大作用,而这三件事都发生了一些有趣的变化。

随着战后国际局势的变幻还有日本的经济腾飞,日本逐渐以受害者的面孔出现,往复强调核弹巨大威力下平民的可怕伤亡。但显然日本很少会提比如广岛最大的伤亡来自防御日本的第二总军大本营部署的数万现役军人,而这些人现在也进入了原子弹受害者的名单。在核武器非常有限的情况下,美国人选择的自然是最大限度削弱日本的战争机器,为即将开始的日本登陆战做准备。

因此也就不难理解,原子弹的几个备选目标,都是日本军工和防御体系的关键点,这些地方正在不断的为消灭更多的美军作着狂热的准备。

然而时代的变迁迎来了冷战,使大规模战争的可怕变得抽象起来,而核武器的威胁却变得真实起来。这反过来被日本人利用,进一步包装了自己作为受害者的惨状,在淡化二战的同时,强调核武器的伤害。

经过半个世纪努力,特别是上个世纪日本经济的崛起,日本在文化输出上无疑取得了巨大的胜利,日本几乎是东方文化的最有力代表,而二战的叙事也发生了巨大的变化。虽然至今在主流叙事里还有许多人,特别是相对保守的中美两国,依旧对原子弹的使用持肯定的态度,但在世界范围内日本作为核武器受害者的形象已经定型并在不断扩大影响,

这个形象越来越成功的被用来掩盖其二战发起者的形象。

原子弹的使用和苏联出兵东北实际上是一个联动事件。虽然苏联出兵的时间早已经在雅尔塔会议上随着美国人出卖中国利益而决定下来,但提前到8月9日则是受到8月6号第一颗核弹的影响。有趣的是日本人在珍珠港试图玩弄开战前最后一分钟宣战的把戏并失败了,但苏联人却很成功,8日深夜完成宣战,而9日凌晨开战。虽然1945年的关东军由于不断抽调已经远不是原先的虎狼之师,但作为日本最后一个完整的战役集团,其迅速崩解仍然带给日本人极大的震撼。更为重要的是关东军的崩解意味着日本外部通道的完全关闭,本土已经被彻底隔绝,而日本一厢情愿的寄望苏联调停体面退出战争的希望也就此断绝。

但苏联的远东战役或许从一开始就漂浮在楼阁之上,以至于比原子弹的使用更加偏移本身面貌。比如日本一面强调两颗原子弹的威力,一面在有意识的淡化苏军参战的作用。每一年原子弹还会被提及,而苏联出兵东北在已经逐渐淡出。对俄国人来说,他们显然更关注攻克柏林的荣誉。对美国而言,这场战役随着日本的投降就像倒数第二个包子似乎得不偿失了。对日本来说这既是发生在本土之外的战争,更是一场大败提及它毫无意义。而对中国来说,由一支他国的军队来解放自己的国土,更不用说日后中苏间的激烈矛盾。

对所有的参与者而言,远东战役已经逐渐成为一场被遗忘的战争,

更为重要的是这次战争发挥的影响要远远超越日本投降本身。严格来说苏联人在远东战役的发展虽然顺利,但也几乎达到战役发展的瓶颈,巨大的后勤压力下各种问题开始暴露出来,而日本人除了实力不足,也存在有意识的退后决战,关东军固然惨败但也和日本投降后的斗志丧失有关。无论如何苏联在远东地区摧枯拉朽般的可怕速度在俄国人有意无意的包装下无疑给日后中国和日本的决策都带来了深远影响,

从一定程度上说这场战役几乎被所有人同时扭曲成自己愿意看到的印象,而唯独不像真实发生的那样了。

原子弹的使用意味着日本抵抗的无用,而远东战役意味着日本生机的断绝,这两者就像二重锁链可以说已经断绝日本的一切希望。实际上进入1945年后半,在德国投降和冲绳战役后恐怕已经没有任何日本人幻想能取胜了,这在日本人的战争口号里也可见一斑。无论是一亿火球向前冲,还是一亿总玉碎显然都是抱着同归于尽的心态准备的。但就像我们所见的赌徒一样,每一个赌徒都会尽力输到最后一个铜板才不得已被赶走,而日本人的性格有过之而无不及。

早在1943年太平洋上的战略大反攻拉开序幕的瓜岛战役,美国人就第一次见识到了日本人的顽固。在瓜岛后期的岐阜高地争夺战中,面对弹尽粮绝的日军,美军第一次尝试了大规模劝降。按照日军228联队战史的说法,当时被包围的第二大队一中队已经决定投降,但由于一部分士兵无力自行投降只能要求等死,剩下的没有人愿意站出来作为代表,结果最后全中队决定坐等被美军消灭,仅有一人幸存。这种情形日后在太平洋战场上会往复出现,日本士兵并不太会抗拒断后,乃至自杀式袭击一类的事情,但到了要忍辱负重,承担责任的时候,又往往宁可选择坐等最坏的结局以保持全体的一致。

1945年的战局和当初的瓜岛实际上很像,日本已经到了绝望的时刻,但战与和的意见基本是一比一。文官主和的倾向更大,因为他们大部分觉得自己还能逃过惩罚,而军队主战的意见更强,毕竟自1931年起,他们对自己做过什么还是心里有数的。战后的审判也差不多能证明这种判断,处死的第一批甲级战犯七人里中,军人占了绝对多数。唯一被处死的文官广田弘毅实际上是为已经自杀的近卫文磨背锅,而近卫自杀恰恰是来自居然会对他进行罪行审判的惊讶。这位发动了全面侵华和太平洋战争的首相竟认为自己一直在努力阻止战争而不成功,只是没能得到英美的谅解,因此异常失望才会自杀。

这就很像是瓜岛的困境,需要牺牲集体的一部分去争取一个不确定的未来,并需要背负恶名,这一点上明明很有赌性的日本人却完全没有远见和担当。文官固然不介意出卖军人,但无奈也没有这个能力,而无论文官还是军人都打算把全体日本人捆死在一起,至少通过消耗一亿老百姓的性命为自己活命争取一点微不足道的时间,至于最后如何,就听天由命了。

在这样的困境里,应该说天皇在特殊的时期发挥了特殊的作用。虽然自明治维新以来,日本人稀里糊涂的建立了一套以天皇为中心的军国体系,这恐怕都不是维新元老的本意但后果就是把天皇的权力实际上推上了自平安京时代以来的最高峰。一方面无论侵华战争还是太平洋战争,昭和军阀和其幕后的天皇都逃不开关系,但另一方面这导致了天皇有能力促使日本做出最后的选择。文官和军队打算牺牲整个日本,而天皇自然也可以牺牲文官和军队来保全自己,成为那个在所有人坐着等死的时候,打破困境的人。

至于为什么天皇的求生欲和耻度要远远大于普通日本人,要知道在过去的一千年里,随着幕府统治的相继建立,天皇的存在仅仅是一个象征而已。给胜利者张目,同失败者割离,哪怕是受命于皇室的忠臣转眼就成了反贼,经历这样一千多年的考验日本皇室无论是那套借力打力,永远找人当替罪羊的手法,还是关键时刻身段的柔软恐怕都是无人能及的。

无论拿破仑还是纳粹党在这一点上都要输日本人一筹。

那么日本的投降到底带来了什么呢?这是个有意思的问题,无疑这个事件最直接的后果是肯定挽救了整整一代日本人,数以百万乃至千万计的生命。虽然日本人频频在战争中判断失误,但在本土战役的最后,也许是赌运翻转了,首先判断对了美国人的第一阶段主攻方向九州,其次不知道日本人的祈祷是不是真的有用,太平洋有史以来最强大的台风正在形成,会在十一月正面袭击冲绳,势必给美国人的登陆大军带来巨大损失。而这一切肯定会使战争拖延到1946年,这自然意味着上百万海外日军的全面毁灭,也意味着第三颗,乃至更多核武器的落下,毒气弹的使用,毁灭性的战略轰炸,北方国土的进一步损失。

实际上促使日本投降还有一个非常重要,美国人认为一定会奏效的办法,那就是由组织了东京大轰炸并在日后获得日本最高奖章的李梅上将主导的对日本从海上到陆上的全面封锁,通过大量水雷完成对日本海运的完全封锁,通过战略大轰炸对日本的主要粮食产区进行毁灭,使日本人在饥饿中投降。不过李梅的想法未必能实现,实际上日本政府并不太在乎平民的全面毁灭,日本社会有一个很大的问题就是阶级分成太过明确,上层并不重视下层的生死,而在一个准备坐着等死的上层面前,这种办法有多大价值是值得怀疑的。

李梅封锁战略的效果随着1945年战争的结束没有迅速展现出来,大量日本军队为本土决战准备的物资流入民间缓解了本应该如期到来的饥荒。但1946年一切还是发生了,虽然战争和大轰炸停止了,农业生产却无法及时回复,日本的粮食产量只有六百万吨出头,不及有42年一千万吨的六成,而日本战前每年还要进口近二百万吨粮食(42年消耗的数字和今天日本的粮食产量差不多)。最后依靠驻日美军,在麦克阿瑟的领导下,紧急调动了350万吨军粮才勉强堵上这个窟窿,可以肯定如果没有及时停战,饥荒将比战争消灭更多日本人。

也有赖于日本本土没有被战火全面毁灭,大量的青壮年流回民间,更摆脱了自明治维新以来巨大的军事负担。从某种程度上说,日本投降和冷战的机遇确实是日本能获得的最好解决,这为日后美日合作和日本崛起提供了基础,保留了一支训练有素的工业化大军。从个人的角度来说,日本人无论怎么感谢麦克阿瑟元帅恐怕都不过分,这位对中国人远谈不上友好的敌手,对日本却贡献良多。