本文已获授权

公众号:熊掌拨清波(ID:bearbearpaw)

转载请联系授权

今天的文章主要是讲新晋设计神器Figma,可能很多小伙伴还不太了解这款神器,没关系,即使你听都没听过这个软件,依然能够看懂这篇文章。

就像大神魔力大熊说的那样:一开始以为只是个玩具,结果却发现,厉害了……

Figma

Figma 是最近才出的一款设计软件,我原以为它不过是又一个拿着「团队协作」当噱头,实际无法当作为生产力工具使用的玩具。然而在有限的几天时间试用后,我的想法改变了,比起玩票的前辈们,Figma 经历了相当的打磨,完成度很高。除了「实时协作」,还有「版本控制」、「矢量网络(Vector Network)」、全平台适配(基于 web )等很棒的特性。

更妙的一点是,如果你曾经使用过 Sketch,那么上手 Figma 几乎没有难度,学习曲线十分平缓。这篇文章帮助你快速你认识 Figma ,掌握基本的使用技巧,并给出一些心得和建议。

Figma是一个基于浏览器的 UI 设计工具

绝大部分的设计工具都是本地应用,相比 HTML 少的可怜的 API,基于原生 OS 开发的软件自然能更好的使用硬件资源。尤其是涉及到复杂的图形运算,大量的锚点路径,庞大的素材体积,这些都是吃内存的大家伙。

种种原因,浏览器上始终没有出现过真正能用的设计工具,类似 wireframe 和 UXPin 基于浏览器的原型工具倒是不少,但真要出图、出标注、切图时,大家还是纷纷回到 Adobe 家族 或者 Sketch 的怀抱(用 Affinity 的人也越来越多),不管是丰富的插件还是响应速度,本地应用都有先天的优势。所以,在设计工具领域,我们对浏览器始终抱有「怀疑」态度。

然而,Figma 在试图修正这个观点。它很快,同时打开十几个画板也没有卡顿(在 Chrome 下 ),背景高斯模糊,遮罩,这样的「特技」动作也没有问题,拖曳、缩放、成组(Group)、绘制矢量图形、就更不用说。在此之前,我很难想象一个基于浏览器的设计软件可以做到如此高效流畅,如果不是网络环境上有细微的延迟,我甚至都感觉不到这是在浏览器里完成的。

真正的实时协作

相信我,如果其他的设计协作软件是「单点触控」,那 Figma 绝对可以称得上是「Multi-Touch」。对于大部分设计师来说,工作基本上都是独立完成的,除了主观上,设计确需要独立思考外;客观原因是,缺乏一个有效的工具帮助大家沟通。跟工程师们借助 Phabricator 进行 Code Review 和批注不一样,设计上的产出,通常牵扯到视觉和交互这类难以用只言片语描述的内容,它们需要以非常形象、具体的方式展现。

最好能让协作者直接操作「Manipulate」,而不是简单的盯着设计图,留几句 comment,仅此而已。即便是在有完整设计团队的互联网公司,设计师之间的协作也常常流于形式,在玻璃黑板上画画 workflow 很多时候是「摆拍」,真要互审设计时,大家还是在 QQ 组里扔图片。

Figma 的团队很聪明,从另一个角度解决这个问题。不要再将设计和协作分成前后两个步骤,大家都在一个画板上工作,设计、讨论,甚至直接在别人的工作上继续修改,这些都是实时的。

这种感觉很像是直播,完整还原了设计的过程。对于设计leader,可以很方便看到其他人的设计进展,全程把握设计的风格和主题,避免了大量因为沟通不明确造成的无用功。对于新人来说,也是绝佳的学习机会,应该没有什么比跟着老司机开车来的更快的学习方式了!

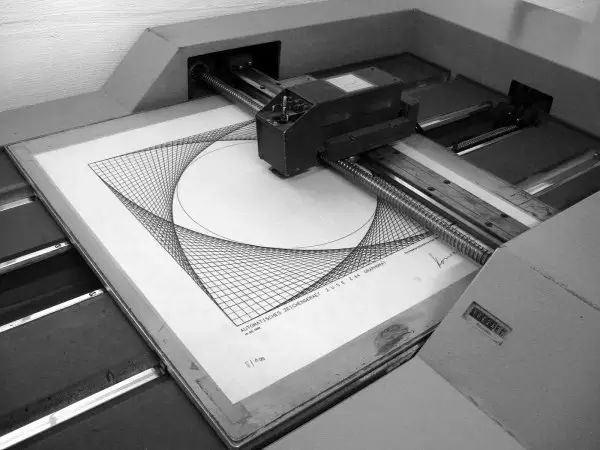

矢量网络

Figma 团队发明了一个新词,叫「Vector Network」 矢量网络,这出乎意料, 又在情理之中。用过矢量绘图工具的同学,对钢笔工具和贝塞尔曲线不会陌生。实际上,它在1987年就被发明出来了,然而到现在都没有什么大的变化,一切依然都基于路径。 Figma 官方博客有篇文章专门讲解了什么叫 Vector Network,为了方便大家理解,我用更简单的方式解释下:

传统的路径可以理解成一个包含两个或以上端点的线条,操控它就得拖动锚点,通过调整锚点两边手柄的方向和长短,来得到想要的形状。

听起来没什么大问题,长此以往大家也都是这么做的。

但是有很多痛点没有解决:

首先,学习钢笔工具需要花一定的时间,它对新手来说并不友好;

其次,传统路径由于是「线性连续」的,每一个端点最多只能连接前后两个节点,如果中途要插入一个非连续的路径,路径只能搭在上面,没有办法连接。这就直接造成后面填充颜色时的迷之尴尬——软件只会根据路径的方向来选择性填充,如果不熟悉钢笔工具,就非常不直观。

最后,调整形状时只能拖动锚点,而不能直接移动两个锚点间的线条。

以上种种,都增加了设计师的学习成本。

在使用 Figma 时,这些问题都被优雅的解决了,你不需要改变原先的使用习惯,钢笔工具该怎么还怎么用。但是(同学们划重点),Figma 允许你直接拖动锚点间的线条,自动填充闭合区间,同一个锚点连接多个锚点(大于两个)……

总之,实际用起来顺手的要上天。

不得不说 Figma 的团队为此煞费苦心,重新改进像「路径」这样的底层概念,是一件非常需要决心和创造力的事情,Evan Wallace 也在文章里提到团队甚至多次考虑放弃「Vector Network」,即便大家已经为之付出了艰辛的努力。

好在最后的结果令人满意,Figma 的钢笔工具「Pen Tool 快捷键P 」有多好用,要亲自试了才知道,这里不赘述。

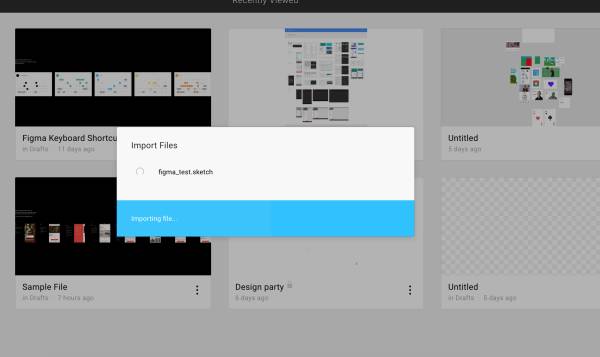

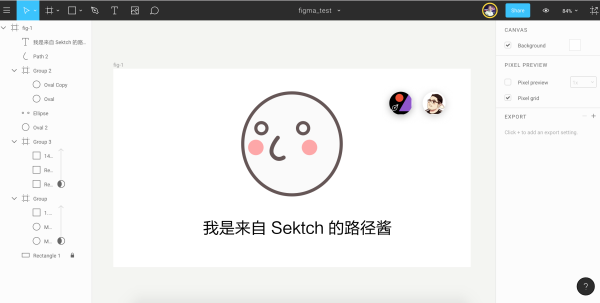

配合 Sketch

Figma 对 Sketch 的支持非常好,sketch 里的组、命名、图形属性、边框、阴影、颜色混合模式、以及背景模糊等等,都被完整的保留下来。

基本上,如果你现在的主力设计工具是 Sketch,你完全可以把 Figma 当做一个扩展插件看待,在 Sketch 上做完设计,丢进 Figma,然后在其中进行下一步工作。

全平台

Figma 目前支持 macOS ,Windows,和 iOS 平台上实时预览的 Figma Mirror 。

基于浏览器最大的好处是不受操作系统限制,你甚至可以在 ChromeBook 上使用 Figma,只要上面跑着主流的浏览器就行。据我所知,还有大量的设计师因为各种原因仍在使用 Windows 平台,在可预见的将来,Sketch 也没有在 Windows 上推出的计划,因此,Figma 不失为一个替代选择。

不过,你最好不要对桌面版抱有太多期待,它只不过是将网页端的内容包装在本地的一个容器里,让它看起来像一个桌面应用罢了。

关于 Figma 开发时的一些技术选型,可以看这篇 Evan Wallace 写的文章,很有意思。

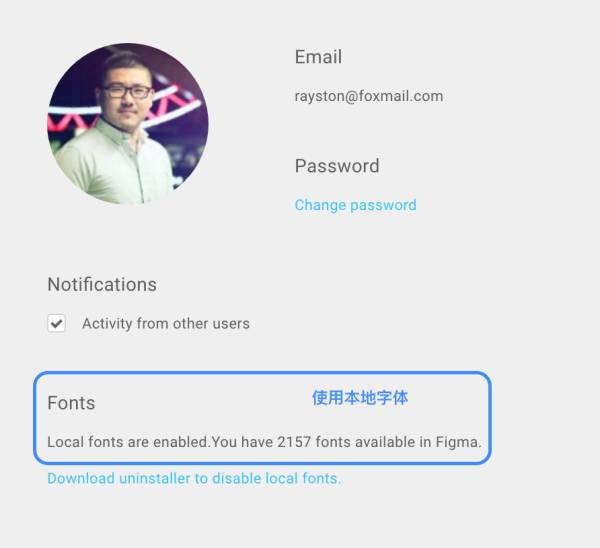

字体

Figma 原生支持 Google fonts 和 FontAwesome,也可以在个人设置中安装插件来支持本地的字体。

但实际的测试结果是,Figma 对中文的支持不太好,经常出现字体无法识别(实际已安装)的情况,这一点只能期待开发团队早点解决。

界面

为了尽可能吸引现有 Sketch 用户尝试 Figma,研发团队非常讨巧的将界面布局,设计的和 Sketch 「几乎一样」。

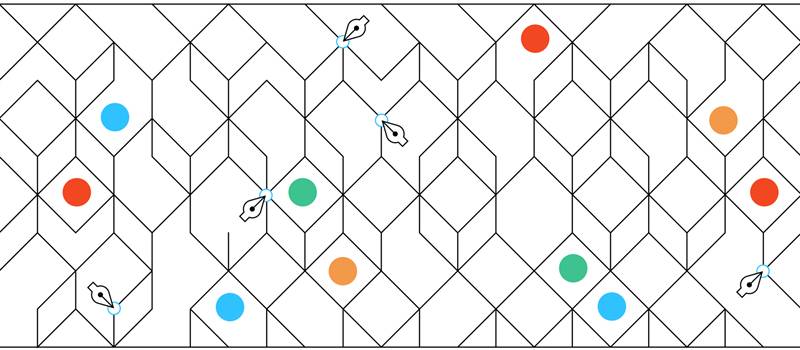

左侧是图层管理(蓝色框内),可以树状结构可以很方便的看到分组和图层;顶部是工具栏(橙色框内),插入常用矢量图形、钢笔工具、批注评论、文字、导入图片等;右侧是检查器(Inspector 绿色框内),对图形进行对齐、颜色、字号、遮罩、BackgroundBlur 之类的操作。