领略过中原的原始风情,现在我们一路向西北,启程前往最后一站——黄河上游。

陶器艺术之旅的第三站是马家窑文化,时间为公元前5000年-前4000年。马家窑文化是仰韶文化在甘肃、青海地区的一个分支,上承仰韶文化庙底沟类型,下接齐家文化,按时间顺序细分出从石岭下、马家窑、半山和马厂类型。

Stop 1——甘肃永靖

看呐,在村子里已经出现了专业的制陶工人,他们正在窑厂里研磨颜料。远处的地上摆着一件烧制好的陶罐:

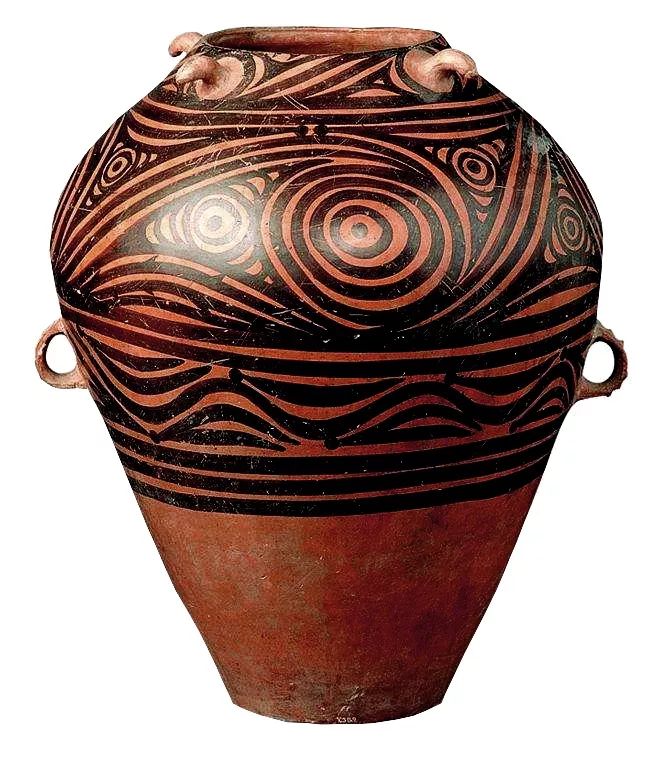

新石器时代后期\马家窑文化 水器或酒器

1956年于甘肃永靖三坪征集

高50cm | 口径18.4cm | 底径15.9cm

这件陶瓮体现了马家窑文化彩陶的特点:多使用几何形的同心圆和旋涡纹,用单一的黑色描绘,有的还在器物内壁图画。彩陶瓮的上部有旋涡纹,在2个大旋涡纹之间有2个小旋涡纹,旋涡纹下面有一周水波纹带和弦纹带。整个画面既像水面被雨滴击起的层层涟漪,又仿佛是湍急的河水激流涌动而形成的一个个大小旋涡。

熊亮老师在线上进阶课视频示范

古人将自然中的景象转化为抽象的符号图形,再用行云流水的艺术形式表现出来,观赏起来真是妙不可言。

这件陶器可能是用来储存酒的——也许那炫目的旋涡纹,促使醉酒的巫师眼中产生某种飘飘欲仙、沟通天人的幻觉?

Stop 2——青海大通上孙家寨

好了,醒醒酒,打起精神,我的朋友们。我们最后从甘肃去到青海,参加一场神秘的“劲舞派对”

(记得穿好舞会规定的衣着:兽皮裙,否则不被“保安”放进场子,可不要怪我)。

新石器时代\马家窑文化 舞蹈纹彩陶盆

青海大通上孙家寨出土

高14cm

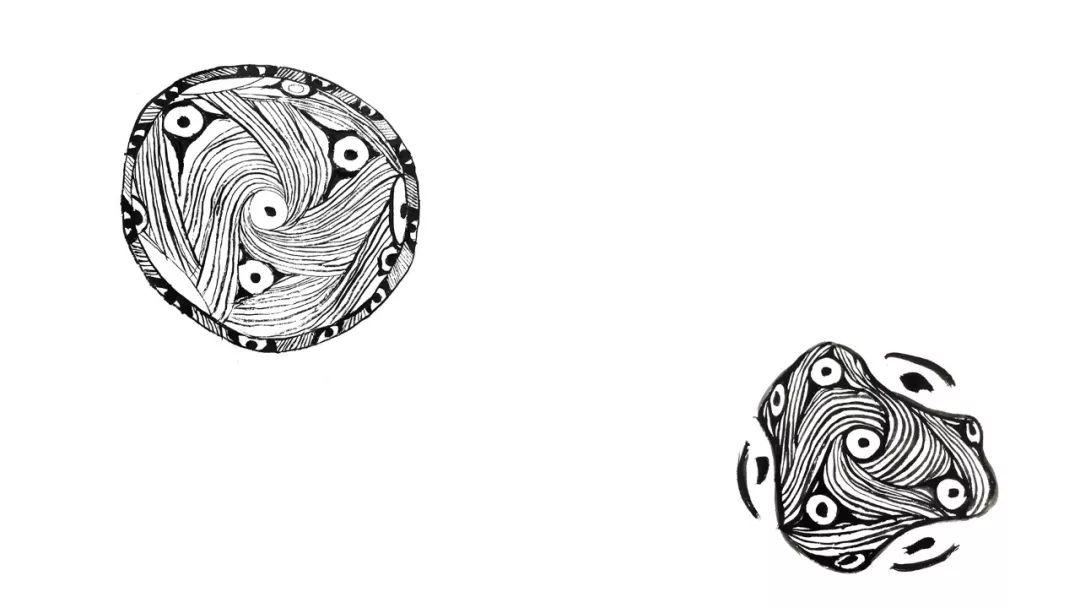

在这件舞蹈纹彩陶盆内壁上,我们可以感受到“劲舞派对”的盛况:画面中是五人一组的舞蹈队伍,他们肩并肩,手拉手,快乐地起舞。

美术史的学者们倒是对舞蹈者到底穿没穿衣服展开了激烈的争论:

有人认为他们是裸体,有人认为他们穿着衣服。要知道,我国新石器时代的先民已经有了纺织技术,在西安半坡的仰韶文化遗址中就发现了纺线工具,比半坡类型晚一千年的马家窑类型居民,肯定不可能整日裸奔啊。

Q:舞蹈者穿着的是什么衣服?为什么他们的大腿上都有一条斜线?

以狩猎为主的原始人,在舞蹈或祭祀活动中,会穿有“兽尾”的动物皮毛。因为这是对狩猎活动的再现,猎人们通常身穿兽皮,伪装成野兽的模样,伺机发起突袭。虽然彩陶盆里没有画出野兽,但透过舞蹈者脚下好像逐渐缩小的条纹,还有他们手牵手的动作,很可能野兽已经陷入重围,马上就要被捕获。

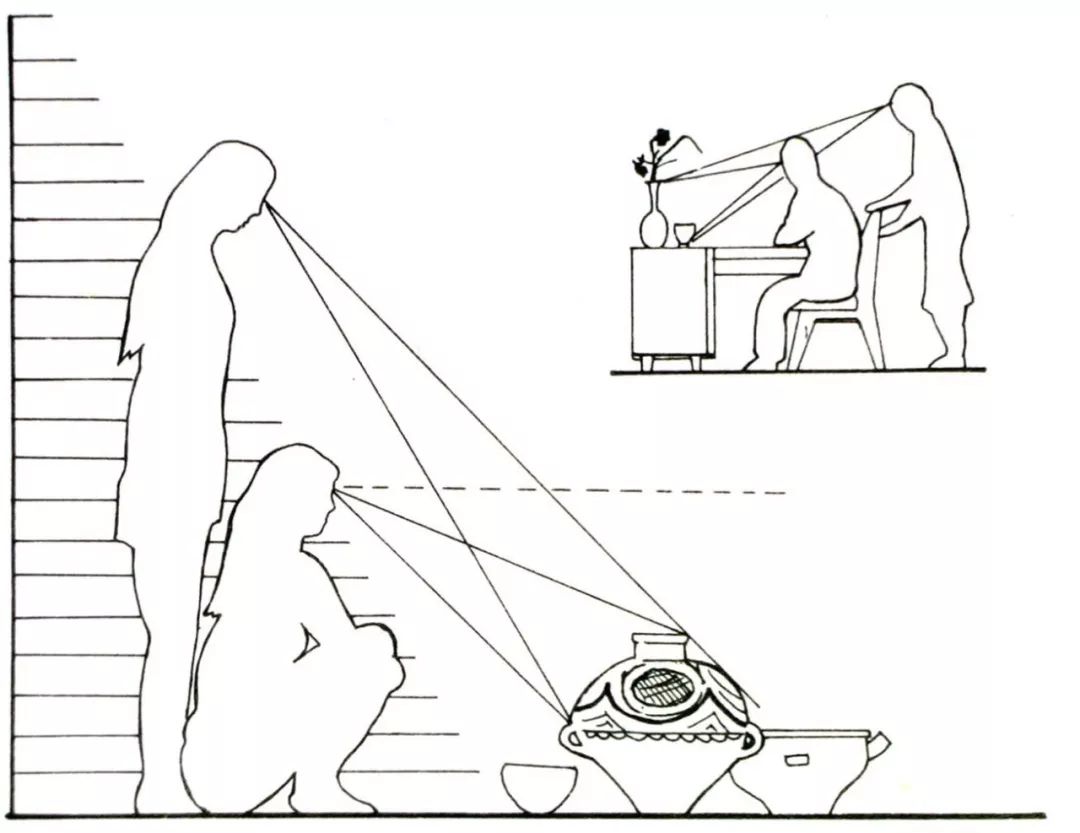

Q:你有没有发现,马家窑的两件陶器的下部没有图案,这是为什么呢?

新石器时代的人类的日常不是直立行走,就是席地而坐

(椅子和桌子?不存在的)

。

在这两种视角下,放在地面的陶器通常只能看到上半部分。因此,机灵的

(懒惰的)

制陶工人才会不多画一笔,多费一丝力气。

史前人类与当代人观赏器物视线存在一定的差异

万余年前的祖先们凭借在生活中的积累和观察,创作出了这些质朴实用的陶器和绚丽夺目的装饰图案。从粗陶到彩陶,一条不断递进的陶器演变脉络显露无余,也让我们深深地感受到了来自远古的热情与活力,这些原始的、有强大生命力的线条也给许多伟大的艺术家带来了灵感。

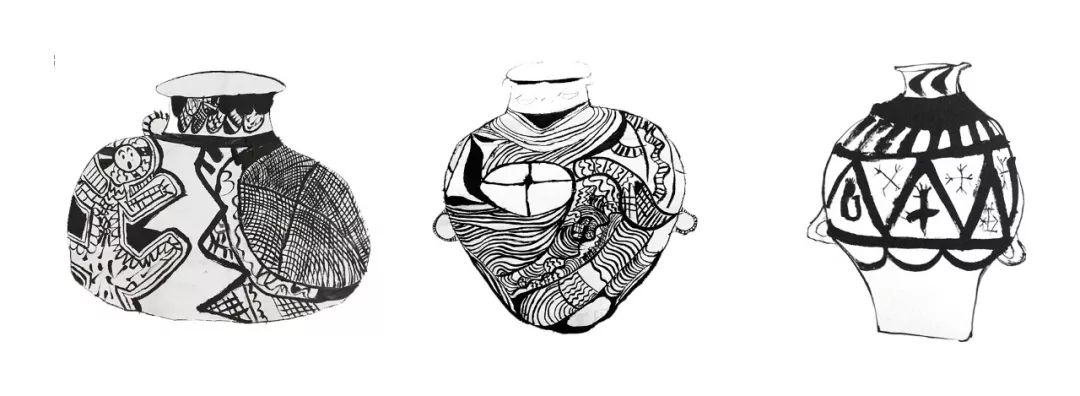

毕加索陶器作品

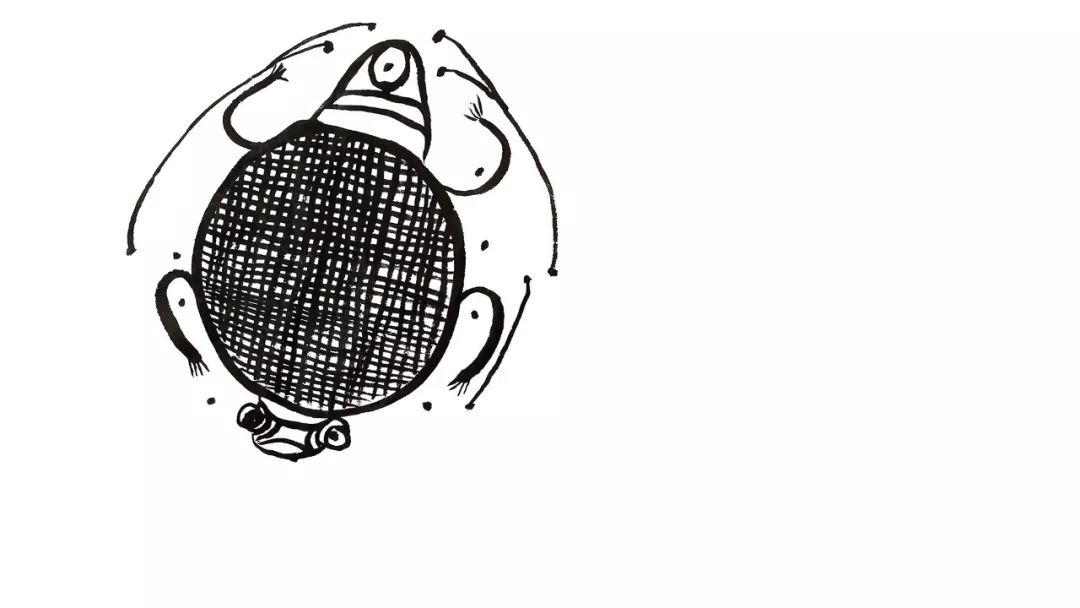

无论是艺术本身还是艺术史,我们都在寻找 “初”,并非强调“回到”,而是找到一种手和心更近的距离,孩童般天真的状态。 当人类第一次拿起笔去模仿、表述生活的周遭,当一个孩子第一次拿起毛笔去“创造”,对于笔、墨、纸互相细致而入微的感受、对于物和我之间述说不尽的关系发生了。

“人生来就处于直接体验的过程,但等我们察觉并过度依赖自己的思辨之心后,我们就往往关闭这种过程…… 想重新发现古人的创造动态,我们不只需要熟悉他们的笔墨价值标准,还必须学习不带成见去观看,并参与每件作品的创造过程”,在艺术的教学相长中,消弭名词和符号的固化进而从人的感知出去去理解和表达需要行动本身去呈现。当小朋友的艺术实践与原始陶器纹样相互交融、同时发生,我们尽管去看,一种“之初”的喜悦。