本文授权转载自公众号:第1整理术

微信号ID:diyizhenglishu

万科住宅设计师

逯薇

前几天跟我分享过这样一段话:人生有三力:自然力、社会力、想象力。从居室获得的美好力量,就是自然力。

今天邀请亲子收纳达人

陌上依依

带来她的文章。这篇文章足足写了两个星期,如同小锅炖粥,越炖越有味道。由于文章着实太长,一朵在编辑时忍痛删减掉1/3的内容。如果读者喜欢,下次会将未刊发内容独立成篇。

亲子收纳达人陌上依依

家,心之所向

断续有人留言,说想看我写收纳。也打了许久腹稿,迟迟未下笔,大概因为说起收纳,不知为何想到的总是白娘子和小青姑娘手指太阳穴,口中念念有词,大施障眼法或上演乾坤大挪移的惊绝画面。

而我实在列不出多少令人眼前一亮的“收纳神器”,更不掌握什么能够叫堆积如山的满室杂物凭空消失的独门大法。

我笃信

一个家所呈现出来的样子,与人的生活、与内心状态互为示现

。

我认同蒙特梭利关于零至六岁的儿童

是

吸收性心智

的

看法,这一阶段的孩子,会不加选择地从环境中汲取大量信息来发展自我,如同海绵吸水,水是什么色,海绵便染上什么色。

尤其三岁之前的婴幼儿,与外界接触有限,大多时间生活在家庭中,家于他们仿佛世界

之映象。

从这一意义上来讲,你如何照顾一个家,便是如何照顾孩子的心。

作者家的客厅,二岁宝贝做“厅长”。

我想要给我家两岁“厅长”的,是一个兼具

秩序、美感

与

爱意

的家:

秩序,令她感到世界是有章可循的,进而对其产生安全感和信任感,也为她将来学习规则、走向外界打下基础。

美感,是呵护她心中初萌的审美的种子,让她在感官最为敏锐的人之初,常被美好物事包围;这种自幼习得的惜物之心,与环境建立情感联结的能力,对发展中的人格至关重要。

爱意,则是打造这一切的基石;当爱在家中各个角落、在家人间、在孩子心中自由无碍地流动,她才能够心无旁骛去感受秩序与美,并心甘情愿成为它们的守护者。

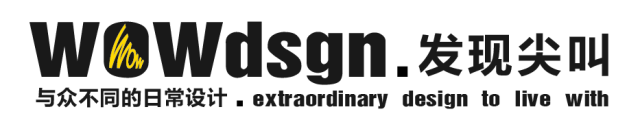

在家中随处摆一些花草,教孩子照料它们。

家的意义,远不止栖身之地。

家,其实是你能够自由掌控的那一部分人生。

当你从不思考,也全不在乎,它便简化为一个冰冷的、毫无生命力的所在。对于不得不成长于其中的孩子来说,也是如此。

花了些笔墨阐释个人的家庭价值观,旨在说明,没有可复制粘贴的两个家,也没有通行的整理技巧。

比急不可耐动手拾掇更紧要的,是屏息静气,对当下状态作一番检视:

我也仍在摸索中并且常常漏洞百出。所幸,我从来坚信并贯彻,惟有将错综复杂毫无头绪,即使读再多炙手可热的育儿书籍也无法撼动的问题在现实中一一拆解,并在每个细处与环节付诸巨大行动力,方可能令一丝丝微小却令人雀跃的改变发生。

分享几条我的亲子空间规划及收纳原则。你会发现,这些原则,也便是收纳之“术”,皆为上述居家育儿之“道”的衍生......

常听人说,孩子的东西多得家里都没地方下脚了。初为人母时,我也经历过一段母爱泛滥疯狂囤物的时期,恨不能倾尽所有,将世上好物尽皆奉于这一个小小婴孩面前。

与孩子的“热恋期”过去后,理智开始重新运作:将如此体量庞大、细节繁芜的信息,走马灯似地丢给孩子,要她不断选择、处理、消化,对她来说究竟是自以为是的丰富,还是实实在在的负担?

我决定“简化”。以玩具

为例:

四个箱子,解决四大困扰。

先是果

断丢弃那些

破损及零件不完整,完全丧失利用价值的玩具

。这样形容似乎有些鸟尽弓藏、兔死狗烹的无情,实际做法是请厅长对它们说“谢谢”、“

再见”,而后交由妈妈处理。

破损玩具放入“弃置箱”。

再将反复玩过许久、几乎可以确定她不会再感兴趣的那部分,放入“

转送箱

”,

伺机或送人或捐赠。

偏低龄的玩具,放入“转送箱”。

对于不明就里或出于冲动提前购买的“超龄”玩具,则

存入“

等待箱

”,待她能够

驾驭时再交与她。

超龄玩具与“等待箱”。

即便是“现役”的玩具,也将一部分放

入“

替换箱

”

。在展示空间,只留她“应付”得来的量。将这个“量”固定下来。每隔一段时间,以一两件新玩具替换下旧的。

“现役”玩具和替换箱。

将四个箱子贴上标签,存入“

玩具中转站

”

,即储藏室:

绘本、衣物和

日常用品

,也用相似方法进行简化。

这样做的好处几乎立竿见影:我不必再穷思竭虑该如何将越变越多的孩子物品塞进有限的空间,而她也无需在过多、过剩的选择面前无所适从;现在她可以轻易挑到有意尝试的玩具和绘本,或从衣橱里选择想要搭配的衣物。

因为选择有限,她反倒能够专注而深入地玩耍、阅读;通过和这些特定的“我的东西”一贯而重复的相处,她与它们日渐熟络,进而建立起某种童年伙伴似的紧密且深厚的关系。

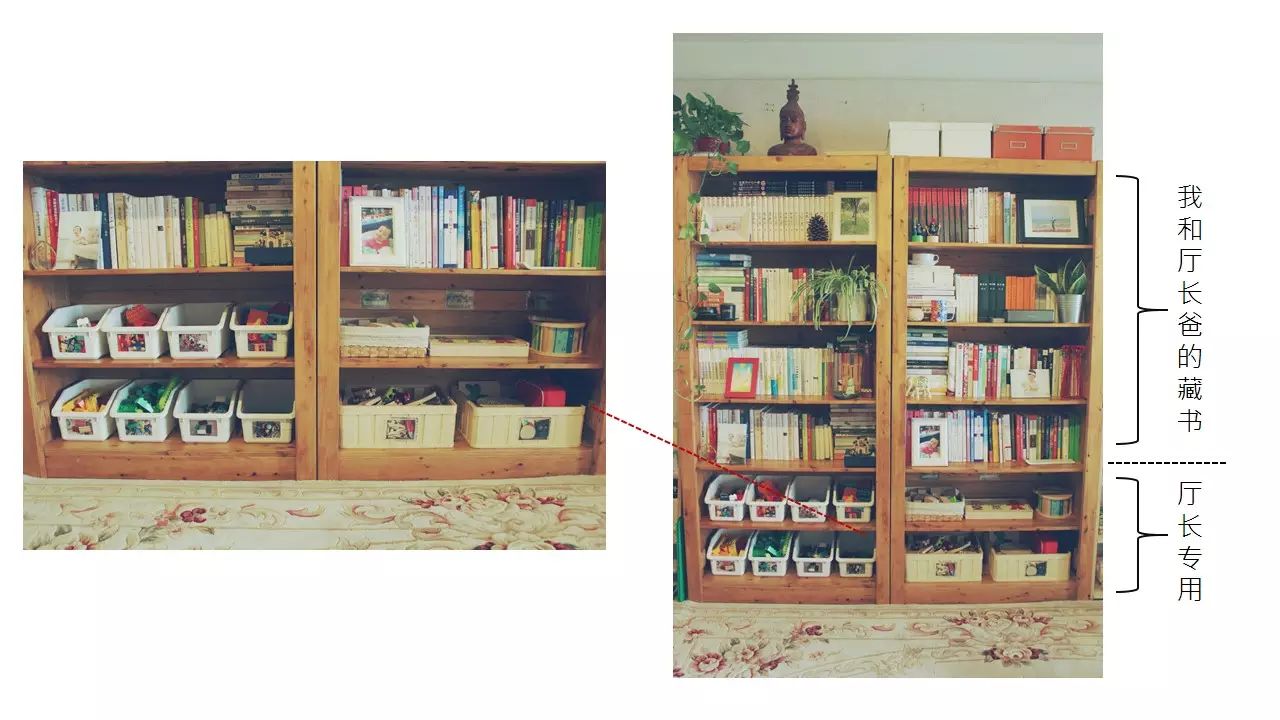

简化后的玩具,全部放在书柜的底下两层,以及旁边的玩具架上。转角的儿童厨房,也是孩子的玩乐空间。

简化后的阅读美劳区

,

正在使用的书和美劳用品全在这里:

2、友好:创造条件让孩子“自己来”

《蒙台梭利早期教育法》一书中讲到,“只有在自由的环境中,孩子才能学会设法去控制和改善自己的行为”。

评价一个亲子收纳系统是否成功,不看储物功能多强大,

而是,

它是否足够“友好"。

维持一个有孩子的家,和经营一间公司其实十分相似。如果员工只会制造混乱,老板整日跟在后面替其“擦屁股”收拾残局,沦为大管家、超级员工,那一定是管理上出了问题。面对孩子这个打骂不得更辞退不了的麻烦“员工”,我曾无数次绝望而无力地发号施令:“把玩具收起来!”多数时候,只能做那个“擦屁股”的人,落得身心俱疲,亲子关系剑拔弩张。

也试过自作聪明将她的物品藏起来,或置于高处,不许她染指,由我一手安排她的日常。

深入了解蒙氏理念后,我意识到上述做法何其愚蠢且低效,并开始思考:什么样的环境对于孩子来说才是真正“自由”的?

追求独立,本是幼儿成长最强大的内驱力,为何我包揽了一切,她却并不领情?

我痛定思痛,着手设计一

套

由孩子自主管理的

收纳

制度。

将玩具统一置于书柜底下两层,方便她取用:

订制的低矮玩具架与书柜并列,玩具全部收纳于此集中管理:

开放式绘本架,以及配合其尺寸的方格置物柜,组成阅读区:

迷你沙发和儿童椅,让孩子觉得一切尽在掌握:

我将她的物品统一放置在她能够轻松够到的低处,便于她自由取用;参考蒙氏做法,添置一些儿童尺寸的家具,让她在家中得以和成人一样活动自如。

她很快明白这些是她的“地盘",供她自由使用并负责照管。她迫切想要自己作主的愿望得到尊重和满足,每日愉快地穿梭于她的“领地”之间,像只筑巢的燕子,忙忙碌碌不亦乐乎。

我并未止步于这“自由”的表象。若不能在各处细节上周全,我们很快便会遇到新的麻烦。

比如,明明已采用“友好”的开放式收纳,孩子仍很难拿到她想要的玩具或绘本;事先已订下规则边玩边收,她也乐意遵守,但总是不能令物品各就各位,最后只好乱塞一气......

我反复审视新系统的每一个细部,很快便发现端倪:

看似清爽的整体式收纳,对厅长而言难度太高!

改用浅型收纳盒并列分装,一目了然,取放自如。

笨重的大型玩具,采用带拉手的篮子收纳,方便孩子搬动:

使用文件收纳盒分装绘本,轻松将书丢进去:

孩子没有随手归位的习惯怎么办?用照片来帮忙,虽然拍摄和打印照片有点麻烦。但只需要麻烦一次,未来孩子就能按图索骥,为每个玩具找到自己的家。

我的办法是

拍下玩具照片

,用证件卡制作标签,在墙面标记收纳位置:

对于有特定收纳工具的玩具,直接将照片贴在收纳篮上:

最后,再在架子一侧贴上“全景照“,让她在收拾完毕后进行对照:

使用图片标签,不仅是有益的收纳辅助手段,更是一种愉快的游戏方式。利用“游戏力”,轻松克服来自孩子意愿上的阻力,比干巴巴地请求他们“把玩具放回去”实在有效又有趣太多。

游戏力在收纳上的运用不一而足。比如,利用游戏帐篷给毛绒玩具们搭一个“家”,在“家”里摆放上“小床”和“小沙发”,不消提醒,她也会记得每晚要送毛茸茸的朋友们“回家”,将它们“哄睡”——《不睡觉世界冠军》里,黛拉不就是这样做的?

建一座“停车场”(将警示胶带粘在瓷砖地面),小推车和踏行车,都要停放在各自的“车位”上:

如此,通过选择为孩子量身订制的家具、划出专属活动空间,营造出对她而言十分“友好”,同时易于维护的居家环境。用华德福式的语词来形容,极具“

滋养性

”的氛围,让孩子乐意参与其中,作出自己的贡献。

3、规则:学习照顾环境和自我管理

做到前两点,万事俱备,只欠“执行力”的东风了!

每个孩子都是天生的破坏王。在许多人心中,这似乎是一条颠扑不破的真理。但我认为它只有一半是正确的。

订立一些规则,教孩子如何使用和维护家中的收纳系统。从什么时候开始都不嫌晚!

合理而执行得当的规则,并不会扼杀孩子的创造力,绑缚其自由天性;相反,事先立好规矩,通过正面告知的方法,叫孩子早早明白行为的界限,并且知道在一定范围内能够凭他/她作主,这比事后毫无节制地使用权威,禁止他们做这做那,更让孩子感到自己是相对自由的,而父母是可信赖和追随的。

分享几条我与厅长一向坚持的“家规”,非常“蒙特梭利”。对她来说,它们一点也不复杂,既好记忆也好操作。

-

边玩边收。

-

划定玩耍区域。

-

爱惜所有。

-

错误管理。

4、留白:成长需要空间和等待

如果挖空心思设计了近乎完美的收纳系统,又不厌其烦拟定了一本正经的使用守则来守护战果,我却告诉你,不要对孩子期待过高。

成长这件事,有时是“随风潜入夜”的浑然天成,有时又要为人父母者付出难以想象的耐心来等待。这是对生命发展规律彻骨的理解和尊重,需要极大的宽厚和圆融。

我从收纳这件小事,管中窥豹,聊聊如何在琐碎日常中为孩子的成长“留白”。

首先,不要求孩子每次都做到。总会有些时候,无论如何劝说或要求,就是不要好好收拾。也许累了烦了,也许偶尔要反抗一下“家长权威”,也许没什么特别原因,只是一阵突如其来的小情绪。

其次,做到六十分便好。物品分类不用很细。在我家,孩子只要做到将书放回架子或丢进收纳盒便好。

再次,保留随时调整的可能。为孩子打造的收纳系统,一定是要能够随她成长需要随时进行调整的。

写在最后

“简化”,少即是多,引导孩子从过载的物质和信息中,选择自己真正所需,重建平静感和幸福感;

“友好”,换位思考,示范如何保持同理心,发展体察他人需求的能力;

“规则”,有限的自由,帮助孩子理解社会性,创造自律而专注的生活;

“留白”,万物有时,为成长留余地,诠释不疾不徐、自如从容的养育态度。

收纳,不失为一种有益的教育方式;从某种角度上来讲,它也是建构世界观的基础。生活由物品构成,能够善待一杯一碟的人,方能拥有心灵充实、精神自由的高质量人生。亲子收纳术的背后,其实是孩子透过你的眼睛看世界。

-END-

广告时间

你还可以长按下方二维码

关注尖叫服务号

了解尖叫最新优惠活动

👇🏻

点击文末阅读原文

,进尖叫商店看看