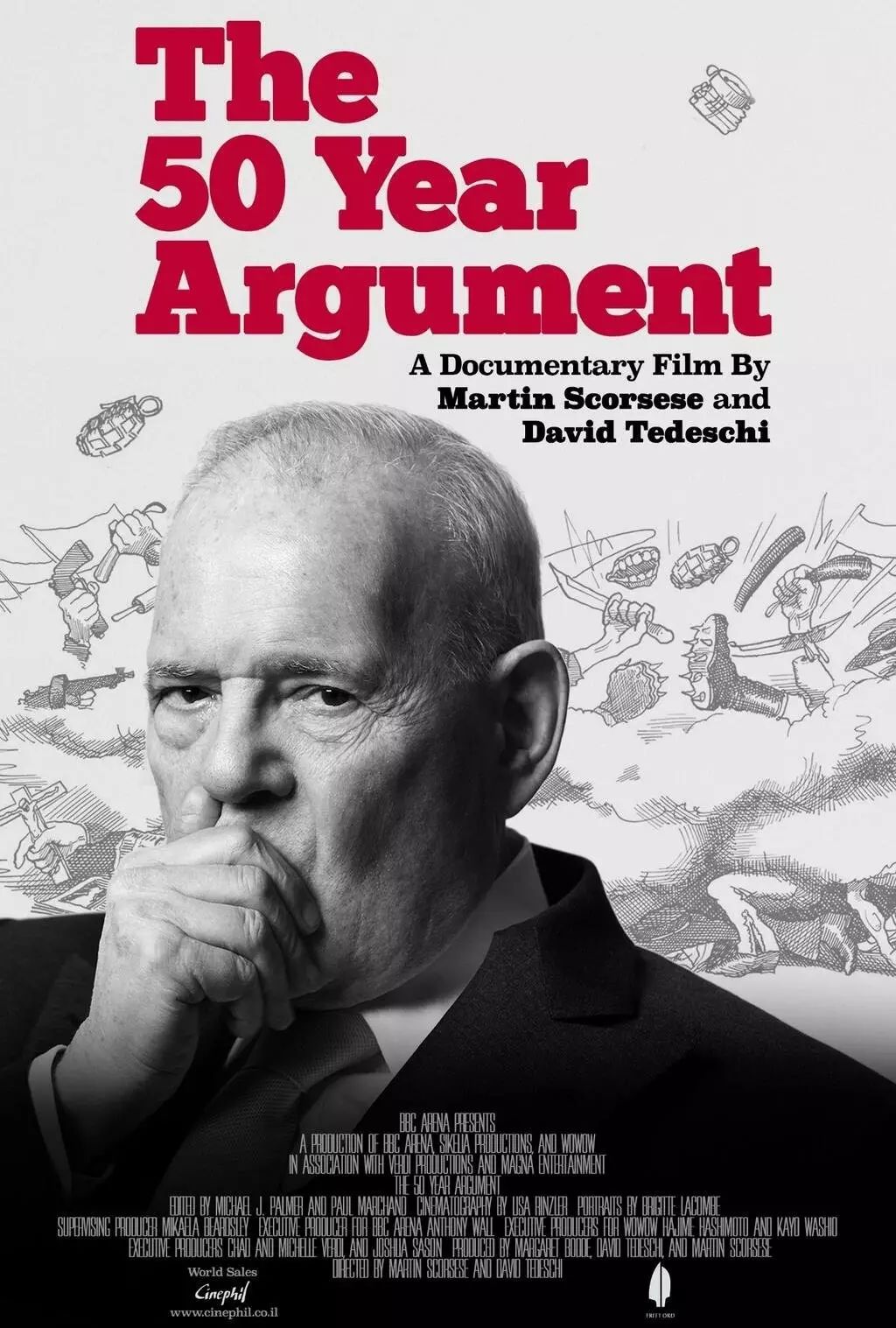

前两天看了纪录片《50年的争论》(The 50 Year Argument),讲述了《纽约书评》(The New York Review of Books)的发展,如果你没看过,建议找来看看。

文中提到一篇哈维尔的文章《踢门》,发表在1979年3月22日的杂志上。找来看了一下,发现好像就是给今天写的。

列几条新闻:

不说太多了,我猜这篇文章可能活不过三天,你觉得呢?

那是一个周日午夜,两个朋友和我——我们想找个地方喝一杯,竟然给我们找到一家,不仅开着门,它还会再开一个小时。门是锁着的,这是常事,我们就按门铃。没反应。等了一下,我们又按。还是没反应。过了一分钟,我们决定轻轻敲门。仍然没反应。后来,当我们要走的时候,门开了,不是为我们开的,而是服务员要让自己的一个朋友出来。借着这个当口,我们很礼貌地问他,里面是不是还有地方能让我们进去。服务员根本不搭理我们,不告诉我们这个地方已经满了,不解释他不想要客人,也不说他只让朋友进去,什么都不说。他一言不发,他毫无反应,他甚至连看我们都不看。当着我们的面,他“砰”的一声就把门关上了。

在此之前,整个事件都很平常。在布拉格,类似事情每个晚上都会发生,发生在依旧对普通公民开放的少数饭馆和酒吧门前。

奇怪的事情就是此时发生的:我突然怒气冲天。说奇怪,是因为我根本不是易怒的人。这样突然爆发的狂怒——会搅乱我的判断力,让我做出从来没有做过的事情,也不是我的性格——只有在极少数情况下发生在我身上,大概每7到10年一次吧。一般来说,很重要的事情(举个例子,比如有人公开诬蔑我,或是没收我的公寓什么的),不会让我怒发冲冠,只有小事会这样。我还在部队里的时候,一个叫伍尔维的士兵想绊我一跤,我回头胖揍了他一顿。就是在这个意义上,当晚酒吧前面的危机跟我的个人历史还挺一致的。

这不意味着,此类让我暴怒的小事不是替代物或补偿。也许像他们说的,这些小事是在为失败的大事付出代价,让我生气。也许在我平静的灵魂深处,有一个秘密的电池在充电,一点一点儿地,直到积聚的潜在电力达到某个水平。然后,任何微小的挑衅,都足以让杯子里的水溢出来,某个微不足道的原因,就会让一切爆发出来。因此,无辜的伍尔维得到残酷、无常的惩罚,也许是因为我花了两年时间搭一座浮桥,然后又被下令要去拆掉它。

所以我突然心头火起,开始凶狠地踢酒吧的门。让我惊讶的是,什么都没有发生,门应该是非常厚的玻璃做的。不管从什么标准来看,我的态度荒谬不已,不可原谅。我就像一个流氓无赖,自己的一部分也知道,但是对我的行为毫无影响。

门就像多年前的士兵伍尔维,起到了同样的补偿作用。门付出的代价,是为所有那些傲慢的冷漠、责骂、羞辱、粗鲁、轻视,它们漫漶在当今普通人的生活中。它付出的代价,是为了所有公共部门中的等待,所有百货商店里的长队,所有不回应我礼貌信函的机构,所有不知道如何跟人说话的警察,除非像一个小士官对自己的跟屁虫颐指气使。它付出的代价,是为了所有警察和其他穿制服的恶棍们的阴谋诡计,他们让布拉格的夜晚不再适合无伤大雅的娱乐。也许,它甚至要为那些人付出代价,他们对哲学家拉吉斯拉夫·卡吉尼克拳打脚踢。它付出的代价,是为了那些坐办公室的人们的粗暴无礼,以及不是坐办公室的人们带来的恐惧,为了慢慢地、但是不可避免地渗透到当今生活方方面面的鄙视和焦虑,它们慢慢让每个地方、每段关系都失去人味儿。我的愤怒,是一个无能者的爆发,一点小小的侮辱,似乎象征了所有加诸他生活中那些巨大的 、复杂的侮辱。

所有这些都不足以为我的无赖行为辩驳。相反,我没有勇敢面对现实,而是向它低头。唯一的借口,就是没有人是超人。人们的精神偶尔崩溃,也并不奇怪,特别是常常压抑自己的人们。

接下来发生的事情在意料之中。身形庞大的服务员,又在街上现身。他抓住我的领子,然后,在他朋友的帮助下,把我拖到酒吧里。他们开始打我,大喊着我是个恶棍,说要去叫警察,他们会好好修理修理我。我的怒火烟消云散,自己表现得特别实际——也就是说,像个懦夫,没有保护自己。我现在感谢自己的实际,因为这让他们很快就对我失去了兴趣,把我踢到街上,也没造成什么严重伤害。因此,我这很没头脑的反抗,反抗一点小小的侮辱——服务员不搭理我们,这反抗没有造成严重后果,因为面对严重得多的侮辱——一顿痛打,我报之以沉默。

如果我像个男人一样保护自己,事态会如何发展?

1)几乎可以确定,我会成为自己勇气的牺牲品,很常见那种:大概会掉一只耳朵,或者几颗牙,鼻子或胳膊被打坏,回家的时候,也许有一只眼青着,外套上还有血。

2)更重要的是,由于是我先踢门引发这一切,我很可能被逮捕、受到指控,还要为造成丑闻受到谴责,都是因为违反了刑法第202条款。这样一来,我也许会推迟受到的惩罚,当然,除非逮捕还伴随着殴打,但不会特别严重,因为因为我又不是“政治犯”。

3)晚报大概要登个豆腐块,说一个疯子在酒吧门口维护人权。

4)大部分理智的人会说:“他像个流氓无赖,活该遭此报应。”

当然,上面这些都没有发生,但是我当时心里清楚:每个角落里,202条款都在等我们犯错误——仿佛一个诡计多端又手腕圆滑的家伙,对我们每个人都有安排。我也明白,对于每个有血性的人来说,这个条款构成某种恶性循环。

注意它是怎么起效的。第一阶段:在常见的侮辱氛围中,这样的一个人,他的神经几乎必然崩溃,然后就发现自己陷入一个小“丑闻”。由此,他就更容易遭受更大的侮辱,来自已经向他挑衅的人。如果他不能,或者不愿意,好好表现,像我当时一样,采取“实际”的做法,他就会保护自己。接下来,他当然就会发现自己陷入更大的“丑闻”。不管他如何被惩罚,侮辱总会再次胜利,而且力度更大。如果他真得有血性,几乎可以肯定,他会被逼造成超级丑闻,我都不敢想象。这什么时候是个头?

这个恶性循环的幽灵,能够有效鼓励产生有人想要达成的“实际主义”,不是吗?逃离的唯一方法,是放弃尊严和荣誉。我有个朋友曾受到审判,就是因为打了调戏他女友的人。在我们这个时代,官方的道德律令就是“把另一边的脸转过来”。

人人都知道,你不能在每个酒馆门口不顾一切地连踢带打。然而,202条款将我视为嫌犯。不久前,我跟一个法律专家讨论,他说这一条“引进自东方”,在我们的国家里,它没有法律传统。它不是政治化的成文法,然而它只能诞生于某种政府。再说,它跟政治化的成文法也有共通之处:

1)它是可以扩展的:几乎任何事情都可以被人称为“丑闻”,只要他想要声称自己感到反感。(真是告密者的天堂啊。)

2)条款的实施,有赖于国家不健康的政治和道德氛围。比如,在1963年,诗人伊凡·希罗斯(Ivan Jirous)第一次发起Jiri Lacina作品展览,他可以让自己的行为充满争议,但没人会想到要送他去监狱,为了所谓的“丑闻”;但是在1977年,他与第二次Lacina的展览有联系,导致自己被捕。

3)这个条款可以,而且常常被用作政治迫害的工具。官方理由很简单。需要谴责一帮不听话的音乐人吗?指控他们制造丑闻!想要阻止一群年轻人举行集会吗?逮捕他们预订会议地点所在房子的主人,指控他们制造丑闻!很容易发明事实,一个感到“反感”的证人总是能找到的。需要骚扰某人签署请愿吗?等到某个晚上,他喝多了,在空荡荡的电车里表现奇异,那就逮捕他,说他制造丑闻。

如果在“惹麻烦的人”身上适用该条款,有多少会被送进去?要是条款202在战后就已经存在了,那先锋艺术运动还能剩下多少?

4)推行该条款的决定,完全仰仗于官方的良心。那么,不妨想象一下,一个布拉格知名工厂厂长,在瓦茨拉夫广场长啸一声,我气坏了,就去投诉。地方检察官办公室的人只会嘲笑我。或者更有可能的是,他们会直接把消息送到马林诺夫斯基(Marinovsky)那里,看看我的记录有何可疑之处。然而,如果是我一声长啸,工厂厂长谴责我,可以肯定,我会被指控制造丑闻。

5)这个条款很容易用于挟私报复,而且也常常这么用。受人尊敬的张先生是王先生的敌人,他只需报告,说他对王先生的丑陋行为感到”反感”,王先生很快就会被逮捕,并且可能被指控说老板坏话,或是对工作环境不满,或是因为行为无礼、衣着奇异、习惯古怪,或是在楼梯间唱歌,允许自己的狗叫出声音。

因此,条款202成为中央集权——最早是沙皇的统治,现在是我们——众多手段之一,这些手段要把公民们关在笼子里。很多人对该条款知之甚少,但他们可以在空气中闻到它的味道。它是一个恰当的象征,象征一个政府不愿意公民集会、组织起来(当然,除非有人监督集会),象征一个政府更希望人们不要出门,或者如果大家必须出门,那就好好表现,沉默无语,小心翼翼,低三下四。这是一个鼓励互相监视、多疑妄想的政府,一个将社会视为低眉顺眼的羊群的当权者,羊群们应该永远感激自己拥有的这么一点东西。

我想知道,有多少人以违反条款202为借口被下了大狱,还想知道他们被捕的真实原因。他们不被看作政治犯,也没什么特别的言行。然而,相比滥用政治化的成文法而言,实施该条款这个事实,可以让我们更多了解国家的现状和政权的心态。公民们数不胜数的抱怨,我们一无所知,因为这个条款很容易就让大家沉默了;我们也不知道有多少个人的恩怨以其名行事,却伪装着爱国主义的外衣。

有多少孱弱无力之人的生活毁于一旦,就是因为某个当权者心血来潮,而他每天都在压迫众多公民?有多少被控丑闻的人只是专断指控的受害者,发出指控的政权无法容忍言论表达自由和反抗,那政府丝毫不容许任何偏离标准化的行为和思想?我们能不能数的过来,有多少或大或小的不公义,让我们的生活变得整齐划一、暗淡无光、陷入停滞?我们是否可以算得出它激发了多少打小报告、因循守旧、自私自利、冷漠无情和忧心忡忡?我们又怎能数得过来它破坏了多少我们的幸福,或是它在我们呼吸的空气中渗透到什么程度?

我再重复一次:一个人不能踢酒馆的门,每个社会都必须保护自己不受那样的流氓无赖的骚扰。这是一方面。但是条款202,特别是当今政权使用它的方式,最盲目、最狡猾的方式,这就是另外一回事了。

政治审判需要付出大量工作,而且常常动静很大。再说,没人真正相信它们。条款202是更有用的成文法,谁会为几个流氓无赖辩护呢?

而且,它的用途当然有无限可能。它需要的,就是一个神秘的微笑,一声微弱的欢呼,一句模棱两可的评论,或是一条颜色奇怪的领带。

很明显,这个条款有其特定视角。我告诉你,它就是未来的条款,是1984条款。在1977年底,我在酒吧前面的一点小小怒火,也许是某种付出代价的正义,这次没有严重后果。若是再有一次,类似行为还能逃得过去吗?

原文为法文,由Tamar Jacoby译为英文。

※ ※ ※

以上中文文字内容,版权归郑柯所有,转载请标明出处。

如果你想购买艺术书籍,点击【阅读原文】,前往“一天一件艺术品”微店。

如果你想给坚持原创和翻译的艺术君打赏,请长按二维码,送艺术君一套煎饼果子。