《记忆之弧》写的是我的孩提及青少年时代,即一个生于维也纳,在婴儿期就为避免纳粹迫害而随父母逃亡,然后在美国中西部长大成人的男孩的经历。我是把它当作有关家庭和同化、历史与调适的故事来写的。我希望它传递出对人类适应性的积极乐观态度——适应那些有关社会与政治变迁,转型与文化,悲剧、重生与希望的议题。

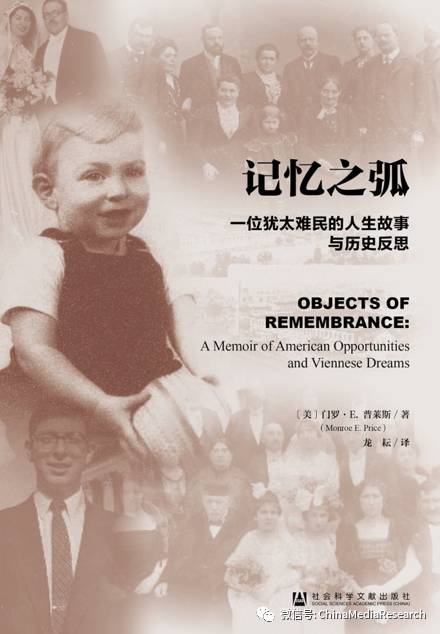

这部回忆录的英文版书名是Objects of Remembrance:A Memoir of American Opportunities andViennese Dreams。中文版的书名为《记忆之弧:一位犹太难民的人生故事与历史反思》。龙耘博士后来之所以用了这个书名,部分缘于马丁·路德·金的名言:“道德宇宙的弧线是漫长的,但它偏向正义。”希望我的生活践行着这个准则。另外,在我执教于宾夕法尼亚大学安南堡传播学院期间,有相当数量的中国学者前来访学,而这个书名也隐含着许多与这些学者的研究兴趣及主题相关的东西。

我非常高兴这本书能够与中国结缘。感谢我的好朋友龙耘博士,她用翻译表达了对这部回忆录的热爱,使得该书中文版的问世成为可能。

(

宾夕法尼亚大学安南堡传播学院门罗·E.普莱斯教授

)

这本书没有什么与中国直接相关的内容,但其中有一些主题应该是能与中国读者产生共鸣的。那就是历史的长臂如何严酷地影响着几代人的生活。对我而言,那是与民主的进步、教育的力量及社会的流动性相关联的。这本回忆录讲的就是个体与其文化间的互动。在我将其当成一部美国故事来写时,我想其中的种种变奏或许会引发在诸多变迁中成长的中国年轻人的共鸣。

在这块小小的历史碎片里,在我的记忆小角落里,也存在着重大的地缘政治的变化,人口的倍增以及无数悲欢离合的个体故事,参与其中的人大多都是无名之辈。他们受环境际遇左右,唯有努力奋斗以改变命运,有的人失败了,有的人则闯出了一片天地。

本书读者也会看到我在收藏方面的兴趣,我特别热衷于收藏那些与反映时代变迁及宣传议题相关的图片画作之类的东西。譬如,我的藏品中有两个中国孩子的珍贵画作,那是1940年代他们生活在日军集中营里时提交给绘画老师的作业。习作描绘了集中营里的生活与期望。我并不认识这些孩子,他们应该与我年龄相仿,整体上处在不同的环境氛围里,但同样也会看到时代的巨变。

我们没有他们的回忆录,我因此珍视这些画作,以及其他与这些时代巨变相关的版画、绘画作品。我用这样的方式来纪念他们。

这部回忆录的主题之一,就是我在成长过程中如何与犹太教信仰相处。生于那样一个复杂的时代和地方,家族里相当多的成员甚至不是因为他们的宗教信仰,而仅仅是由于他们的犹太身份而被杀害。这本书也反映了我对宗教的作用及其如何受到国家规制的理解。在许多社会中这都是个问题,不仅仅是在我的出生地奥地利,在美国与中国亦然。历史的回音有时是遥远的,但有时候又是与当下如此贴近。就在最近几年,我访问过上海的犹太人社区保护遗址,并且曾漫步于如今已成为游览景点的犹太教会堂,那时我会想象自己是这个古朴的犹太教会堂里的一个孩子。它让我回想起上个世纪四五十年代时,我的母亲和父亲经常带我去的位于布朗克斯的那个地方。

我从这本书的写作和出版过程中所学到的最有价值的东西就是可靠性,如果说有什么真实可靠的东西来自其中的话,那么它是可以被翻译为其他语言文字并为其文化所认知的。盛行的东西,总是具有某种共性——求是的共性、家庭和教育上的共性,以及每个家庭在生存奋斗方面的共性。为什么说这个故事既是唯一的,同时又可能引起普遍共鸣,原因正在于此。