▎药明

康德/报道

I 会话

录音中听到的第一个声音是我的。“我们在这里,”我说。语气故作轻松,但其实喉咙里很紧张。

然后,我发出了父亲的名字的音节:“约翰·詹姆斯·维尔奥斯(John James Vlahos)”。

“Esquire(先生)”是录音的第二个声音,这个蹩脚的模仿声,立刻让我放松。说话的人是我父亲。我们在他的卧室里坐着,他坐在玫瑰色的扶手椅上,而我坐在书桌旁边。几十年前,就是在这个房间,他因为我承认偷把家里的旅行车开出车库而原谅了我。现在是2016年5月,父亲已经80岁,我正在拿着数字录音机。

感觉到我不太了解如何继续,父亲递给我一些便条纸,上面写着:“家庭史”,“家庭”,“教育”,“职业”,“课外活动”。

“那么你想要从这些类别中的一个开始吗?”我问。

“我想开始,”他自信地说:“首先,我的母亲出生在希腊埃维亚斯岛的凯利斯郡的村庄......”就此而言,

这部分会话正式开始了。

我们坐在这里做这些事情,是因为我父亲最近被诊断患有IV期肺癌。癌细胞已经在他体内扩散,转移到了骨骼,肝脏和大脑。癌细胞可能会在几个月的时间内导致他死亡。

现在父亲正在口述自己一生的故事。

这将是十几个会话中的第一个,每个会话持续一个小时以上。当我的录音机启动时,父亲描述了他长大后如何探索洞穴,大学时打工往铁路货柜车里装载冰块的一桩桩旧事。他如何爱上我的母亲,成为一名体育播音员,一名歌手和一位成功的律师。他有时候会讲一个我听过上百次的笑话,有时候会说出对我而言全新的生平细节。

3个月后,我的弟弟乔纳森加入我们的最后一个会话。在一个晴朗的下午,我们坐在伯克利山上的天井上。弟弟谈了他记忆中父亲的许多怪癖。但是当我们快结束录音时,乔纳森的声音突然变了,他说:“我会永远仰望您,”说着有点热泪盈眶:“您会永远和我们在一起。”我父亲的幽默感已经支撑他在癌症的强度治疗中度过了一个夏天,他听到弟弟这些话有些感动,但却无法阻止一些情绪随着空气流逝。父亲说:“谢谢你的想法,虽然有一些夸张”。

在大家的笑声中,我按下录音停止按钮。

最后,我总共录了91,970个字,可以转成203页文字,用12号Palatino字体。我将这些页面制作成册后放进书架,上面装满了其他笔记。

但是当我把这些文字册放在架子上时,我突然有了超越文字记录的野心。

一个更大的计划在我的脑海中形成。

我想我已经找到一个更好的方式使父亲继续“活着”。

II 伊丽莎

1982年,我11岁,坐在我家附近科学博物馆中的Commodore PET电脑前面。每当我来到这里,都直奔这台机器。电脑会运行一个叫伊丽莎(Eliza)的程序——由MIT计算机科学家约瑟夫·魏泽鲍姆(Joseph Weizenbaum)博士在1960年代中期创建的早期聊天机器人(chatbot)。伊丽莎被设计为模仿心理治疗师的机器人,令人十分着迷。

当时我坐在屏幕前,并不知道魏泽鲍姆本人对自己这个发明很不看好。他认为伊丽莎只是一个小把戏(她是那些主要只是回应你自己的想法的心理治疗师之一),而且他为人们被自己感性错觉所吸引而感到震惊。“我完全没有意识到,”他写道:“只是简单地与计算机程序对话,也可能会引起正常人的妄想思维” 。

11岁的我就是这样的“正常人”之一。伊丽莎看似真诚的感知力让我震惊,例如她会问“你为什么感到伤心?”,但是接下来的对话又使我明白她显然没有真正感知(“你喜欢感觉伤心吗?”)。不过,在这个发光的绿色屏幕后面,是一个羽翼未丰的生命。

我上钩了。

几年之后,我学了一些Basic编程语言并且试着制作具有自我对话能力的计算机程序,还雄心勃勃地称之为“黑暗大厦”。模仿像Zork这样的经典纯文字冒险游戏,让玩家可以使用短命令来控制一段对话。我的发明可以持续数百行对话,但整个对话只能持续不到一分钟的时间。

几十年过去了,我的人生已经证明了自己更适合新闻工作。但我仍然对“会话式计算机”感兴趣。2015年,我在《纽约时报》杂志上发表了一篇关于“Hello Barbie”的长文,这是当时最先进的人工智能机器人,世界上最著名的芭比娃娃。在某些方面,这个全新的芭比娃娃就像伊丽莎:她通过一个预写的分支脚本“说话”,通过模式匹配和自然语言处理程序“聆听”。但是,伊丽莎的脚本是由一个德国计算机科学家写的,而芭比娃娃的脚本是由皮克斯创立的一家专门研究计算机对话的公司Mattel and PullString的团队共同完成。而且,伊丽莎的自然语言处理能力简单粗暴,芭比娃娃则依托了最新的机器学习,语音识别和处理技术。

芭比娃娃,亚马逊的Alexa,苹果的Siri以及其他语音产品实际上已经可以发出很人性化的声音,它们带来了“会话式计算”的繁荣。

▲

第一款可与人类进行双向对话的时尚芭比娃娃Hello Barbie™(图片来源:Pullstring)

随后,我继续与PullString团队保持联系,因为他们创建了其他会话角色(例如,“ 使命召唤”机器人,在野外的第一天有600万次对话)。有一次,该公司的首席执行官,皮克斯(Pixar)的前首席技术官Oren Jacob先生告诉我,PullString的野心不仅限于娱乐业。“我们想创造技术,

允许人们与物理世界中不存在的人物进行对话

——他们是虚构的,像巴斯光年(Buzz Lightyear),或者已经去世的人,像马丁·路德·金”。

我的父亲于2016年4月24日诊断出癌症。几天之后,很偶然地,我发现PullString正在计划公开发布用于创建会话的软件代码。很快任何人都可以访问PullString用来创造“会话角色”的相同代码。

于是一个想法几乎立即涌入我的脑海。在父亲接下来几个星期的检查和治疗的过程中,我更坚持了自己的想法。

我梦想能创造出Dadbot,一个不是模仿小孩子玩具的聊天机器人,而是模仿一个真正的男人——我的父亲。而且我已经有了原始资料:那些躺在我书架上的91,970个字。

这个想法是如此强烈,即使它看起来并不太现实

。这时候我正好在网上看到一篇文章,像是冥冥中不可知力量传递给我的信息。这篇文章是关于谷歌的两位研究人员进行的一个好奇心项目。研究人员将2600万行电影对话提供给神经网络,构建了一个可以采用概率机器逻辑进行人类语言对话的聊天机器人。研究人员用一大堆哲学问题来测试机器人。

有一个问题是:“生活的目的是什么?”

聊天机器人的答案打动了我。

“

永远活着

,”它说。

III 框架

“对不起,”我妈妈至少说了三次:“你能解释一下聊天机器人吗?”我们在父母家里的一个沙发上坐在彼此旁边。我爸爸躺在房间里的躺椅上,看起来很累,这样的日子越来越多。已经到了8月,我决定现在是告诉他们我的想法的时候了。

正如我已经考虑到建立一个Dadbot意味着什么(考虑到父亲患病的情况,这个名字实在有点过于可爱,但它已经占据了我的脑海),我心中已经有利弊列表。

利益正在增加。

当我的父亲正在走向死亡时,创建一个虚拟的父亲可能会令身边的人更加痛苦,特别是当他病得越来越重的时候。最重要的是,我担心机器人可能只是提醒我的家人它在模仿的人,但离真正的约翰·弗洛斯本人很远。Dadbot如果把我们的关系和记忆变得廉价,那也是一种失败。

所以我急于向父母解释这个想法。我告诉他们的Dadbot的目的只是以动态的方式分享我父亲的生活故事。鉴于当前技术的局限和我作为程序员的经验缺乏,机器人永远不会超过我真正的父亲。也就是说,我想要机器人以其独特的方式进行沟通,并至少传达一些他的个性的感觉。“你怎么想?”我问。

我的父亲同意了。他一直是一个相当乐观的人,但是疾病正在使他走向虚无主义。他听到我的想法时,就和我说要去喂狗,或者另一个小行星上有文明的反应一样,他只是耸耸肩说:“好的。

家里其他人的回应——我们这些能够幸存下来的人——则更热情。我的母亲说,她喜欢这个想法。我的兄弟姐妹也是。我的想法绝对是奇怪的,但是我的弟弟说,但这并不是坏事。“我可以想象自己想要使用Dadbot,”他说。

于是这事变得板上钉钉。

如果即使只是一个数字来世的提示,我也想要父亲不朽。

这是我的父亲:约翰·詹姆斯·弗洛斯,出生于1936年1月4日。父母是加利福尼亚州的特雷西市的希腊移民Dimitrios和Eleni Vlahos,后来搬到奥克兰。加州大学伯克利分校的Phi Beta Kappa毕业生(经济学专业),加利福尼亚日报的体育栏目编辑。旧金山一家大型律师事务所的执行合伙人。资深球迷。作为伯克利纪念体育场新闻发布会的播音员,他在1948年至2015年期间参加了7场家庭足球比赛。吉尔伯特和沙利文狂热分子,他出演了像HMS Pinafore这样的节目,并担任轻歌剧院Lamplighters的总裁35年。我的父亲对语言(英语和希腊语流利,西班牙语和意大利语熟悉)和建筑(旧金山志愿者导游)很感兴趣。他是一个语法书呆子,笑话出纳员,无私的丈夫和父亲。

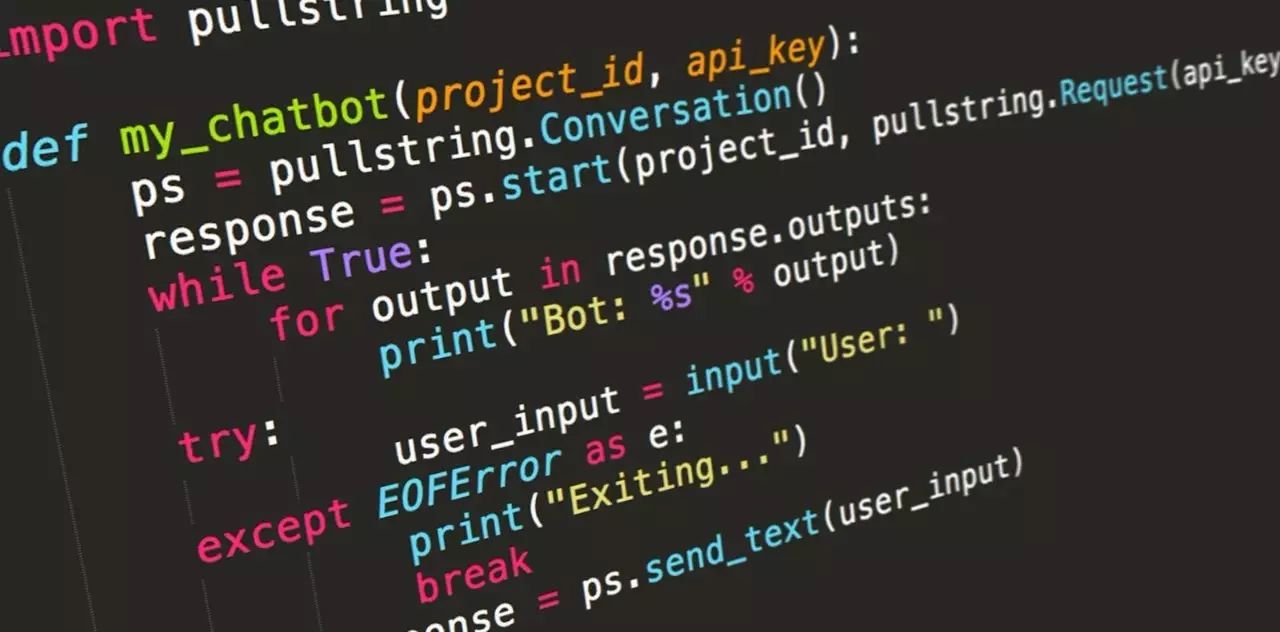

这些都是我希望编入程序内部的对父亲生活方式的概述。但首先我得把事情说出来。2016年8月,我坐在电脑上,第一次启动PullString程序。

▲

PullString平台提供计算机脚本,可以编码,测试和调试人机对话(图片来源:Pullstring)

为了降低工作量,我决定Dadbot至少要能够通过短信与用户交谈。不知道从哪里开始编程,我告诉Dadbot先说:“你好吗?” 现在,已经向外界发出了一个问候,轮到Dadbot聆听的时候了。我需要预测用户可能输入的响应,我打了十几个明显的选择——好,很好,坏,等等。这些都称为规则。根据每个规则,我编写适当的回应语言,例如,如果用户说“很好”,我告诉机器人说:“我很高兴听到这个说法。”最后,我创建了一个回退(fallback),对于没有预测到的每个输入的回应——例如, “我今天感觉很尴尬。”至此,我已经编写了我的第一个对话,在非常简单的问题上解释了多种意外情况。

瞧,

机器人诞生了。

不过可以肯定的是,这是Pandorabots的首席执行官劳伦·昆泽(Lauren Kunze)称为“crapbot(废物机器人)”的东西。就像我曾经玩的“黑暗大厦”游戏一样,我刚刚到了门口,面前的路令人眼花缭乱。当代码像一个巨大的迷宫时,机器人反应会很好。用户输入触发机器人的响应,每个都响应又导致一个新的用户输入,直到程序有数千行。你预计用户可能会说的规则——可以通过精心编写的对话片段,借鉴布尔逻辑的短语和同义词。然后可以将规则组合形成可重复使用的元规则,称为意图,以解释更复杂的用户话语。这些意图甚至可以自动生成,使用由Google,Facebook和PullString提供的功能强大的机器学习引擎。除此之外,我还可以选择让Dadbot通过Alexa大声与我的家人交谈(尽管令人不安,他的回应会以一位女性的声音说出来)。

学习所有这些复杂性将需要几个月的时间。但是我那蹩脚的“你好”代码教会我如何创造会话宇宙的第一个原子。

使用软件几周后,我为Dadbot画了一个架构。

我决定,从简单的谈话开始聊天,用户将会选择我父亲生命中的某个阶段来交流。为了表示这一点,我在页面的中心写了“对话中心”。接下来,我画出父亲生活的各个阶段——希腊,特雷西,奥克兰,大学,职业等等。我添加教程,首先用户将获得关于如何最好地与Dadbot交流的提示;歌曲和笑话;还有一些我称之为Content Farm的内容,可以在整段交流中引用的对话片段。

为了填补这些空白内容,我挖掘了口述历史记录,这需要花费很长时间。原材料比我意识到的更丰富。春季时,当我父亲和我做采访时,他正在接受第一次癌症治疗:全脑放射。这类似于每隔几周他的头部要放进微波炉,肿瘤学家警告说,放疗可能会损害他的认知和记忆。但我看不到这种迹象,因为采访记录显示了父亲回忆重要和平凡的细节的能力。我读了一些段落,他还会用葡萄牙语说“工具”,他记得宠物兔子,杂货店的簿记员和他的大学逻辑教授的名字。我听到父亲讲述了他妹妹在高中演唱会上演奏了柴可夫斯基的钢琴协奏曲。我听到父亲唱了“我和我的影子”,这是他1950年在高中戏剧俱乐部试镜中的演出曲目。

所有这些材料将帮助我建立一个健壮,知识渊博的Dadbot。

但我不想让机器人只代表我父亲是谁,而应该展示他是如何生活的。

它应该描绘他的态度(温和谦逊),观点(主要是积极,偶尔阴暗)和个性(博学,逻辑,最重要的是幽默)。

Dadbot无疑将是一个真实人物的低分辨率版本。

但是,可以合理地教导机器人模仿我父亲说话的方式,以及父亲怎么谈论他最迷人和特别的事情。我的父亲喜欢这样多音节的词汇。他用词有些过时,有自己的风格和标语。

使用文字记录,我可以把父亲的实际说过的话存储进数字大脑。

但个性有时候是通过一个人没说的话显示出来。

当看到父亲如何接待访客时,我才意识到这一点。全脑放射后,整个夏天父亲接受了积极的化疗。化疗让他十分疲惫,以至于每天要睡16小时以上。但是,当老朋友在休息时间来拜访他时,父亲永远不会反对。“我不想显得粗鲁,”他告诉我。这种对自我否认的倾向是一个编程挑战。那些存在的聊天记录怎么能捕捉到什么都不说所传递的信息呢?

▲

作者用自己创作的Dadbot跟虚拟父亲对话,他们交流了一天的心情和对患癌症的感受(图片来源:wired)

IV 雏形

我花在Dadbot 的工作时间从数周变成数月。一开始设置的主题模块——例如大学——扩大成子主题的嵌套文件夹,如课程,女朋友和加州日报。为了避免重复,我将数百种重复的会话构建成脚本,如“ 是”,“您想要谈什么?”和“有意思”。我安装了生活事实的支柱:我父亲住在哪里,他孙子的名字,以及他母亲去世的那一年。我编写了他对甜菜的看法(“令人作呕”),以及他对加州大学洛杉矶分校(UCLA)颜色的描述(“婴儿屎黄和蓝”)。

当PullString新增了允许在消息传递中发送音频文件的功能时,

我开始制作父亲声音的剪辑。

这样,Dadbot就可以做更多事情,比如讲诉在我和兄弟姐妹小时候的一个故事,那个讨厌洗澡的小男孩Grimo Gremeezi不小心被拖到垃圾场的故事。在其他音频片段中,机器人会唱父亲最喜欢的歌。

我关注到准确性。

我仔细检查了为机器人编写的代码,例如“你能猜出我在想什么游戏?(Can you guess which game I am thinking of?)”我的父是一个语法狂热者,他永远不会用介词结束一个句子,所以我把这句话换成了:“你可以猜测我在我心中有哪些游戏?(Can you guess which game I have in my mind?)”我还试图表达一种看起来的温暖和同情心。Dadbot能根据听到的话,例如听到感觉好或坏,还是光荣,激动,疯狂,枯竭,恶心或关心,学习如何回应不同的人。