题记:

一恍,高考已经走过了40个年头。这40年里发生了太多悲欢离合的高考故事,这些故事都被封存在了那属于青春的记忆里。

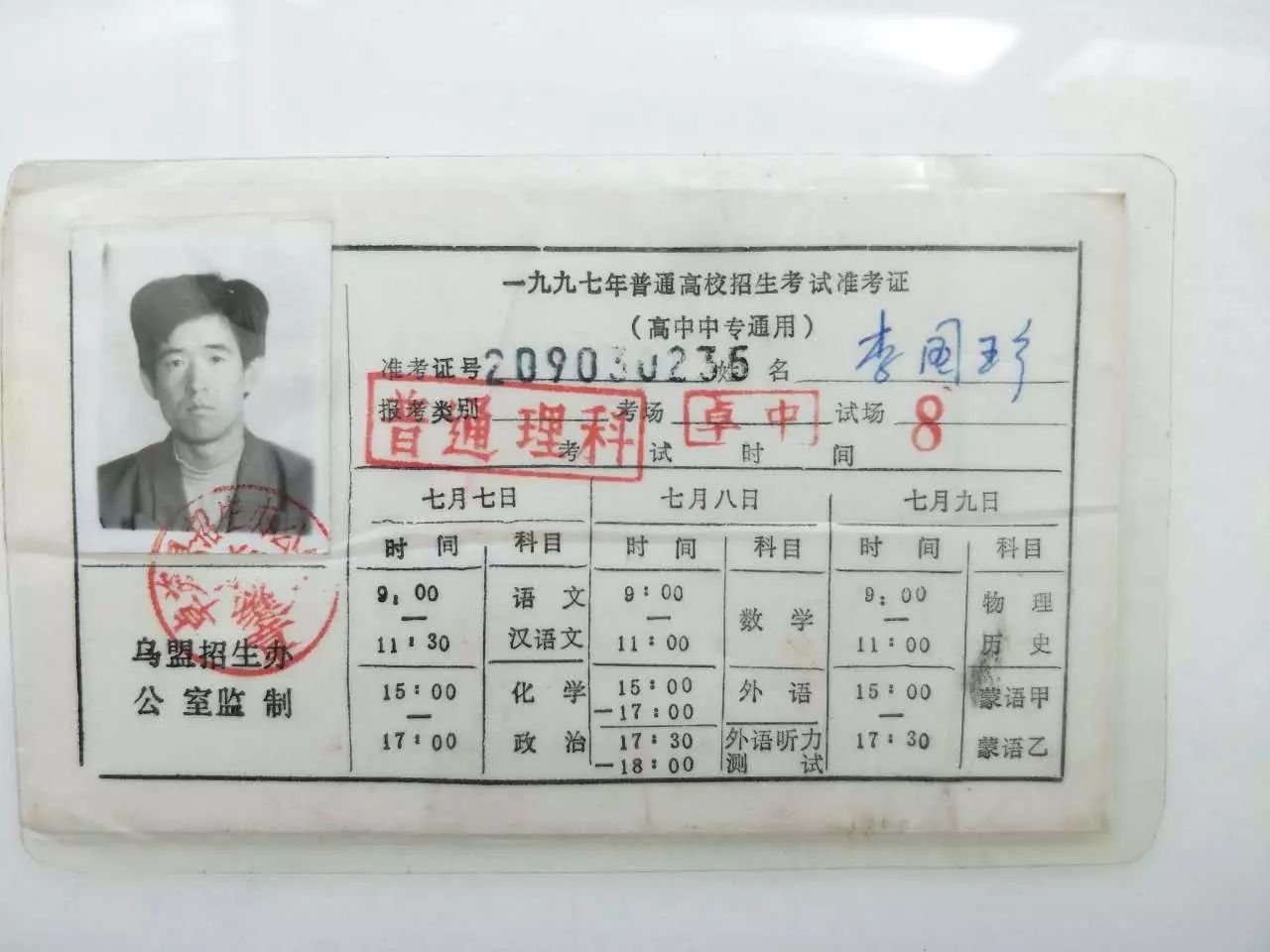

1997年距今已经整整20年了,当年发生的事大多已记不清了,记忆犹新的唯有一件事,那就是当年的高考。

高考准考证

为了能考上大学,为了能圆大学梦,我付出了别人难以想象的艰辛,身心和毅力受到了极大的考验。放弃高考的念头曾几度在脑海里闪过。但是作为一名农村的孩子,在那个年代,我深知,只有高考才能实现我的理想,只有高考才能改变我的命运。

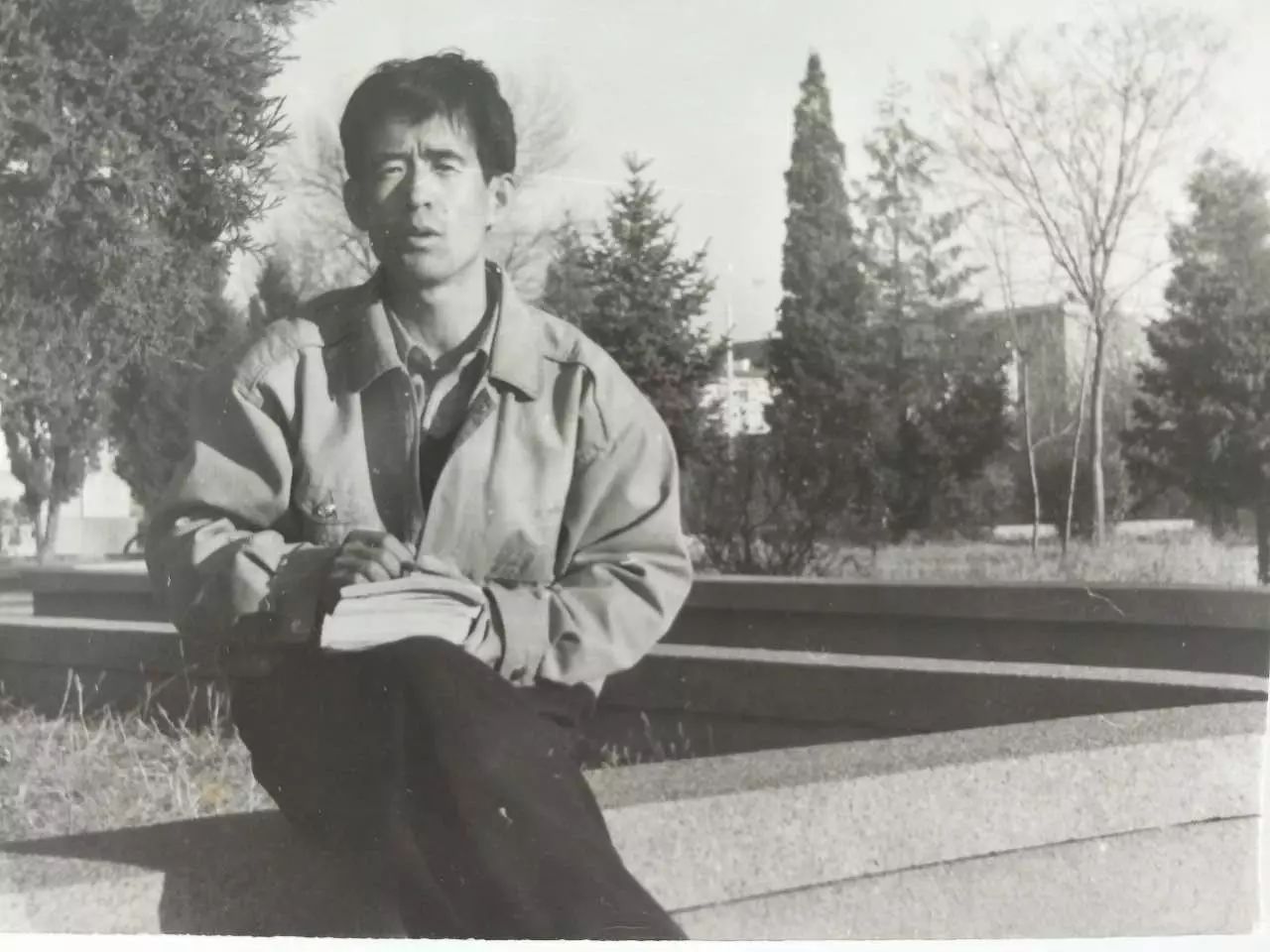

从走进复读班的第一天起

,拼命冲刺高考成了我一天、一周、一个月……的主要任务。曾记得,每天第一个来到教室的一定是我,门上冰冷的锁头、火炉中前天晚上燃烧未尽的炭火成了我一天中见到的最早的东西。坐在冰冷的板凳上,习惯性地将双手放在嘴边,用嘴里呼出的热气将手稍微温暖一下,程序性地开始了读课文、背单词,抄写数理化公式。

高中照片

一阵清脆的铃声响过,同学们条件反射地一窝蜂拥到了食堂。囊中羞涩的我,一根油条和一碗清澈见底的大米粥是我一成不变的早餐,更多的时候我是冲着那一碗免费的稀粥才去买油条的。

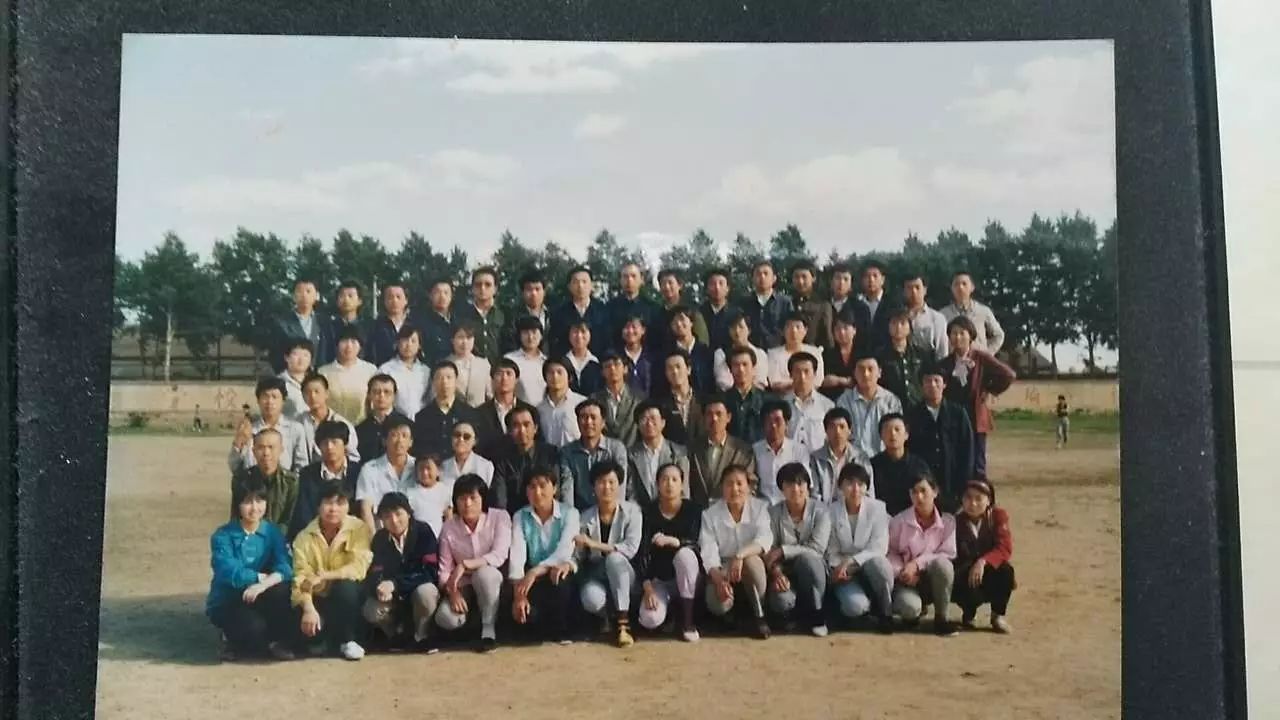

我们上下午各两节课,一节课两小时,中间很少有休息。对于这种上课模式我们早已习惯了。课堂上,老师讲解的非常之快,稍不留神就会被落下。

夜自习结束后,学校统一关闭了所有教室的电灯。没有了电灯,取而代之的是每个桌角上的一只只小蜡烛。那一年入夏后天气变得异常炎热,全班百十支多只蜡烛燃烧的热气常常弄得我们大汗淋漓。

高中毕业照

每天奔走在教室、食堂、宿舍三点连成的轨迹里,单调的生活将年轻人的朝气抹杀的荡然无存。

我再次走进了高考的考场

,我

再次试图

借助手中的笔去改写自己的命运。

三天的高考很快就结束了,为了这三天,我足足准备了了十几年;为了答好“3+X”五份试卷,多少年来,在求学的路上我丝毫不敢怠慢。因为在那个年代谁都知道,考上大学是改变命运的唯一出路。

公布成绩的那天早上

,母亲早早地起了床,亲手为我做了象征“步步高升”的“炸糕”。这种在北方只有在过时过节才能见到的美食,寄托了那个年代多少父母“望子成龙”的殷切希望。

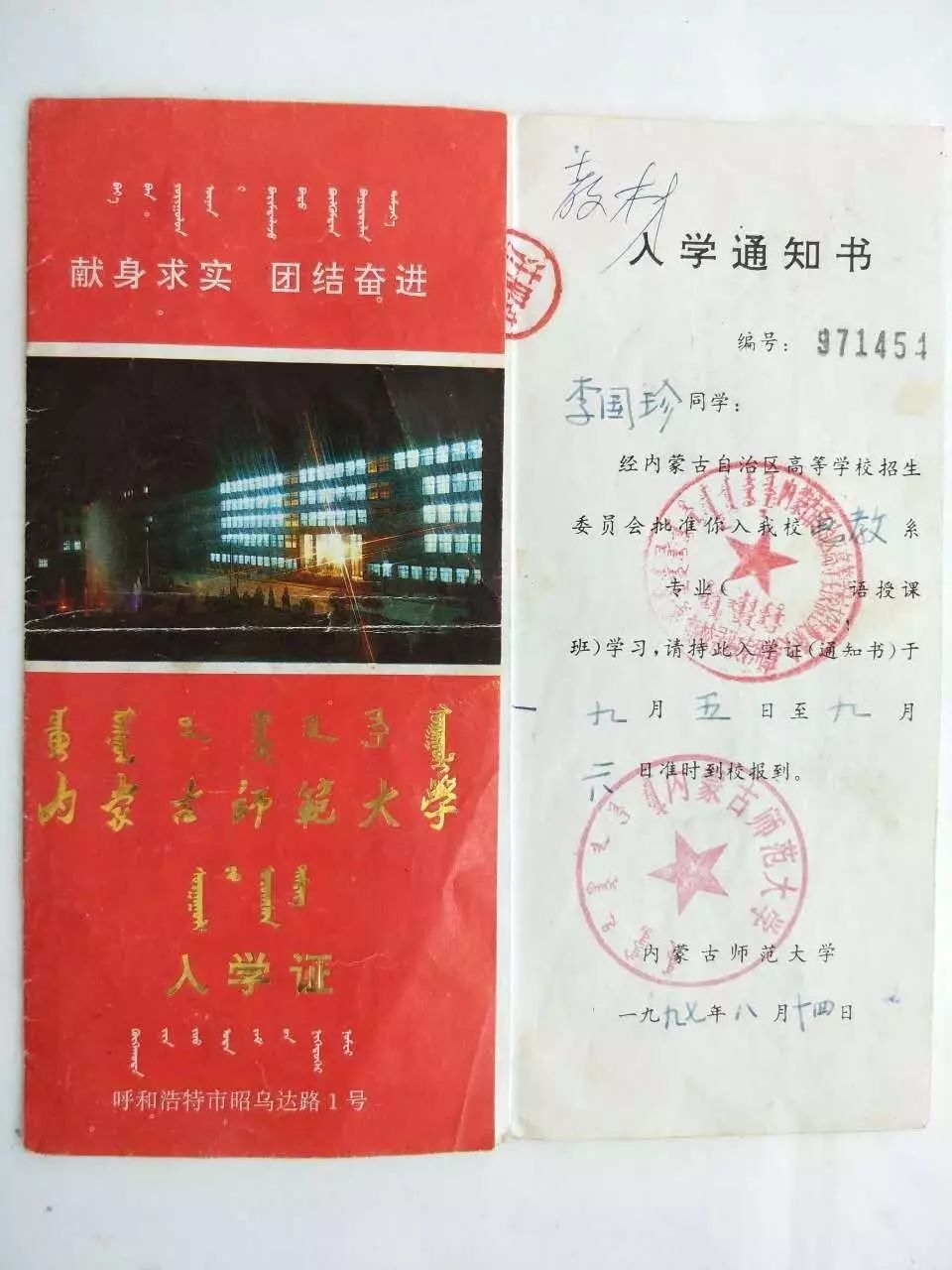

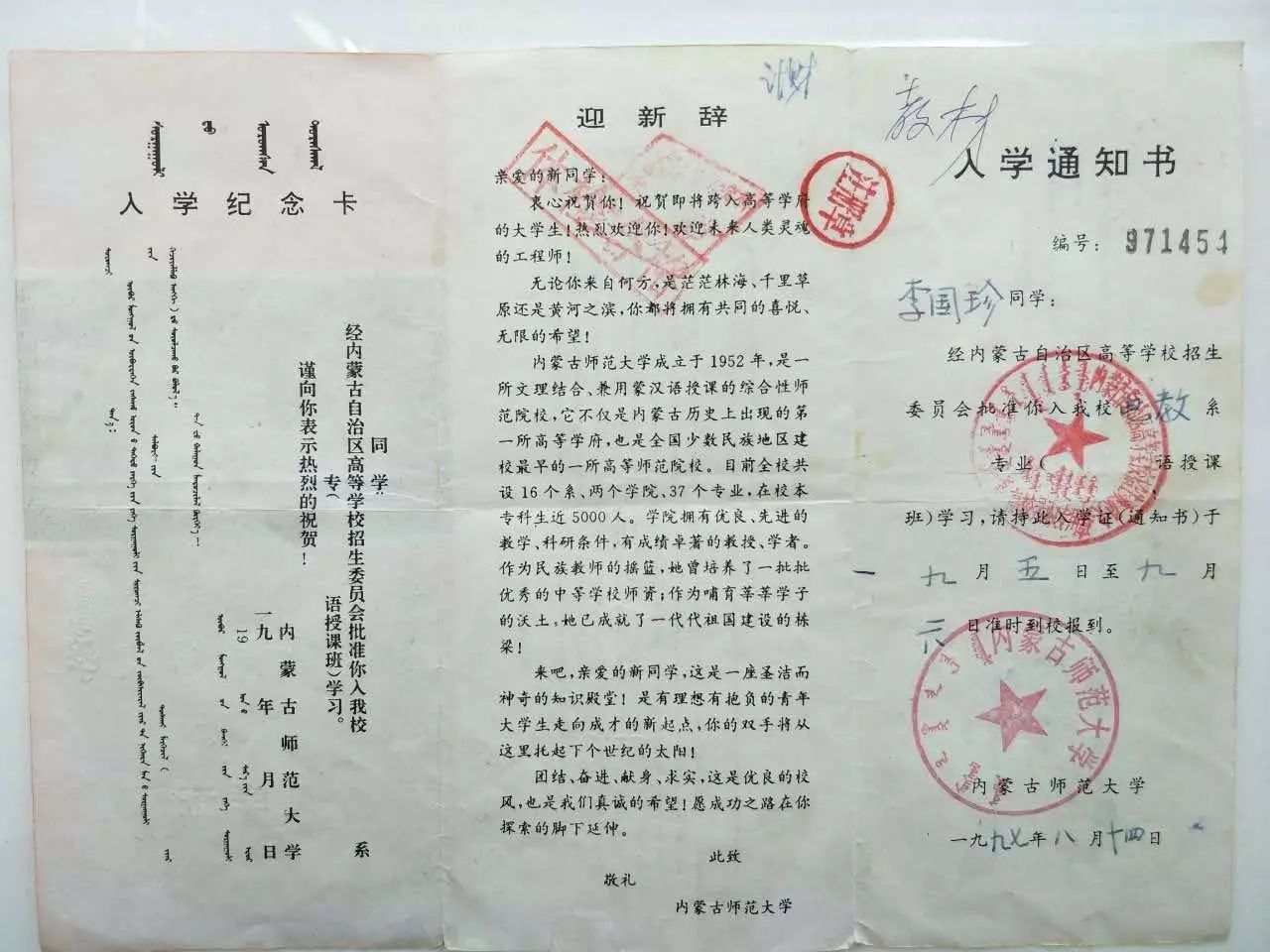

当年的录取通知书

曾记得,母亲像个小孩似的,拿着我的录取通知书左邻右舍跑了个遍,逢人便说“我儿子考上大学了!”。现在回想起来,母亲的自豪甚至有点骄傲也是可以理解的,因为那一年,她的儿子成了村里有史以来唯一的大学生。

与现在的阳光招生不同,

当年填报志愿唯一可以参照的就是各批次的最低控制线

。在这种情形下高分低报,低分高报的现象相当普遍。不少考生高考分数很高,填报志愿时由于保守而与心仪的大学失之交臂;还有的考生填报志愿时过高地估计了自己的分数,错失了当年仅有的机会。

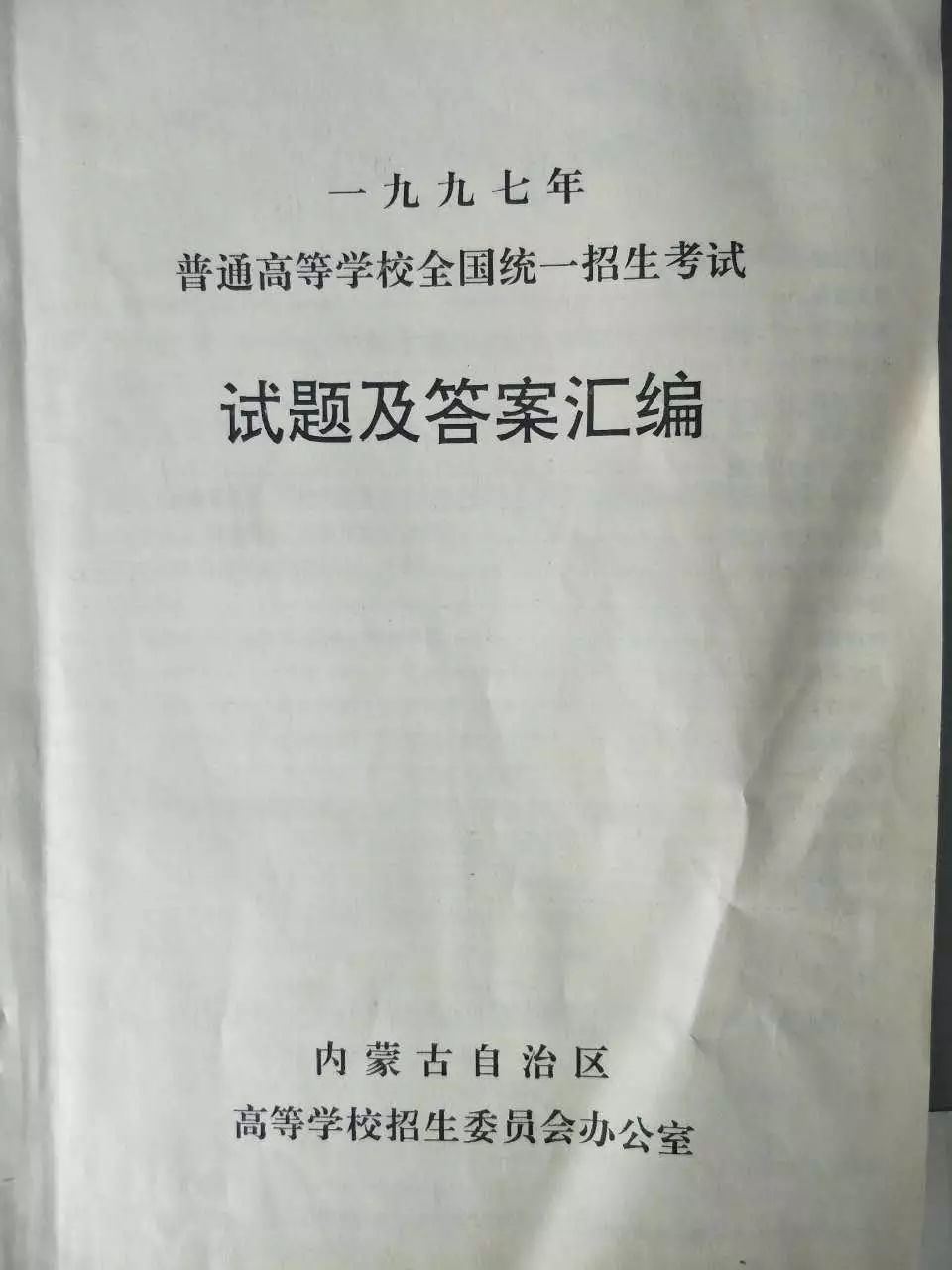

那年的高考试题与答案

我的运气还算不错:

那一年,内蒙古农、林、牧、医、师院校免学费;

那一年,内蒙古师范大学首次跨入了本一院校;

那一年,我的高考分数恰好与内蒙古本一分数线相同。

于是在填报志愿时,我没有犹豫,直接填报了内蒙古师范大学,并被顺利录取

。

录取通知书

大学毕业后,我被分配到包头北部一座名叫白云鄂博的小城,做了一名人民教师。工作后身上曾引以为豪的光环逐渐被剥落,倒是“知识改变命运”让我体会的愈发深刻了。

20年过去了,每年高考到来的时候,回忆当年的高考,分享当年的高考,早已成为了一种生活习惯。

永远忘不了1997年!

那一年,就是那一次高考,让我走出大山,融入了城市;

那一年,就是那一次高考,彻底改写了我的人生轨迹。

李国珍老师与家长们

又值一年高考时,由衷说一句:感谢1997,感谢那一年的高考。