【汪十句,小城青年,北大男生,前媒体人,现归隐京城某处,关心时事,略通文史,热爱思考,欢迎朋友们批判性转载,鼓励性关注】

敬请关注,点击上方蓝色“真评十句”,长按文末二维码,及搜索公号“真评十句”或“TrueTen”

今日,喧嚣已久的“双一流”大学名单正式公布。其中,一流大学建设高校42所,北大人大清华领衔;一流学科建设高校95所,囊括了不少特色专业院校。

自2015年国家提出这一概念以来,围绕这一名单的种种猜测和争吵,最终尘埃落定。长期以来,标定中国大学档次和地位的“985”和“211”概念,至此成为了历史。

我上大学的时候,堪称大学排名话题的黄金年代。各大论坛、高校内部BBS,无数学子为了母校的排名争论不休,彻夜难眠。那时候还有一个叫做“网大”(Netbig)的网站,几乎就靠大学排名活着。

那时候比较有名的大学排行榜,我记得有武书连、校友会等好几家,每年的排行榜出炉,都是万众瞩目的热点事件。如果发现自己的学校被对面的宿敌某校压过一头,那简直吃不下饭睡不着觉。虽然我在北大,再不济也就是排个第二,却也常常津津有味的看着大家板砖横飞,乐此不疲。

大概是那个时候的游戏不太好玩,社交工具也很简陋,更没有直播可以看,年轻人分散精力的法子不多。现在已经很难想象那幅场景了。

大学排名党分为很多流派,有数据说话的考据党,也有情怀当先的底蕴派,但大多数人,对“985”、“211”的档次划分还是尊重的。毕竟这是国家定的标准,分量不一般。如果连“985”、“211”的圈子都进不了,那根本不算“重点大学”,还排个什么劲啊。

当然,对于中国的大学来说,“985”、“211”的意义,远远不止在大学排名的口水战中占得先机那么简单。与世界上大多数教育发达的国家,高等教育以私立大学为主体的情况不同,中国的高等教育,实行高度集中的国家管理体制,目前仍以公立大学为主。公立大学的办学规模、学科建设、教学科研活动,特别是经费来源,为各级政府牢牢把控。在这种体制下,能否列入“重点大学”,直接决定了一所高校是否能够得到雄厚充裕的财政支持,决定了它的发展空间。

对一所大学而言,能否进入“重点大学”的圈子,是事关前途、事关命运的大事。而对国家而言,不同年代的“重点大学”名单,则能勾勒出一条清晰的时代脉络。

▼▼▼

“重点大学”这个名词,本来就很有中国特色,特指被政府重点支持建设的大学。不过,在不同的年代,说辞是不一样的。

有史以来第一所重点大学,是1953年确立的,是中央军委直属、唯一的正大军区级高校,中国人民解放军军事工程学院,也就是赫赫有名的“哈军工”。当时朝鲜战场的硝烟尚未散尽,国防是第一要务,这个“重点”的选择原则不言自明。

1954年,中央《关于重点高等学校和专家工作范围的决议》指定6所学校为全国性重点大学:北大,清华、人大、北京医学院、北京农业大学、哈尔滨工业大学。

这个名单能看出两点:第一,六大重点涵盖文法理工农医,说明此时已经从战争心态转向建设心态,什么都要有。第二,六大里面五所在北京,中央将北京打造成教育中心的思路无比清晰,若是当时有网可上,全国人民会一片骂声吧。

1959年,“重点大学”终于从北京走向全国,这和第一个五年计划之后,全国各地重点项目的陆续布局完成有关,至1960年,增加为64所;到1978年文革结束之后,增加到88所,,基本奠定了老牌“重点大学”的架子,一直影响至今。

这88所“全国重点大学”的结构很有意思:

综合类16所,其中有云南大学、新疆大学、内蒙古大学,分布比后世要均衡,还有湘潭大学,原因你自己去想吧。

理工类51所,占了一半还多。看来,“以经济建设为中心”在教育上早已经体现出来,并一直影响至今。

再往下,就都是个位数了,农学9所,医学6所,师范2所,外语2所、艺术1所,政法1所。尤其耐人寻味的是政法仅1所。也难怪,那还是从严从重从快的年代,离我们今天的依法治国,还挺遥远。

1995年,我们熟悉的“211工程”横空出世,211的意思,是面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科,陆续列入“211”名单的,一共有112所高校。

大概是觉得这个名单还是太长,还不够“重点”,不能集中力量的缘故,1998年5月北大百年校庆时,国家提出了“985工程”,集中力量建设若干所具有世界先进水平的一流大学。被列入“985名单”的,一共有39所高校。

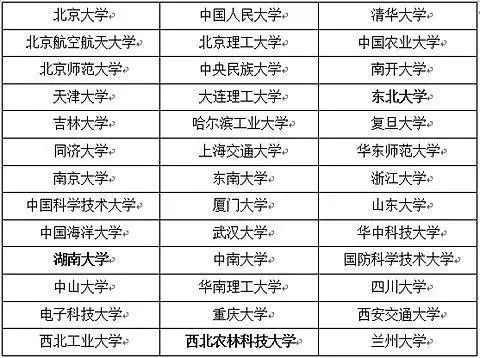

这个39所“985高校”的名单,其实就是“双一流”42所一流大学建设高校的蓝本。

其中的区别在于,42所“双一流高校”分为A、B两类。

A类36所,全部都是“985”的老面孔。

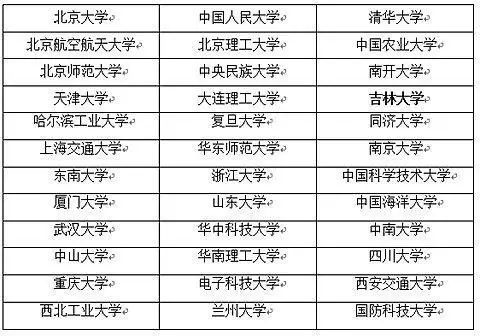

B类6所,分为两种情况。

从“985”里掉下来的3所,东北大学、湖南大学、西北农林科技大学。这和相关院校自身发展的步伐有关,但也不乏区域经济格局变迁的大环境影响,譬如这段时间大家一直谈论的热话题,东北衰落。

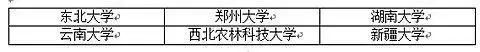

另外3所则从非“985”中脱颖而出,新疆大学、云南大学、郑州大学。这里面有有重视中西部内陆、重视边疆地区的综合考虑,和“一带一路”的战略布局也不无关连。

▼▼▼

总体来说,“双一流高校”与“985高校”的名单变化不大,这里面有两个原因:

一方面,原有的利益格局已经基本稳定,想打破的话,难度太大。所以尽管争吵了几年,等尘埃落定,大家看到的还是老面孔。

另一方面,经过一段时间的重点发展战略,倾斜性的政策和资源支持,原来确定的那些重点大学,已经和那些被划出圈外的大学拉开了差距,若不是有特殊机缘,这趟车已经很难再挤上去了。

不过,今天教育部长一再强调,“双一流”建设不是“211工程”、“985工程”的翻版,也不是升级版,更不是山寨版,它是一个全新的计划。

名单变化不大,看上去还是一个旧瓶子,教育部似乎在努力让我们相信,旧瓶子里装的是新酒。

新在何处呢,教育部在答记者问中表示,主要就在“动态”二字,也就是说,“双一流”的名单,不是一劳永逸的,要搞动态监测、动态管理、动态评价,根据评价结果,对表现好的加大支持力度,对表现差的警告,减小支持力度,甚至从名单里调整出去。

动态管理当然有好处,进了重点圈子、拿到了拨款、就一劳永逸,不考虑钱到底花到哪里去了,钱花的到底有没有效果,当然不好。如果能够做到公正、客观、透明的评价,引入可信赖的第三方,将有助于教育资源的有效利用。

但是,动态管理毕竟是个工具,这个工具不用好,也会弄巧成拙。随着评估的频繁,相关的寻租活动会不会增加?某些中长期的、具有基础研究性质的项目,如何进行阶段性的客观评估,是否会导致急功近利行为?这些都是问题。

归根结底,动态管理机制可能导致的最大隐患,就是它让已经高度集权的、政府中的资源分配部门,对高校的干预和介入变得更加频繁、更加直接。

一直以来,很多人都认为,中国高校存在过于靠近权力的问题。在资源分配体制高度集中、高度单一的局面下,似乎也不可能有什么别的道路。那么,当权力挥舞着“动态管理”的大棒,变得更加强大时,中国的高校又将何去何从?

究竟什么是“有中国特色”的世界一流大学呢?