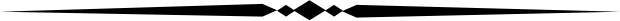

吴语区全图

什么是吴语?吴语是一门历史悠久的语言,通行于上海、浙江、江苏南部、皖东南+赣东北边界。其中上海、浙江北部大部分、江苏南部大部分,同属吴语最大的一个分片:吴语太湖片。(图上所有泛蓝色地区)。包括了苏州话、上海话、宁波话、常州话、绍兴话、无锡话等一系列子方言。

如果喜欢,请记得点右上角分享本文到朋友圈

徽州地处皖南,徽州文化,属于广义的吴越文化的一个分支。公众号在过去对于徽州方面的文化介绍还比较少,大家对徽州地区可能也尚未有特别深入的了解。其实在古代,徽州和杭州、苏州、金华等很多城市都有很多联系和交流。

徽州和杭州,共饮一江水(新安江)。潺潺的新安江从徽州一直经过钱塘,流入大海,也沟通了徽州和杭州这两个城市。

古徽州作为吴越地区外围的重要城市之一,和杭州有着紧密的联系。但在近古时期,这种联系更多的还是通过"徽杭古道"和众多的徽州商人带来的。

无论是建筑、饮食、人文等各种方面,位居吴越西隅的徽州,都对吴越的本部地区有着深远的影响。

下文转载自徽州民俗旅游,介绍大家近古时期,杭州和徽州的文化纽带。

徽杭古道,这名字听了就会浮想很多。说那里藏匿着太多的未知与诱惑,不如说我们没有去探索与发现过。

而在以前的徽州人,一般也是先从这里到达杭州,然后再去苏南、上海等地的。杭州也是离徽州最近的淘金地。而在以前的徽州,人们首选外出地一般也是杭州。

明代兵部尚书胡宗宪、清代红顶商人胡雪岩、著名学者胡适等许多成功人士就是经这一神奇的古道走出大山,成名天下。

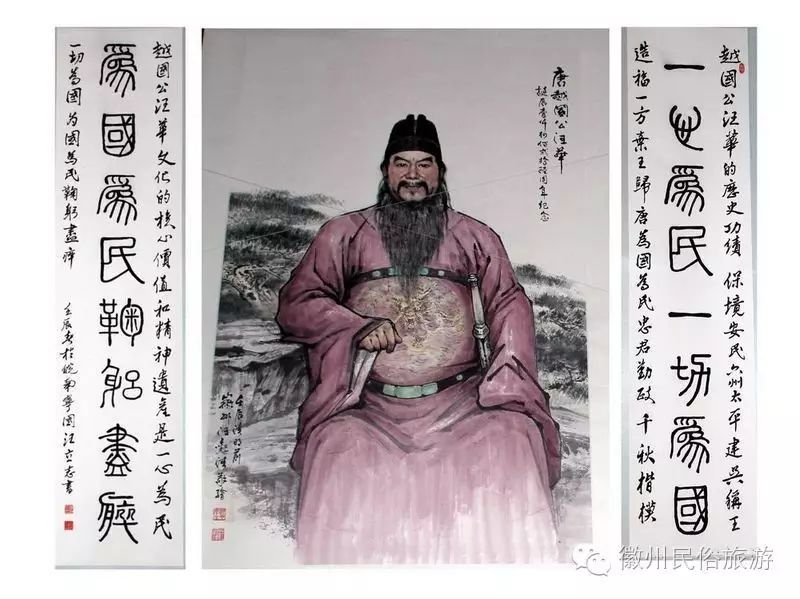

隋末,徽州人汪华起义,统治了徽州、宣州和新安水系可以行达的杭州、婺州(金华)在内的六州,治内社会稳定经济发展,后归于唐,封越国公。

自汪华始,经唐、五代十国时期的吴越国、宋,杭州一地在战乱纷飞中享有了纵深600多年的太平之世,经济和城市地位迅速上升。

“知君暗数江南郡、除却馀杭尽不如”,杭州终从秦时的无名小县跃升成江南名郡。而汪华是第一个对杭州产生重要影响的徽州人。

杭州是徽商经营的重要场所,历史上有无数的徽州人通过新安江水道来到杭州经商致学。明万历初,黟县弘村汪氏82世盐商汪元台举族迁徙到杭州;明末清初,徽州黟县人张小泉逃难至杭,揉淬了浙江龙泉钢的刀、剪获得大发展。

晚清富可敌国的巨商首富、徽州绩溪人胡雪岩少年时被在徽州经商的杭州商人带到杭州,从此开始了他的政商传奇,胡雪岩在杭州留下的遗产是“清末巨商第一豪宅”胡雪岩故居和誉为“江南药王”的胡庆余堂。

一代又一代的徽州人来到杭州,在湖山间洒落他们故事,这些故事给杭州这座城市留下了深重的徽州印记。

▲胡庆余堂(河坊街)

和杭州有关系的徽州人数不胜数,比如清末红顶商人胡雪岩就是在杭州发家的,如今其创办的胡庆余堂是杭州最著名的中药馆,全国著名。

张小泉也是徽州人,杭州的张小泉剪刀非常出名,以至于家家户户肯定都有一把,而服装行业,更是人手一把张小泉裁剪刀。

▲张小泉剪刀博物馆

明崇祯年间,徽州黟县人张小泉率子张近高来杭州大井巷生产祖传剪刀。由于采用浙江龙泉的好钢作原料,又经过精心制作,打出来的剪子锋快耐用,与众不同,取名“张小泉”剪刀。“张小泉剪刀”以选料讲究,镶钢均匀,磨工精细,式样精美,经久耐用而著称,名扬海内外。

▲奎元馆(解放路154号)

除此之外,杭州最著名的面馆奎元馆也是徽州人创办的。

清同治六年,有一安徽人在现址开了家徽州面馆,没甚名气。一天,一个外地穷秀才来杭城赶考,进店要了一碗清汤面,老板怜其寒酸,特意在面底放了三只囫囵蛋,恭祝能“连中三元”之意。

某日,一位衣饰华丽的年轻人走进店堂,落痤后只要碗清汤面,老板下在疑惑,官人接着说:“底下放三只囫囵蛋”老板闻声大悟,连连作辑庆贺:“相公果然高中了”忙治酒款待并请赐墨宝留念。秀才沉思片刻,题赠“魁元馆”三字招牌,从此生意日见兴隆。以后有一任老板嫌“魁”字有鬼旁才改为“奎”字,一直延用至今。

▲西子国宾馆(雷峰塔边上)

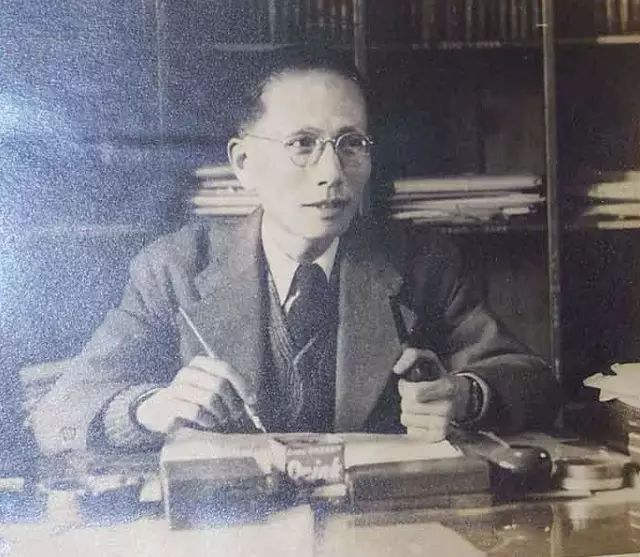

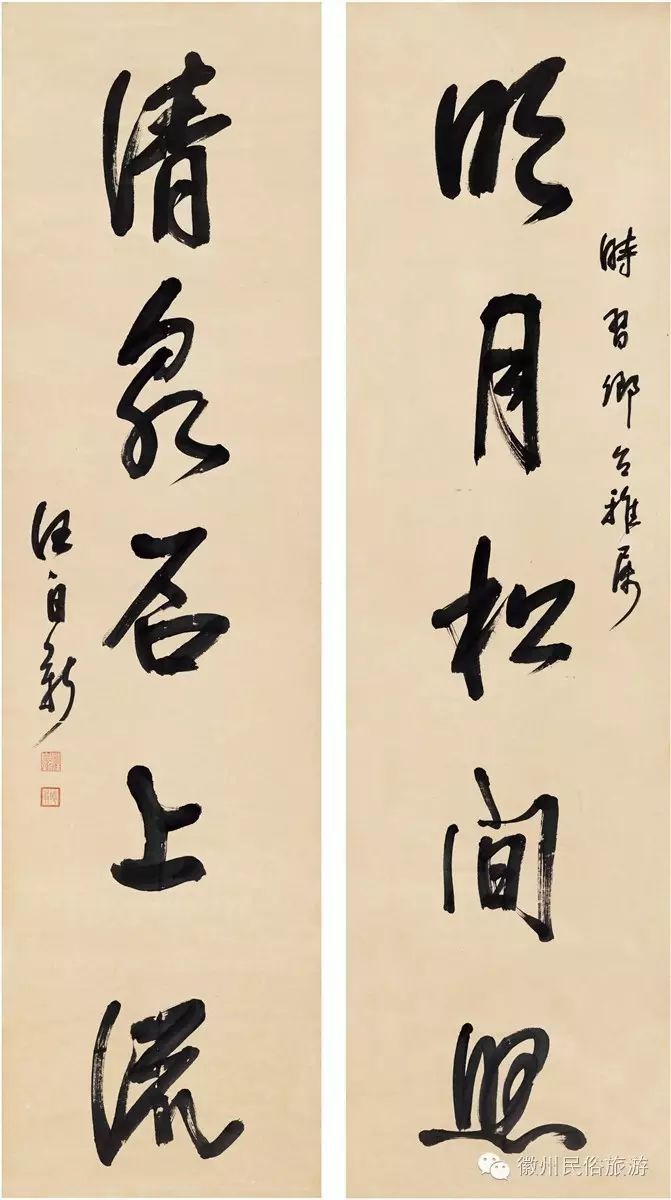

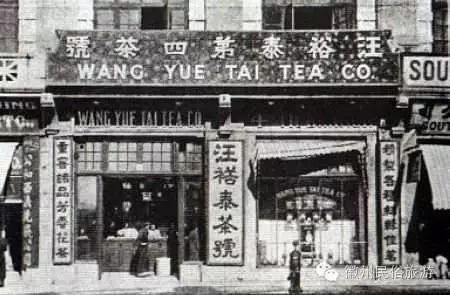

1927,胡适在老家绩溪的邻居,又一个徽州人来到杭州,他叫汪自新,唐“越国公”汪华的95世孙。汪是上海最大的茶庄“汪裕泰”的第二代经营者,“汪裕泰”则是现上海茶叶公司的前身。鼎盛时期的汪裕泰业务遍及苏州、上海、杭州等地,用两辆十吨卡车运送货物,茶庄前持枪护卫。

▲汪自新照片

汪自新除了经营茶号,还是是安徽学习西医第一人。自15岁起开始学习中医,后开设诊所,之后东渡日本学习西医,回国后创办医科学校、医院,继办医科夜校、护校、产科学校,为当时中国首创。除此,汪还发行《世界医学》杂志,开设制药公司,并于1913年被推举为全国医界联合会会长、慈善改进会副会长。

汪早年曾被清廷封四品,但放弃封赏而精研西医,之后医商并举,交游于两江总督、巡抚、驻美大使;徐世昌、陈蝶衣、荣宗敬、黄炎培、史量才等时流,游刃于19世纪至20世纪的政、商、医、文艺界。但这些历史并不被大众所熟知,汪自新这个名字隐没在一座房子后面。

这座房子位于西湖边,是一规模巨大的庄园,叫汪庄。1927年,59岁的汪自新来到杭州,这个功成名就迈向花甲的老人在西湖山水间动了终老于此的念想,在雷峰塔北面开始营造他的别业:汪庄。

汪庄与汪自新先祖汪华在吴山的汪王庙隔岭相望,南倚雷锋塔、北朝三潭印月,纳西湖一湾、水环三面、突入于西湖之中,占地2.4万平方,内置亭台楼阁,并于西湖水岸置一琴台,西湖风情,尽收期间。1929年,汪氏庄园建成。

解放后,汪庄改为西子宾馆。如今,仍然矗立在西湖边,留给世人无尽的怀想,正如徽州这座古城、徽墨歙砚下流淌而出的新安书画,正如白墙黑瓦的徽式建筑,它们共同组成了徽州绵久不绝的存在。

▲北山路上的黄宾虹塑像

著名国画大师黄宾虹也是徽州人,在我国近现代绘画史上,有“南黄北齐”之说,“北齐”指的是居住在北京的花鸟画巨匠齐白石,而“南黄”说的就是安徽的山水画大师黄宾虹。1948年,85岁的黄宾虹毅然南返应聘任教于国立艺术学院,“因爱西湖之美,遂决计定居杭州”。栖居栖霞岭上,走完生命的最后7年。

晚年的变法和成就已拉开了此前古典山水画范畴的距离。他在九旬之年所表现出来的激情,使古典山水画具有现代性格和独特的风貌。

其创造模式是融会古今,对于中国画史传统的内在、整体的把握以及切入主旨的创造性阐释,黄宾虹为中国画近代史的“里程碑”,正是其生命终结前的“衰年变法”而名至实归。

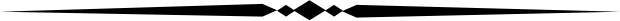

▲汪华像

而还有位生活在一千多年前的隋代人物,在杭州却不怎么知名,但他却是可以和吴越国王钱缪相提并论的人物,他就是在徽州被百姓称为神的汪华。

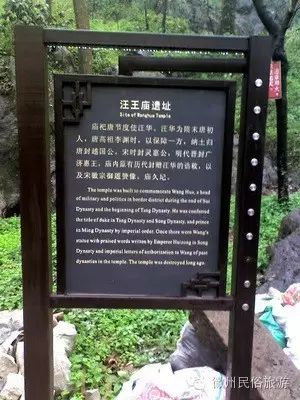

在现今的徽州大地上依然还有很多汪公庙(也称汪王庙),虽很多庙已不存,但以汪公庙作为地名的称呼还在。

据民国时期的汪姓族人记载,在杭州的吴山上也存有汪公庙,还曾经以汪华祖先的名义召集杭州的汪姓族人聚会,集资修缮吴山的汪公庙。

吴山汪王庙建于唐初,历经一千余年,直至文革时期毁灭,现在只在一块大石上留有“汪王庙税地”字样。

在杭州的徽州建筑:

世纪初,西湖南线改造时,从徽州歙县三阳乡整体搬迁过来的两幢徽式古建筑,近西湖的一幢叫周家老宅,门牌号是柳浪闻莺4号。靠里面供游客喝茶打牌的是柳浪闻莺5号,叫洪氏会馆,洪氏会馆的门楼砖雕精美动人。

两幢中间隔着七八米,用一肥梁粗柱的天阁相连。周家老宅是清朝建筑,占地200多平方,杭州一企业主在世纪初以4万元的价格买下运到杭州,之后又买了洪氏会馆。

这两幢徽建与西湖并无违和,但因中间并没有原生的故事,遭到不少批评,认为把山乡里的房子搬到西湖边,只是将这两幢徽建和西湖粘合在一起。

房子的原址三阳乡位于杭州和徽州交界处,位于清凉峰西南,清凉峰是鄣山的主峰,秦统天下,分天下为36郡,降越为会稽郡、之后裂会稽,以鄣山为名,西设鄣郡。这是徽州和杭州历史上一次重要的分离。

自秦以后,徽州一地与浙江数次分合,2200多年后,杭州将从当年会稽郡拆分出去的鄣郡、后来徽州地面上建筑迁到了杭州,这可能只是一个巧合。

但徽州不少建筑在资本的大力下拔地而起,与生土撕裂这样的背景下,与那些批评的论调相反,我更愿意理解为一种善意的安放,是两个水脉相连的城市一次同频的深呼吸。

杭州与徽州,湮灭在历史中的不计其数,但还有很多的故事等待你去了解。

(本辑完。欢迎在本文最下方发布你的评论)