近期,房地产公司纷纷玩起了“去地产化”,老牌地产商万通地产也加入其中,

7

月

29

日,公司公告拟以

31.7

亿元收购新能源资产。不过,目前新能源行业处在产能过剩以及补贴退坡的困境中,进军新能源似乎并不明智。

继万科“去地产化”,多家房企将企业名称中“地产”改掉后,老牌地产商万通地产似乎也要“抛弃房地产”。

7

月

29

日,万通地产发布公告表示,公司拟以现金方式收购星恒电源股份有限公司(以下简称星恒电源)

78.284%

股权,交易总价款约为

31.7

亿元。

2017年,万通地产营收

32.95

亿元,星恒电源营收

14.36

亿元,标的公司营收约为万通地产

43.58%

。而到了

2018

年一季度,万通地产营收

3.96

亿元,星恒电源营收

3.08

亿元,标的公司营收约为万通地产

77.77%

。

按收购后78.284%的股权计算,该季度归属万通地产的营收约为

2.41

亿元。若收购完成,该部分资产取得的营收在上市公司一季度营收占比高达

37.83%

。

因此,若收购完成,万通地产营收结构将发生巨大变化,不再是一个纯粹的地产公司,即完成

“去地产化”。

20多年前,冯仑、潘石屹等“万通六君子”携手创业,曾一度引领国内地产半壁江山。如今,就连冯仑也淡出万通地产管理。而此次收购后,意味着上市公司将投入大量资源进入新能源行业。曾经的风光无限的第一代地产商,很有可能逐渐淡出“地产江湖”。

收购新能源资产

万通地产拟以

31.7

亿元现金收购星恒电源

78.284%

的股权,标的公司

100%

股权估值为

40.5

亿元。而根据上述公告显示,标的公司截至

2018

年

3

月

31

日负债总额为

6.22

亿元,而负债和所有者权益总额为

16.01

亿元,因而公司净资产为

9.79

亿元。

照此计算,万通地产收购价较标的公司净资产溢价

313.69%

。

实际上,万通地产收购星恒电源的股权,大部分是接受另一上市公司纳川股份持有的股权。根据公告显示,收购星恒电源78.284%的股权中,由泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)出让

64.897%

的股权,苏州晟迈股权投资中心(有限合伙)出让

6.720%

的股权,陈志江出让

6.667%

的股权。

可以看出,启源纳川为星恒电源大股东,出让的股份也最多。而纳川股份认缴出资在启源纳川占比达59.52%。此外,纳川股份实际控制人陈志江也出让了

6.667%

星恒电源股权,另一大出让方苏州晟迈,陈志江持股比例也高达

40%

。因此,此次收购,相当于纳川股份将股权转让给了万通地产。

根据纳川股份

2017

年

8

月

31

日晚间发布的公告显示,当初其参股的启源纳川以支付

18.64

亿元的方式,获得星恒电源

61.59%

的股权。照此计算,标的公司

100%

的股权估值

30.26

亿元。

也就是说,

11

个月时间内,星恒电源估值从

30.26

亿元涨至

40.5

亿元,涨幅达

33.84%

。

据悉,星恒电源成立于2003年,一直致力于动力锂电池的研发、生产和销售,或许,正是“新能源”概念,才让其得到两家上市公司先后青睐。

转型新能源能挽救业绩?

万通地产收购星恒电源较其净资产溢价313.69%,较启源纳川

11

个月前收购价溢价

33.84%

,似乎说明上市公司对此次收购志在必得。

笔者查询上市公司财报了解到,截至2018年

3

月

31

日,万通地产货币资产仅为

26.82

亿元,无法覆盖

31.7

亿元现金支付对价。考虑到房地产行业的特殊性,一般卖房款计为预收账款,基本上等到第二年再转计作营收。当期,万通地产预收账款为

34.19

亿元。

不过,房地产企业是资金密集型,大部分企业都是高杠杆、高周转经营,虽然能够产生大量现金流,却需要大量拿地,对资金需求极高。货币资产加上预收账款合计61.01亿元,此次现金收购以下就用去了

51.86%

。这意味着,万通地产用于拿地的资金大大减少了。

事实上,万通地产一季度业绩大幅下滑,似乎是欲借新能源转型,挽救上市公司业绩。

从

2017

年年报看,万通地产业绩相当出色,营收

32.95

亿元,同比增长

41.06%

,净利润

3.56

亿元,同比

222.87%

。

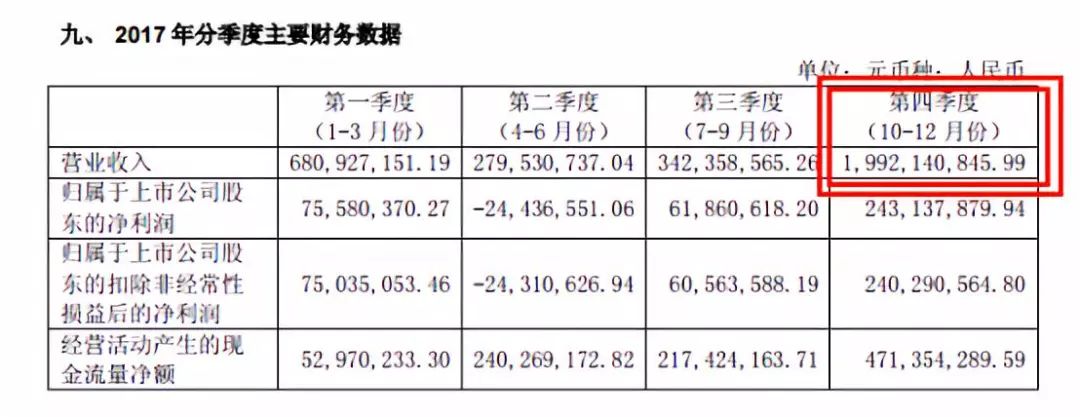

有趣的是,上市公司营收和净利润,主要由第四季度贡献。该季度营收19.92亿元,占全年营收比例达

60%

,净利润

2.43

亿元,占全年净利润比例达

68.26%

。

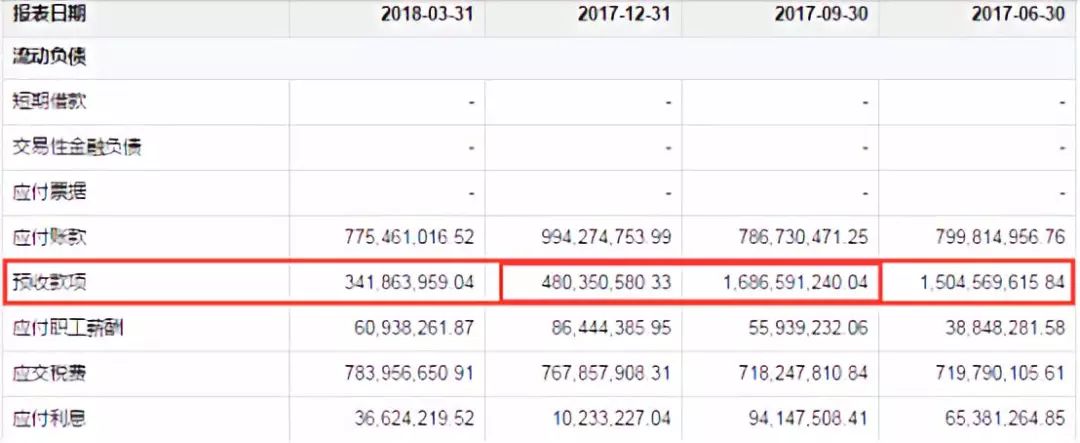

上文提到,房地产公司营收主要由上一年预收账款转计的。上市公司2017年第四季度业绩大涨,预收账款也大幅下降。数据显示,从

2017

年三季度末至四季度末,上市公司预收账款从

16.87

亿元降至

4.80

亿元,下降了

12.07

亿元。

因此,万通地产2017年业绩暴涨,主要是预收账款转计主营业务收入所致。而根据上图所致,截至

2018

年

3

月

31

日,万通地产预收账款仅剩

3.42

亿元。这意味着,公司未来主营业务收入有可能大幅下滑。

实际上,业绩大幅已经反应在上市公司

2018

年第一季度业绩上。

该季度营收

3.96

亿元,较上年同期下降

41.85%

,净利润

819.96

万元,较上年同期下降

89.15%

。