作者:冯骥才

来源:爱思想网

我们常常会感到,文革已成为历史——

在当今中国,已经看不到任何文革的景象。再没人去穿那种炫耀暴力的文革服装;曾经铺天盖地的小小红宝书已然了无痕迹;充满了荒唐感的光怪陆离的领袖像章也只有在古董市场里才能见到;文革话语几乎成了一种笑料。连那些面孔肃杀的“阶级斗争脸儿”和一直盘踞到八十年代的“左爷”们,今儿一个都见不到了。而曾经千千万万的受难者呢,是不是正在笑容满面地享受着日益充裕的生活?

如果生活是公平的,理应补偿他们。

然而,文革真的消失得这么无影无踪?

如果悲剧真的结束得如此干净彻底,我们应该无比庆幸。

可是历史的大河在地面消失,往往会转为精神的暗流;思想的阴云扩散之后,渐渐化为心中的迷雾。

我们不是常常感到,当今中国社会一切难解的症结,都与文革深刻地联系着,甚至互为因果。比如,我们缺乏历史精神,不是与文革灭绝传统有关?我们轻贱自己的文化,不正是文革践踏文化的直接结果?为此,至今我们对自己的文化仍然缺乏光荣感与自信。

至于人本精神的低靡辄由於文革把封建主义发挥到了极致。更别提文革对中国人朴素的人性本质的破坏!文革将猜疑与敌意注射到人们的血液里,如果我们没有将它彻底地清除出去,在当今充满现实功利的市场中,它必然会恶性地发酵。

应该说,我们缺乏对文革的彻底的思想批评。故然,权力阶层表示不再搞任何破坏性的政治运动是非常重要的,但对于知识界来说,这仅仅是个先提。它不能代替知识界对文革进行全面的、毫不留情的、清醒而透彻的思想清算。在废墟上很难建立坚实可靠的大厦,只有对它掘地三尺。

从历史学角度看,文革已经成为上个世纪的“过去”;从文化学角度看,文革依然活着。因为文革是一种特定的文化,它有着深远的封建文化的背景。而且,它活着——不仅因为它依靠一种惯性,还因为它有生存土壤。究其根本,是因为我们一直没有对这块土壤彻底清除。尤其是二十世纪的八十年代,全民的注意力还在文革上。

那时如果对文革进行割皮抽筋般的反省与批评,必然会深入人心,积极地影响整个社会。如今文革的一代都已离开生活的中流。文革早已不在人们关注的视野之内了。本来,彻底批评文革是使中国社会良性化的必不可少与至关重要的一步,但我们把这大好的历史时机耽误过去了。时至今日,做为政治文革的一页已然翻过去,再不复生;但做为一种精神文化——文革却无形地潜入我们的血液里。

恶魔一旦化为幽灵,就更难于应付

。

因为文革仍然作祟于我们,但我们并不知它缘自文革。

也许这正是本书再版的意义。本书写于1986年至1996年,即从文革结束10年到20年间。由严格的意义上讲,这不是一部文学作品,而是社会学著作。作者使用社会学家进行社会调查的方式来写作的。只不过作家更关注被调查者的心灵。

本书的目的,是想以口述史的方式,将一代中国人的心灵记忆载录史册,同时,也给思想理论界提供思考与研究的第一手和依据性的人本资料。为此,很感谢时代文艺出版社理解作者的本意。特别是这次出版,将把本书带给二十一世纪新的一代读者。此亦作者之愿望,是为记。(2003.6.6.维也纳)

二十世纪历史将以最沉重的笔墨,记载这人类的两大悲剧:法西斯暴行和文革浩劫。凡是这两大劫难的亲身经历者,都在努力忘却它,又无法忘却它。文学家与史学家有各自不同的记载方式:史学家偏重于灾难的史实,文学家偏重于受难者的心灵。本书作者试图以100个普通中国人在文革中心灵历程的真实记录,显现那场旷古未闻的劫难的真相。

在延绵不绝的历史时间里,10年不过是眨眼的一瞬。但对于一代中国人有如熬度整整一个世纪。如今30岁以上的人,几乎没有一个人的命运不受其恶性的支配。在这10年中,雄厚的古老文明奇迹般地消失,人间演出原始蒙昧时代的互相残杀;善与美转入地下,丑与恶肆意宣泄;千千万万家庭被轰毁,千千万万生命被吞噬。无论压在这狂浪下边的还是掀动这狂浪的,都是它的牺牲品。哪怕最成熟的性格也要接受它强制性的重新塑造。

坚强的化为怯弱,诚实的化为诡诈,恬静的化为疯狂,豁朗的化为阴沉。人性、人道、人权、人的尊严、人的价值,所有含有人的最高贵的成分,都是它公开践踏的内容。虽然这不是大动干戈的战争,再惨烈的战争也难以达到如此残酷——灵魂的虐杀。如果说法西斯暴行留下的是难以数计的血淋淋的尸体,文革浩劫留下的是难以数计的看不见的创伤累累的灵魂。

尽管灾难已经过去,谁对这些无辜的受难者负责﹖无论活人还是死者,对他们最好的偿还方式,莫过于深究这场灾难根由,铲除培植灾难的土壤。一代人付出如此惨重的代价,理应换取不再重蹈覆辙的真正保证。这保证首先来自透彻的认识。

不管时代曾经陷入怎样地荒唐狂乱,一旦清醒就是向前跨了一大步。每一代人都为下一代活着,也为下一代死。如果后世之人因此警醒,永远再不重复我们这一代人的苦难,我们虽然大不幸也是活得最有价值的一代。

我常常悲哀地感到,我们的民族过于健忘。文革不过10年,已经很少再见提及。那些曾经笼罩人人脸上的阴影如今在哪里﹖也许由于上千年封建政治的高压,小百姓习惯用抹掉记忆的方式对付苦难。但是,如此乐观未必是一个民族的优长,或许是种可爱的愚昧。历史的过错原本是一宗难得的财富,丢掉这财富便会陷入新的盲目。

在本书写作中,我却获得新的发现。

这些向我诉说文革经历者,都与我素不相识。他们听说我要为他们记载文革经历,急渴渴设法找到我。这急迫感不断给我以猛烈的撞击。我记载的要求只有一条,是肯于向我袒露心中的秘密。我想要实现这想法并非易事。

以我的人生经验,每人心中都有一块天地绝对属于他自己的,永不示人;更深的痛苦只能埋藏得更深。可是当这些人淌着泪水向我吐露压在心底的隐私时,我才知道,世上最沉重的还是人的心。但他们守不住痛苦,渴望拆掉心的围栏,他们无法永远沉默,也不会永远沉默。

这是为了寻求一种摆脱,一种慰藉,一种发泄,一种报复,更是寻求真正的理解。在那场人间相互戕害而失去了相互信任之后,我为得到这样无戒备无保留的信赖而深感欣慰。

为了保护这些人的隐私,也为了使他们不再为可能的麻烦所纠缠,本书不得不隐去一切有关的地名和人名。但对他们的口述照实记录,不做任何渲染和虚构。我只想使读者知道如今世上一些人曾经这样或那样度过文革走到今天;也想使后人知道,地球上曾经有一些人这样难以置信地活过。他们不是小说家创造的人物,而是文革生活创造的一个个活生生真实的人。

我时时想过,那场灾难过后,曾经作恶的人躲到哪里去了﹖在法西斯祸乱中的不少作恶者,德国人或日本人,事过之后,由于抵抗不住发自心底的内疚去寻短见。

难道文革中的作恶者却能活得若无其事,没有复苏的良知折磨他们﹖我们民族的神经竟然这样强硬,以致使我感到阵阵冰冷。但这一次,我有幸听到一些良心的不安,听到我期待已久的沉重的忏悔。这是恶的坚冰化为善的春水流潺的清音。

我从中获知,推动文革悲剧的,不仅是遥远的历史文化和直接的社会政治的原因。人性的弱点,妒嫉、怯弱、自私、虚荣,乃至人性的优点,勇敢、忠实、虔诚,全部被调动出来,成为可怕的动力。它使我更加确认,政治一旦离开人道精神,社会悲剧的重演则不可避免。

文革是我们政治、文化、民族痼疾的总爆发,要理清它绝非一朝一夕之事;而时代不因某一事件的结束而割断,昨天与今天是非利害的经纬横竖纠缠,究明这一切依然需要勇气,更需要时间,也许只有后人才能完成。因此本书不奢望给读者任何聪明的结论,只想让这些实实在在的事实说话,在重新回顾文革经历者心灵的画面时,引起更深的思索。没有一层深于一层的不浅尝辄止的思索,就无法接近真理性的答案。没有答案的历史是永无平静的。

尽管我力图以一百个人各不相同的经历,尽可能反映这一历经十年、全社会大劫难异常复杂的全貌,实际上难以如愿;若要对这数亿人经验过的生活做出宏观的概括,任何个人都力不能及。我努力做的,只能在我所能接触到的人中间,进行心灵体验上所具独特性的选择。至于经历本身的独特,无需我去寻找。

在无比强大的社会破坏力面前,各种命运的奇迹都会呈现,再大胆的想象也会相形见绌。但我不想收集各种苦难的奇观,只想寻求受难者心灵的真实。我有意记录普通人的经历,因为只有底层小百姓的真实才是生活本质的真实。

只有爱惜每一根无名小草,每一棵碧绿的生命,才能紧紧拥抱住整个草原,才能深深感受到它的精神气质,它惊人的忍受力,它求生的渴望,它对美好的不懈追求,它深沉的忧虑,以及它对大地永无猜疑、近似于愚者的赤诚。

我相信文革的受难者们都能从本书感受到这种东西以使内心获得宁静;那些文革的制造者们将从中受到人类良知的提醒而引起终生的不安。我永远感谢为这本书向我倾诉衷肠而再一次感受心灵苦痛的陌生朋友们。是他们和我一同完成这项神圣的工作:纪念过去和永示未来。

今年,我们面对着两个纪念日:一个是文革发端的30周年,一个是文革崩溃的20周年。这两个纪念日给我们的感受迥然不同。前一个有如死亡,沉重、压抑、苦涩,充满着哀悼的气息;后一个纪念日如同再生,然而它并不轻松。

前一个纪念日是理性的、警觉的、反省和追究的;后一个纪念日则是情感的,但这又是一种百感交集。就在这两个纪念日之间,中国人走过一条比蜀道还要艰难百倍的心灵历程。

在这个日子里,我将文革受难者的心灵史——《一百个人的十年》最后的篇章完成,划上了终结的句号。这是一束带血的花,我把它放在曾经埋葬了一代人理想与幸福的文革坟墓上,并站在冷冰冰的墓前沉默不语,耳朵里却响着我采访过的那些人如泣如诉的述说,这声音愈来愈响,顷刻变成那时代如潮一般巨大而悲凉的轰鸣。

大约8年前,我说我要为普通中国人记载他们的文革经历,直到今日,大约有4000人通过写信和电话方式要求我成为他们的代言人。一个为人民代言的作家常常享受不到自我宣泄的快乐,却能感受到引天下为己任的高尚与庄严。在写作中,我一直遵循真实至高无上的原则,如今我深信自己完成了“记录文革”的使命。

无情的岁月表明,文革已是一个历史概念。但灾难性的历史从来就有两个含义,即死去的历史和活着的历史。死去的历史徒具残骸而不能复生,活着的历史则遗害犹存。活着的历史属于现实,死去的历史才是一种永远的终结。但终结的方式,不是遮掩,不是忘却,不是佯装不知;而是冷静的反省与清明的思辨。只有在灾难的句号化为一片良药时,我们才有权利说文革已然终结了。

本书附录了20名非文革经历者——即1976年以后出生的人——对文革印象和看法的短语。它足以引起我们的警惕。悲剧总是在无知中反复,但不会在觉醒者中间重演。这也是我坚持要把这本书完成的深刻的缘故。

在本书即将出版之际,我还要留出数页篇幅,以寻求一位忏悔者的自白。尽管我说过“一个没有忏悔的民族是没有希望的”,我还说过“纯洁的人生从忏悔开始,丑恶的人生自负疚结束”;尽管我也倾听过一些良心难安的忏悔内容,但是我真正期望的那种不折不扣勇敢的忏悔者,还没有碰到。

何日何时,一个被良心驱动的人来叩响我的门板?我想,只有这种时候到来,我才深信不疑良知与文明已经全然返回——无论是个人,还是整个社会。

当然,我不是责怪无辜的人民。歌德在谈起他的德国民族时,曾经说过这样的话:一想起德国人民,我常常不免黯然神伤;他们做为个人来说,个个可爱,做为整体来说,却又那么可怜。我觉得我们中华民族恰恰相反,做为个人来说,人人都有弱点和缺陷,但做为整个中华民族却是那么可爱!

而文革,不仅调动了人性的弱点,如人的自私、贪欲、怯弱、妒嫉、虚荣,连人的优点,如忠诚、善良、纯朴、勇敢,也化为文革的力量。人性的两极都被利用,才是中国人最大的悲哀。然而,这样忠勇善良的人民,如果良性地发挥起来,会焕发多么宏大的创造力?这样的希望不是已经从今天的现实中看到了吗?

因此,在终结文革的日子里,我们不是唤醒仇恨,展示悲苦,揪住历史的辫子去和一个政治的尸体较量,而是勇敢地面对自己,清醒地面对过去,去从廓清的晨昏中,托出没有云翳的属于明天的太阳来。

一句话,终结文革的方式,唯有彻底真实地记住文革。

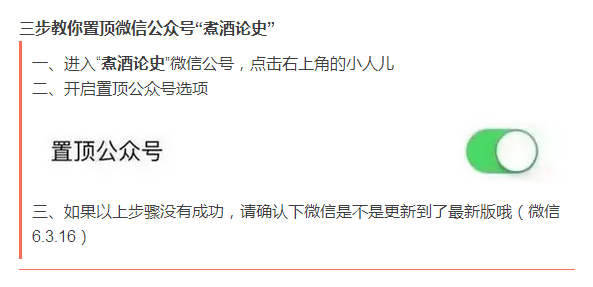

将煮酒论史置顶后,您可以第一时间获取煮酒论史的信息和文章

将煮酒论史置顶后,您可以第一时间获取煮酒论史的信息和文章