编导:龚萍、司文 拍摄:朱伟辉 剪辑:龚萍、沈彤

我是姜鹏,复旦大学历史系副教授,主要研究方向为:宋代政治思想史、学术史、史学史,也开设《资治通鉴》导读、《四库全书总目》导读等课程。曾出版专著《北宋经筵与宋学的兴起》《德政之要——中的智慧》。也曾在百家讲坛主讲《汉武帝的三张面孔》。

在我看来,历史研究是源于对未来不确定性的焦虑。以《资治通鉴》为例,宋朝建立于960年,《资治通鉴》只写到959年,看上去讲的是宋朝之前其他王朝的兴衰、历史英雄人物的成败,但实际上字字都指向宋朝,司马光通过对历史的观察、对规律的总结,展现他心中理想的政治蓝图。 在这个层面上讲,历史研究的指向是在未来。

如何给传统以现代性的诠释?如何解读《资治通鉴》?欢迎一起探讨。

如何读好并理解资治通鉴

云烟南北:

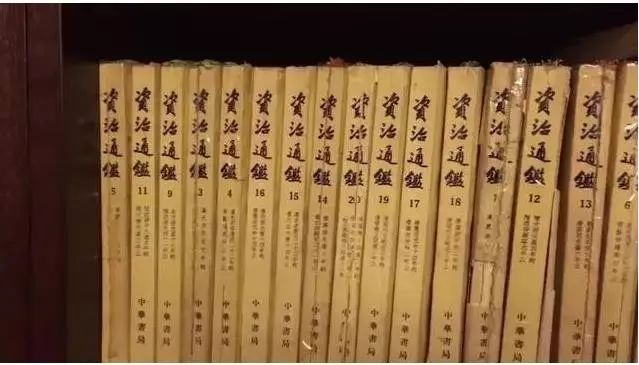

老师你好,我是一个工科在校大学生,请问怎么读资治通鉴?我有一套中华书局文白对照的。

姜鹏:

这套文白对照版还可以,我在社会教学中,主要用的也是这套。有个别误译的地方,需要谨慎。整体上说,还是可以帮助初学者入门。

有很多问怎么读《资治通鉴》的朋友,借这个机会我一并回答了。建议不必从第一页开始一页页往下读。而是先挑一个自

己喜欢的时段,比如楚汉相争,仔细读一遍,不懂的地方参考一下白话译文,把大意贯通。然后找带有胡三省注的版本,把相同的那段内容,再读一遍,会加深很多认识。意犹未尽的话,再找《史记》、《汉书》相关的篇章来读,一定会有更多收获。

如果对隋末唐初的历史感兴趣,也可以用这个办法。把第三个步骤中的《史记》、《汉书》换成《隋书》、《旧唐书》、《新唐书》即可。

这样熟悉的时段积累得多了,再通读,当更有成效。

如果不这样按时段分读的话,另一个方法是挑几个质量好的选注本,好好读一读,等有所积累了,再去通读。並逐步逐步提高文言水平,抛弃白话译文。瞿蜕园、王仲荦都有选注本。市面也可以找到其他选注本。

刘昊:

老师,文言功底不好,有些章节看起来很轻松,有些章节不知所云,使得阅读效率很低,怎么办?有白话版本,把其中经典故事全部囊括的概要版本么?

姜鹏:

很多朋友都有类似困境,或问白话版、选注本的问题,我在这里统一回复。市面上白话翻译本也有好几种,我不方便在一此为某一种白话版《资治通鉴》作宣传。 但可以分享两个选书的标准:一是选择出版社,好的、专业的古籍整理出版社的作品,值得 信赖;二是选学者,有口碑的学者主持的译本值得信赖。大家按照这两个标准去选吧。

至于选注本,目前为止,我所知的最好的作品是王仲荦先生的《资治通鉴选》。

zhuhuanran:

请问,是否读通鉴纪事本末比较好,史事较完整。

姜鹏:

《通鉴纪事本末》按事编类的方法,的确有利读者了解某一具体历史事件的首尾。但还是不能用它来代替《资治通鉴》原著。我来举几个例子。

比如我们来看“安史之乱”。《通鉴纪事本末》说完安禄山入朝,说他私蓄良马,紧接着又说他如何收拢人心,看似剔翦了旁枝余叶,紧锣密鼓地铺叙反叛预谋。但我们仔细阅读《通鉴》,这个过程中却不断穿插唐玄宗闲游华清宫、朝献上清宫。这些内容看似与安史之乱无关,其实是在帮助读者建立一个更加全面的历史图像。在这一重大历史事件中,我们不仅要关注安禄山干了些什么,更要关注唐明皇同时在干什么。一个荒殆、迷信的唐明皇,不正是安禄山顺利起事的保障吗?天宝十三载(AD.754),也就是叛乱发生前一年,正月里,安禄山在华清宫见到了唐明皇,并取得了明皇的进一步信任。紧接着这一条,《通鉴》记载到:“太清宫奏:‘学士李琪见玄元皇帝(按,指老子,据说老子姓李,李唐因认为祖宗)乘紫云,告以国祚延昌’。”多么巨大的讽刺啊!巨奸在侧,大难旋至,一朝君臣仍沉缅在自我制造的太平神话中,宣告国祚延昌,未能欺人,却实实在在欺骗了自己。《通鉴》这一手法形成的强烈对比,效果绝不亚于“渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲”的文学性描述。令人遗憾的是,这些内容在《通鉴纪事本末》中都不见了,留给读者的,是一个干枯而残缺的文本。

《通鉴纪事本末》个别地方由于裁剪不当,还造成了阅读障碍。还是以“安史之乱”这一条目为例。宝应元年(AD.762)四月甲寅日太上皇李隆基去世。事隔十三天,即丁卯日,肃宗也驾崩,这在《通鉴》原文中条理很清楚。《通鉴纪事本末•安史之乱》却只记载了玄宗去世,而没有记载肃宗驾崩。想通过《纪事本末》了解“安史之乱”的读者就碰到这样一个麻烦:下文中史朝义劝诱回纥登里可汗,说“唐室继有大丧”,这“继有大丧”到底指什么呢?更糟糕的是,下文中的“上”,明明指的是唐肃宗之子唐代宗,不明就里的读者可能误以为它仍然指唐肃宗。关于唐肃宗去世的消息,《通鉴纪事本末》将它割裂在第三十二卷“李辅国用事”条中。

其他的比如,《资治通鉴》中一些关于黄河泛滥、治理的记载,是很重要的题眼,《通鉴纪事本末》也往往因不理解而妄删,限于篇幅,就不一一举例了。

雪泥:

老师好,王夫之的巜读通鉴论》对于普通读者而言还是存在难度的,老师是否有白话版的推荐,我都没找到。用巜读通十鉴论》来深化对巜资治通鉴》的理解,是否合适。谢谢!

姜鹏:

王夫之的《读通鉴论》我也是费了好大劲才读下来,且不敢说自己懂了几层。比如他为什么说汉武帝时代田蚡不修黄河的建议是正确的,我就没搞懂。这大概要请教黄河治理方面的专家。

王夫之短短的几句评论背后,除了对历史极熟(往往越出《资治通鉴》范围之外),又有极深邃的思想体系外,还经常隐藏着他对自己经历过的明末至南明的那段历史的反思。还得考虑到王夫之的著作在清末才得到传播,里面又有清朝人为避嫌而删改的。

总而言之,这是专家之学,不适合初学。我也没看到过合适的白话本,既便有,也不推荐大家在熟悉《通鉴》之前读。

深情不是悲剧:

姜老师,您好!我是一名文史爱好者,研读《资治通鉴》近两年了,受益颇丰。请问您在研究《资治通鉴》的过程中,用到了哪些工具书,尤其是历史地理、文物制度方面的,有劳您列一个书单,不胜感激之至。

姜鹏:

您好!日期上,我用的是方诗铭先生的《中国史历日和中西历日对照表》。系年上,杨宽的《战国史料编年辑证》,对帮助我们阅读《资治通鉴》战国部分帮助很多。陈勇老师《资治通鉴十六国资料释证》、岑仲勉先生的《通鉴隋唐纪比事质疑》,对进一步了解相关时段史事也有很大帮助。

地图主要还是谭其骧先生主编的《中国历史地图集》。地理类研究著作有南宋学者王应麟的《通鉴地理通释》,清朝学者吴熙载让之《资治通鉴地理今释》等。《资治通鉴》里的地理是个很复杂的问题,可以拓展的空间还有很多。

文物制度上最重要的线索应该还是胡三省注。清朝学者赵绍祖《通鉴注商》可以作补充参考。更重要的内容,恐怕只能参证《通典》、《文献通考》了。

刘恕的儿子刘羲仲编录的《通鉴问疑》,对我们理解司马光编纂此书的基本思想特别有帮助。学苑出版社90年代末出版过一套《通鉴史料别裁》,搜罗了三十多种和《通鉴》相关的著作,可供参考。以上是我想到的,所列肯定不全,希望能有所帮助。

秦峰

:

姜教授您好,这么一部鸿篇钜制,读起来很头大,经常读到后面就忘记前面。请问有什么好办法可以融会贯通?谢谢

姜鹏:

这个问题很有代表性。我自己在求学的起步阶段也有类似疑惑。希望把一些经典通读一遍就能记住概要和精华,一部一部读下去就能学富五车,融汇贯通。常年实践证明,并没有那么容易,读到后面忘了前面是常态,有时回头去看之前读过的内容,竟茫然如未尝读过一般。古人熟读记诵,能背诵经典,我是相信的。可能一是靠幼功,二是靠不断反复。至如有些书上说的“一目十行,过目不忘”云云,大概就像武侠小说里描写凌空发劲、隔山打牛一样吧。后来我听了一次裘锡圭先生的讲座。有同学问裘先生:您读过几遍《说文解字》?裘先生的回答出乎我们意料,他说《说文解字》的内容他当然非常熟悉,若论读过几遍的话,其实一遍也没通读过。这个回答对我触动很大。裘先生对《说文解字》一定烂熟于胸,但却不是通过通读达到的。要知道我一个非文字学专业的,当时正在通读《说文解字》⋯我想我们试图通过从头到尾读一遍的方法来掌握某种典籍,一定有问题,尤其是像《资治通鉴》这么大部头的书。因为专业研究的原因,《资治通鉴》我还是通读过几遍的。但现在回过头来看,我对这部书的掌握,主要不是靠通读来实现的。而是针对某一时代的内容反复琢磨。这样会形成自己的问题意识,会深入思考。一旦深入思考过的问题,即便记忆不完全准确,也不会轻易忘记。所以,如果要总结的话,应该是有目的的阅读,或带思考的阅读,比泛泛的通读更有效。

封飞

:

老师你好,我现在面临一个很尴尬的问题,那就是哪个版本的资治通鉴最权威,最适合览?

姜鹏:

《资治通鉴》版本有很多,晚近藏书家、文献版本学家傅增湘曾集七种宋刻本而成《百衲宋本资治通鉴》,市面上也找得到影印本。其他单独刊行的宋元明清版本不胜枚举。从便于阅读而言,还是由顾颉刚、聂崇岐等十二位前辈学者组成的“标点《资治通鉴》小组”标点的版本,初版于1956年由古籍出版社出版,后来历次改订版由中华书局出版,繁体竖排的。该版本根据清胡克家翻刻元刊本,将胡三省的注以小字形式散在正文之下,对读者理解正文有很大帮助。这个版本虽然很难说已尽善尽美,但在目前市面可见的各种整理标点本中,无疑是最优秀的,成就远远超出其他各种版本。

ACTY

:

老师您好,我是一个高中生,十分爱好历史。我没有时间去读汉唐宋明清这些卷帙浩繁的正史,请问您觉得三国志适合吗,还有就是如何与资治通鉴相互对照参看。

姜鹏:

如果对三国历史感兴趣,我建议你可以先读《资治通鉴》中的相关部分,在第五十九至七十八卷及其前后部分。三国的人物、头绪很多,《资治通鉴》的优点是按照时间线索叙事,有一个大体上的发展脉络,便于帮助初学者理清头绪。有了这个轮廓性的了解之后再去读《三国志》,就更好了。另外要注意,《资治通鉴》用的史料不仅仅是《三国志》正文,还采用了部分裴松之注提供的内容,也兼顾了《后汉书》、《后汉纪》等史书提供的材料。

旗帜

:

初中生读巜资治通鉴》,如何提纲挈领

姜鹏:

对于九年制义务教育阶段的孩子,除非他自己特别喜欢,或有明师随时指点,我个人不太主张让他们阅读《资治通鉴》,怕是劳而无功。一部二百九十四卷,将近三百万字,纵横一千四百年的大书,提纲挈领又谈何容易。说实话,我自己除了反复读之外,也没提挈出一个纲领来。

中小学生如果对传统文化有兴趣,建议还是多读读《论语》,树立价值,规范行为更重要。市面上鱼龙混杂,关于《论语》的书也很多。乃至于打着传播《论语》旗号招摇撞骗的为数也不少。我的看法是先读杨伯峻先生的《论语译注》,再进阶读钱穆先生的《论语新解》就可以了。若能再进一阶读到朱熹的《四书章句集注》当然更好。先读杨先生的,重在了解大意;读钱先生的,可以了解中国传统文化的基本精神。两本书篇幅都不大,家长可以陪伴孩子一起学习,共同成长。

司马光在《资治通鉴》中表达的很多观念,如果没有这些基本的儒学知识打底,也是很难深刻领会的。

如何来

资治通鉴里的事该如何解读

金泽平

:

请问司马光编这部书为什么从三家分晋开始写而略过了之前的夏商和周的前半段?

姜鹏:

这个问题,当年司马光的助手刘恕也问过。后来刘恕把司马光的回答记在了《资治通鉴外纪序》里。原文如下:

恕蒙辟置史局,尝请于公曰:“公之书不始于上古或尧舜,何 也?”公曰:“周平王以来,事包《春秋》,孔子之经不可损益。”曰:“曷不始于获麟之岁?”曰:“经不可续也。”恕乃知贤人著书,尊避圣人也。

首先,如果把上古、尧舜、夏商周的历史都予以记录的话,必然会涉及《春秋》已经处理的那242年历史,也就是从鲁隐公元年到鲁哀公十四年。这是孔子已经删削过的历史。司马光说,圣人的文字是不能随便损益的,要避开。

其次,《资治通鉴》也不是接着《春秋》往下写的,因为经典也不是随便可以接续的。所以《资治通鉴》是接着《左传》往下写的。这体现了司马光的谦虚。

《左传》的最后一句话是“赵襄子由是惎知伯,遂丧之。知伯贪而愎,故韩、魏反而丧之。”讲的是发生在BC.453年的三家灭智伯,但语焉不详。《资治通鉴》开篇评论完三家分晋后,即用倒叙手法补充了三家灭智伯的故事。这是整部《资治通鉴》纪年最早的故事。所以说它是接着《左传》往下写的。

金泽平

:

老师你好,我曾小时候看过资治通鉴,关于通史的编写总是有这样一个问题:对于以前的事情如何确认发生过,甚至精确到人物之间的对话,这在历史学里是如何考证的?

姜鹏:

学历史如果盯在这些细枝末节上,会走入死胡同。就《通鉴》而言,必须依赖早期的史著勾勒史事。战国历史,甚至要借助诸子、杂著。很多先秦故事,不仅是对话,甚至连事件本身也是虚构的。通过某些假设的故事来传达一些理念,重点在理念,而不在人物、对话本身。这个手法,我称之为“设事喻理”。举一个例子,商鞅立木取信的故事大家都知道,被《史记》记载。然而在《吕氏春秋》里,有一个极为相象的故事,主人公却不是商鞅:吴起治西河,欲谕其信于民,夜日置表于南门之外,令于邑中曰:“明日有人偾南门之外表者,仕长大夫。”明日日晏矣,莫有偾表者。民相谓曰:“此必不信。”有一人曰:“试往偾表,不得赏而已,何伤!”往偾表,来谒吴起。吴起自见而出,仕之长大夫。夜日又复立表,又令于邑中如前。邑人守门争表,表加植,不得所赏。自是之后,民信吴起之赏罚。赏罚信乎民,何事而不成,岂独兵乎!(《吕氏春秋•慎小》)两个故事的主题一模一样,都是通过无厘头的命令取信与民。一个是搬木头,一个是把木头(表是木柱)扑倒。一个主角是商鞅,一个主角是吴起。另外先秦典籍里还有一个吴起让人搬车轮赚赏金,以立信的故事,性质也一样。很难令人相信这都是真实发生过的故事。怎么会这么巧,时空间隔久远,两人的做法如此相近?所以这里故事内容本身并不重要,重要的是故事背后的理念,传达施政以立信为本的思想。只要这个思想能收到促进良政的作用,故事本身是否真实是不重要的。这在先秦典籍中常见。《资治通鉴》讲述先秦历史时也不得不借重这些故事而有所取舍。《资治通鉴》后面的内容,如唐、五代,有大量的实录传记可供参考。实录往往根据皇帝起居注修纂,具有相当价值。但史官也不会把对话中言语一字一字地如实记录,因为对话时说的往往是大白话,形成文字就要变成“雅言”,就是我们现在看到的文言文。所以根本没有必要去纠结这些文字内容代表了几分当时的事情,重要的是看这些对话内容指向怎样的历史发展。《资治通鉴》有严格的史料考辨方法,注重真实性。比如对于战国历史的叙述,虽然还有很多错误,但已经纠正了不少《史记》的失误。但大家要注意,历史学努力追求真实性,并不意味着真实性是历史学的终极目标。在《资治通鉴》中对真实性的追求,与对真实性的消解是同时并存的(这句话对很多非历史专业的朋友来说很难理解,请大家类比一下光的波粒二象性吧)。任何一部伟大的经典,最终都是要体现一种思想性,《史记》、《资治通鉴》都不例外。所以阅读这些经典的时候,把注意力过多地放在语言准确与否等细枝末节上,而不去关注它整理的思想性,是身入宝山而只注目芝麻绿豆,因小失大。对于非专业的读者来说,尤其如此。

秦国

:

姜老师:好。我在粗读《史记》和《资治通鉴》两书时,发现两者在同一帝皇篇章的所著内容有诸多相同之处,有些几乎是《通鉴》复之于《史记》。例如:《通鉴》卷七的秦纪二与《史记》的秦始皇本纪。另:《通鉴》胡三省在夹注中的“翻”字,是何意呢?

姜鹏:

《资治通鉴》讲述早期的历史,必然会参考之前的相关史籍。其中涉及先秦、秦以及西汉前期的历史,《史记》当然是最重要的参考资料之一。但多数时候,司马光不是简单地抄掇,一条叙述背后有大量的甄别、抉择、综合的工作。这里举一个司马光综合《史记》相关材料以成文的例子。

比如《资治通鉴》卷四周赧王二十二年(BC.293),有这样一条记载:“韩公孙喜、魏人伐秦。穰侯荐左更白起于秦王以代向寿将兵,败魏师、韩师于伊阙,斩首二十四万级,虏公孙喜,拔五城。秦王以白起为国尉。”不计标点符号,共54个字,讲述韩、魏两国合纵伐秦,秦将白起因大败韩、魏联军而获得晋升的事件,条理清晰,叙事明白。《资治通鉴》这条叙事,明显是根据《史记》撰写出来的。但在《史记》中,至少有八处提到了这件事,其中三处其中在《六国年表》中。《史记•六国年表》赧王二十二年秦、魏、韩三栏中分别有“白起击伊阙,斩首二十四万”、“佐韩击秦,秦败我兵伊阙”、“秦败我伊阙,[斩首]二十四万,虏将喜”的记载。另外五条记载,分别罗列如下:

(1)《史记•秦本纪》:“(秦昭王)十四年,左更白起攻韩、魏于伊阙,斩首二十四万,虏公孙喜,拔五城。”

(2)《史记•韩世家》:“釐王三年,使公孙喜率周、魏攻秦。秦败我二十四万,虏喜伊阙。”

(3)《史记•魏世家》:“(魏昭王)三年,佐韩攻秦。秦将白起败我军伊阙二十四万。”

(4)《史记•穰侯列传》:“(秦)昭王十四年,魏冉举白起,使代向寿将而攻韩、魏,败之伊阙,斩首二十四万,虏魏将公孙喜。”

(5)《史记•白起列传》:“其明年(案,即秦昭王十四年)白起为左更,攻韩、魏于伊阙,斩首二十四万,又虏其将公孙喜,拔五城。起迁为国尉。”

我们来分析一下整个事件,其实是由若干个小事件组成,其中包括:(a)韩、魏伐秦;(b)穰侯向秦王推荐白起以应敌;(c)白起大败韩、魏联军,具体的战绩又分斩首二十四万、虏韩将公孙喜、拔五城等三项;(d)白起因功升迁。《资治通鉴》短短五十四个字,把(a)(b)(c)(d)四组元素都包括了,没有遗漏。《史记•六国年表》三处记载都较简略,是“表”的体裁要求所致,我们不细说。看《史记》另外五处记载,也是各有详略,而没有一处是将这四组元素全部囊括的。《史记•秦本纪》和《穰侯列传》的记载只有(b)(c)两组元素,且《秦本纪》的(b)组信息缺少了穰侯推荐的环节,《穰侯列传》的(c)组信息又缺少了“拔无城”的战果。《史记•韩世家》、《魏世家》都是只有(a)(c),且(c)信息不全。《史记•白起列传》则含有(b)(c)(d)三组信息。

从以上分析我们可以看到,《史记》对这一事件的记载散落在本纪、年表、世家、列传各处,但每个地方都有侧重点,也都没有达到全面叙事的效果。《资治通鉴》把所有的信息归纳起来,形成一条完整的记录,条理清晰、文字简洁。这只是一个很小的案例,还不牵涉到矛盾史料的考辨、抉择。《资治通鉴》对此前史籍的参看,绝大多数地方都能体现这一特点。读书的时候需仔细,不能光看文字表面的相似性。所以我们说,《资治通鉴》不是简单地抄掇,在成文过程中是作了大料工作。

“翻”是表示反切。简单讲是古人的拼音法。“某某翻”,即将前一个字声母与后一字韵母组合,形成一个读音。

读资治通鉴能学到什么

伊斯玛仪勒:

老师,从《资治通鉴》中,作为一名大学生,可以学到些什么???

姜鹏:

抛开学术不谈,从做人做事的角度看,人们所需要知道的绝大多数原则、规矩《资治通鉴》基本上都有。胡三省曾把《资治通鉴》比作浩瀚的江河,而读者就像一只渴了的老鼠,往往啜上那么一两口,就够了。

所以可以学到什么,取决于你缺少什么,需要什么。我认为可以学到的内容,不一定契合你。你能从中学到什么,需要你自己仔细读过才知道。这个过程没有任何人可以替代。

顺便说一下,有很多没读过《资治通鉴》而空发议论要求点评的问题,恕我不一一回复了。

欢迎戳

阅读原文

↓↓来澎湃问吧提问吧!