本文转载自「电影艺术杂志」公众号。《电影艺术》杂志是国内最重要的电影学术期刊之一,推荐关注。

受访者:

阿兰·贝加拉(Alain Bergala):法国国家影像与声音高等职业学院影片分析与文化系主任,《电影手册》著名批评人,戈达尔研究专家,电影导演。

采访者:

徐枫:中央戏剧学院教授,电影史论研究者,电影制片人与影展策展人。

徐枫(以下简称“徐”):阿兰,这是你第二次来中国,谈谈你对中国电影的新印象吧,包括娄烨的电影,还有你在法国看的一些近期上映的中国电影。

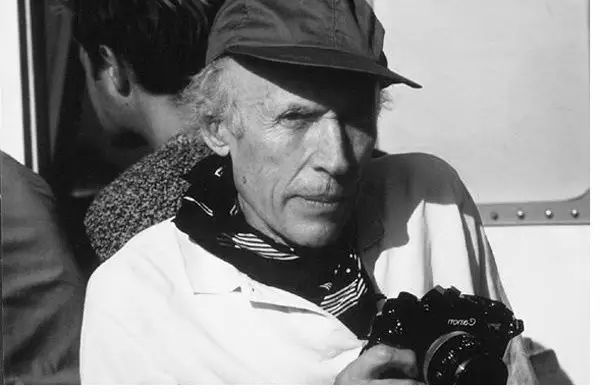

阿兰·贝加拉(以下简称“贝”):在巴黎有中国电影上映,但不多。这次来中国,我看了娄烨的5部电影,都很有意思。我感觉娄烨确实可称得上是一位作者,也就是说他不仅拍一些很不错的电影,而且一部接一部地,在大致相同的方向上寻找某些东西,同时又敢于尝试不同的风格和拍摄方式,这一点我很喜欢。

娄烨

之所以称其为作者,是因为我们可以辨认出他的探求,但他的每部作品之间又有差别,尤其是在形式和视觉上。我很喜欢他这一点。跟他一起聊他的电影、中国电影或者新浪潮,都很有意思。我觉得我们进行了真正的对话,既不是学院式的,也没有流于形式。

最近在巴黎,我看了《路边野餐》,我很惊讶。它的形式让人印象深刻,尤其听说这部影片制作成本很低,我很钦佩。我有点害怕,因为所有人跟我说这电影里有个半小时的长镜头,我心想,说不定只是为了炫技吧,拍半小时的长镜头完全有可能毫无意义。

不是因为镜头长达半小时它就是个好镜头,这个镜头之所以精彩,因为它划过一些线路,制造了一些相遇,这不仅仅是一个半小时的长镜头,它还是一种结构,几乎已经带有剧情性。

《路边野餐》(2015)

人物在路上擦肩而过,再次交错,还有村庄、理发店、货车上的乐手等等。这个长镜头本身内在含有一段剧情,而不仅仅是为了炫耀一种摄影效果。我很喜欢这部电影。最近在巴黎我大概就看了这一部新的中国电影。

徐:这次来中国,你第一次接触了中国影评人,能谈谈你的感受吗?我们今天进行了一次关于戈达尔和新浪潮的圆桌会议。虽然你只见到几位中国影评人,但他们令人印象深刻。

贝:是的,我发现新浪潮对他们来说很重要,戈达尔尤其重要。他们非常了解法国电影。可以看出来他们真正研究新浪潮,而不是只有一些成见。我发现他们跟戈达尔的关联很强烈、很紧密。

关于戈达尔和他的电影,他们提出了一些真正的问题。我觉得跟他们的对话非常具有创造性,他们对戈达尔也抱有真正的热情。

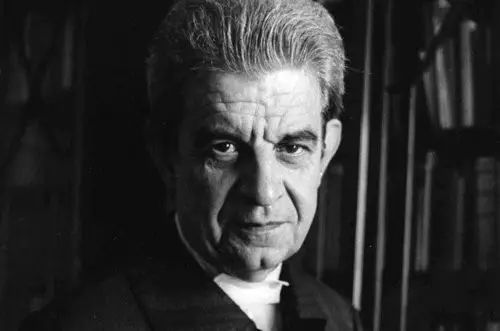

戈达尔

徐:人们常说中国电影的影评和实践隔得很远,你这几天跟他们接触后有这种感觉吗?

贝:我想想。今天早上第一个发言的那位先生(指电影史研究者和翻译家单万里先生),很明显他有很强的实践意识,他不是一个只对电影做内容或美学方面分析的人,他对如何拍摄电影也有很强的意识,知道该用什么器材。这一点跟法国电影的思潮很接近,即制作电影的过程对思考电影、研究电影来说同样十分重要。

徐:你认为,在法国电影界,批评与创作之间的关系近吗?某种程度上,可以说这是法国电影的一个特点吗?

贝:这个问题对我来说很难回答,因为我一直为此奋斗。从我进入《电影手册》开始,我就不满足于只做个影评人,看看电影,谈谈电影。我十分好奇自己看到的电影都是如何制作出来的。

所以我进了《电影手册》后,就开始做杂志之前没有做过的事,去片场和技术人员、摄影指导交流,和让-皮埃尔·莫比亚拉交流。我是真心实意想这么做。

这之后,《电影手册》其他编辑也有了同样的意愿。不过我想这不是普遍现象,只是在《电影手册》有这种情况。那时候另外一些人像我一样,比如塞尔日·勒·贝隆(Serge Le Péron)。我们很想知道电影具体在现场是怎么拍摄的,而不只是抱着记者的视角。

在法国,存在一个争论:有些人认为这毫无用处,看成片就够了,何必再去看具体的设备。我完全反对这种观点。因为我知道我对电影的许多理解,来源于和电影制作人员的交流,而这给了我许多别人没有的知识。就对戈达尔的研究来说,这一点显而易见。我对戈达尔研究很多,我知道上世纪60年代他怎么拍电影。

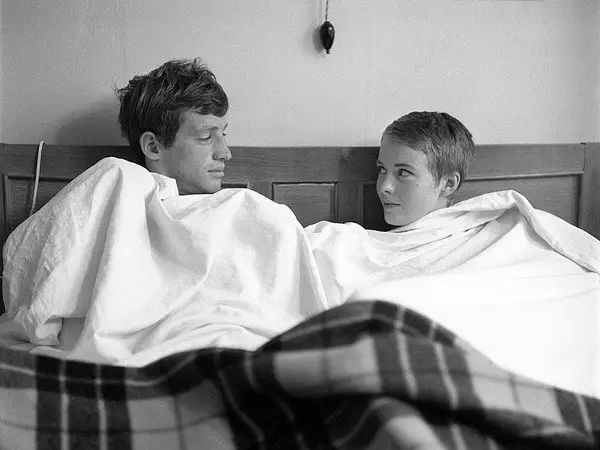

很显然,这给我一些只看电影的影评人无法获得的想法。举个例子,比如《狂人皮埃罗》,我收藏了拍摄大纲和场记手册,我很清楚镜头拍摄的顺序,知道拍了什么样的镜头,看场记手册知道为什么有些镜头要重拍。

《狂人皮埃罗》(1965)

如果没有这些资料,有些事情谁都理解不了。我得去搜集这些资料,去阅读,并且会用恰当的方式阅读。这是我的战斗,也包括《电影手册》。后来这些做法在《电影手册》就变得稀松平常了。

但一开始不是这样,我说我要去戈达尔的拍摄现场,人家问,去那儿干吗?这不是普遍做法,大多数法国影评人只是看电影,写影评,仅此而已。

徐:事实上,上世纪80年代中国电影有过一个影评与创作的所谓黄金时代,尤其是在第四代和第五代创作鼎盛期,影评人和导演之间交流密切,当时导演写作理论文章或影评人参与创作很多见。但从上世纪90年代开始情况就不一样了。

但不管怎么说,电影评论和创作之间紧密联系的情况并不普遍,不过在法国,电影思考与电影创作之间的对话传统从上世纪20年代起,就有相当长的历史。虽然上世纪40年代中断,但二战之后又恢复了。

贝:在法国这样一个传统,一些导演本身也是理论家,写的东西很精彩,尤其是20世纪二三十年代,有一些人既拍电影,也探索理论。这种双重身份现象在其他国家比较罕见。法国很幸运有一批文笔很好的导演。苏联也是,比如爱森斯坦、维尔托夫,他们既是实践者,也是理论家。在法国,这是很重要的一个情况。

爱森斯坦

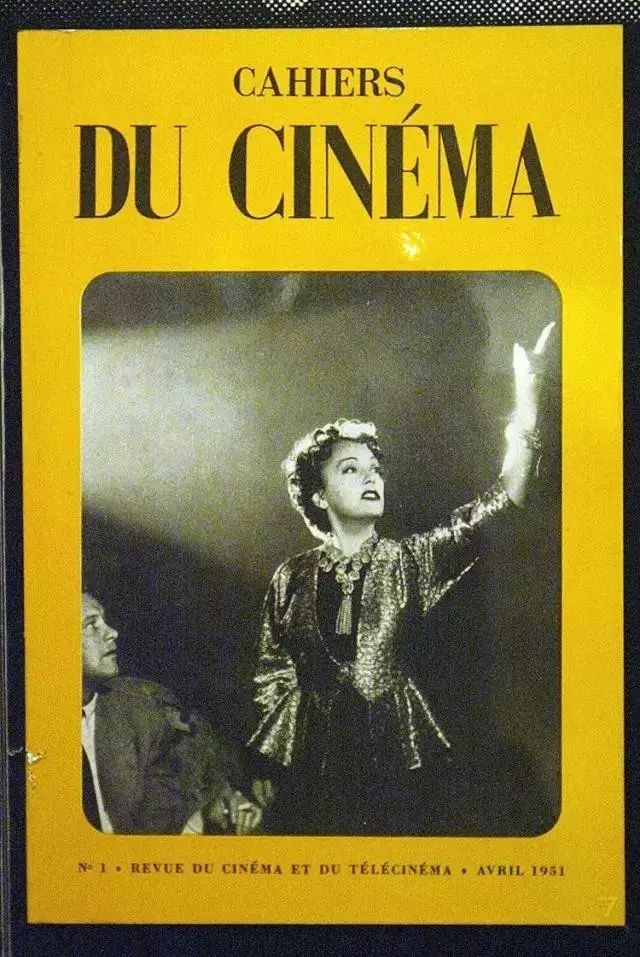

20世纪40年代变少了,因为那个时期导演对分析电影并不太感兴趣。新浪潮时代当然不用说了。之后又有一个空档,再之后《电影手册》重拾这个传统。《电影手册》走得很远,我们也对摄影机的制造和技术创新感兴趣。

我们在20世纪80年代做了好几期专题,专门讨论技术和创作之间的关系。比如,12月初,在巴黎法国电影资料馆举办了一个以技术与创作为主题的研讨会。最近几年,这个趋势略有回潮。

问题在大学。在杂志社你可以做你想做的事情,我说我要去侯麦或者戈达尔的拍摄现场,虽然大家不知道有什么用,但不会阻止你。但一个大学生,通常只要求他做纯理论分析,如果他也想明白电影怎么拍的,学校对此不会欢迎。问题在于老师,他们不喜欢这样。但现在情况略有改观。

特吕弗

比如我认识一个研究曼努埃尔·德·奥利维拉的巴西学生,他花了两年时间进行调查,他访问了所有跟奥利维拉一起工作过的人,然后做了份研究:对于奥利维拉来说,什么是创作?研究非常精彩。他以这种方式获得的东西跟看电影得来的一样多。大学认为如果你对制作感兴趣,那你理论方面一定很弱,但其实并非如此。你既可以对制作感兴趣,也可以和别人一样拥有同等的理论见解。

这是法国的一个特点,界线太分明,人人身份都固定,如果你是大学老师,那你就是搞理论的,如果你对实践感兴趣,那就是理论不太扎实。这是法国大学的一个古老的保守传统。大学的论文很可怕,它有一套延续了300年的严格规定。我很反对这点。我支持了许多别的导师不愿意带的学生。

因为电影并不仅限于大学。有些人论文写得特别好也得到了承认,但总的来说这事情很难。我三年前离开大学时,那些希望注重实践的学生,他们的研究受众更广泛。在这方面,情况有所改变了。

有个日本学生,写了关于让·厄斯塔什的论文,他采取的正是这种方式,也就是说他进行了十分细致的调查,我读了他的论文,精彩至极。他看到了别人没有看到过的厄斯塔什,因为他确实对电影的摄制做了详细的研究。评委中有安托万·德·贝克(De baecque)和妮可尔·布雷内兹(Nicole Brenez),它被认定为非常优秀的论文。

厄斯塔什

而我的方式不是严格的学院式的。我的这个做法是逐渐发展的,所以我出版了《电影创作》(La Création Cinéma)这本书,里面的文章是我在25年间逐渐写就的。也就是说注重电影实践不是我这一两年才有的想法,我一直思考这个问题。

我把这些文章集中起来,能让一些学生有勇气说,我想做些实践方面的工作,这使得我耐心推行的这个方法也逐渐得到了承认。我寄希望于年轻人,他们可能也希望采取这个策略,比如一些年轻的大学老师也想让教学朝这个方向侧重。

徐:你觉得,安德烈·巴赞那一代人首先带动了法国的迷影文化吗?

贝:其实,迷影文化一直存在。巴赞那一代所不同的是,他们中的一些人亲历了战争。战后,他们思考自己能够做点什么,避免战争再次发生。这其中有共产主义、天主教等各种思潮,他们通常都直接抨击战争。巴赞他们说,不,我们要进行民众教育,而电影是最佳的手段。可以在工厂放电影,比如像巴赞那样跟工人交流。也可以在大学放电影,跟大学生交流。

电影面向法国所有社会阶层。巴赞积极推动这一做法,甚至写了本书,讲怎么组织电影俱乐部。战后,有很多民众教育运动,为电影俱乐部带来了产生的推动力。它是一部机器,不是只有一个人在那儿分析电影,教教电影,学校里到处都是放映机,这些运动造就了真正的影迷。共有两代影迷,与战后紧密相关。

之后,随着电视时代的到来,迷影文化衰退。你一个人在电视前看电影算不上迷影,你得和别人交流,组织活动。如果你只是一个人,即便喜欢看电影,但谈不上影迷。电影俱乐部结束了,原来去看电影互相交流的人都跑去看电视了。法国所有大的电影俱乐部都结束了,而又没有别的来取代。

巴赞

我跟一些影院有长期合作,比如在拉罗谢尔(La Rochelle),每年,我和拉罗谢尔的负责人选定一个导演或主题,策划一个电影周,大家注册缴费,每周六、日能看到4部电影,放映间隙有交流活动,很受观众欢迎。

即便是很难的主题,比如邦丹的南尼·莫莱蒂(Nanni Moretti à Pantin),人们也来,因为他们都交了费,都来了。他们不是那种闲极无聊来看看的,要知道这可是星期天。

南尼·莫莱蒂

他们投入并乐在其中,这让他们跳出日常生活。只是在法国这么做的人很少。但现在,这种形式比电影俱乐部效果好。另外现在还有一个现象。我经常去外省,因为我喜欢谈论电影。但现在电影厅里,80个人全是白发苍苍,没有年轻人。

这太可怕了,我看到这个场景,心想,再过20年,一切就完了。迷影文化结束了,影迷没有更新换代。因为现在人们都通过互联网看电影,但互联网上没有迷影文化,我认为这已宣告它的灭亡,在这一点上我十分悲观。对现在的年轻人来说,去看场电影太麻烦了,他们更喜欢在自己的屏幕看,哪怕是在法国最大的电影学院Femis,迷影文化也消失了。

有一些微型迷影文化,比如恐怖片影迷,他们组织一些影迷会,但这不是迷影文化。如果你给他们放映,比如说德莱叶的电影,他们会嗤之以鼻。这太可怕了。你在通过了特别难的考试之后进了Femis,你25岁,然后你对德莱叶的电影嗤之以鼻,这让我受不了。患了这种遗忘症后,电影史对他们来说毫无价值。

德莱叶

他们也去电影院,但只看当月上映的新片,所有人看的都是一样的电影。好奇心消失了,也谈不上什么观影口味了。这是特别糟糕的信号,以后他们肯定也拍不出好电影,他们只满足于自己脑子里有的东西,这不可能是伟大的电影。但很奇怪,在绘画等艺术领域情况却不是这样。

在艺术领域,人们很久以前就不像塞尚那样绘画了。但他们知道塞尚,哪怕他们搞的是装置艺术,与绘画毫无关系。但他们了解文艺复兴。现在喜欢电影的年轻人什么都不知道,这太令人沮丧了。有时,我很悲观,我想应该重新变得精英,应该只和有趣的并且感兴趣的人一起工作,其他人就随他去吧。这跟我的电影民主观正相反。我有时候真的很沮丧。

几年前,我邀请让·纳波尼(Jean Narboni)介绍一部电影,他选了《扒手》(Pickpocket,罗贝尔·布莱松,1959),我想人人应该都看过了吧。让到了之后问,谁看过《扒手》?有3个人,这可是在Femis啊。

《扒手》(1959)

以前,任何一个刚接触电影的影迷都会看这片子,都有一些必看电影。我于是就列了个单子,大概有200多部片子。我跟学生说,这相当于你们学习期间按每周一部电影的量,你们把这些都看了,就明白什么是电影了,对电影就真正有概念了。这件事让我非常震惊。这个问题实际上和数码相关。

徐:其实,通过你对上世纪50年代和最近这些年情况的描述,20年代在法国的迷影文化非常知识分子气,而50年代风格大变,因为巴赞那一代致力于在大众中推广迷影文化,并收获硕果。现在,一切都变了,影迷还是几十年前那批人。我从很多年前开始,就在法国参加关于中国电影的研讨会。观众不太了解中国电影,这可以理解,但好像他们也不太了解法国电影。

有一次,我在一所大学放映了我自己剪辑的短片,里面有新浪潮电影也有中国电影。在4部法国电影片段里,大家只认出了《四百下》(其他三部为戈达尔的《芳名卡门》、瓦尔达的《流浪女》、雷奈的《心之所属》)。影迷的色彩也变了,我们失去了年轻观众,迷影文化成为一种老年文化。可以说这让法国电影陷入某种危机,因为不再有能够滋养电影创作的影迷了。

《流浪女》(1985)

贝:杰克·朗(Jack Lang)2000年成为教育部长后,邀请我在学校里传播电影。我当然一口答应,因为朗的想法很好,他觉得小学生就应该接触电影,并且互相讨论电影。我们也正是这么做的。但这只持续了两年。因为后来政府改组了,而右派对这个不关心。

但杰克·郎的想法是非常好的,从小学生抓起。我们紧接着在初中和高中也推广了电影课程,并见成效。学校是传播电影最理想的地方。这个理念非常好,我跟朗一起工作得很愉快。我跟他说想做《何处是我朋友的家》的DVD,他说很好,做吧,我有资金。

《何处是我朋友的家》(1987)

通常,部委决定做一件事得用两年时间,而我呢,次月就有了资金做DVD,也就是说他的确有意愿做这件事情。我们的想法是,要想让迷影文化更加具有社会性,首先应该在儿童中推广,他们将慢慢成长为影迷。

这一点不假,我有一种奇怪的发现。我最初在郊区一个文化中心工作,边上有一所初中,我在初中做一些电影方面的教学。

徐:这是在哪个年代?

贝:记不太清了,应该是在我从摩洛哥回来之后,大概是1972年吧。

徐:毛主义(在中国之外对毛泽东思想的称谓)盛行的时代。

贝:是的,但这段经历跟毛主义没关系。很久之后,我在Facebook上发现当年的一些中学生,当时看来他们没有任何机会成为导演,但现在有两个学生成了电影人。也就是说,在他们初中时,因为我去放映电影,并让他们自己拍电影,他们由此和电影结缘,并且从中诞生了两位电影人。

这简直无法想象,在一个郊区的文化荒漠会发生这样的事。但我本人对此有相当大的信念。然而左派重新执政后,不再关心这些事,现在文化对法国政府来说已经变得毫无重要性。

徐:在你看来,新浪潮完全诞生于20世纪50年的法国迷影文化之中吗?

贝:是的,在某种程度上说是的。他们去电影俱乐部,这些俱乐部是战后大型电影俱乐部的延续。他们并不讨厌电影俱乐部,而是恰恰相反。我手头有一部一直想出版的夏尔·比奇(Charles Bitsch)的手稿。他是戈达尔的重要助手,尤其是拍摄《轻蔑》的时候。

《轻蔑》(1963)

他讲述了他的青少年时代,他想学电影,就去电影俱乐部,因为他知道那里有些讲电影讲得很不错的人。他在那里碰到了特吕弗、戈达尔。他们那时候还很小,还什么都没做呢。然后,他们就进入了这一行。也就是说,电影俱乐部对一个对电影感兴趣的人来说是再寻常不过的事。

这才是迷影文化,而现在,这一切了无踪迹。我做周末电影放映活动时,有一些老年人参加,也有学电影的高中毕业班学生,他们之所以来,是因为老师要求他们来,而不一定是出于个人意愿。这大概就是今日现状,这并不是个好的状态。

徐:在你看来,无论如何,安德烈·巴赞的著作对法国电影理论和批评来说,仍然是首要的吗?

贝:不管怎么说,他创造了电影思想。后来德勒兹又是另一回事,但巴赞是一切的基础。今天在法国大学,老师们还是让学生首先读巴赞。巴赞并没有被人遗忘,他的著作仍然是首要必读书目,他的思想仍然鲜活。是他提出了所有真正的问题。甚至塞尔日·达内最后也重提巴赞,侯麦也是如此。在法国,巴赞是一切电影思想的基石。

徐:侯麦,是20世纪40年代末期一位真正的理论家,他关于电影空间的著作令人印象深刻,你确定他的思想也是建立在巴赞之上吗?

贝:完全如此。巴赞和罗西里尼是侯麦的两把钥匙,二者是一回事。罗西里尼的电影架构源自巴赞,侯麦直接继承了它。新浪潮中,侯麦是巴赞的最大继承者,他最喜爱巴赞,因此也最理解并最好地阐释了巴赞。对我来说,这没有疑问。我跟侯麦很熟悉,我们经常交谈。

侯麦

对他来说,巴赞是不可超越的。我不确定他对德勒兹是否感兴趣。巴赞最令人称道的是他的简洁。巴赞思考无比细腻无比知性的东西,但却以最深入浅出的方式说出来,人人都能理解。

哪怕是文化水平有限的人也能很清楚地知道巴赞想说什么。达内也是这样,但德勒兹不是。如果你对哲学没有一定的了解,可能看到50页就坚持不下去了。

徐:因为德勒兹不是影评人,而是哲学家。

贝:是的,他只为里维特(Rivette)的《四个女人的故事》(La bande des quatre)这一部片子写过影评。

《四个女人的故事》(1989)

徐:20世纪50年代的影评人中,哪位是最好的?哪位直到今天仍然能给人带来启发?

贝:我想是侯麦。里维特也很厉害,但他一直不愿意把他的影评集结成册出版。不过他已经去世了,所以接下来会出版。他的遗孀会把他为《电影手册》撰写的影评编辑出版。里维特很厉害。

除此之外,侯麦写得最好,他写的东西较有文学性,非常精彩,法语水平很高同时又不复杂,比较好懂。戈达尔更多是诗人而不是影评人,他不属于伟大影评人之列,影评只是他的次要武器,他写点小文章,做些小电影节,人们不认为他是伟大的影评人。

徐:我感觉他的影评有时候太印象主义了,他有很多有趣的想法,但写出来的并不是常规的影评文章。

贝:他写的是诗。他扔出一堆东西,有时候非常形象化。他并不是在写连贯的论文,而只是抛出一些观点,很强烈,令人印象深刻。但在当时,没有人意识到这一点。

人们之所以发现了戈达尔的文章,因为他成了知名导演。在他拍《筋疲力尽》之前,没人重视他的文章,列举《电影手册》的影评人时,肯定也想不到他。戈达尔的文章是在他的电影的光环下重新被发现的,并具有了很重的分量。但本身写得并不怎么样。而且巴赞不太信任戈达尔。

《筋疲力尽》(1960)

徐:今天,弗朗索瓦·特吕弗的影评的哪一方面仍然能给人启发?

贝:特吕弗的力量在于直奔主题,跟侯麦相反。他的文风直接,有什么就说什么,而不刻意追求文体效果。他的观点很明确。特吕弗身上能最强烈地体现出一种对电影的热爱。他写自己钟爱的东西,充满热情,这对读者来说是件大好事。特吕弗写电影的文章很美。

有时候我研究某部电影时,重新找来特吕弗读,他写的很好,明确坦率,而且往往十分中肯,不拐弯抹角。我很喜欢特吕弗写的东西。特吕弗在发表一些富有争议的文章之前并不被看作是个杰出的影评人。

特吕弗

徐:巴赞的作者论和年轻影评人之间存在争议,你怎么看他们之间的差别?我个人认为巴赞的思想跟年轻的影评人相比更为成熟。

贝:当然,他的眼光很宏观。巴赞很偏向罗西里尼,他也看出了希区柯克的好,但这不是他关注的电影类型。我想巴赞一定很了解年轻人写的关于希区柯克的文章,但对他来说,电影不是这样的。他会说,你们有些夸张了,希区柯克是不错,但不如罗西里尼。这大概是代际之别吧。

而且他无心搞论战,而年轻的影评人则不同,他们想赢个满堂彩,想拍电影,想被承认,因此,他们的想法会往惊世骇俗的方向走。而巴赞则相反,他不想证明什么或赢得什么。他只是写出他所想,但带有极大的尊重。

巴赞很害怕特吕弗的文章,他熟知所有法国导演,即便他不喜欢,但他天性也不爱暴力。这不是误会,而是代际之别,是把握对象的方式之差。对于巴赞来说,作为电影研究对象,希区柯克不如罗西里尼或德·西卡有意思。他十分维护德·西卡。我也很喜欢德·西卡。

德·西卡

有些罗西里尼的影迷认为德·西卡的电影毫无价值,事实完全不是这样。即便德·西卡没有罗西里尼的天才,也是很好的导演。巴赞钟爱罗西里尼,但同时也认为德·西卡也极为重要。

毫无疑问,《偷自行车的人》极为重要,我认为它极为有力,尤其是对于有关电影的假设而言,“什么是电影?”并不是只有罗西里尼,哪怕他是纯粹的天才。而且他比较极端,德·西卡没有那么极端。

徐:如果请你为《电影手册》划分不同时期,你如何划分?

贝:新浪潮肯定是个重要的分界。首先是《电影手册》的诞生,巴赞等等。然后是新浪潮时代,再然后新浪潮在《电影手册》影响不再那么大,《电影手册》变得不那么有力。然后是理论化时代,博尼策(Bonitzer)、科莫利(Comolli),然后我也到《电影手册》。

《电影手册》就偏理论化了。理论时代后是毛主义时代,之后为了走出毛主义时代经历了一段困难时期,在毛主义时代种种波折后,杂志要努力继续存活。图比亚纳来做了主编,他是一个商人。

他说,好吧我收购公司,看看能不能继续运转。他做到了。达内和图比亚纳搭档,但他又特别讨厌后者上流人士的做派。但他放手让图比亚纳去做,因为没有更好的解决方法了。达内是很实际的一个人,他说,好吧,这很危险。但他有其立场,我没有。

后来,他离开了《电影手册》,去了《解放报》,跟这也有关系。他让我留在《电影手册》,他跟我说,我把《电影手册》留给图比亚纳了,但你得像巴赞的影子一样跟在他左右。但我没能坚持太久,因为不能强迫某个人成为巴赞主义者。但我留下了,我打开了窗子。时代不同,不再是出门看电影,回家写影评。这是必要的,但不是全部。否则,我就将失去一切。

阿兰·贝加拉

然后,就是一个很大的危机,《世界报》把《电影手册》出售了。老板不喜欢《电影手册》,他对电影一窍不通,也不讲法语,也不读法语。这太可怕了。他从内部摧毁了一些东西。所幸,现在的团队很有勇气,但仅仅有勇气是不够的。

我很喜欢他们,如果有什么东西要写,肯定投给《电影手册》。但我觉得他们改变甚少,他们尊重《电影手册》,只是今天,人们不再读纸质杂志,《电影手册》变得有点不起眼了。他们做得很好,但是还不够。所以他们现在与Capricci出版社及发行公司联合,它比较跟随潮流,做些独家新闻之类,属于时下比较受欢迎的东西。

他们开拓了新的市场,但并不十分有趣,因为这不涉及价值,而只是口味,每一期杂志只是在捍卫口味。这不是毫无价值,有一些水平很高的人,但我觉得有些俗,电影杂志不应该写这些,但潮流就是这样。

徐:你觉得作者论对《电影手册》来说,仍然是至关重要的吗?

贝:是的。《电影手册》可以谈论一部美国大片,也可以谈论一部小成本影片。也就是说,经济方面不重要,我们不会根据成本来评价电影。我们对一部20万欧元拍出来的电影和一部几十亿成本的电影抱有同等的兴趣。我们也不会蔑视大片,如果它拍得的确很好的话。我们只评价电影本身。我们坚持作者论,但除此以外也有别的。

在《电影手册》我们没有义务喜欢一位作者的所有电影,如果他拍了一部烂片,我们就直说他拍了部烂片。对于一些曾经偏爱过的导演就是这么做的。慢慢发现他完蛋了,只为钱打转,可能10年前为他写了3页,现在只写10行。我很喜欢这一点,也就是说不站队,不向商业妥协。

阿兰·贝加拉

因为其他影评人会不说某些导演的坏话,比如昨天我们谈到的加拿大的年轻导演泽维尔·多兰。一开始,《电影手册》说他很好,现在说他非常糟糕。我喜欢这一点。

相反,如果一个导演某部片子没拍好,但仍然坚持在自己的创作轨迹中,他们就会维护他。这是种深刻理解后的作者论,而非教条主义。我们只是说,他这次发挥有失水准,这样不好。

徐:你刚才提到的《电影手册》的理论时代和毛主义时代联系很紧。

贝:这是同一个时代。

徐:这是《电影手册》历史上的一个重要的时代吗?

贝:理论时代,是的,那时候《电影手册》很强。读一读博尼策、科莫利、乌达尔(Oudart)的文章就知道了,这是真正意义的理论,而不是伪理论。之后,很奇怪的是,博尼策竟然成了个毛主义者,简直能让我笑趴下。他一辈子都没见过工人,没见过穷人,他的毛主义倾向完全是理论上的。

不管怎么说,这不是一个好的时期,因为我们禁止自己喜欢自己之前喜欢的东西。甚至禁止自己去看自己想看的东西,这简直不可能,无异于自杀。杂志不登图片了,读者越来越少,几乎没有了。

总的来说,没留下什么有价值的东西,这个时期的文章不好。除了从历史角度看以外,毛主义时代的《电影手册》留下了什么?谁也没法对这些文章做些什么。对我来说,这是一个糟糕的时期。

徐:这是在1971年至1975年之间。

贝:从塞尔日·达内策划的《标识的影像》(Images de marque)这期专题开始,我们走出了危机。图片重新在杂志中出现。他们知道我对摄影感兴趣,就让我做了关于历史摄影方面的内容。

一切重启,然后,图比亚纳觉得应该和特吕弗和解,特吕弗心存愤怒,这很正常,因为我们甚至都不谈论他的电影了。图比亚纳去见了特吕弗,自我检讨,说我们过去太无知。

特吕弗

特吕弗很大度,说咱们都忘了吧,重建正常的关系。他说了很多《电影手册》的坏话,因为这与他相反。他很忠诚,为了我们东山再起,他甚至还给我们出钱,戈达尔后来也给我们出钱。

我们总是忘了,新浪潮那一代人是很慷慨的,哪怕是戈达尔,哪怕他说过《电影手册》已经不存在了,也还是出了钱。他嘴上说《电影手册》已死,他对此已经毫无兴趣了,但我们跟他说需要钱的时候,他就寄来了支票。《电影手册》是一个家,是特吕弗的家。总的来说,毛时代没留下什么好的东西。

徐:但理论时代仍然是个非凡的时期。

贝:没错。即便有一些很难读的东西,比如说乌达的文章,今天几乎读不懂了。这个时期的文章难度还有一个原因是,现在已经没有人读拉康了,也没有人读马克思和列宁了,这样人们就失去了知识工具了。而拉康在理论时期对《电影手册》和我本人来说都是至关重要的。

拉康帮助我写作、思考,而今天几乎已经无人再谈拉康。拉康的理论不是种时髦的学说,而是真正分析的工具。拉康对想象、实在和象征的重要划分,在电影中它们不仅仅是术语。比如达内借用拉康这三个概念来探讨电影的本质。因此它是具有操作性的,而不只是一些理论的点缀。

拉康

我在进入大学后,好多人博士论文或者硕士论文阐释一大堆,我跟他们说,这很简单,拉康就这两个概念。但是你不能让学生去读拉康,因为得读个半年才行。因此,就产生了一种相对的简化。我一直在我的课上讲拉康,跟他们解释拉康的某个概念如何确确实实对分析电影带来极大帮助。

我给他们读,并跟他们解释。最后,他们也理解了,并不是特别难。要分清潮流和真正的思想。拉康不是一种潮流,而是一种真正的思想。然后,又有了女性主义学说,性别研究等等,拉康就不那么通行了。你要是在硕士论文用到拉康的概念,肯定通不过,女性主义者会说这太恐怖了,是大男子主义,荒谬至极。

徐:事实上,最好的女性主义批评家熟读拉康并对其有深刻的反思。只是后来一些女性主义批评家不了解拉康。

贝:对,他们只是接收了一些成见。

徐:跟所有之前这些时期相比,今天的《电影手册》是否还能引领某种电影的趋势?

贝:现在他们已经不依赖拉康或者其他任何理论了。他们的文章严格、观点鲜明,但没有一个总领的理论了。现在普遍都是这种情况了,不再诉诸于某种理论。但事实上并非如此。我觉得从10年、15年以来,都是哲学家来引领电影分析,不是个好事。比如雅克·朗西埃。

自德勒兹以后,电影分析由哲学一统天下。我一点不喜欢这点,虽然我对他们抱有尊敬。我也读雅克·朗西埃,我知道他的思考很有趣,但他对我的电影观没有带来任何增益。当前有一种哲学的过度存在的现象。人人都尊重哲学,但影评人不必尊重哲学。

哲学是哲学,影评是影评,不应该混为一谈,不应该依赖哲学。而且哲学也做不了什么大事,因为它是封闭的系统。我们能用雅克·朗西埃的理论做些什么呢?做不了什么。现在最受人尊敬的学科就是哲学。

巴赞就不用哲学,他自己思考,他构建了自己的系统。他只在电影里而不去任何别的地方去找自己的系统。现在情况不一样了,人人都有哲学情结,我不喜欢这点。当然,我一点不反对哲学家写的东西,只不过我认为影评人不应该依赖哲学,而应该有自己的思考。

徐:你怎么看待像让·米特里(Jean Mitry)这样的理论家?

贝:我已经很久很久没读他的东西了。我对他一直不太感兴趣,他的观念比较僵化,有点机械,跟我思考电影的方式完全不一样。他的理论跟我一直没什么关系。

徐:你怎么定义《电影手册》和《正片》(Positif)的区别?

贝:《正片》从来没变动过。今天的《正片》跟几十年前的《正片》一模一样。他们有自己的小圈子。我很喜欢他们业余爱好者这个特性,都不拿报酬,因此经济上也有点问题。

编辑们不拿工资,他们是很好的业余爱好者。我觉得他们文笔很糟糕。《电影手册》一直注重写作,直到今天依然如此。《正片》不关心这个,只注重内容。在《正片》,人们不写作,而只是发表评判。当然,两本杂志的口味在接近,但《正片》有时候品味实在太差。《正片》都是意识形态化的,有时他们喜欢一些烂片,只是受电影内容吸引。

原文刊载于《电影艺术》杂志2017年第1期

往期精彩内容

欧洲最权威的电影杂志评价中国电影的思路真奇特

反怀旧:米歇尔·福柯接受《电影手册》的采访

今天是原力日,从头聊聊星战吧

《彭浩翔电影剧本集》

套装十册,一座电影档案馆,

尽窥电影鬼才的创作秘密。