太空电梯向来是科幻作品的一个惯用桥段。但美国约翰斯·霍普金斯大学的一位数学家和一位机械工程师指出,如果建造者能够从生物身上取经,细致评估相关风险同时制造一批自主维修机器人,在不久的将来建造一部太空电梯并非不可能。

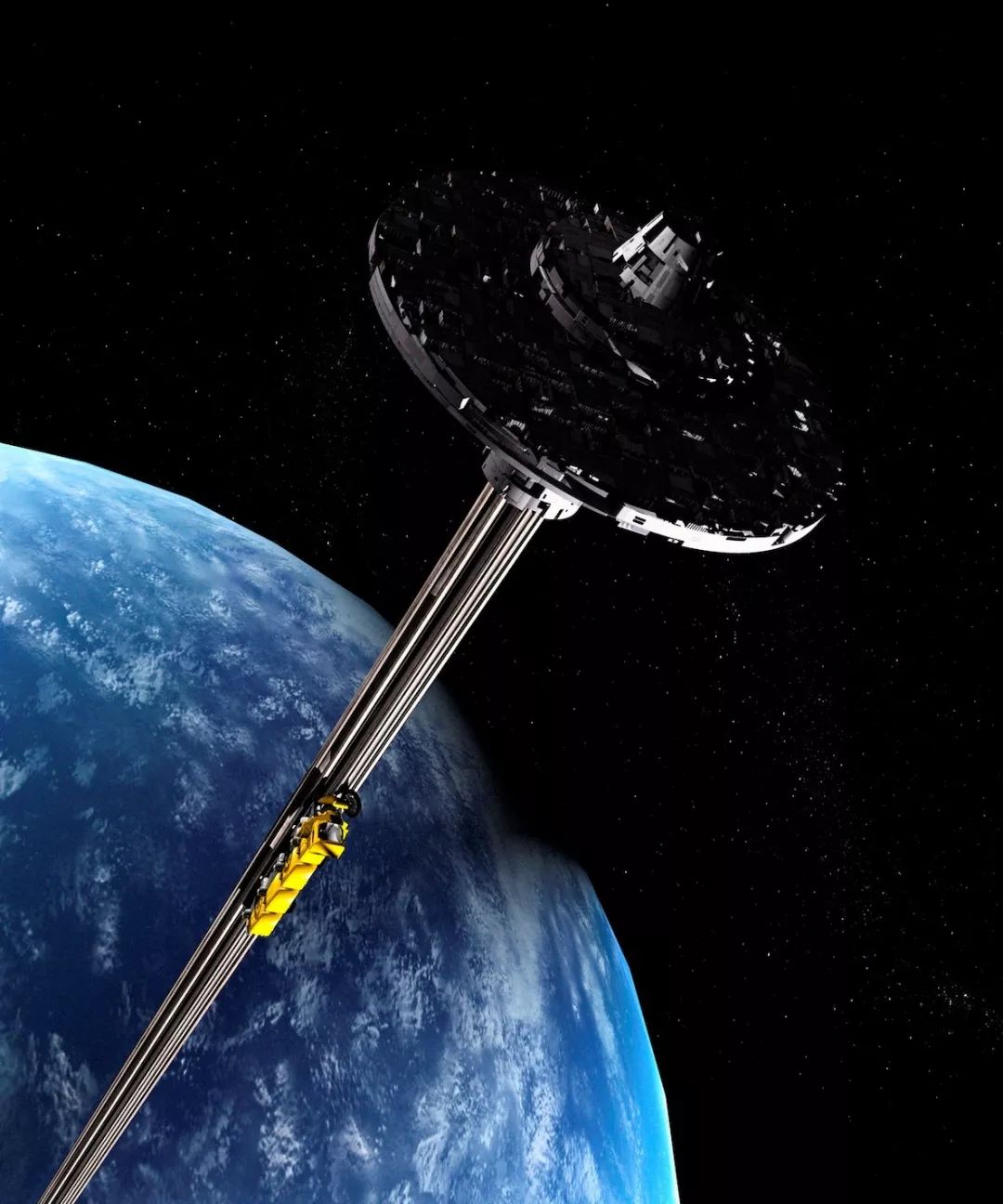

太空电梯艺术概念图

在科幻作品中,我们经常看到太空电梯。实际上,美国宇航局和其它航天机构也一直在探讨打造太空电梯的可行性。工程师普通认为

这是一个很棒的想法,但当前的材料无法承受建造过程中的巨大应力和压力

。不过,总有不信邪的人存在。约翰斯•霍普金斯大学的数学家丹·普佩斯库和机械工程师肖恩·孙便指出,

只要建造者能够从生物身上取经

,细致评估相关风险同时制造一批自主维修机器人,我们完全有可能在不久的将来建造一部太空电梯。

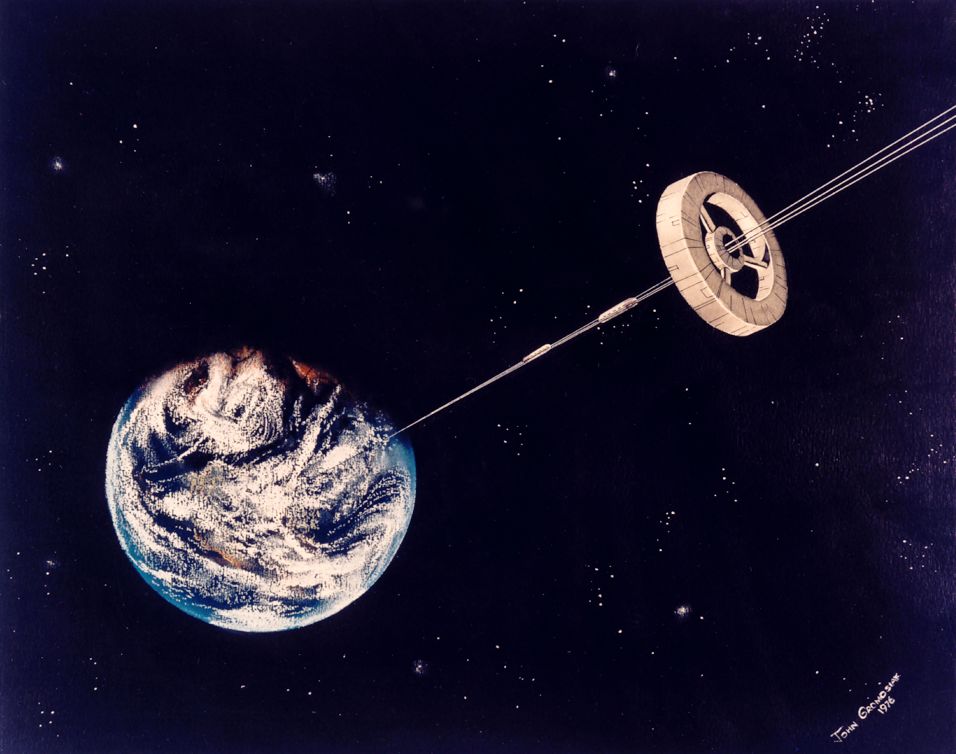

艺术概念图,建在低地球轨道的太空电梯

研究过程中,普佩斯库和肖恩对太空电梯工程进行建模。他们的模型是

基于生物学结构(例如韧带和肌腱)的最大应力与最大拉伸强度比率的计算结果

。这个比值远高于工程中使用的应力

-

强度比。在工程建造过程中,

建筑材料吸收应力的能力至少要达到应力破坏力的两倍

。研究论文刊登在预印本平台

arXiv

,等待同行评议。

普佩斯库和肖恩指出,这样的应力

-

强度比对普通的土木工程项目已经足够,但巨型结构的要求太过严格,这样的比率无法有效控制失效概率。太空电梯规模庞大,不亚于人类建造的任何巨型结构。

太空电梯艺术概念图

太空电梯能够将人员和货物快速运到地球大气层之外,某些太空电梯设计并不使用火箭。这一设想由俄罗斯科学家康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基在

1895

年率先提出。在此之后,天空电梯的设计不断精炼,但基本要素并未发生改变。

太空电梯采用一根固体在地球上的缆绳,通常是赤道地区,缆绳向上延伸直至地球静止轨道,距地面大约

35786

公里

。

缆绳的顶端是一个配重。

引力和外向离心力之间的对抗让缆绳处于紧绷状态,上面的吊舱或者货舱可沿着缆绳上下移动

。建造太空电梯的主要挑战在于,超长的缆绳面临巨大应力,当前的任何材料都无法承受。

太空电梯能够将人员和货物快速运到地球大气层之外

过去几十年,一些大型设计比赛和提案接二连三登场,都希望能够解决这个问题,但迄今为止,没有一个设计取得成功。

2014

年,谷歌研发团队

GoogleX

曾将目光投向太空电梯,但

当时没有人能够制造超过

1

米的超强度碳纳米管缆绳

。意识到这一点后,

Google X

选择了放弃。太空电梯工程师寄希望于碳纳米管,但这种想法可能落空。根据

2006

年的一项建模研究,

10

万米长的纳米管缆绳将不可避免地存在缺陷,导致总体强度降低

70%

。

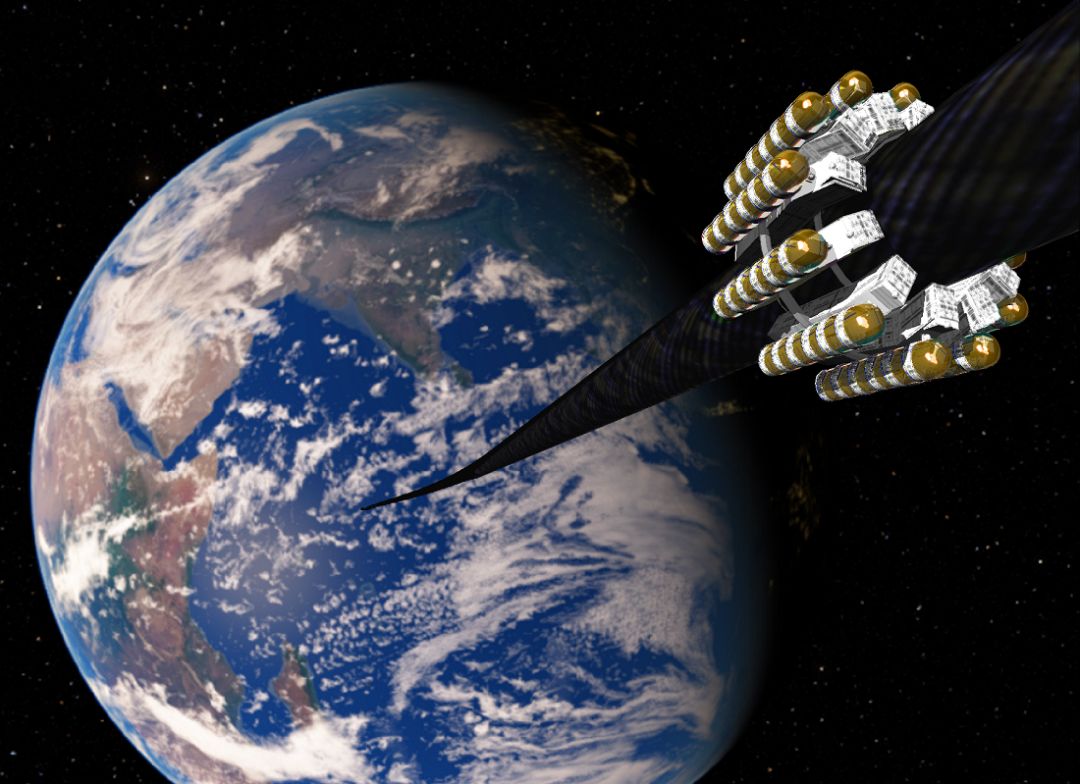

太空电梯艺术概念图

论文中,普佩斯库和肖恩提出了一种不同的解决方案。虽然碳纳米管是理论上制造太空电梯缆绳的最佳选择,但当前的技术无法制造出超过几厘米长的碳纳米管,让这一方案不具有可行性。他们建议采用一些复合材料——碳纳米管与其它材料相结合——虽然强度不及纯碳纳米管,

但我们可以借助自修复机制获得所需强度

,以确保巨型结构的稳定性。

太空电梯艺术概念图

自修复机制至关重要。两位研究员提议将缆绳方向一分为二——向上和侧向,前者进入一系列堆栈段,后者进入一系列平行细丝。当

任何细丝出现故障

——这种情况不可避免——

影响仅限于自身的堆栈段,负载立即由临近段分担,直至修理机器人抵达进行更换

。他们在论文中指出自动修复机制能够保证太空电梯在高应力条件下的可靠性,让使用强度较弱的材料进行建造成为可能,进而让建造太空电梯的梦想照进现实。

建造太空电梯的梦想何时才能照进现实?

普佩斯库和肖恩指出这种模型的基础是降低应力比,

将目光从工程学标准转向经常在生物身上发现的结构

。人体跟腱和脊柱可以承受非常接近于自身抗拉强度的应力,远远超过工程师允许的钢材受力极限。其主要原因在于,肌腱和脊椎至少在一定种程度上拥有自我修复能力,而这正是钢材所欠缺的。

两位研究员指出如果太空电梯在设计上具备这种能力,便

无需等待超乎想象的材料学进步

。他们在论文中说:“我们认为巨型结构的设计不仅要允许组件发生故障,同时还要具备自行修复机制,以替换破损的组件。这种设计能够让巨型结构在极高负载情况下正常运转,而不会破坏其完整性。也就是说,我们完全可以利用现有材料建造太空电梯这样的巨型结构。”