今天久等了,因为金马奖。

Sir特么竟然猜错了。

今晚,第53届台湾电影金马奖公布结果。

《再见瓦城》没戏。

其实Sir不是乱猜的,因为之前,《再》拿大奖有一些苗头。

提名时,台湾本土片《一路顺风》和内地电影《七月与安生》,分别以8项和7项提名领跑。

但《再见瓦城》虽然提名数量略少,却占了最佳剧情片、最佳导演、最佳男女主在内6个重要席位。

所以Sir猜,就算影帝影后拿不到,《再见瓦城》也有可能拿到“最佳电影”或“最佳导演”。

结果……

好吧,Sir错了,认赌服输,从今天开始,免费为你更新10年。

OK,说回《再见瓦城》。

没错,这是一部很有争议的电影

(Sir在文末有回答这种争议)

。

争议的来源是它的主演——2014年深陷吸毒丑闻的

柯震东。

而入围金马,也代表了它无论从电影、导演还是演员层面,也都有特别之处。

所以,它也是一部不该被错过的电影。

现在,Sir带你开撸——

再见瓦城

The Road to Mandalay

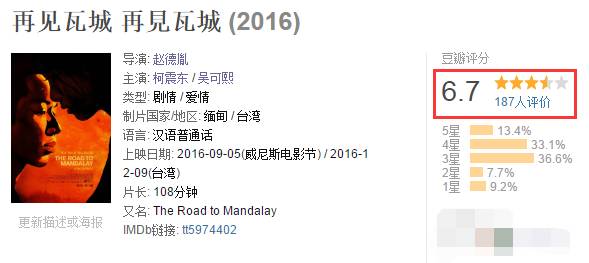

这部片在豆瓣上评分一般,

6.7

(187人评价)

。

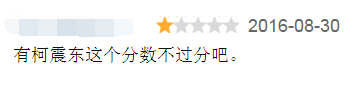

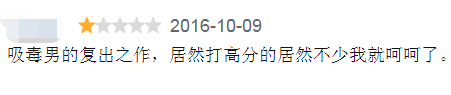

大部分差评,似乎来自针对柯震东过往劣迹的网友。

Sir希望,这不会是一部好作品又因为作品之外的原因,被打击了。

其实,它在国际影展上的表现很不错。

接连入围了今年威尼斯影展的“威尼斯日”单元和多伦多国际电影节,获得“欧洲电影联盟大奖最佳影片”。

外媒对其称赞不已。

「Screendaily」:

导演赵德胤对情绪、节奏和表演的把控令

这个悲剧故事动人又吸引

。而它所展示的缅甸社会问题也引发观众的思考。

多伦多电影节官网评论:

导演兼编剧赵德胤的新作是一部聚焦

缅甸移民问题

的现代戏剧

。它慢热,却有着

大师作品的力道

。

《再见瓦城》的故事,始于一次偷渡。

吴可熙演的莲青和柯震东演的阿国,是两个来自缅甸腊戍的青年。

他们在偷渡泰国的货车上相识。

阿国将货车舒服的前座让给莲青,自己挤在闷热的车厢里,两人互生好感。

他们的目标一样,都是去泰国打工赚钱。

但……价值观全然不同。

阿国没什么大理想,在纺纱工厂做事,只想赶快赚够钱,回家盖房娶媳妇。

莲青想从事体面的工作,却因为自己是黑人黑户,只能干低薪的洗碗工。

她的野心却大得多,想要有朝一日去台湾,过新生活。

这对小情人的未来,在异乡的挣扎谋生中,变得飘忽不定。

在海外看过片的媒体都说:“

柯震东的表演脱胎换骨

,尤其最后一场戏,非常震撼”。

而且这部片里柯震东演的角色,也有吸毒戏份。是不是“巧合”得有点过分?

怪导演咯。

这位叫赵德胤的导演,向来现实。

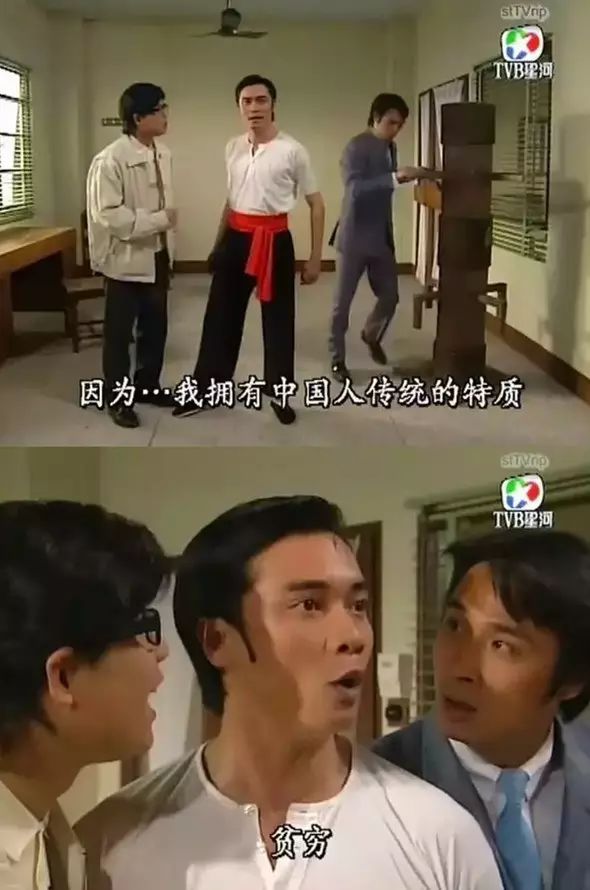

作为一个出生在缅甸腊戍的华裔,他拥有中国人传统的特质——

穷

。

十岁时看见有人家失火,第一个反应是火灾后在灰烬中找铁去卖。卖掉一块钱,可换半碗面。

因此从小到大,他做的所有大决定,都是为了钱。

小时候考试考第一,是为了能让校方准许延交学费。

16岁到台湾念高中,平时读书,课余打工,还得保证考试必进前三,才能免去学杂费。

大学念设计系,接广告案子、给高中生拍毕业MV,是要给缅甸家里还债、盖房子。

他也为本次金马奖拍了形象广告

而后,通过侯孝贤主导的金马电影学院,走上电影之路。

通过海外得奖,才拿到台湾身份证。终于成为了一个不折不扣的台湾人,衣锦还乡。

这种颠沛流离的人生经历,也融入了赵德胤的电影创作。

他的

归乡三部曲

,说的全是缅甸华裔移民谋生活、谋身份的故事。

《归来的人》《穷人·榴莲·麻药·偷渡客》《冰毒》

《归来的人》

(2011)

里,在台打工多年的兴洪回缅甸发展,却发现自己再也无法融入。

《穷人·榴莲·麻药·偷渡客》

(2012)

里,三妹为了拿到台湾身份,不惜当人贩子,卖同胞。

拍电影对赵

德胤

而言,不仅是

表达

,更是

营生

:

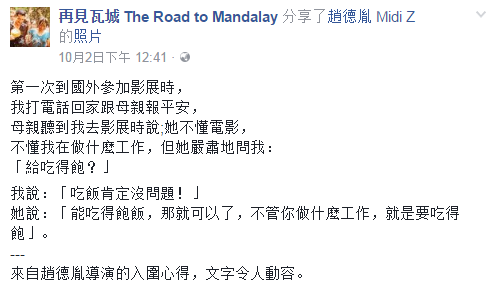

(母亲)不懂我在做什么工作,但她严肃地问我:“给吃得饱?”

我说:“吃饭肯定没问题!”

她说:“能吃得饱饭,那就可以了,

不管你做什么工作,就是要吃得饱

。”

所以,这种要吃饭、要活下去的朴素欲望,贯穿了他的电影。

看他导演的《冰毒》,Sir仿佛只看到两个大字——

生存

。

庄稼收成难卖,男主和他爹把家里唯一的黄牛作抵押,换回一台旧摩托,在站台搭客帮补生计。

被骗婚到中国四川、返回缅甸奔丧的三妹,为了要把儿子接到身边养,贩卖起冰毒。

受过侯孝贤的指导,他的片多少有些侯的影子。

固定长镜头,写实路线,对话不多。

但说句实在话,赵德胤的片也有软肋——

结构粗糙,叙事有断层。

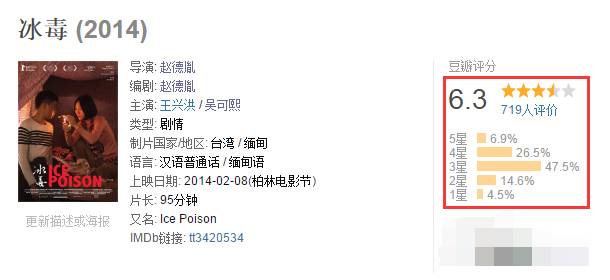

即使是归乡三部曲中评价最高的《冰毒》,在豆瓣也只有6.3的评分

(是的这次肯定不是因为柯震东)

。

33.4%的人给出4-5星,19.1%给1-2星

但赵德胤拍片的劲道,在于他对底层生活的忠实还原。

没有凄凄惨惨的BGM,没有上帝垂怜的打光,没有同情。

将灰头土脸的偏乡生活直接推到你眼前。

导演让你直接旁听人物的整段聊天。

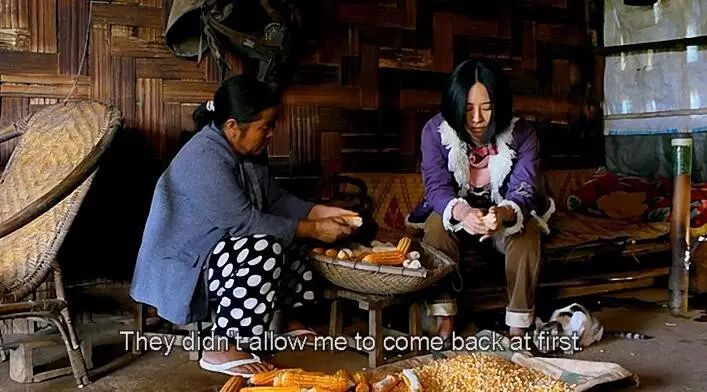

长镜头下,三妹和妈妈边剥玉米边说话。

三妹断断续续又有点心不在焉地,讲起了被骗婚到四川的经历,讲未来生活的打算。

四分半钟的对话,一刀未剪。

簸箕里光玉米秆子越来越多,画面里还有一只瘦猫一刻不停地,趴在脚边吃着落在地上的玉米。

导演还让你直接旁观男主在车站搭客的整个过程。

他和一群同行一起,挤在大巴门口招呼乘客。

中途多次追着下车的乘客跑:要搭摩托吗?

但无论他怎么努力揽客,就是没生意,脸上写满失落。

观众全程陪着他,一起等,一起急。

寥寥几笔,底层人生、边缘人群的真面目,你秒懂。

你甚至被迫“参与”其中,和他们一道被生活“折磨”。

即使是两情相悦的浪漫时刻,也是局促不安大于暧昧。

而这底层爱情的催化剂,则是三妹手上的冰毒。

它既帮助了无数人生存,又毁掉了无数人的人生。

他们靠运毒维生,又被它所害,可恨又可怜。

正是这种直白的表述,片子有一种“令人窒息的强度,皮开肉绽的力道”

(《中时电子报》评)

。

它不讲什么绝对真理,想法子活着,才是小人物的相对真理。

就是这部《冰毒》,跑了全球共12个国际影展,拿下爱丁堡国际影展最佳影片,最后更成为那年台湾申奥的选送作品。

连李安都不吝称赞:

这是一部非常power (有力),有观点,主轴清楚的电影。

也正是这部电影,尽管全球走红,却从戏里穷到戏外。

成本只有100万台币

(约人民币25万)

,整个团队仅7人,拍摄就用了10个工作日。

为了省钱省时间,男女主角骑机车运毒时,

把反光纸贴在男主角背部,帮女主角打光

;怕摄影机震动太厉害,就把棉被垫在底下。

缅甸对电影拍摄控制严格,看到你拿摄影机,警察还会来干涉。

因此开拍前,剧组准备了400页的应变方案:拍摄过程被缅甸警察抓要怎么办?下雨怎么办?……怎么办?

其实《冰毒》还算好,

拍《穷人·榴莲·麻药·偷渡客》难度更高:

4个人在泰国共拍15天,用了10000美金。

《归来的人》更屌,拍了10天,团队3人在缅甸才花了5000美金

(含来回机票)

。

拍摄大部分时间,都不得不假装游客,跟警察玩“游击”。

甚至要将摄影机藏在身上,偷拍。

整个拍摄狼狈又窘迫,却让赵德胤意外发掘到——

打开缅甸粗放泥泞美的特殊方式。

低矮隐藏的拍摄角度,让人更贴近了当地的生猛民俗。

也令他意识到——

沮丧其实是美学的开端。

……多么痛的领悟。

这种

粗生粗养的制作方式

,拍出了

天生天养的小人物

。

——

被前金马评审陈乐融形容为台湾电影的“革命”。

赵

德胤

的低成本模式,刷洗了台湾自「海角七号」成功后对「商业类型片」或精致或粗糙的大量仿制,回归侯孝贤一脉的人文内涵与艺术外衣。

而最新这部《再见瓦城》,相比过往作品“精”了不少。

赵德胤这次

土豪了

,手头有制作资金了。

影片得到了来自法国和德国的注资,成本史无前例,达到4000万台币

(约人民币1000万)

。

配乐的是和贾樟柯多次合作的林强,剪辑马修同样来自贾樟柯御用班底,录音杜笃之,美术则找来了泰国导演阿彼査邦的班底。

赵导演还第一次用上了明星

(对,就是柯震东)

。

但再大的星在他手里,也就是个演员,还得接受训练。

开拍前,赵德胤就让柯震东和吴可熙撇开助理、经纪人。把他们带到自己家,让他们跟家人学缅甸话和云南话,而且……

还要做家务。

还要去

泰国工厂打工。

还要跟其他工人一起吃住,更交代工头,偷懒或做错事,照样受罚。

吴可熙在当地餐馆刷碗6个月。

柯震东学懂了纺织、上浆,会操控大型车床纺织机,还晒了一身东南亚特有的黝黑。

在工厂里意外看到登了他新闻的旧报纸,工厂同事都没法将眼前这个小黑屁孩跟报纸上的明星联系起来。

而这部《瓦城》也比赵德胤旧作,多了几分真实的青春气。

洒水节青年男女的肢体摇曳。

夕阳下,泰国特有的tuktuk车中鼓动、暧昧的氛围。

构图和摄影,更精致讲究。

这一幕是纺纱机后,男生为女生拂去鼻梁上的线头,画面亲密升温。

接着,两人分居纱线两侧。女人表情不耐地梳理纺纱,并用线在紧密注视着她的男主前拉起一道墙,距离顿生。

据看过的媒体同行说,柯震东这次

奉献出了90后小鲜肉至今最佳演技

。

还有外媒不只一次提到的,赵德胤不急不缓的叙事步调,到后头猝然收紧的情绪节奏。

再看预告——

伴随着柯震东一次比一次凶狠的,往锅炉里抛柴火的动作。

穿插这两人,从友好。

到亲密。

再到不可避免的冲突爆发。

渐渐地让观者不自觉地提问:

这对非法移民黑工情侣的命运会走向何处?

柯震东那场被交口称赞的炸裂戏,到底发生了什么?

说回这部电影,柯震东不是题外话。

因为他,电影的评分受到很大影响。

因为他,金马奖评委在评比时,也都必定承受过额外的压力。

事实上,在《湄公河》热映期,网上对吸毒明星的声讨就被推至高峰,一些声音甚至认为,因为“缉毒警察的辛苦和牺牲”,所以“吸毒的人不值得原谅”。

Sir对一切毒品坚定说不,具体危害可点曾推送过的

「这部连剧照都没有的国产片,豆瓣8.8都给低」

。

但对吸毒明星的作品,Sir以为,全盘否定,有所不妥。

理由之前说过一些,但今天,Sir想推荐一位缉毒警察的回答。

这位在《知乎》化名“腕凝”的缉毒警察的观点,让Sir颇为触动

(以下引用已授权)

——

“

人与作品,应该分开讨论,因为一个明星吸毒,就株连作品,不公平”,这个是老调长谈了。

“吸毒的人不值得原谅”的观点危险之处在于:

绝不原谅任何吸毒者,可能会造就更多的吸毒者。

身为缉毒警察,他认为:

吸毒者,除了是违法嫌疑人,还被视为病人和受害人。

如果没有身边人的监督和帮助,一个人很可能继续步入深渊,复吸,毁灭自己。

他缉毒多年,吸毒者抓得太多,大部分都是

有可恨之处的可怜人。

哪怕是作死、自找,在他看来,也不能轻易地说出“绝不原谅”,因为那就是赶他上绝路。

不原谅,就是把吸毒者推回毒品、毒贩那边,那样怎么能算真正有效的缉毒?!

再进一步,个人抵制无可厚非,但通过民意把这吸毒艺人逐出演艺圈,这种基于“非法律程序”的行为,本质是什么?

是

“基于道德水平的外开法律”

。

Sir不得不提胡适说过的这段话——

一个肮脏的国家,如果人人讲规则而不是谈道德,最终会变成一个有人味儿的正常国家,道德自然会逐渐回归;

一个干净的国家,如果人人都不讲规则却大谈道德,谈高尚,天天没事儿就谈道德规范,人人大公无私,最终这个国家会堕落成为一个伪君子遍布的肮脏国家。

说了这么多,Sir无非想说——

明星跟作品比起来,太小太小了。

明星不过是为了迎合粉丝捏造出来的人设,我们能感受真实的永远是他的作品,不是他

(即使是演员,要想动人也必须暴露一部分自己)

。

比起那个叫娱乐的圈子,作品,才是我们真该沉迷的世界。

本文图片来自网络

编辑

助理

:陈大树