编者按:

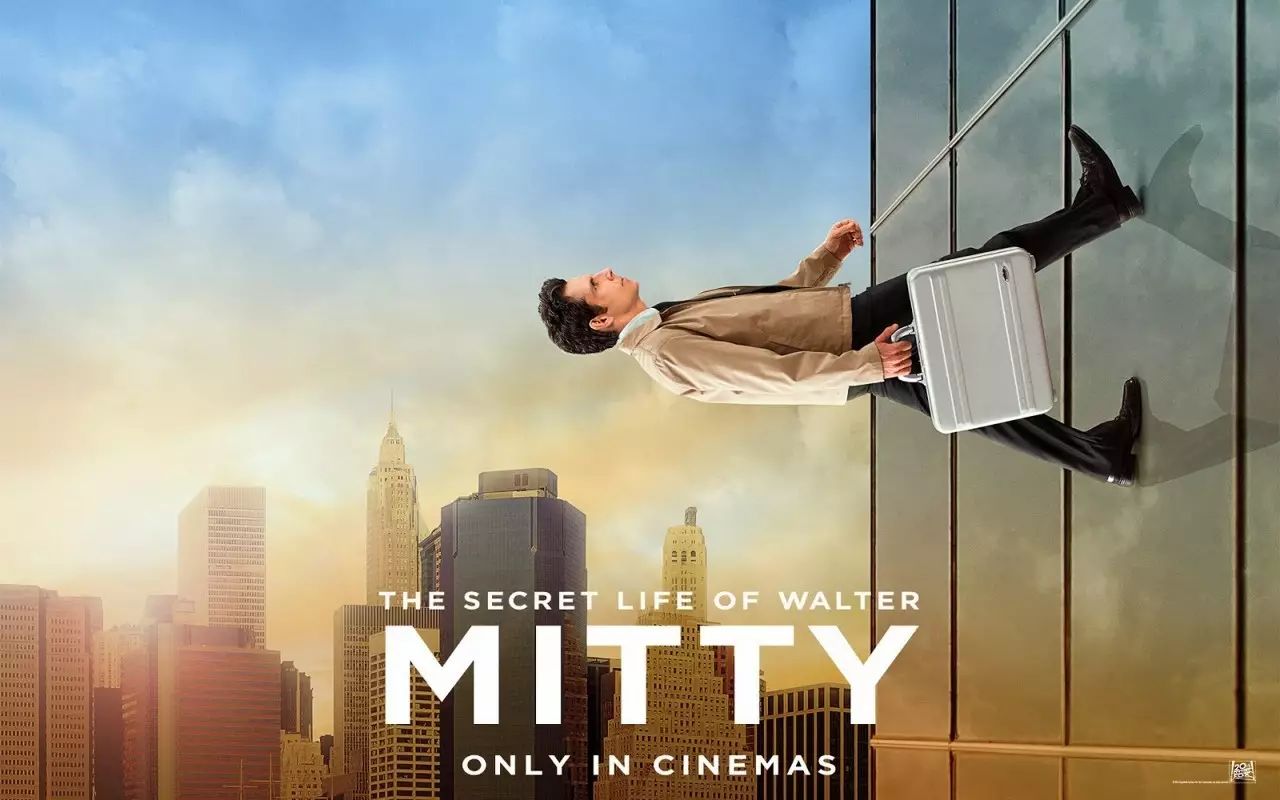

隐形继续革命!这是专栏文章《黑梦》的下半部分(上半部分见文末链接)。以下配图与本文内容完全无关,音乐请自行哼唱。

本期作者:

隐形

;青年编剧,共参与13期反派影评长节目,并作为“反派马后炮”的主要控场之一,参与过16期“反派马后炮”栏目。

有的梦可以让人清凉,有的梦却会让人丧心病狂。

身在此行中,尤其是这两年,我遇到许多这样的情况:

“其实做哪个片子无所谓,只要能挣钱就行!”

“能不能帮忙找点好项目?公司要上市(或已上市)有业绩压力啊!”

“你这项目能保证我们受益吗?”

“你帮我看看,这个项目我们投30%,能不能保证明年收益在20%以上,你说年底前能回款吗?”

这些饥渴、直白询问,时常让我产生一种置身非法集资黑窝点的错觉。

前两天我将一个大纲发给了一个制片人朋友,却迟迟没能得到回复,我迫切希望得到反馈,于是有了如下对话:

前两天我将一个大纲发给了一个制片人朋友,却迟迟没能得到回复,我迫切希望得到反馈,于是有了如下对话:

我:怎么样?大纲看了吗?

制片人:哎呦!这两天实在太忙了,没来的及看呢。

我:你丫赶紧啊,看完聊一下。

制片人:没事儿!我们明天开项目会,直接过会(四声)吧!我会上帮你推一轮。

我:这个故事不成熟,我只想问问你的意见,咱们先聊聊,过不过会的事儿再说啊!

制片人:我操,我的意见没有用啊,我觉得再好没人投钱不白扯吗?!它就是一坨狗屎,能融着钱不就成了嘛!不说了不说了!过了会我再跟你好好聊!

我:我就没想……

嘟嘟嘟……电话忙音堵住了我半张的嘴。

彼之公司我知晓,彼之所谓“过会”我了解,彼之所谓“推一轮”的逻辑我更是再熟悉不过。

彼之公司我知晓,彼之所谓“过会”我了解,彼之所谓“推一轮”的逻辑我更是再熟悉不过。

将各式各样的梗概、大纲、文案,用A4纸打印装订,一摞摞摆放在会议桌上。等到开会,每个“大佬”依次拿出自己提报的方案,向众人介绍。该项目由谁主导,哪个资方感兴趣,某某某会加盟,某某某也会挂名,哪家发行方看好,植入如何做。在座的,多则3、5分钟,少则几十秒,匆匆浏览一遍便将其置之肘旁,既而以“成本上限下限”、“如何配置资源”、“预期收益有多少”为题展开讨论。

我不是觉得这样的会议没必要。只是我清楚的知道,一个尚不完善的大纲一旦被摆上那张威严庄重的会议桌,便失去了被捧在手心中用心去阅读的资格。

假如它没能通过会议,我的朋友就会苦口婆心的劝我放弃这个故事,因为它已不再有任何意义,任谁都对它无力回天。

可一旦通过,朋友则会兴奋地跟我“认真”的探讨,如何将它推进下去?要按照什么方向修改、调整?如何让资方买账?如何贴近某部成功的作品,使其获得更大的市场保障?尽管它看起来前途光明,但我也知道它不再是我原本想讲述的故事了。

可一旦通过,朋友则会兴奋地跟我“认真”的探讨,如何将它推进下去?要按照什么方向修改、调整?如何让资方买账?如何贴近某部成功的作品,使其获得更大的市场保障?尽管它看起来前途光明,但我也知道它不再是我原本想讲述的故事了。

对于一个闭门造车得来的故事,我可以预见它坎坷的命运,但我还是希望他能走的更加长远。我只是单纯地希望它能得到一些专业人士的意见,而不是被如此草率地送上“高效”、“专业”的“会议流程”。

即便如此,我还是应该感到幸运。正是因为有这样的朋友,我的故事才能以它最本真的状态,穿过层层把控,被顺利的送达到会议桌上。它不需要一个花哨的PPT,一些明星、大腕的助威,以及IP噱头的加持,我的朋友确保了它在被放上桌前没有“变质”,但这也基本等于宣判了它的死刑。

所谓“过会”的逻辑,其实就是以各种各样的方式对项目进行评估,用以销定产的思路来生产电影。

电影投拍前,估算出大体收益,并以此决策是否投拍某一项目、投入多少。这是做生意所必备的思考方式,本身无可厚非。但荒谬的是,不少人都把这套逻辑当做金科玉律,认为它可以适用于所有电影项目,以及任何项目的任何阶段。

电影投拍前,估算出大体收益,并以此决策是否投拍某一项目、投入多少。这是做生意所必备的思考方式,本身无可厚非。但荒谬的是,不少人都把这套逻辑当做金科玉律,认为它可以适用于所有电影项目,以及任何项目的任何阶段。

更荒谬的是,他们坚信凭借自己的经验和能力就能算准结果,甚至逆天改命。资深如江志强都要拼上身家赌一赌的事,大佬们在会议桌前谈笑风生就可以算准、搞定。

人物扎实、逻辑严谨,故事抓人的剧本外加严谨的执行方案——不重要。几百字的梗概叙述不清、破绽百出——没关系。这些不在计算范围之内,因为这些无法计算,也很难说服投资者。

人物扎实、逻辑严谨,故事抓人的剧本外加严谨的执行方案——不重要。几百字的梗概叙述不清、破绽百出——没关系。这些不在计算范围之内,因为这些无法计算,也很难说服投资者。

真正值得计算的是流量、IP、热点、鲜肉、以及一些自以为是的经验、案例,因此只需要在这些指标上动一动手脚,就会有人买单。

这不是创作、生产的逻辑,这是金融资本的逻辑。这是用算计代替了艺术创作,用生意吞噬了电影。

事情到这一步就已经不是生意不生意的问题了,它在飞速的朝着诈骗的方向演变。

事情到这一步就已经不是生意不生意的问题了,它在飞速的朝着诈骗的方向演变。

以造梦为名的机器高速而疯狂的运转,只要有人买单,就不会有人停下来思考他们手中正在制造的是什么东西,而是想尽办法急切地将它们推向市场。

我不知道观众们置身影院去消费这些近功急利、批量生产的“金融产品”时,会产生什么样的感受。或许那些为了“保本”、“收益”而过量加入的添加剂,掩盖了原材料的缺陷与劣质,让观众们忘情其中,不问所以。

但我坚信还是会有人保持着清醒和锐利,一点点儿拨开那些“鲜肉”精、“IP”素、“高概念”添加剂以及色素一般的营销噱头,认真严肃的审视那些腐败不堪、充满异味的“原材料”,然后充满愤怒和压抑地发问——“这个行业怎么了?!”

电影行业正在被这样一场黑梦所吞噬,陷入一种集体性的癫狂。也许很多人会认为,眼前的种种乱象统统拜“资本所赐”。

的确,经济的高速发展,让资本显现出了强大的破坏力,也让其成为了最适合泄愤、泼污的标靶。但我却认为导致一个行业产生混乱的根源从来不是资本。

资本具有逐利、扩张的特性,实乃臭名昭著;但某种程度上却可谓简单、纯粹。任何一个行业的发展、存续都离不开资本的助力。

不要忘了,1895年12月28日被定为电影诞生日,不仅是因为这是电影首次公映,也因为老卢家哥俩儿卖了票。电影从诞生伊始就与商业、资本产生了密不可分的联系。可以说电影业从不、也不应排斥资本的介入。

不要忘了,1895年12月28日被定为电影诞生日,不仅是因为这是电影首次公映,也因为老卢家哥俩儿卖了票。电影从诞生伊始就与商业、资本产生了密不可分的联系。可以说电影业从不、也不应排斥资本的介入。

黑梦的真正源头其实是电影人丧失立场后对资本的妥协,是唯资本至上、为资本服务的奴隶姿态,是自作聪明地以资本逻辑来思考、解决一切电影问题。

当你站在资本的角度考虑问题时,“利润”就成了望眼欲穿、穷凶极恶的你所能看到的唯一目标。

你可能摔得分身碎骨,也可能为资本攻城略地取得胜利,但无论如何你已经变成了一个妄图通过教条与算计来保证自己收益不受损失的懦夫。

“造梦”不是满足电影人虚荣心的金字招牌,也不是电影业用来圈钱集资的噱头。它是抵御侵蚀的行业壁垒,是实实在在的从业标准。当一个行业可以自我破壁、自降标准地将“狗屎”包装成“美梦”出售牟利,那这个行业就会被“狗屎”所充塞。“造梦”的技术一旦变成了蒙骗观众、制造信息不对等的奇技淫巧,劣币就一定会淘汰良币。

我历来对影视公司上市持审慎态度。在巩固行业壁垒、明确职业规范前盲目上市,虽然会带来短期的资本优势,但这些优势却也会迅速将整个公司驯化成资本的奴隶,一旦其以摧枯拉朽地规模化生产抢占市场,唯资本是从的逻辑就会渗透到每一个电影项目,并成为电影人的惯性思维,最终导致万马齐喑的行业寒冬。在这种情况下,虚高的票房反倒滋养了“唯资本”的肿瘤生长。这就是当下中国电影质量滑坡的原因之一。

我历来对影视公司上市持审慎态度。在巩固行业壁垒、明确职业规范前盲目上市,虽然会带来短期的资本优势,但这些优势却也会迅速将整个公司驯化成资本的奴隶,一旦其以摧枯拉朽地规模化生产抢占市场,唯资本是从的逻辑就会渗透到每一个电影项目,并成为电影人的惯性思维,最终导致万马齐喑的行业寒冬。在这种情况下,虚高的票房反倒滋养了“唯资本”的肿瘤生长。这就是当下中国电影质量滑坡的原因之一。

不久前,“

荡科长专栏第1期

”已经言简意赅的指出,论大规模、标准化生产高市场价值的商业电影,我们的电影工业基础比不上诞生出麦当劳、星巴克的美国。

可论凝聚文化价值的民族电影的生产、创作,我们也渐渐有被其他第三世界国家超越的趋势。这不是资本的原罪,这是电影业与电影人的渎职之罪。因为我们失去了敢同资本博弈的勇气与能力,从使用资本、利用资本的业主,被驯化为了又瞎又怂的奴隶。

行业中当然还是有不少敢同恶鬼争高下,不向霸王让寸分的仁人志士。只是,“唯资本”已经对整个行业带来了难以弥合的创伤。不从这场黑梦中彻底醒来,很难有更长远的发展。

有人可能觉得我的言论危言耸听,不过是郁郁不得志者产生的牢骚抱怨,是以偏概全的行业批判。

有人可能觉得我的言论危言耸听,不过是郁郁不得志者产生的牢骚抱怨,是以偏概全的行业批判。

没错,我之所思皆出于我之所见,但我并不认为这种“偏见”没有根据和道理。有根有据,“偏见”就是少数人手中的真理;违背常理,哪怕人皆如此也不代表就是金科玉律。

对于“偏见”的质疑,我想用一个更为极端的“偏见”回应。

几年前,研究生阶段,一次翘课。

当时,我正在一家发行公司实习,突然接到了一个同学的电话。

同学:你怎么没来上X老师的课?

我:他讲的是发行,我干的也是发行,实践先行,不去了。

同学:你记得他的作业吗?出麻烦了!

X老师布置的作业,与他自己的一个电影项目相关。自从有了这笔买卖,X老师就像着了魔一样,将全部课程内容都和自己的项目结合起来。上次布置的作业就是根据他给出的资料,预测这部电影的票房成绩。我和这位同学分析了一下,觉得不容乐观,分别给出了300万和400万的结论。

我:咋了?

同学:咱俩惨了,X老师今天上课的时候说他掌握了一个公式,他已经按照公式算了,这片子票房肯定不低。不过,他那公式还不完善,有几个参数让同学们收集数据给补充上去……

我:你等会!他掌握的什么公式啊?

同学:票房计算公式

我:你是说根据他给咱们看的那些东西就能计算出票房来?

同学:没错!

我的大脑“嗡”的一声。

天呐!票房预测公式——没有成片,没有发行方案,就可以算出票房?!

我一下想到了中学物理课本上的“永动机”,还《我爱我家》里面滴水成油的“季春生”。

如果真有这么一个公式的话,开影视公司岂不变成了一本万利、只赚不赔的生意了吗?!

如果真有这么一个公式的话,开影视公司岂不变成了一本万利、只赚不赔的生意了吗?!

运用这个公式指导生产,那拍电影就真成了“快门上挂根香肠,狗都能干的活儿了!”

不过我毕竟不是民科协会成员,起码的一点儿理智还是让我心存质疑。

我:不大可能吧……再说了,真有这么个东西X老师还不火了?他还用咱们帮着完善数据?

同学:怎么不可能啊,他这是综合好多专业人士的意见推算出来的,就是现在还不完善,让咱们帮忙找数据,好根据结果来逆推宣发方案,扩大收益。保守估计票房最少1.5亿!

我:可按照常理,他那片子不可能啊……咱俩不都分析过了吗?

同学:找你说的不就是这事儿嘛!今天X老师已经布置期末作业了——分析电影《XXXX》的成功原因。要求同学们根据每次作业的结论撰写,你说咱俩预测那么点儿票房,回头这个作业怎么写啊?!不会挂科吧?

我:不能够吧,你没劝劝他?盲目乐观可不是好事啊!

我:不能够吧,你没劝劝他?盲目乐观可不是好事啊!

同学:刚说两句就被臭骂一顿!说咱们学艺不精,敷衍了事。

我:没事没事,他那片子不是期末前就上映了吗,咱们到时候看结果不就完了吗。我不信邪……

挂上了电话,心中却是一阵后怕,感觉这次翘课有点得不偿失。

为了根据公式完善发行方案,X老师不仅邀请了某著名影星前去客串,并以该影星的名头制定了宣发方案;甚至信誓旦旦的要求全班同学全体出动,负责《XXXX》电影的地网发行工作(地网:指落地发行,一人负责几家相近的影院,和影院搞好关系提高排片并监督阵地宣传的落实)。虽然没有劳务只有分数,但也算是给同学们提供了一次发行热卖电影的实践机会了。