熊孩子翻箱倒柜,涂花护照,摔烂屏幕,搞破坏。到了公共场所,他们叫喊哭闹声更是不停,经常回荡在饭馆、超市、火车、飞机,还有地铁。

你是不是也遇到过?是不是烦过?

可见“熊孩子”这一流行于互联网的词不只指可爱的小孩,更多时候,还指破坏秩序且令人讨厌的小孩。近些年,随着围绕“熊孩子”的讨论兴起,倒有一种声音愈来愈来清晰:不再粗糙地责怪孩子,

而是归因于父母的素养和教育等层面。这一观点认为,儿童和成年人是两种世界,“童言无忌”,孩子无错。

值得玩味的是,二十世纪早期,“熊孩子”在中国是另外一番景象,而其中的“儿童崇拜”甚至影响了文艺的书写。那时候,所谓“赤子之心”和“天真纯洁”等词汇,往往是定义儿童的关键词。

说来有趣。

鲁迅、周作人、张天翼,这些叱咤于中国文坛的作家,就遇上了“熊孩子”。

他们喊出“救救孩子”的同时,也记录着熊孩子的耍弄,甚至自己就是一脸精怪相的“熊孩子”。

▍

本文转载自新京报书评周刊 (ID:ibookreview)

近年,网络上有一股“恐童症”的潜流,年轻人嫌恶公共空间里的小童吵嚷嚷,直斥为“熊孩子”,又责备“熊家长”管教不周。不过,遥想那些步入或即将步入而立之年的独生子女,身为熊孩子的当年勇,恐怕不相上下吧。

《蜡笔小新》(1994)剧照。

回想当年孩提时看的动画片,大受欢迎的角色也都是典型的可恶熊孩子。《蜡笔小新》里色眯眯的5岁小男孩野原新之助,总因搞不清楚状况而搞出麻烦或惹人发怒。《樱桃小丸子》的小丸子也是任性坏小孩,过生日时既要买小红马溜溜车,还要同花轮去高级寿司店用餐——一下子把爷爷的老人年金花精光!国产动画《邋遢大王奇遇记》里的邋遢男孩更是不爱干净又贪玩的小无赖。

有意思的是,熊孩子的调皮在今天不大惹人发笑,反因令人吃不消而招致痛恨了——年轻人宁做爱猫狗的丁宠族,也不愿与现实生活中的三维儿童有什么关联。

《邋遢大王奇遇记》(2012)剧照。

倘若追溯历史,熊孩子在二十世纪初期却不是今天惹人嫌的光景,“儿童崇拜”一度对文艺界影响深远,儿童的“赤子之心”和“天真纯洁”备受推崇。值得一提的是,儿童是一个现代概念,在西方不过四五百年的历史;至于向来“尊老”更甚于“爱幼”的中国,是一百多年前才重新“发现”了儿童,转而将他们视为民族国家的希望。

自然地,中国现代作家儿童书写或是儿童文学之中,就不乏熊孩子的身影——鲁迅、周作人两兄弟或以痛切之心为之发声,或饶有趣味地记叙熊孩子的耍弄,至于童话大王张天翼,干脆自己就是一脸精怪相的“熊孩子”。今天我们就来瞧一瞧,当“熊孩子”遭遇中国现代作家是何种光景?

希腊神话中的维纳斯,正在用玫瑰或树枝来抽打“熊孩子”丘比特( Jan van Bijlert ,1628)。

鲁迅

大声疾呼“救救孩子”

被熊孩子耍弄

鲁迅喊出“救救孩子”这句著名口号,某种意义上可说是代表了五四新文化人有关“救救中国的未来”之呼声。

鲁迅(1881 年 9 月 25 日—1936 年 10 月 19 日),中国二十世纪文学家和思想家。昨天即10 月 19 日为鲁迅离世 81 周年,点击头像跟着书评君一起“寻找鲁迅:八十年代无梦之梦”。

不过,未及而立之年的鲁迅,却曾在自己的课堂上遭遇过一场熊孩子为之设计的历险。1925 年 5 月的《京报》副刊,孙福熙记录了这间小事。鲁迅从日本回国之后,一度在杭州两级师范学堂做化学老师。某天,他做氢气点燃实验,忘了带火柴,回去拿,又叮嘱学生千万别碰氢气瓶,否则漏进空气会有危险。

创刊于 1918 年 10 月 5 日的《京报》

回来点燃氢气瓶,爆炸——显然是混进了空气!鲁迅双手炸伤都是血。再抬头看,学生们早避开前两排了:原来这帮熊孩子故意放了空气进去,躲到后面看热闹去了。

鲁迅的《野草》集子中有一篇同样写于 1925 年的散文《风筝》,追忆了自己还是熊孩子时欺负小弟的一段往事:“我”见弟弟偷偷躲在尘封的什物堆中糊纸风筝,于是伸手抓断蝴蝶风筝的一支翅骨,掷风轮在地下一脚踏扁——跟那些乐于欺负小弟的大哥是一样一样的做派。

据周作人讲, 文中“弟弟”应是喜爱且善糊风筝的周建人, 但践踏风筝一事“乃属于诗的部分”。不过,鲁迅却为他童年时的熊孩子做派附上了更为严肃的批判因由:少年老成的“我”信奉朱熹《童蒙须知》式的教育理念:“凡子弟须要早起晏眠。凡喧閧斗争之处不可近。无益之事不可为, 诸如赌博、笼养、打毬、踢毬、放风筝等。”他见弟弟如此耽溺玩具不成器,于是将风筝践踏而毁。

直至中年,鲁迅看到外国讲儿童的书才知“游戏是儿童最正当的行为,玩具是儿童的天使”。当他为自己曾虐杀幼小之精神而忏悔和自责时,作为“受害人”的弟弟却已全然不记得这一回事了。

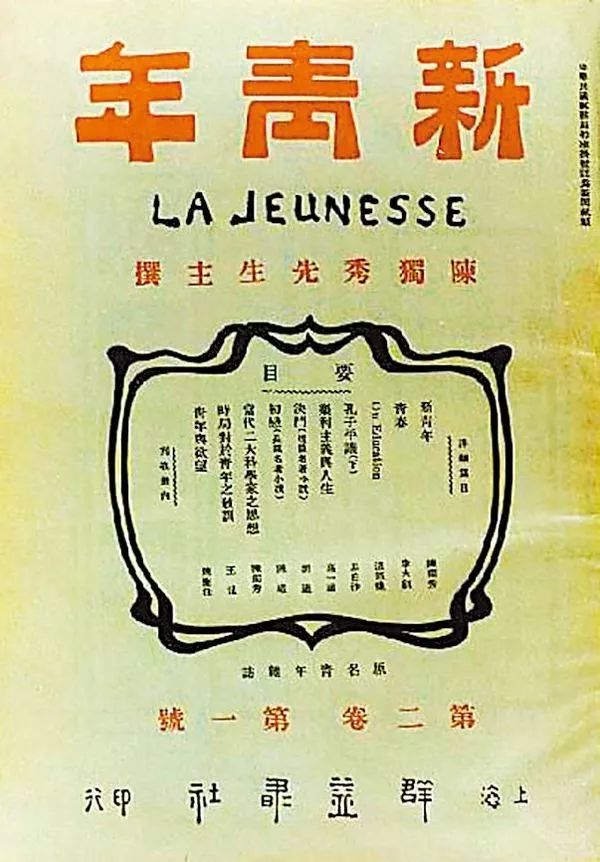

由陈独秀主编的《新青年》杂志封面。

其实,早在 1919 年的《新青年》杂志上,鲁迅已发表了他著名的《我们现在怎样做父亲》一文,提出一种“以孩子为本位”的观念:“往昔的欧人对于孩子的误解,是以为成人的预备;中国人的误解,是以为缩小的成人。直到近来, 经过许多学者的研究,才知道孩子的世界,与大人截然不同;倘不先行理解,一味蛮做,便大碍于孩子的发达。所以一切设施,都应该以孩子为本位。”熊孩子的教育作为议题,其实是在探讨如何改革家庭乃至更大的民族命运了。

周作人

推崇“小野蛮”的儿童美学观

写熊孩子作怪一脸宠溺

与兄长鲁迅相似,周作人在《我的杂学》一文中也提出“儿童本位”。他觉得人们对儿童的认识存在两个误区:一来将儿童当做“小形的成人”,期待他们少年老成;二来将儿童视为“不完全的小人”,什么都不懂。这两个误区全未将熊孩子视作一个“完全的个体”来对待。

周作人(1885 年 1 月 16 日—1967 年 5 月 6 日),作家、翻译家,鲁迅之弟。周作人这个名字,谈起来总是免不了几分迟疑与尴尬,点击头像回看50年前的他怎样寂寞地离开人间。

周作人不愿将儿童文学视作成人趣味的缩小版,亦不必过早地“拿圣经贤传尽量地灌下去”。因此对于舒白香《游山日记》、史震林《西青散记》、沈三白《浮生六记》、方濬颐《梦园从说》这些传统文人的儿时生活记,难免就有不满,认为那种书写缺失了“童心自有天真处”的位置,更像是大人写给大人看的文字。

1947 年,周作人在南京老虎桥监狱读到英国诗人利亚(Edward Lear)的诙谐诗,顿觉妙语天成,于是仿其意趣,在酷暑之中写下 48 首七言四句的“儿戏趁韵诗”,总题曰《儿童杂事诗》。周作人试图以儿童视觉恢复故乡风物与幼时记忆,此时熊孩子的心理世界就成为了真正的画卷中心。报馆更邀丰子恺为之配画,一派生趣:

《压岁钱》

昨夜新收压岁钱,板方一百枕头边。

大街玩具商量买,先要金鱼三脚蟾。

《书房》

书房小鬼忒顽皮,扫帚拖来当马骑。

额角撞墙梅子大,挥鞭依旧笑嘻嘻。

《带得茶壶》

带得茶壶上学堂,生书未熟水精光。

后园往复无停趾,底事今朝小便长。

收得压岁钱后得意洋洋想要置办玩具的熊孩子,或是书房里不捧书读却作哈利波特状骑扫帚的小鬼,今天看来仍旧眼熟。而学堂生活之中,学渣小童背书背不出就拼命喝水,于是反反复复去后园解手的狡黠模样,也被他惟妙惟肖地戏谑一番。

周作人笔下最为恶劣的熊孩子,当属赵家小孩了。《赵伯公》一首写道:“小孩淘气平常有,唯独赵家最出奇。祖父肚脐种李子,几乎急杀老头儿。”肚脐种李的胡搅蛮缠绝不输今天的熊孩子。另有“雄黄额上书王字,喜听人称老虎头”、 “喜得居然称长大,今年独自坐山兜”的成长模样,熊孩子系于生活点滴的喜乐无不见诸笔尖。

其实,写作《儿童杂事诗》之前,周作人早对熊孩子多有论述了。比如在上世纪 20 年代,他已批评中国缺乏儿童诗,推崇安徒生的童话;他还称颂一种“小野蛮”的儿童美学观。这个概念是从戈斯(Gosse)对安徒生的评传中提炼出来的:“他能用诗人的观察,小儿的言语,写出原人——文明国的小儿,便是系统发生上的小野蛮——的思想。”这是一派淘气活泼的气象。

二十世纪初的儿童。作者未知。

童话大王张天翼

曾是熊孩子

也写熊孩子

除了周氏兄弟,素称童话大王的张天翼也是写作熊孩子的高手。他往往被视为中国现代童话创作史上继叶圣陶之后的一个高峰,更要命的是,他自己还是熊孩子时,已有相当惊人的捣蛋之举。因上房揭瓦、顺杆爬墙之类的出格事迹,幼年张天翼一度被唤做“蛮牛”、“野牛”、“小热昏”。这股熊劲儿后来流淌入笔尖,被他用在了童话写作上。在《自叙小传》中,张天翼自白正是通过鲁迅的指点和自己的模仿,才有趋于老练成熟的文字创作。

张天翼(1906 年 9 月 26 日—1985 年 4 月 28 日),作家,代表作有童话《大林与小林》《宝葫芦的秘密》《秃秃大王》等。

1906 年生于湘乡泉井坳一字庠的望族张家,张天翼其父是个相当诙谐的清末“经济特科”进士,其母也颇有文采,在有名望的周刊上发表署假名的短文,评议男女问题。十几位兄弟姐妹之中,幼年张天翼绝非规矩小孩,据说时常拿棍子在敲别人的门口,别人不说他还好,若说,“X 弟,别敲吧。”他就要跟人杠上,一连敲上两三个钟头。因喜爱轮船火车,还在家中以粉笔画、以火柴盒作站台,拟定站名:妈妈站到爹爹站,到姐姐站,到姑妈站,再到厨房站。边开边叫:“哆——轰轰轰轰,轰轰轰轰!”

在学校,张天翼更如周作人笔下学堂小童一般规矩全无:“功课没一样行,和同学打架、说故事最拿手”。他与同学借《岳传》、《三国》、《水浒》来看,却因为二人频繁打架而不断借还,还要调解人来做讲和。和解的方式,竟是一本正经地学样“江湖规矩”来写和约、画花押。

张天翼童话作品《大林和小林》1956 年版(中国少年儿童出版社)封面。

1932 年,张天翼发表了第一部童话作品《大林和小林》,第二年创作《秃秃大王》,真正开始与童话结缘。实际上,张天翼早在十六七岁时,就以“张无净”的笔名发表文章,颇有鸳鸯蝴蝶派的风格,写讽刺“五分钟”热度的“爱国者”小说、侦探小说、人物速写、笑话等。后受鲁迅鼓励、建议和推介,他才署真名“张天翼”来写作。他参加中国左翼作家联盟,热血青年写作正热时,遭逢上海的白色恐怖。左联很多作者被迫害,作品动辄被查禁,张天翼的写作于是从成人世界转向了儿童领域。

不同于周作人的主张,张天翼的童话虽充满大胆奇特的环境与童心童趣,却往往是以成人视角来组织,具有宣传教化目的。故事之中既有他肯定的人物,诸如小林、四喜子、乔乔等,也有他所不待见的“熊孩子”受到抨击否定——比如四四格、叭哈、皮皮等等,就具有某种典型的脸谱化的剥削阶级的形象。

张天翼 1930 年代的童话,重在以儿童易接受的形式来帮助他们认清现实,鼓舞反抗斗志;50 年代的童话,则倾向于为少年儿童梳理榜样,引导其观念思想,以塑造为合乎社会主义新人期待的“新型儿童”。这显然是某种顺应时代感召的选择。

中国香港电影《旋风小子》(1994)。

回顾中国现代作家笔下古灵精怪的熊孩子,我们可以发现 1900 到 1950 年代这半个多世纪中,除却鲁迅“救救孩子”的呼声,周作人追求的童心“小野蛮”,以及张天翼的儿童文学,还有冰心的《寄小读者》系列以及诸多外国童话的译介颇为流行。期间,熊孩子的故事不只有孩子阅读,拥有“童心”的成年读者也作为一个崭新的读者群而出现了。

不论如何,这些有关“熊孩子”的不同故事,构成了“儿童”在历史中的特殊形象,建构了中国现代儿童文学的全新形貌。在熊孩子变得臭名昭著的今日,在童年普遍消逝的媒介时代,我们又拥有怎样的儿童书写与儿童文学呢?

作者:董穷途

来源:新京报书评周刊(ID:ibookreview)