考虑到手机端阅读的特点,我们特地邀请作者撰写了文章精华版,与全文一起推出,方便读者在较短时间内了解文章内容。对该主题感兴趣的读者,可进一步阅读全文。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

——精华版 ——

荷兰是一个实行地方自治的单一制国家,空间规划权力在中央、省和市三级政府之间本着自治和权责统一原则进行划分。如果各级政府能够按照理想的权力分工各司其职,那么大家也也就相安无事;然而事实并非如此,各级政府之间经常上演权力冲突与争夺的戏码。如何有效分配规划权力,一方面让地方政府能够充分考虑民众意见,合理安排地方土地利用事宜,另一方面又能有效防止地方与地方之间的冲突,或防止更广泛的省乃至国家利益成为地方利益的牺牲品,这着实是一个令人头疼的问题。

为了保障中央规划目标的实现、维护地方自治权力的发展空间,荷兰设置了协商机制、强制性规划、规划指令和规划诉讼等制度,以平衡中央和地方利益。荷兰中央政府及省级政府享有编制体系规划和强制性土地利用规划的权力,市级政府则享有编制体系规划和土地利用规划的权力。体系规划是对空间开发的总体设计;土地利用规划是对于规划区范围内允许的土地用途和开发强度等内容进行的计划和安排,是荷兰空间规划制度的核心;强制性土地利用规划是指为了国家利益的需要,规划部长有权依法批准适用于特定区域的土地利用规划,该规划是在事前协商无法达成一致的情况下强制实施的一种规划。在强制性土地利用规划的规划范围内,省和市编制的土地利用规划不再具有法律效力。

为了保证中央政府与省、市政府之间的沟通无效时国家规划权力的实施,荷兰授予上级政府制定强制性土地利用规划以及颁发规划规则、规划指令的强制性权力。另一方面,为了防止中央政府过于强势,侵犯地方的自治权力,授予省、市级政府对于强制性土地利用规划、地点的明确且不具有变通空间的规划指令直接提起行政诉讼的权力,试图通过司法机关的合法性审查来约束上级政府规划权力的行使。

我国的单一制体制以及《城乡规划法》所建构的以城市总体规划和控制性详细规划为主体的城乡规划制度体系与荷兰有一定的相近之处。而在我国城乡规划制度内部,总体规划与详细规划、上级规划与下级规划之间的冲突龃龉却使得规划的制定批准程序烦琐漫长、规划实施步履维艰。究其原因,除了实施层面的问题,规划制定权的建构上也仍有改进的空间。荷兰的制度经验值得我们关注。

——全文 ——

【摘要】在荷兰地方分权的单一制背景下,空间规划权力以“自治”和“权责统一”为原则,在中央、省和市三级政府之间进行划分。中央政府及省级政府享有编制体系规划和强制性土地利用规划的权力,市级政府则享有编制体系规划和土地利用规划的权力。为了保障中央规划目标的实现、维护地方自治权力的发展空间,荷兰设置了协商机制、强制性规划、规划指令和规划诉讼等制度对于中央和地方利益进行平衡。荷兰经验对于我国城市总体规划的改革和规划体系内部的良性运转机制的建立具有参考意义。

1 “单一制下的地方自治”的制度背景

荷兰是实行地方分权的单一制国家(a decentralized unitary state),国家权力在纵向上由中央政府、省级政府和市分享。根据荷兰《宪法》对于三级政府权力的分配,省和市在各自的地域范围内享有对于其内部事务的管辖权;上级政府对于下级政府享有监督和发布命令的权力。荷兰上下级政府间关系构建在政治学家约翰·鲁道夫·托尔贝克的“国家有机体理论”(organic state theory)的基础上,这一理论主张在赋予地方政府管理内部事务的自治权、执行中央立法过程中的裁量权的同时授予上级政府一定的批准权和争议裁决权。

作为一个实行地方自治的单一制国家,荷兰三级政府之间的关系既包含单一制的因素,也包含地方分权因素。单一制国家的地方政府虽然可以享有一定的自治权,但是不享有主权、不能独立于中央政府。地方规范制定权以及行政执行权的行使都不得与中央政府的政策相悖,地方政府受制于中央政府的监督。省、市级政府的权力主要分为自治权力和共享权力两类。荷兰《宪法》第124条第1款规定,省、市地域范围内的事务由省和市政府管辖,这一规定构成了省和市自治权力的宪法基础。该条第2款规定,省与市应当依据或者根据议会立法的规定制定并实施规范。这一条款构成了“共享权力”的宪法基础。在自治权力范围内,省和市有权根据自身情况制定政策并执行。在共享权力领域,下级政府应当在上级政府执行其政策的过程中予以协助,共享权力行使过程中地方政府仍有一定的裁量权。

2 荷兰空间规划的主要类别及其功能

2.1 荷兰空间规划的主要类别

根据荷兰的《空间规划法》(Wet Ruimtelijke Ordening)的规定,以规划的法律效力和功能为标准,荷兰的空间规划主要可以分为两部分:体系规划与土地利用规划。

体系规划(structuurvisie)是对于规划区域内未来空间开发的总体设想,是一种宏观规划。体系规划对于公民不具有直接约束力,但是对于规划机关本身则具有约束力。在没有充分理由的情况下,土地利用规划不能违反体系规划的相关规定。国家、省和市都必须依法编制相应的体系规划。体系规划仅对制定该规划的一级政府有约束力,对于其他级别的政府和公民都不具有约束力

【《空间规划法》第2章第1条—第3条】

。

土地利用规划(bestemmingsplan)是对于规划区范围内允许的土地用途和开发强度等内容进行的计划和安排,它将宏观的规划设想具体到每一块土地上,对于规划机关及公民都具有约束力,是荷兰空间规划制度的核心。土地利用规划由规划图、土地用途规划说明书和对于规划用途的解释三部分构成。其中,规划图是根据一定图例绘制的,将土地利用的设计以图像的形式加以展现。土地用途规划说明书是对于空间设计的书面说明,将规划图中的内容用文字的形式表达,包含允许的土地用途、建筑物的高度及面积限制等内容。规划说明书与规划图共同构成授予环境许可(omgevingsvergunning)的标准之一。而对于土地用途规划的解释说明则不具有约束力,其主要的功能在于解释说明规划安排的理由,对于规划可能带来的环境影响、交通影响等因素的评估结果,以及规划对于水文环境的影响及其应对等

【需要说明的是,2010年修订的《环境法》(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)对于建设工程领域的许可程序进行了简化,将建设许可、拆除许可、防火安全许可等25项许可合并到“环境许可”当中,对于建设申请是否符合土地利用规划的审查程序成为整个环境许可过程中的一个环节。关于环境许可的介绍,参见:FRED Hobma, YUKA Shiba. Deregulation in city planning and development law: the new Dutch Environmental Permit[J]. The Journal of The Land Institute, 2010(18): 3.】

。

2.2 体系规划与土地利用规划的功能

体系规划是对空间开发的总体设计,其功能主要表现在以下两个方面。

第一,体系规划对于制定该规划的一级政府具有约束力,政府后续编制、实施土地利用规划的行为必须与体系规划相吻合,除非为了防止对于利害关系人造成违背比例原则的损害,否则行政机关不能做出违背体系规划的决定

【《行政法通则》第1章第3条第4项和第4章第84条】

。

第二,上级政府制定的体系规划对于下级政府具有指导功能。体系规划本身往往是不同级别政府间协商的产物,规划内容既包含了宏观规划目标,也包含了规划制定机关对于如何实施规划的设想、具体的进程安排等,对于下级政府的规划编制等具有指导作用。

土地利用规划是行政机关对外做出的、对于规划区域范围内不特定的人反复适用的规定,对于行政机关和相对人都具约束力,其法律效力具体体现在以下几个方面。

第一,符合土地利用规划是获得建设许可的必要条件,行政机关审查建设申请过程中,除了对于其是否符合环保标准、安全标准、审美标准等进行审查外,还必须审查其是否符合土地利用规划,不符合土地利用规划的建设申请不能开工建设。

第二,土地及地上建筑物的用途必须符合土地利用规划的规定。例如,规划用途为住宅的建筑物不得用于商业用途。这里需要注意的是,土地利用规划的约束力是指向未来的土地开发和利用活动,即便土地利用现状与规划设计不符,土地所有权人也并不负担将规划付诸实施的义务。

第三,征收活动必须以有效的土地利用规划为基础,为实施规划、在符合法定条件的前提下国家可以实施征收。另外,土地利用规划规定的用途和开发强度等内容也构成对于征收之后政府用地行为的制约。

土地利用规划将体系规划的整体设想转化为具体用地安排、为土地开发活动及政府相关管理活动提供直接指引,是荷兰空间规划体系的核心内容。

3 国家与省、自治市之间规划权力的划分

3.1 三级政府之间规划权力划分的基本原则

荷兰现行《空间规划法》是在1965年旧法的基础之上经由全面修改后于2008年7月1日起正式实施的。此次修法的一个重点在于重新理清国家、省与市之间规划权力配置。在旧法的框架内,一方面,国家和省都不具备直接编制土地利用规划的权力,国家和省的政策以及其投资建设的工程都需要获得市级政府通过编修相应的土地利用规划并颁发建设许可的方式进行配合。因此,当市政府不予配合的情况下,国家和省的政策就难以落实。另一方面,根据旧法的规定,省级政府享有对市级土地利用规划的批准权。对于省不予批准的决定,市有权向中央政府提出申诉。复杂冗长的批准和申诉程序降低了规划制定和实施的效率。为了解决国家、省与地方的权力冲突和规划效率低下等问题,《空间规划法》在修改过程中,重新理清了三级政府的权力,同时也在规划的编制、批准程序上进行了一定简化。

2008年《空间规划法》在处理国家与地方关系上,采取“尽可能地分权,必要时才由中央负责”

【“decentraal wat kan, centraal wat moet”,英文翻译“decentral where possible, central where necessary”.有关这一原则的内涵,参见相关立法记录:EERSTE Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 28916, C: 3.】

的原则,对于市级土地利用规划的批准和申诉程序进行了修改,同时,根据国家、省和市不同的职责赋予其相应的规划权力和义务。具体而言,荷兰现行《空间规划法》本着以下两个原则对于规划制定权力进行了分配。

一是“自治原则”,即地方问题由地方政府自行决定,只有必须由中央来解决的问题才由中央负责。根据这一原则,《空间规划法》将仅涉及地方自身利益问题的管理权授予给地方政府。

二是“权责统一原则”,即为了保证中央、省和市各自在规划问题上的目标都得以实现,《空间规划法》在赋予其职责的同时,也为其履行职责配置了相应的权力,以保证各级政府能做到权责统一,特别是为了保证在中央和省级政府与市政府意愿不一致时,能够有足够的职权维护全国性的、全省的利益,赋予了中央和省政府新的规划权力。

3.2 各级政府规划权力的具体内容

3.2.1 中央政府的规划权力

根据2008年《空间规划法》的规定,中央政府享有编制体系规划和强制性土地利用规划的权力。在此之前,国家级的空间规划主要是中央政府草拟议会审议批准的“国家重大规划决策报告”(National Planning Key Decisions)。这一时期国家级空间规划文件主要内容涉及国家级的空间开发和布局政策、对于整体环境状况和重点地区的空间规划等内容,意在通过规划编制、讨论和实施过程引导省市政府、区域机构及公众参与到国家的空间规划战略的制定和实施过程中去。例如:自1988年的第四次国家空间规划报告起(Viede Nota over de Ruimtelijke Ordening),紧凑城市概念开始主导荷兰空间规划,中央政府将提升国家的竞争力问题作为重点,以兰斯塔德地区的开发和保护为中心,重构了阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙和乌得勒支等城市群规划以提升荷兰的竞争力。2008年7月新的《空间规划法》生效,自此整合了规划、策略与执行等内容的体系规划取代了之前的国家规划报告。

全国性的体系规划是为了保证整个国土范围内的空间秩序,由规划部长在与其他相关部门的部长达成一致的前提下制定的。全国性的体系规划的主要内容包括预期的主要开发活动以及规划部门关于如何实现这些开发建设的设想。规划部门必须制定涵盖整个国土的体系规划,规划文本可以分为多个。同时,规划部门也可以依法就有关空间规划的特定问题单独编制体系规划。在审议程序上,相关部门在正式批准该体系规划之前,必须将规划概要提交国会下议院审议。下议院须在4个星期内决定是否将规划概要交付公众讨论。如果决定不交付公众讨论,那么相应的体系规划在提交议院的8个星期后可以开始实施。如果提交公众讨论,则在讨论结束后(如果讨论时间少于6个月)或者6个月之后开始实施。规划部长需要在讨论结束后将其结论形成书面文件送呈议会

【《空间规划法》第2章第3条】

。

强制性土地利用规划(imposed land-use planning)是指为了国家利益的需要,规划部长有权在事先听取市议会和省议会意见的前提下,批准适用于特定区域的土地利用规划,该规划是在事前协商无法达成一致的情况下,为了国家利益而强制实施的一种规划。在强制性土地利用规划的规划范围内,省和市编制的土地利用规划不再具有法律效力,其实质是国家为了实施其规划目标而强制实施的规划,也是中央事项的实施的一种保障。强制性土地利用规划的最长有效期为10年。强制性土地利用规划与土地利用规划的内容并无实质差别,且同一般的土地利用规划一样接受司法审查

【《空间规划法》第3章第28条、第8章第2条】

。

3.2.2 省级政府

的规划权力

根据《空间规划法》的规定,省级政府为了维护全省的利益有权制定省级体系规划和强制性土地利用规划。省级规划的编制程序和法律效力与国家级规划类似,二者之间的差别主要体现在规划的编制机关以及适用范围上,因此这里不予详述

【关于省级规划的具体内容,参见《空间规划法》第2章第2条、第3章第26条、第4章第1条、第4章第2条】

。

3.2.3 市级政府的规划权力

市级规划包括市级体系规划和土地利用规划两类。

市级政府制定的体系规划是市辖区范围内的政策性规划,描述了未来空间发展框架

【《空间规划法》第2章第1条】

。体系规划不是颁发建设许可的直接根据,因此对于公民个人没有法律约束力。但其对于市政府(municipal government)具有约束力,市议会和市行政机关的决定必须符合体系规划,政府决策若偏离体系规划则必须提供充分的理由。市政府可以选择编制一个或者多个土地利用规划,但是必须保证其管辖范围内的所有区域都被规划覆盖。

4 中央事项与地方自治权力的保障机制

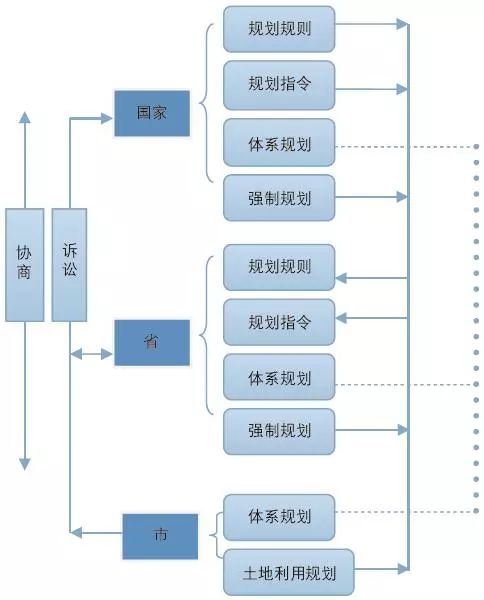

荷兰《空间规划法》规定对于涉及国家利益的规划问题由中央政府负责,对于涉及全省利益的问题由省级政府负责,对于地方性问题则由地方政府负责。但是,对于如何界定这些利益的范围并没有给出具体规定,而是交由政治过程来解决。根据《空间规划法》的立法记录,关于如何界定不同级别的政府利益这一问题的讨论主要是建立在对于实践经验的总结的基础之上。具体而言,主要是根据具体问题的影响范围不同来判断应该由哪一级机关进行管辖。例如,对于区域范围内重要的商业区、大型住宅的选址、自然资源和生态环境的保护等问题属于省的管辖范围。对于整个国家的发展至关重要的鹿特丹海港、史基辅国际机场的规划问题,主要由中央政府负责。为了保证各级政府规划权力的实施,《空间规划法》对于三级政府分别赋予了相应的职权(图1)。

图1 中央事项与地方自治权力的保障机制

4.1 中央规划权力的保障机制

为了保证中央政府与省、市政府之间的信息沟通以及协商无效时国家规划权力的实施,《空间规划法》建立了相应的沟通及强制机制,具体如下。

4.2 沟通机制

市级政府在起草土地利用规划和体系规划的过程中,必须将规划草案抄送省级政府和中央政府,省级政府和中央政府有权对于规划的具体内容提出意见。虽然由于市级土地利用规划不再需要上级政府的批准即可发生法律效力,因此是否依据相关意见对于规划草案进行修改取决于市政府。但是,由于其他强制性机制的存在,市往往会在规划草案讨论过程中充分考虑上级政府的意见。

4.3 强制机制

为了保证省和中央政府规划权的实施,《空间规划法》赋予了其相应的强制性权力,具体包括以下内容。

(1)规划规则

中央政府和省级政府都享有制定规划规则的权力

【《空间规划法》第4章第1条和第2条】

,这里仅以中央政府制定的规划规则为例予以说明。由中央政府制定的规划规则是为了对于省和市的规划活动进行规范,其目标在于保证规划标准的统一,以及对于国家的生态环境、领土安全等具有重要意义的区域的保护。规划规则由规划部与其他相关部门在达成一致之后向内阁提出编制建议,然后由内阁以内阁命令(order in council)的形式公布。其内容主要涉及土地利用规划、省级强制性土地利用规划以及为实现该等规划的工程决定。中央政府也可以针对特定区域制定专门的规划规则。在规划规则颁布后一年内或者命令规定的时间范围内,市议会必须依照该命令修改或者编制土地利用规划。在程序上,全国性的规划规则草案必须提交至议会两院,并且通过电子媒介向公众公开。在草案正式批准前必须为所有公众提供不少于四个星期的征求意见时间,公众有权通过书面或者电子媒介的方式向内阁提出个人意见

【《空间规划法》第4章第3条】

。

(2)规划指令

规划指令(instruction)是指为了保证国土的有序利用,由规划部或者由其他部长在与规划部长达成一致之后向省或市政府发出的涉及到具体规划问题的指令。其内容可能是要求特定的市议会在规定的时间内批准与国家要求相符的土地利用规划;可能是要求省议会在规定的时间内通过相应的规划规则;也可能是向省级行政机关发布指令,要求其向市议会发出指令,要求市级议会在三个月内制定相应的土地利用规划。在程序上,中央政府在发布规划指令之前必须就该指令涉及到的具体问题与市行政机关或省级行政机关进行磋商,只有在协商无法达成一致的情况下才能动用规划指令这一强制手段。同时,至少要在指令发布前四个星期通知议会。中央政府在发布规划指令之前,必须就该指令涉及的相关利益进行充分的衡量,同时指令内容必须符合比例原则

【《空间规划法》第4章第4条;《行政法通则》第3章第4条】

。

(3)强制性土地利用规划

强制性土地利用规划(imposed land-use planning)是指为了国家利益的需要,规划部长有权在事先听取市议会和省议会意见的前提下,批准适用于特定区域的土地利用规划,是在事前的协商无法达成一致的情况下,为了国家利益而强制实施的一种规划。在强制性土地利用规划的规划范围内,省和市都不具有编制规划的权力。强制性土地利用规划的最长有效期为10年。强制性土地利用规划与土地利用规划的内容本身并无实质差别,强制性土地利用规划同一般的土地利用规划一样接受司法审查

【《空间规划法》第3章第28条、第8章第2条】

。

当然,由于协商与合作机制是政府间共同解决土地开发和利用分歧的主要方式,省与国家层面的强制性土地利用规划手段也极少付诸实施。授予国家和省级政府这一权力主要是作为一种威慑和备用措施,以避免旧规划法下中央和省推进的建设工程完全依赖于地方政府政府的配合而引发的问题。

4.4 地方自治权力的保障机制

在赋予了中央和省级政府一定的强制性权力的同时为了给地方自治留有必要的空间,《空间规划法》规定了以下两种机制。

4.4.1 协商机制

《空间规划法》对于具有法律约束力的规划与政策性的规划之间进行了区分,对于上级政府制定的体系性规划,其仅具有约束规划制定机关本身的法律效力,对于下级政府不具有法律约束力,因此在规划政策层面,地方政府就获得了一定的自主空间。因此,国家与省都需通过具体的规划指令或者强制性土地利用规划向市发布具有法律约束力的决定。

对于因国家利益或者全省利益的需要而实施的规划指令、强制性土地利用规划,中央政府以及省级政府在正式实施之前,需要咨询有关市级政府的意见,并与之进行协商,只有协商无法达成一致的情况下才能采取这些带有强制性的手段

【《空间规划法》第3章第26条、第3章第28条、第4章第2条、第4章第4条】

。

4.4.2 诉讼机制

市级政府以及省级政府有权对于强制性土地利用规划、地点明确且不具有变通空间的规划指令直接提起行政诉讼。对于体系规划,在满足法定条件下也可以在起诉前述规划决定的同时请求法官对其进行附带审查。

在荷兰行政法上,根据行政行为的适用对象是否特定可以将其分为“个别的行政决定”(beschikking)和“具有普遍适用力的决定”(besluiten van algemene strekking)两类。所谓“个别的行政决定”,是指行政机关对外做出的意在改变个人的法律地位或法律状态的具有直接法律效力的行政决定。“具有普遍适用力的决定”则主要包括“具有普遍约束力的规定”(algemeen verbindend voorschrift)以及“政策规则”(beleidsregel)两类。其中,“具有普遍约束力的规定”是指行政机关对外做出的对于不特定的相对人能够反复适用的规则,这一类型的行政行为的显著特征在于其能够针对同类行为反复适用。“政策规则”是行政机关为行使其享有的或依法被授予的职权,针对利益衡量、事实认定或法律解释等方面制定的规则,政策规则制定的目的在于约束行政机关,对于个人则不具有直接的法律效力。行政机关行使职权时受到相应政策规则的约束,除非为了防止对于利害关系人造成过于严重的、违背比例原则的损害,否则行政机关不能做出违背政策规则的决定

【《行政法通则》第1章3条第4款、第4章第84条】

。

对于行政行为的可诉性,荷兰《行政法通则》规定:利害关系人有权对于行政决定提起诉讼,对于行政规定和政策规则,以及批准、撤销、宣布行政规定和政策规则的决定则不能提起行政诉讼。但是,依据原告的申请,法院有权在审查行政决定的合法性的同时,对于行政规定和政策规则的合法性进行附带审查。对于行政规定是否应当接受司法审查这一问题,虽然争议较大,但是议会仍旧坚持行政规定不具有可诉性的观点。根据议会立法记录,其理由主要包括以下三点:第一,基于权力分立的理念,司法机关无权介入行政机关的权力范围,如果允许对于行政规定进行司法审查,那么将打破行政权与司法权之间的平衡。监督这一类行政行为的任务应当由代议机关而非司法机关来承担。第二,司法审判的介入将引发行政规定和政策规则的法律效力的不确定性,这将会严重降低行政效率。第三,将导致大量案件涌入法院,法院不堪重负。

(1)强制性土地利用规划与规划指令的可诉性

强制性土地利用规划在荷兰行政法框架下属于行政规定,如果适用《行政法通则》第8章第2条的一般规定,对于土地利用规划本身以及相应的批准、撤销、生效决定都不能提起行政诉讼,但是《空间规划法》做出了不同的制度安排。根据《空间规划法》第8章第2条规定:对于批准强制性土地利用规划的决定,利害关系人有权向最高行政法院(De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State)提起诉讼

【在荷兰,一般情形下行政诉讼为两审终审,《空间规划法》的这一规定属于特殊情形。但需要注意的是,对于土地利用规划有异议的利害关系人在提起行政诉讼之前,须在起草阶段就规划草案提出异议。这一规定的目的主要在于敦促权利人积极利用规划草案征求公众意见的程序,与规划机关之间及时沟通,尽可能避免争议和诉讼,提高规划制定和执行效率。相关规定,参见:《空间规划法》第3章第8条;《行政法通则》第3章第4条。关于设置“异议前置”程序的理由,参见:BUUREN van P, GIER de A J J,NIJMEIJER A G A. Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht (Zesde druk). Deventer: Kluwer, 2009: 123.】

。规划诉讼的诉讼时效为规划批准之后6周,如果利害关系人在此期间没有提起行政诉讼,那么土地利用规划在期间经过之后即发生法律效力,利害关系人将无权再向法院起诉

【《空间规划法》第3章第8条第5款,《行政法通则》第6章第7条】

。

至于例外允许对于土地利用规划提起行政诉讼的理由,学者认为:这一特殊的制度安排与荷兰空间规划制度的历史变迁过程有关,是荷兰空间规划领域的一种传统。荷兰的土地利用规划制度起源于1901年的《住房法》。自19世纪中期开始,荷兰的城市人口迅速增长,城市规模不断扩大。但是在传统的所有权制度下,政府难以介入私人住房的建设和使用活动。街道狭窄、住房拥挤不堪,通风、采光、污水和垃圾处理等不能满足安全和卫生标准成为这一时期大城市的普遍问题。为了应对城市无序发展引发的公共健康问题,1901年通过的《住房法》规定:市议会有权基于特定住宅不符合法律规定的卫生或安全标准宣布其“不适宜居住”;同时,市必须拟定“扩建计划”(uitbreidingsplan),在计划中明确哪些区域将用于未来的街道、运河、广场等公共设施建设,市有权基于扩建计划禁止在前述区域内进行重建或者新建活动。扩建计划就是土地利用规划的雏形。这一系列规定赋予了政府介入传统的私法自治领域、对房屋和土地所有权人的权利行使施加干预的权力,这对于当时的财产法律制度而言是一个革命性的变化。为了最大限度的保护私人财产权、避免政府滥用权力,《住房法》赋予了所有权人对于“扩建计划”提起诉讼的权利。扩建计划制度几经变迁,1965年的《空间规划法》在其基础之上创立了土地利用规划制度。在这一历史变迁的过程中,规划的规范范围由住宅领域扩展到全部国土的有序利用,但是最大限度的维护私人财产权、防止政府权力滥用的理念则是一脉相承,对于住宅管理行为实施司法审查传统也得以延续下来,自第一部《空间规划法》起就适用于土地利用规划。