一、地理的必然

如果地球是一个西瓜,那么我们有无数种方法把它横着切开,所以地球有无数条纬线。但是这无数种方法中,只有一种能把它切成对称的两半。这种切法对应的“切割线”就是赤道,因此赤道天然就是0度纬线。同样地,我们有无数种方法把地球从顶端切开,所以地球也有无数条经线。但是每一种从顶切开的方法,都可以切出对称的两半。所以每一条经线在几何上都是等价的,没有任何一条经线天然就是0度经线。

古代中国人一向以世界中央自居。如果他们知道经线的概念,一定会把长安或洛阳的位置设定为0度经线。近代欧洲人的想法也差不多。英国、法国、意大利等国都先后宣布过自己的0度经线,为此一度吵得不可开交。不过荣誉总是属于强者,日不落帝国的首都伦敦最终胜出。在地球的无数条经线中,以经过格林尼治天文台的那一条为0度。

从地球的角度看,所谓0度经线不过是一群微小生物的自说自话、争权夺利的结果,等于是随机的。但是如果我们仔细端详一下地球仪,就会发现这条线似乎不是随机的。它的东边是欧亚非大陆,它的西边是美洲大陆。它与欧亚非靠得更近,离美洲稍远。但因为欧亚非比美洲面积大,所以东西两边基本平衡。总之,它差不多正好位于各块大陆的中央。

如果我们“反过来”看这个问题就更清楚了。0度经线的“背后”是180度经线,它们共同组成一个圆。从太空中观察180度经线,几乎满眼都是海洋,只有些许岛屿和陆地的边缘。那里的景观与覆盖着大片陆地的0度经线截然不同。

其实180度经线还有另外一个名字,就是国际日期变更线。它的由来比较复杂。在宇宙空间里,时间固然只有一个,但是由于地球自转,各地观察到太阳升起和落下的时间不同。而世界各地对“现在是几点钟”的定义都是根据白天黑夜来的,所以各地的“地区时”都不一样。太阳在各地依次升起,使各个“地区时”依次相接,形成了一个环。那么到底哪里是这个环的起点?哪里是最早开始新一天的地方?

跟0度经线一样,这个日期变更线也得由人为划定。不过,这条线可不像0度经线那样受欢迎。因为在它的两边,日期总是相差1天。它所经过的地区,必然大受干扰。所以人们要找的是一条最不重要的经线来当日期变更线。而0度经线的正背后,180度经线,恰好没有穿过任何一块重要的陆地,于是顺理成章地成了国际日期变更线。

上面说了一大通,现在我们发现,各块大陆不仅一致地“靠近”0度经线,并且还一致地“远离”它背后的180度经线。这个现象纯粹是巧合吗?如果不是,那又存在怎样的因果关系呢?是人类历史决定了地理环境,还是地理环境决定了人类历史?接下来,我们就讲讲这里面的故事。

二、远古航海

原始人类的航海能力远远超出人们的想象。他们能够到达这个星球上一些极度孤立的角落。夏威夷群岛距离日本将近6000公里,距离北美大陆约3700公里。令人惊讶的是,这样的地方居然有原住民!他们显然不可能是在小岛上独立进化的,这些岛上也根本没有猿人的生存环境。岛民的祖先们只可能来自大陆。好在北太平洋中还有一系列零星的岛屿,他们可能是在各个岛间接力航行过来的。

更极端的例子是复活节岛,它距离南美大陆3700公里,而且周边空无一岛。即使从西边离它最近的一个岛屿出发,单次航程也必须超过2000公里不能停歇,而且这条最短航线还是逆风的。要知道,美洲与非洲之间的最近距离,也只有大约2900公里。

中南美洲的太平洋沿岸曾经出土过一些奇特的文物,所以有人怀疑东亚人曾经渡海到达过美洲。另外有更确凿的证据,证明古代北欧人曾经通过冰岛、格陵兰中转到达北美洲东岸。不过这一切并不影响哥伦布作为美洲“发现者”的地位。因为只有他才把“发现”的信息带回文明世界,令文明世界做出相应反馈。总之,我们应该明白一个事实:真正的航海发现,必须首先是一个社会行为,而不纯粹是技术行为。

有史可考的人类首次航行,发生在公元前3100年的古埃及。虽然他们的族群在2000多年前就已灭亡,但他们把自己的船画在了陶罐上。而太平洋群岛的岛民繁衍至今,却没有为他们祖先的航海伟业留下只言片语。也许是在岛上困得太久,大多数岛民甚至已经忘记了怎么航海,当然更不可能知道他们的祖先是怎么来的。一个是无心为之,一个是有意为之。原始行为和文明行为的区别大抵在此。

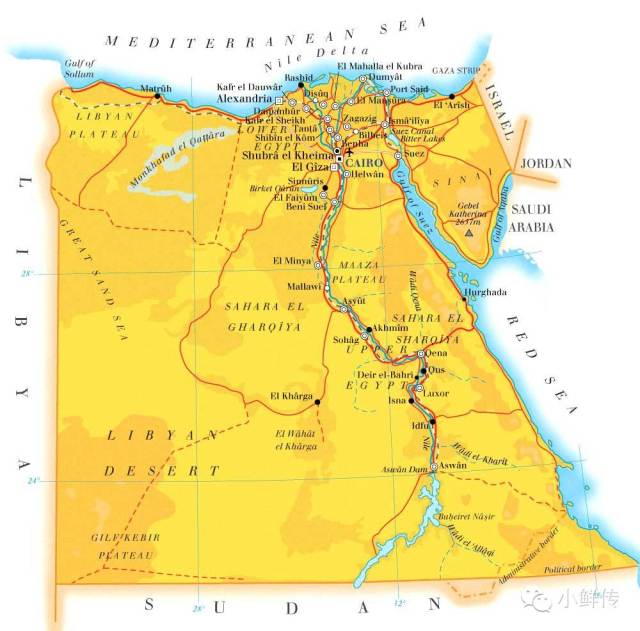

最早的人类文明全都发源于大河之滨,但古埃及的尼罗河能够拨得头筹,得益于三个先天优势。其一是尼罗河的流向是自南向北的,而埃及常年吹北风。因此航船可以收帆而去,扬帆而回,对造船和航行的技术要求最低。其二是尼罗河河道较直且少分支,所以河滨的各个文明据点之间的最短距离,很自然地就是通过尼罗河。第三是尼罗河注入地中海,临近即可与另一大古代文明“两河流域”交流。而两河流域的幼发拉底河和底格里斯河则都注入波斯湾。印度河、恒河、黄河、长江等大河的下游也都远离其它古文明中心。

其实还有第四个原因促进了古埃及航运的高度发展。由于远离中亚草原,古埃及是四大文明古国中最晚得到马的。古埃及文献中出现“马”,比出现“船”晚了1600年。陆运能力的缺乏显然加重了对水运的依赖。不过,远离草原对古埃及人来说不是大问题,因为他们得到了大自然更宝贵的馈赠:地中海。

三、接触模式

从地图上看,地中海是一个面。但在古代,它其实是一个环。远离海岸线的地方被未知的迷雾所笼罩。人们不敢离开海岸线太远的理由很多,包括近岸风浪较小,陆地上的景物可以帮助导航,以及海难时逃生更容易,等等。但在另一方面,人类对跨海航行也没有迫切的需求。从意大利到埃及的航线,即使以帆船沿岸缓行,也只需数周即可到达。而在古代,这条航线的典型频率是一年一次往返。既然时间如此宽裕,又何必着急去跨海呢?

既然地中海是一个环,我们可以进一步把它想象成尼罗河的延伸,是以尼罗河三角洲为起点,沿逆时针方向画出的一个圆圈。为什么是逆时针?因为船舶自尼罗河向北入海之后便转向东方,这是指向两河流域的方向。这里有腓尼基人。从腓尼基转向北向西,可以到达希腊,再从希腊向西,就会到达罗马。在文化上,罗马师从希腊是众所周知的。而希腊文化的根基“希腊字母”,则取自腓尼基字母。三者之间的源流关系,似乎在尼罗河入海时便已冥冥注定。

地中海环的作用,可以类比于其它古文明中心的大型河流。但它的长度和通航能力远远超过地球上任何一条河流。更难得它整体上是东西向的。这一点很重要,因为相近的纬度更方便文明交流。历史上的大国,如汉朝、孔雀王朝、罗马帝国等,其版图无一不是东西向的。有趣的是,美国和俄罗斯在建国时的版图都是南北向的,之后通过一系列战争和兼并,最终也都变成了东西向的。中国南海在地形和规模上都与地中海接近,但呈南北向。中国人历来视其为过于炎热而缺乏兴趣。

地中海这个无与伦比的大通道,催生了灿烂的地中海文明。俗话说,你有1个好主意,我有1个好主意,交流一下,你我都有了2个好主意。所以在地中海,思想是当之无愧的最佳贸易品。不过在实物领域,情况就不一样了。

海水带来盐碱,使其近岸不宜耕种,所以文明中心不能直接靠海。而且船舶只能在具备一定条件的港口停靠。这就决定了环地中海文明必然呈现一种离散而非连绵的分布。这种分布提高了贸易的门槛,使低价值或零散的货物难以进入流通。

考古发现,古代地中海文明能够建造许多大船,但在小船方面却缺乏建树,这证明了海运相对河运的高门槛:要么不要出港,出港就得动用大船。而这些大船上的主要贸易品是金银、珠宝、毛皮和香料。一句话,都是奢侈品。

从产业链看,这些奢侈品都是断点,没有上下游拉动能力。金银的供给不能带动毛皮的发展,香料的供给也不能推动珠宝的发展。拉动古代社会产业链的核心力量是人的生存需求。我向你提供粮食,你吃饱了就可以生产布匹。你向他提供衣物,他穿暖了就可以生产手工用品。只有形成了循环,产业链各环节才能发展。

公元1世纪的古罗马帝国时代,曾经一度出现尼罗河三角洲的粮食规模化、系统性地大量外运。但这是军事需要,行政强制的结果。帝国的其它部分并没有生产出足以与之形成循环的贸易品。在此之后的一千多年时间里,地中海文明在政治版图上分分合合。但在经济领域,它们保持着接触,却无法形成一个循环。

四、循环模式

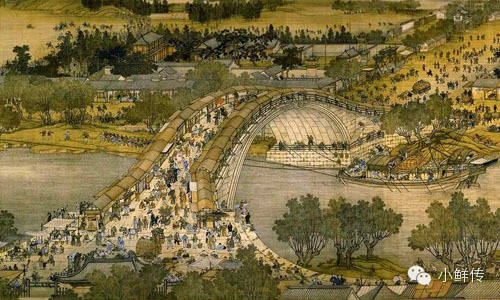

如果把地中海环视为一条河流,则其长度无与伦比,而且流域全部位于温带。这个条件在地球上独一无二。但如果把黄河、淮河和长江加在一起,则其流域广大和气候适宜,或可与地中海一争高低。不仅如此,这三条河流密集且平行地会聚在中国东部平原地带。它们造成的冲击平原土质松软,可以比较容易地进行地理改造。

兴修运河,于交通、灌溉和水利一举三得。但是各水系之间落差不能太大,否则将极大地提高施工难度。在这一点上,中国东部又可谓得天独厚。从海河到钱塘江,纵横上千公里,水位落差基本可控制在30米以内。

公元前5世纪,运河“邗沟”修成,连通了长江和淮河流域。随后,运河“鸿沟”修成,连通了淮河和黄河。在人类运河史上,这两条“沟”既非最早,也难言最大。但其意义却无可比拟。

黄河、长江都是大河,其中一个的流域面积即可与两河、尼罗河相比。以人力现实如此巨大区域之间的地理连通,中国人首开先河。北种小麦,南作水稻,北旱而南涝,全国同时发生饥荒的可能性大大降低。北方联系中亚,益于通商而苦于侵袭。南方作为后援,或以丝从商,或以米助战。从此中国文明开始享有“双核驱动”的优势。

到公元前3世纪秦始皇时代,船只从黄河边的咸阳下水,辗转通过各水系,理论上已经可以直达珠江边的广州。公元7世纪,京杭大运河基本成型。运河成型之前,长安、洛阳、益州,都有繁华之称。运河成型之后,便再没有什么地方能与运河沿线的淮、杨、苏、杭四大都市争锋了。

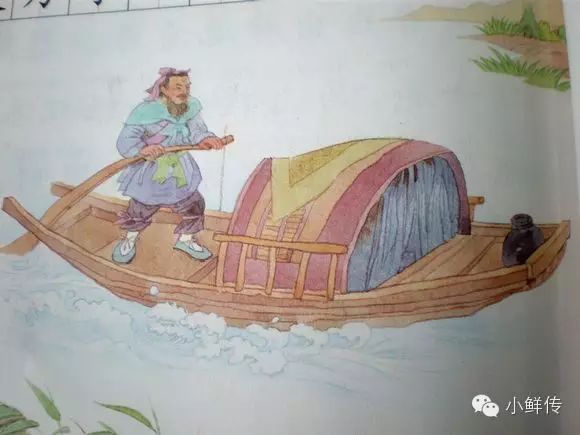

运河虽然开凿困难,但易于航行,而且通过的都是人口密集之地。因此运河航行的门槛远低于海运,为短途、小量运输的发展提供了土壤。中国独有的发明“橹”,便生逢其时。

橹形似桨,但是安装在船尾,通过左右摇摆来排水前进。这是对鱼类尾部一种仿生学发明。因为免去了把桨抬出水面运动的过程,因此效率大为提高,有一橹抵三桨之说。但是橹只能有一根,最大也就是几个人摇,只适用于小船。而同时代地中海的战舰已能载上百人,分坐在船两侧划桨。此后,中国也逐渐能造百人乃至千人大船,而地中海文明却始终没有引入橹,大概是因为没有用武之地吧。

另外一个运河航行的优势是便于拉纤,也就是在岸上用纤绳拉着船走。说到拉纤,人们常能联想起困苦劳累的纤夫形象。其实如果按照现代人的标准,任何古代劳工都是困苦劳累的。某些职业能够传承不息,反而说明它有相当的合理性。

事实上,运载同样重量的货物,划船的效率数倍于陆路搬运,而拉纤的效率又数倍于划船。古希腊诗人把那些封闭在船体内终日劳作的桨手称为“世界上最痛苦的人”。而伏尔加河上的纤夫,如果改为桨手,能否驱动同样载重的船只呢?

利益于便利的条件,航运贸易便不再限于有限的奢侈品。据考证,运河贸易的大宗首推粮食,其它与“吃”相关的有油、盐、茶、糖、酒、豆、姜、枣等,与“穿”相关的有棉、丝、皮革及其制品等,与“用”相关的有竹木、陶瓷、铜铁制品,以及漆、烛、炭、纸、墨等。

人消费这些商品,因此人是这些商品的下游。而这些商品又被人力生产出来,因此人又是这些商品的上游。更多的吃、穿、用商品催生更多的人,而更多的人又生产出更多的商品。以人为核心,各条产业链形成了循环,规模滚动放大。

当然作为产业链核心的人的规模也不断扩大。从秦汉的高峰6000万,到唐宋的高峰1.1亿,而明清则轻松突破2亿直达4亿。虽然清朝的人口增长明显受到美洲作物的推动,但至少中国人口的高峰每1千年左右就会翻一番,呈现明显的上升波浪。这与同时期地中海文明漫长的徘徊停滞形成了鲜明对比。经济活动的特征也传导到了政治和文化上,循环模式讲究内聚,通道模式保持离散。

五、接触印度洋

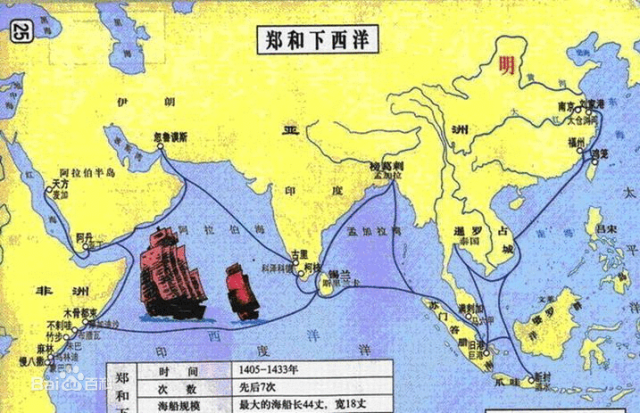

自远古岛民远征太平洋以来,人类航海所缺乏的从来就不是技术,而是动机。似乎是为了特意证明这一点,中国的郑和与葡萄牙的达迦马,在15世纪前后不到100年的时间里先后来到印度洋。

郑和带来了200多条船,近3万人,规模百倍于达迦马。但他只是带回了一些长颈鹿和夜明珠之类的玩物。很快中国人就对这里失去了兴趣,因为虽然这里的人都想购买中国的丝绸、茶叶和瓷器,但他们却无法提供任何能够纳入中国经济循环的东西。

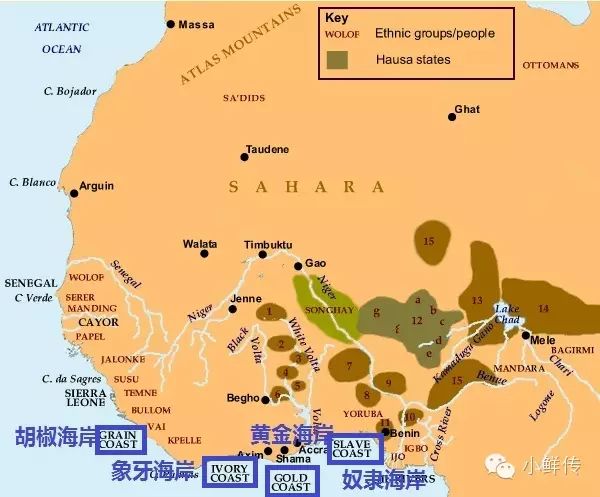

葡萄牙人则不同。在到达印度洋之前,他们已经绕着非洲劫掠了一圈,还留下了一系列象牙海岸、黄金海岸之类的名字。只要看看这些商品的名称,就不难想象葡萄牙人会怎么对待他们的交易对手。

与丝、茶、瓷不同,象牙和黄金都不是人力所产。即使善待他们,他们也无法提供更多。就算虐待他们,他们也不会供应更少。所以抢劫是最直接的办法,干脆连人也一起抢回去当奴隶。

不过,因为土著抵抗和热带疾病的双重阻拦,他们未能深入非洲内陆。当葡萄牙人不得不坐下来谈生意时,他们出售的商品主要是铁器和火枪。这种接触,能够给非洲人带来什么是不言而喻的。

人们常常把欧洲的此类航海称为香料贸易,当年的航海者也确实是这样宣称的。因为香料的重量轻而价值大,带回香料确实是贸易者大发横财的标志。但他们绝不是专门冲着香料去航海,而是想要抓住任何能够发财的机会。就像我们说“吃到嘴的肥肉”,可以指任何丰厚的收益,并不一定真的必须是肥肉。

达迦马时代,全欧洲的香料总消费量大概在1000到2000吨之间。即使考虑了降价后的需求扩张,也不能超过3000吨。而当时的远洋船舶载重量可轻松达到数百吨。经不起几个满仓,香料价格就会崩溃。

事实上,达迦马1497年首航印度前,欧洲的胡椒价格大约是印度的30倍。最晚在1600年代之前,两地的价格差就已经缩小到10倍以内。考虑到航海和经营风险,这个回报已经不能算暴利。再往后,香料暴利的传说更多地被用来解释欧洲人在亚洲的暴富,间接掩盖他们的劫掠行为。

虽然好望角航线需要探索,但欧亚之间的贸易结构历来是明摆着的。亚洲人对欧洲产品根本不感兴趣,想要购买亚洲产品,欧洲人只能拿金银来换。达迦马深知这一点,所以在他为远航专门打造的舰船上,准备了足可供给3年的食物,以及……20门最先进的火炮。

至于贸易品,他带的是帽子、布匹、金属锅和一些珊瑚。毫不意外,这些小玩意儿在印度的商业港口卡利库特受到冷遇。水手们发现,相同质量的纺织品,印度的价格只有欧洲的10分之1。所以他们想要出口的东西,其实也应该进口,而且看上去也是“暴利”。于是达迦马拒缴关税,炮击卡利库特,并且在返程路上多次打劫商船和海港,这才保证了船队投资者们的收益。

5年后达迦马再次出航印度时,他带上了更为强大的炮舰,并且在去程就开始烧杀抢掠。到达卡利库特后,二话不说,直接开炮征服,夺得了大量金银和香料。

整个16世纪,经好望角航线到达亚洲的欧洲船只共有770艘,其中荷兰65艘,葡萄牙705艘。平均到每年,差不多是7艘。但印度洋上的本地船只又何止千百?

虽然从欧洲的视角看,葡萄牙人在印度洋上称霸近百年,才被荷兰和英国取代。但在印度洋贸易圈看来,葡萄牙人只是一群不给保护费就抢劫的海盗,他们的市场份额从来没有超过10%。

葡萄牙人只是接触到了印度洋,却没能参与它的循环,更不要说把它纳入自己的循环了。

六、接触美洲

虽然葡萄牙人绕行非洲,远航印度是一大壮举,却没有完全脱离人类自古以来沿岸航行的惯例。相比之下,1492年哥伦布横渡大西洋就颇有一些划时代的意义。

在哥伦布之前,已经有不少欧洲航海家试图向西探索未知世界。但是他们全都选择在逆风带出发,以便在不利情况下可以确保返航。而哥伦布选择在顺风出发,不顾一切地全速航行,最终勉强在返航期限前发现了美洲。

不过其实这个过程并没有听上去那么惊险。因为从离开西班牙到发现美洲,单程历时不过2个多月。如果从在西非的最后一次整修补给开始算,那么航程只有39天而已。作为比较,达迦马首航印度,回来3万公里,走了26个月。哥伦布1个月能航行5000公里,只能说北大西洋的信风太给力,使大西洋比地图上看起来“窄”了很多。

而且,就算没有哥伦布,美洲的发现也只不过会推迟8年而已。1500年葡萄牙的卡布拉尔在前往好望角的路上遭遇风暴,航线向西偏离,无意中就到达了现在的巴西。这或许也能说明美洲相对于欧洲的“唾手可得”。

出发时,哥伦布也宣称要到亚洲去做香料贸易。他携带的货物品种比较丰富,包括:帽子、衬衫、花布、针线、铜铃、小刀、镜子、眼镜、玻璃珠、石球、铅球等。带着这种耍猴式的货单,即使到了亚洲,恐怕也做不成什么贸易。此后西班牙人在美洲的劫掠与葡萄牙人在非洲和印度洋的作为并无二致,只是在导致印第安人大灭绝方面,罪孽更加深重一些罢了。

大西洋接触带来的财富是史无前例的,但是它并没有带来同等幅度的幸福提高。由于金银大量涌入欧洲,而欧洲本地的吃、穿、用相关商品却无法相应增加。于是以金银计价的各类商品纷纷涨价,通货膨胀达3倍之多。

从产业链性质上看,金银与香料一样,都是断点,没有上下游拉动能力,大量输入的唯一结果就是奢侈盛行,产业凋零。有研究认为,欧洲劳动力的实际价格在这一过程中下降了接近30%。

在循环模式下,过去与未来是有因果联系的,今天的成功可以为将来的成功打下基础,反之亦然。而在接触模式下,不存在稳定可依的因果关系。今天可以暴富,明天就可能断流。险中求财,来得快,去得也快。

西班牙劫掠所得的巨额财富,除了用于消费奢侈品、兴建教堂和扩充军备外,并无它处可投。见惯了大市面的企业主,自然也不屑于从事琐碎的生产工作。据统计,西班牙从美洲运回的金银,仅有5%最终留在国内,其它绝大部分都用于支付进口而流向它国了。而西班牙的普通民众,未能分享金银之利,却饱受通胀之苦,从此坠落成为西欧最贫穷的人群。

周边的英、法、荷等国,则借助西班牙的旺盛需求,迅速做大实业。羽翼渐丰之后,便开始袭击西班牙商船,争夺殖民地。1588年西班牙无敌舰队被英国施计击败,从此国势一蹶不振。此时距哥伦布发现美洲仅96年。

其实在航海家们从新大陆带回的宝贝里,最珍贵的并不是什么金银,而是玉米和土豆的种子。按照改良后的现代农业水平,小麦的亩产大约400公斤,水稻与之接近,而玉米的亩产可超过1吨,土豆则可达2吨以上。