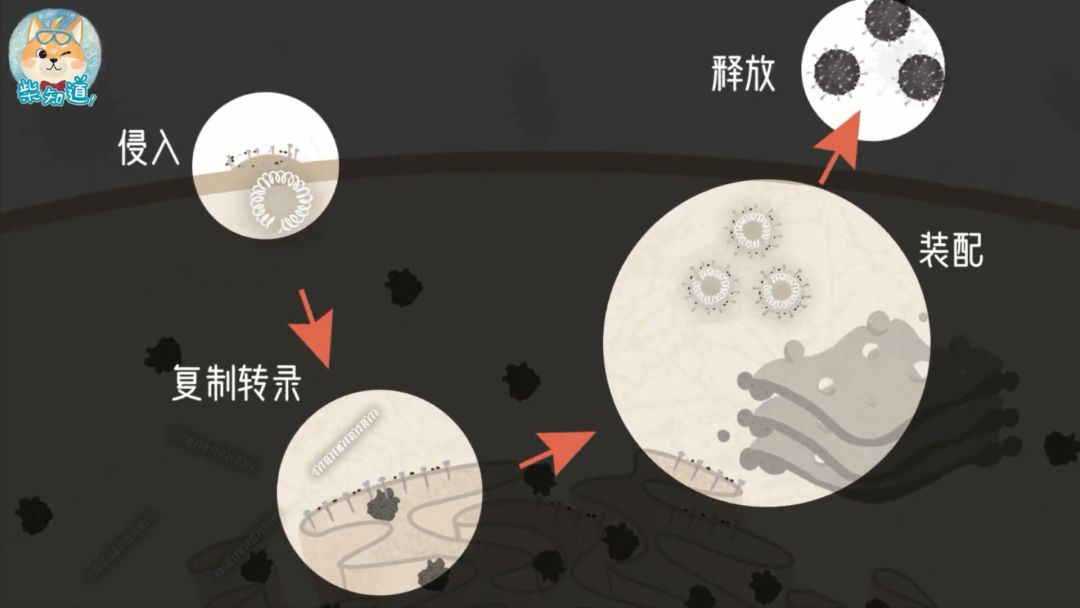

病毒的生命周期有

三个阶段

:

先通过胞吞或是膜融合,

侵入宿主细胞

;

然后利用宿主的细胞器,进行

转录

和

翻译

,

复制增殖

;

最后

装配加工

,

生产并释放新的病毒

,开始下一个轮回。

想要杀死病毒,最直观的方案是用

抗病毒药物

,直接阻断病毒的繁殖。

它的关键,是找到药物的

作用靶点

。

理论上讲,病毒复制周期里的每一个阶段都能成为靶点。

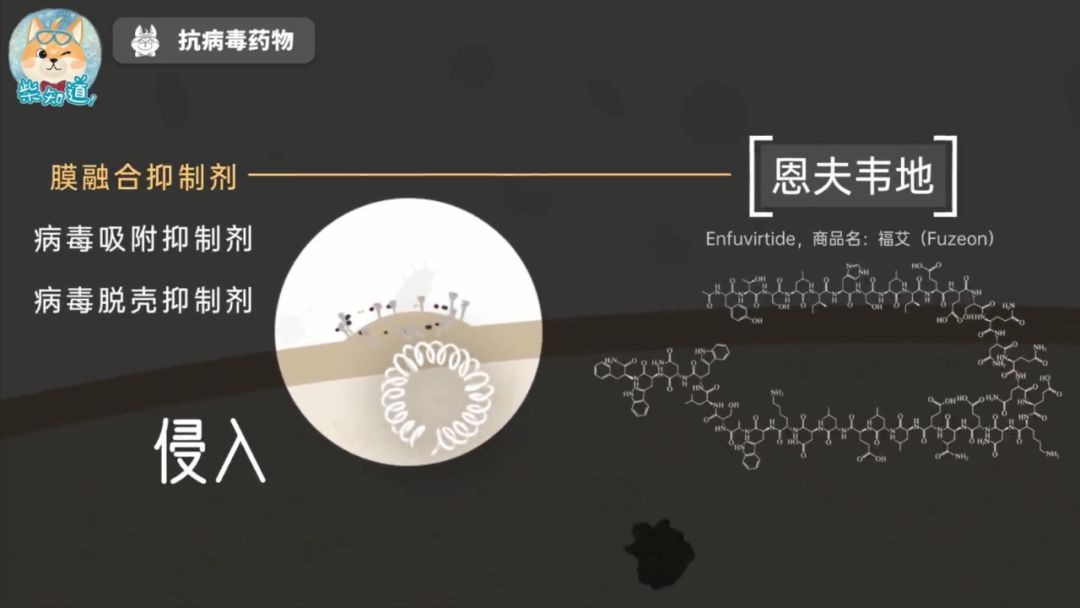

比如

恩夫韦地

这样的“

膜融合抑制剂

”,就是把细胞膜融合过程作为靶点,

不让病毒进入细胞

;

齐多夫定

这样的“

RNA聚合酶抑制剂

”,就是把病毒RNA的逆转录作为靶点,

不让病毒复制增殖

;

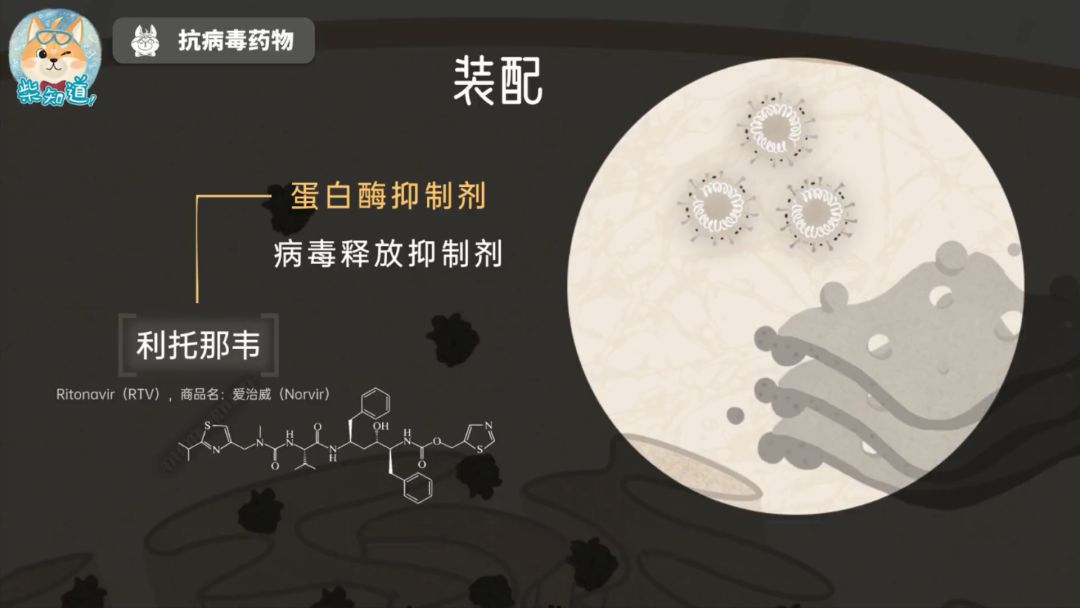

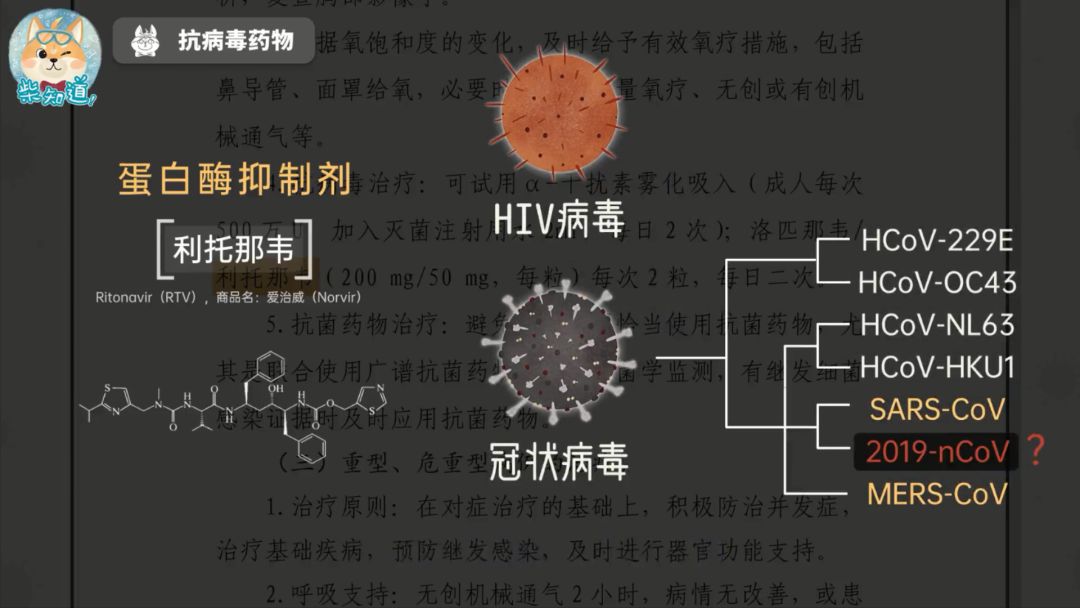

利托那韦

这样的“

蛋白酶抑制剂

”,是把新病毒的装配释放作为靶点,

不让病毒跑出细胞

。

对于那些极难对付的病毒,还需要

多种抗病毒药组合调配

,才能有较好的抑制效果,比如治疗艾滋病时就经常会用到

鸡尾酒疗法

。

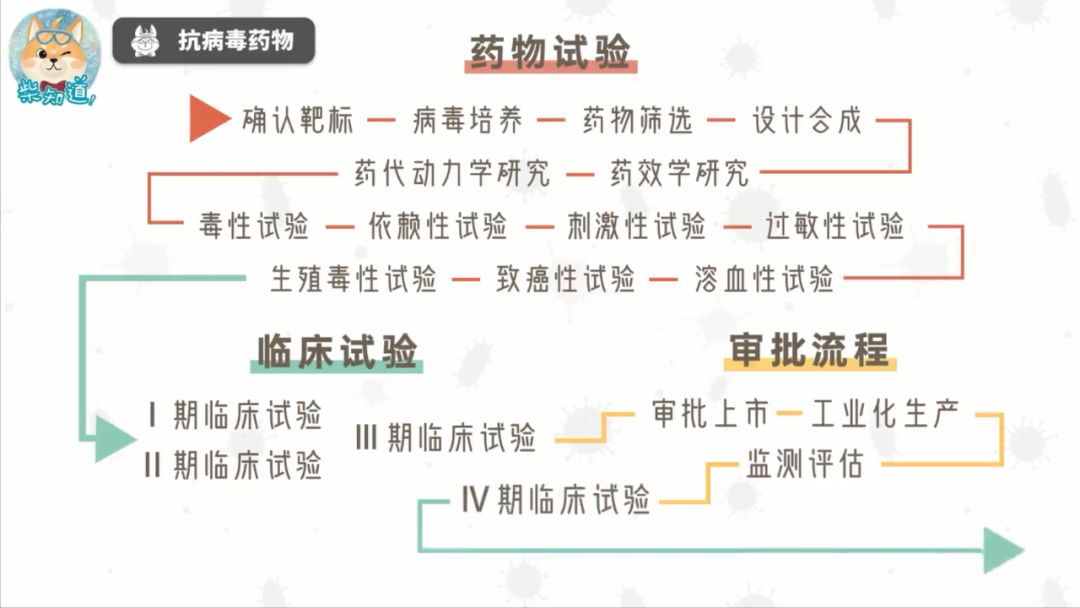

但

研发一款新药非常复杂

,需要这一系列复杂的试验,再加上四期临床试验,和一系列审批流程,需要三五年乃至数十年才能完成。

所以面对猝不及防的疫情,更实用的方法是

从已上市的药物中去寻找可能的答案

。

比如第四版

《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》

中,就将

利托那韦片

列入了治疗方案。

这款药物属于

蛋白酶抑制剂

,原本用于治疗艾滋病,但此前

对同属于冠状病毒的 SARS 和 MERS 病毒都表现出了抑制能力

,那么也许同样能在这次疫情中发挥作用

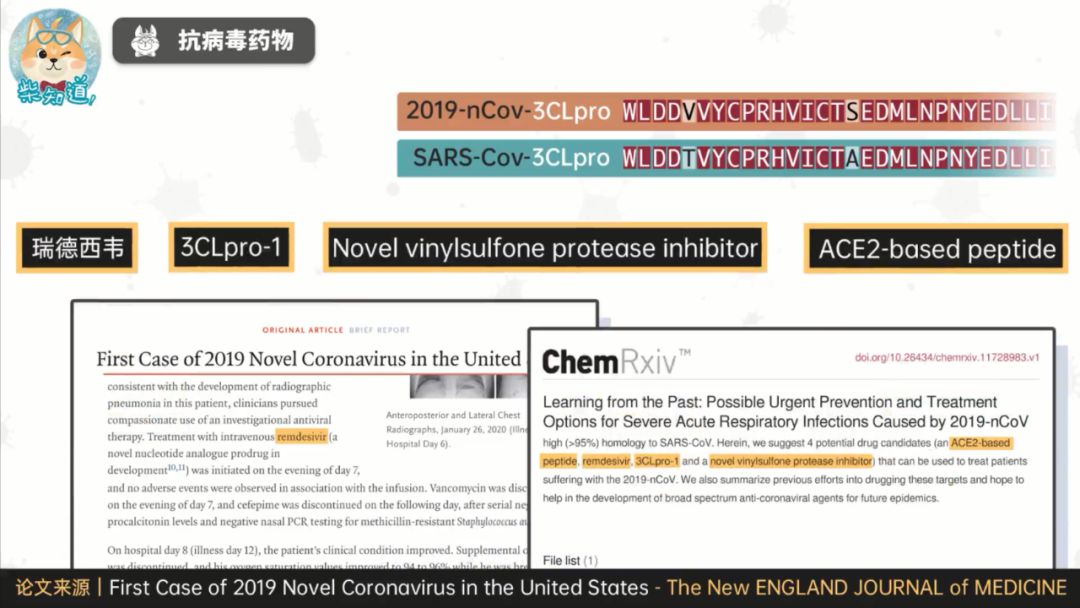

由于

SARS病毒和新冠病毒在两个药物靶点上高度相似

,所以也有论文推测,四种曾用于治疗SARS的药物,或许在新冠肺炎疫情时也能派上用场。

而其中的

瑞德西韦

也确实在美国的第一例新冠肺炎确诊病例中,展现出了不错的效果。

于是中国的医疗机构也开始做临床试验。

但由于样本太小,我们

目前还不能确定这些药物是不是真的有用

。

更重要的是,作为一种

RNA单链病毒

,

冠状病毒非常容易突变,产生耐药性

。

所以即便研发出了合适的抗病毒药物,也

只能在短期内起到抑制作用

,一旦幸存下来的病毒产生耐药,原有的特效药就失效了。

而且对于传染性强的病毒,医疗体系也很难保证所有患者都能得到及时用药,

一旦发生大范围传播,再有效的药物也无济于事

。

实际上直到目前,

抗病毒药物还没有真正消灭过任何一种病毒

,只能尽量抑制患者体内病毒水平。

至于

疫苗

,它也和抗病毒药物一样,需要

很长的研发周期

,和

很多很多的钱

,来不及应对迅猛的病毒。

实际上,

在SARS疫情爆发17年后的今天,人类依然没有应对它的特效药

,疫苗也只完成了第一期临床试验。

也许,它们永远都不会问世了。

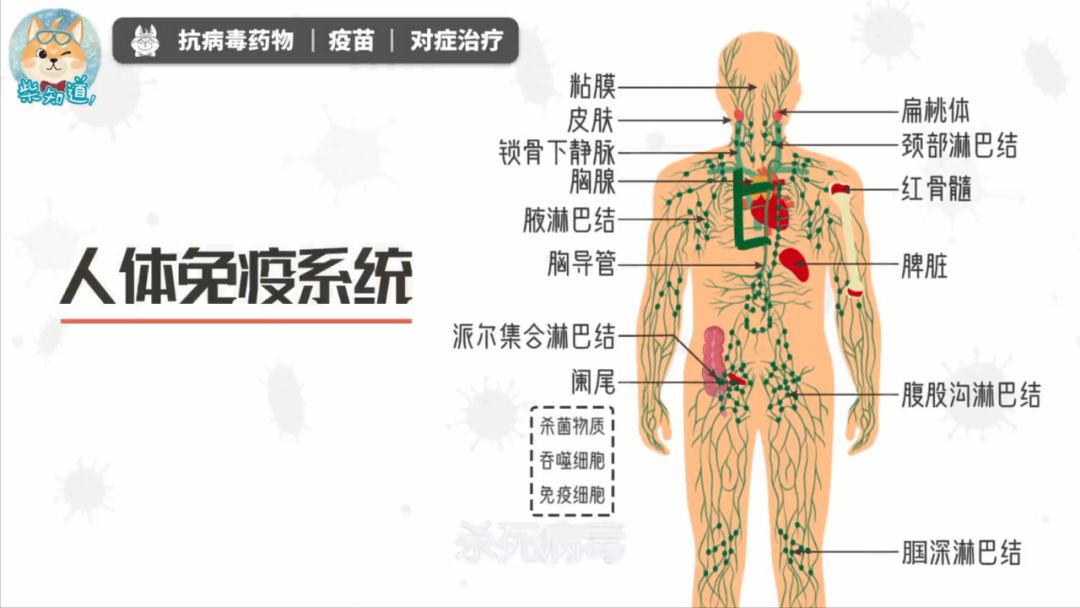

远水解不了近渴,在突发的疫情面前,比药物更管用的是人体自身的

免疫系统

。

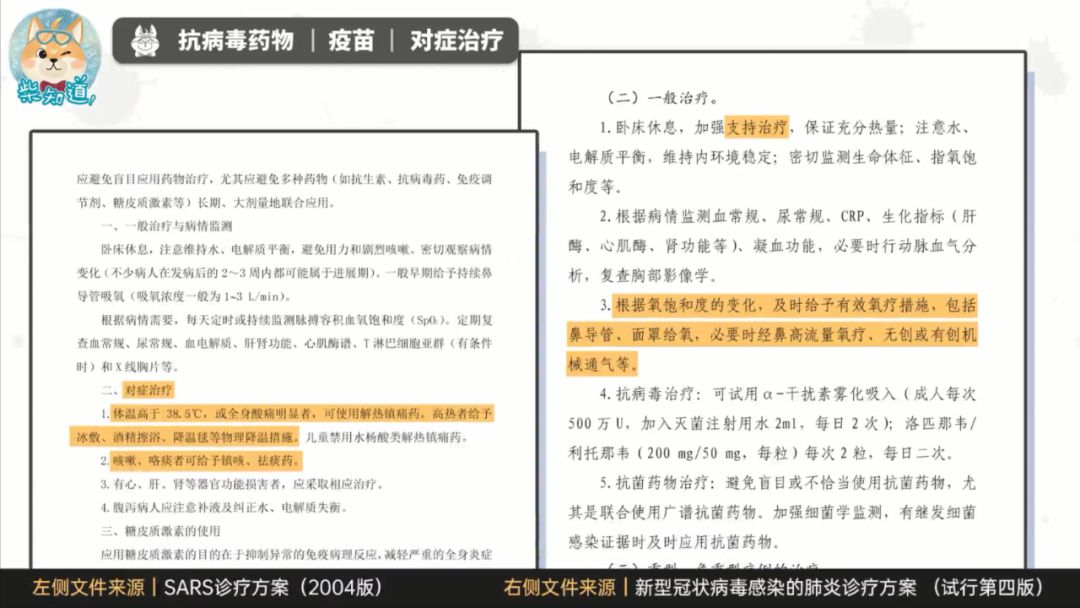

翻开SARS肺炎和新冠肺炎的诊疗方案,你会发现其中最主要的方案是

对症支持治疗

:如果感染者高烧不退,就用

退烧药降温

;咳嗽太狠,就

用药止咳

;

如果呼吸不畅,就

用

呼吸机通气

;

同时

控制其他可能的并发症

。

对症治疗

只针对疾病的外在症状,但不直接针对引发疾病的病毒本身

。

这种“头疼医头脚疼医脚”的方案,是为了维持患者身体的正常运转,

用现代医学来辅助人体的免疫系统

,杀死病毒

。

事实上,

在大部分病毒类疾病中,

对症支持治疗

都是唯一可行的方案

。

说到底,就像在亿万年的进化中无数次发生的那样,这是人类的免疫系统和病毒的又一场贴身肉搏。