张栻君子范畴内涵的理学体系解析

李长泰

摘 要:

张栻君子范畴内涵的阐释基本继承了古圣先贤的思想主张,凸显了天道君子、人道君子、境界君子、伦理君子和行动君子的多维层面,以理学思维径路完成了由“理”、“人”到“和”的逻辑过程,实现本体、运用到体用合一的思维转换。君子范畴内涵解析的逻辑径路从以理为宗、以伦为纲、以格为境、以文为质、以行为范五个层面逐层外化,将君子诠释为既是高尚境界的理性君子,又是人类社会道德君子,还是现实中的行动君子,是一个具有典范意义的社会形象。

关键词:

张栻;君子;理学;解析

作者简介:

李长泰,男,重庆师范大学马克思主义学院教授,主要从事伦理学与传统思想文化研究。

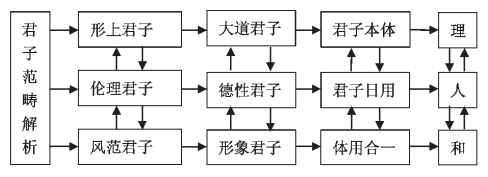

张栻是南宋著名理学家、哲学家,是湖湘学派的代表人物和集大成者,他一生以“圣人之道”作为治学和为人的方向。张栻对《论语》用功颇深,深度阐释,留下了著名的《癸巳论语解》,也即《南轩先生论语解》。《南轩先生论语解》凸显了理学的学术研究方法,以理释义,以理述人,理义为方。张栻对易学、孔孟之学用功很深,对其君子之学也有很好的传承。君子是《论语》中的核心范畴,也是儒学的核心价值,余英时认为:“儒学事实上便是‘君子之学’。”[1]271张栻对《论语》的君子形象的阐释彰显了其理学思维径路,内容上主要从以理为宗、以伦为纲、以格为境、以文为质、以行为范五个方面展开,从逻辑上主要包括形上君子、伦理君子和风范君子三个方面。具体说来如下图示:

张栻《癸巳论语解》基本将其君子思想展示出来,君子范畴内涵得到充分展示。从图示可以看出张栻对君子范畴内涵的解析注重了形上本体向形下运用的转化,君子是体用合一的君子,学术思路以理学诠释为主要致思方向。这说明张栻的君子观传承了先秦君子思想的天道观、地道观向人道观演化的思维趋向。“从中国古代思想的根源上看,从天到人,从地到人,天地人和合这种思维径路是君子德性和君子人格的思想根源,君子的德性与人格根源于天地,天地既是义理之天地,也是自然之天地,天地人相应。天地人三界的哲学思维方式对儒家君子思想范畴的产生、形成与发展起了关键作用”[2]9。张栻的君子范畴解析完成了“理”“人”与“和”的诠释之路。

一、以理为宗:形上大道君子

《周易》讲天地人三道,君子立人以天地人三道立人,“昔者圣人之作《易》也,将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义”[3]93-94。张栻是理学家,传承了天地人的思维传统,其对君子内涵的诠释必然以理学开明宗义,以理释人,君子是一个理学意义上的君子。张栻认为君子的最高目标是追求理、达到理、实现理,以理为宗,理是形而上学,君子的最高层面是形而上的大道君子。

首先,张栻认为君子是以理为宗的君子。君子以理为宗表现为君子和于理、达于理、安于理。《论语》述说君子时不以理相称,多以天道、天命范畴对君子进行建构,宋代理学归纳出“天理”二字,则对君子的阐释运用了天理、义理等范畴,使古代的天道君子向宋明的天理君子转向。张栻是理学的重要代表,与朱熹是同时代的学者,以理统摄君子的内涵。“君子和而不同,小人同而不和”,张栻认为君子之和是和于理,“和者,和于理也;同者,同其私也。和于理则不为苟同,同其私则不能和义,天理、人欲不两立也”[4]233,“理”是君子的根本之道。“君子上达,小人下达”,张栻认为君子向上追求“达于理”,“达者,达尽其事理也。上达者反本,天理也;下达者趋末,人欲也。皆云达者,如‘君子喻于义,小人喻于利’,皆云喻也”[4]243,张栻所说的“理”指的是天理。“君子之可以久处约,可以长处乐,安于理而已。不仁者勉强而暂处则有之,若差久焉则移,于约、乐而无所不至矣。”[4]124君子达到“理”后则以理为安,“从心所欲不逾矩”,君子以天理为心,能够周而不比,“君子小人之分,公私之间而已。周则不比,比则不周,天理人欲不并立也。君子内恕以及人,其于亲疏远近贤愚处之无不得其分,盖其心无不溥焉,所谓周也。若小人则有所偏系而失其正,其所亲昵皆私情耳,所谓比也”[4]108,以理统心,君子明理。孔子说君子有知、仁、勇三德,“君子道者三,我无能焉:仁者不忧,知者不惑,勇者不惧”[5]156,三德合一,不惑、不忧、不惧。张栻说:“三者天下之达德,君子之所以成身也。‘不惑’者,见理明也;‘不忧者’,其乐深也;‘不惧’者,守已固也。然固有不惑不惧,而其乐未充者,涵养其徳性未至也,不忧其深矣乎?”[4]189“理”统摄了君子,使君子处于至高无上的境界,“言则欲讷,行则欲敏,盖笃实自修,无一毫徇外之意也。言欲讷者,畏天命;行欲敏者,恭天职”[4]131,天命、天职即是天理,君子立人以理为宗。

其次,张栻认为君子立人以道为大。以理为宗即说明君子之理就是大道,理是形而上之道,就是统领天下的大道。君子以道统心、以道说事、以道务学,以道为核心即符合理。张栻认为君子追求的是大道,“君子所存者大,故不可以小者测知,而可以当其大者;小人局于狭小,其长易见,故不可以任大,而可以小知之。大受,如学者之学圣人有为者之当大任是也。小人用过其量则败矣,而其小有才知,亦不可废也。君子而小知,则不尽于用;小人而大受,则必败于事。此其为任贤使能之异也与?”[4]262-263君子之道首要的是大道,孔子说:“君子不器。”朱熹注释说:“器者,各适其用而不能相通。成德之士,体无不具,故用无不周,非特为一才一艺而已。”[5]57张栻也阐释了道器关系,“器者,拘于一物。凡人可以器言者,皆以其才而论之也。器虽有小大,然其为拘于才而有限则一也。若君子则进于德,进于德则气质变化,而才有弗器者矣”[4]106。君子关注天下大道,谈论的宗旨必然以道为中心,“易事者,平恕之心也;难说者,正大之情也。其所说者义理而已,非说人之说己也。故说之不以道则不说,与人为善,而取人不求备,故使人则器之。小人则徇于一己之私而已,故顺己则喜,而不察其非道也;胜己则忌,而惟欲责其全也。此公私之分也”[4]233。君子之事必须贯穿在天下大道之中,道是君子的核心价值观。张栻传承古代君子之学的目的是学习大道,“百工居肆,所以成其事也;君子务学,所以致其道也。致者,极其至也。盖道本不离人,然自未合者言之,非用力以致之,则不能有诸躬耳”[4]293,学习的核心是达到“道”的标准。

最后,张栻认为君子以“公”为“理”。张栻将君子的“理”定义为“公理”,大道即是公理,公理即是仁心、公心,而不是私心。张栻阐释了“君子泰而不骄”:“泰者心广而体胖,骄者意盈而气盛也。骄则何由泰?泰则奚骄之有?然而能不骄矣,而未之泰者,则亦有之。盖虽能制其私,而涵养未至,未免乎拘迫者也。”[4]233-234“泰”是指公心的境界,有了公心方可泰然。《论语》说:“君子可逝也,不可陷也;可欺也,不可罔也。”张栻阐释说:“宰我此问亦不可不谓之切问也。谓仁者惟知求仁,患难有所不恤也。夫子所以告之者理则无不尽矣,盖其可逝可欺者。恻隐之心不逆诈,不亿不信也,而其不可陷不可罔者心与理一故也,于此亦可以究仁者之心矣。”[4]153仁心即是公理,君子以公为理。张栻认为君子坦荡的原因是君子求己公正,“正己而不求诸人,故坦荡荡。徇欲而不自反,故长戚戚。坦荡荡非谓放怀,自适无所忧虑之谓也。谓求之在己,而无必于外,故常舒泰云耳”[4]169,君子内求公正则泰然。张栻阐释“君子贞而不谅”:“贞于义则信在其中,若但执其小信,而于义有蔽,则失其正,而反害于信矣。盖贞于义者,公理所存,而执小信者,私意之守而已。”[4]263君子追求公理。

综上所述,张栻对君子范畴的内涵解析首先凸显了以理为宗的大道君子观,君子的本体是“理”,“理”建构了君子观的形而上学体系,以理为宗的君子观则使君子成为“公道”君子和泰然境界君子。

二、以伦为纲:仁义守道君子

张栻将君子内涵阐释为理学视阈下的君子,这是形而上的阐释,但社会之中的君子是“理”主导下的伦理纲常君子,由“理”过渡到“人”,其核心是君子仁义而守道。理是本体,纲常则是运用,纲常君子体现为道德的运用。君子以理为心、以道为心,遵从纲常之理。张栻对君子的诠释把握了君子的社会性质,没有仅停留在形而上学之理上,而是向社会现实进行生发和显现,凸显了古代天地之道向人道的过渡思维。

首先,张栻对君子诠释把握了“仁”的核心。君子以理为宗,“理”的核心是“仁”,“仁”在社会上是伦理纲常建构的核心价值。他说:“乐比于说为发舒也,虽然朋来固可乐,而人不知亦不愠也,盖为仁在己,岂与乎人之知与不知乎?门人记此首章,不如是则非所以为君子也。”[4]95“仁”是君子的核心价值,君子之道就是仁道,“仁”是纲常思想的中心理念,“‘君子无终食之间违仁’,是心无时而不存也;‘造次必于是,颠沛必于是’,主一之功也”[4]125,君子时时处处追求仁的价值理念,“仁”是君子一生的奋斗目标,“君子之所以为君子者,以其不已于仁也。去仁则何自而成君子之名哉?盖仁者,人之道而善之长,未有舍是而可他求者也”[4]125。君子之所以成为君子,仁道是核心价值。

其次,张栻对君子诠释把握了“义”的运用。“仁”是核心观念,类似于本体,那么对“仁”的运用则是“义”,“义”是正道,即是说对仁的运用是正道直行。孔子说:“君子之于天下也,无适也,无莫也,义之与比。”[5]71张栻阐释说:“适、莫两端也。适则有所必,莫则无所主。盖不失之于此则失之于彼,鲜不倚于一偏也。夫义,人之正路也,倚于一偏,则莫能遵于正路矣。惟君子之心无适也,而亦无莫也,其于天下惟义之亲而已。盖天下事事物物皆有义焉,义者存于中而形于外者也。无适、无莫,而义之与比,犹孟子所谓勿忘、勿助长,而必有事焉者也。孟子言学者之用工,而此言君子之存心耳。或曰异端无适无莫矣,而不知义之比,此其所以异于吾儒,盖失之矣。夫异端之所以不知义者,正以其有适有莫之故也,盖未有不堕于一偏者。若果能无适无莫,则所谓义者,盖森然自得于物则之中矣。”[4]127君子之道即是遵从仁的正道,义之道就是遵行仁道,“义以方外,是义为用也。而此章则以义为体,盖物则森然具于秉彝之内,此义之所以为体也。必有是体,而后品节生焉,故礼所以行此者也。其行之也以逊顺,则和而不失,故逊所以出此者也,而信者又所以成此者也。盖义为体,而礼与逊所以为用,而信者又所以成终者也。信则义行乎事事物物之中,而体无不具矣”[4]256。“义”是“仁”的体现,有义则才有礼节,才有谦逊态度,“义”的推行体现了君子的品质,“义”是君子大道的彰显外化,体现为外化的纲常。

再次,张栻对君子诠释把握了纲常孝悌。张栻遵从了先秦以来君子的伦理纲常性质,纲常是君子的根本,体现为道德君子。他说:“其为人也孝弟,与孟子所言‘其为人也寡欲’、‘其为人也多欲’立语同。盖言人之资质有孝弟者,孝弟之人和顺慈良,自然鲜好犯上。不好犯上,况有悖理乱常之事乎?‘君子务本’,言君子之进德每务其本,本立则其道生而不穷,孝弟乃为仁之本,盖仁者无不爱也。”[4]96君子以伦理纲常作为社会行动的根本,行动体现了道德,“争生于有己。君子克己者也,是以无所争。惟射疑于可争,而君子之于射于以正己而观德耳,揖让而后升,去位而举爵,其雍容辞逊自反而下。人之意盖如此,然则其争也君子乎!于射而不争则他可知矣”[4]115。君子有伦理纲常,礼节谦逊,体现了争不争,争谦让,不争利益。

最后,张栻对君子诠释把握了纲常守道。纲常之道即是“德”“善”“公”,关键在于能常守,“君子小人趣向之异,故所怀不同,大抵公私之分而已。怀德怀刑,好善恶恶之公心也;怀土怀惠,苟安务得之私意也。然则在上者当显其为比之道,德刑之明,则君子怀之,而天下莫不归往矣。不然,区区求小人之比已,而仁贤不归心,岂能致治哉?”[4]128君子守德好善,敦守纲常,“盖君子心存乎天下之公理,小人则求以自便其私而已,其所趣所行,久且熟也,能无喻乎?喻则好笃而不可反矣。此君子小人之分也”[4]130。君子通达公理,孰守公理,“爱之斯劳之矣,忠焉斯诲之矣。劳者劝其善以长之也,诲者语其失以救之也。君子之于人也,忠爱之情笃,故长善救失之意无穷已焉”[4]237。君子赛守道笃忠,“子路之愠,以为夫子之德之盛,疑其不当穷也,此不防于不受命乎?夫子答之之意以为命之不齐,君子、小人皆有穷也,特君子能守,而小人流于滥为异耳。滥者,泛溢之称,言失其守也。怨天尤人,有动于中,则将失其守矣”[4]253。君子守道,遵从纲常,张栻的君子诠释没有脱离先秦以来的君子纲常要义。

三、以格为境:人格独立君子

张栻将《论语》中的君子诠释为理学君子,以理为宗,理统纲常,由“理”向“人”的逻辑推演,君子之人的境界具有“理”的独立性,不受社会世俗影响,凸显了君子人格的独立性。张栻将君子诠释为具有人格独立境界的君子,君子独立人格同样是“人”的要素和要义。君子尽管是社会的重要形象,但人格还是独立的,目的是维护“理”,达到“理”,实现“理”的目标。

首先,张栻阐释了君子操守的独立性。“可以托孤,可以寄命,与夫临大节而不可夺,非刚毅笃实者其能之乎?曰‘君子人与’,疑辞也;‘君子人也’,断辞也。言其人虽未尽君子之道,而节操若是,可以谓之君子乎?盖谓之君子则可也。”[4]172君子始终以维护理的尊严为使命,不同流合污,操守具有独立性。“司马牛盖多忧者,故因其问君子而以‘不忧不惧’告之。不忧不惧,固足以尽君子之道也。若牛之意,则以为漠然忘其忧惧而已,疑以为未足以言君子也。不知圣人之所谓‘不忧不惧’者,以夫内自省,察无所愧病,故得其乐,而物莫之婴也。能进于是,非君子乎?曾子之守约盖此也。使司马牛而知所从事,则勉之于己而已;不然徒胶扰于忧惧之域,而何益乎?”[4]216张栻认为君子的操守是独立的,则不忧不惧,独得苦乐。“君子充其忠爱之心,于人之美,其乐之如在己也,从而扶持之,又从而劝长之,惟欲其美之成也。于人之恶,则从而正救之;正救之不可,则哀矜之,惟患其恶之成也。若小人则以刻薄为心,幸人之有过,而疾人之胜己。则非徒坐视其入于恶,又从而挤之;非徒欲其美之不成,又从而毁之。君子小人之所操存,未尝不相反也。”[4]220-221君子人格的独立性还体现在君子成人之美,乐于促成他人行善积德。

其次,张栻阐释了君子交往的独立性。君子的人际交往始终保持独立性,以实现“理”的尊严。“史鱼可以谓之直而已,然能伸而不能屈,未尽君子之道。若蘧伯玉之卷而怀之,则能因时而屈伸者也,故谓之君子,然比于用则行、舍则藏者,则犹有卷而怀之之意,未及乎潜龙之隐见也。”[4]255君子人际交往能够屈伸自如、舍藏应手,保持独立性。“矜庄以自持,则易以不和,而失于争;群居而相与,则易以有比,而失于党。君子非与人异也,处己严而不失其和,故矜而不争;君子非与人同也,待物平而不失其公,故群而不党。惟敬者为能处此而弗失也。”[4]259君子不结党,不营私,人格尊严独立,君子和而不同,人际关系和而不乱。

最后,张栻阐释了君子谋道的独立性。君子人格独立,中心是为了维护道的一贯性,道的尊严即是君子人格独立性的前提。“谋道与食之心不两存也。谋者,思虑营为之也。耕本为求饱而已,岂望馁哉?而丰荒之不齐,则馁存焉。譬之学者本为求道而已,岂望禄哉?而上之人知而举之,则禄存焉。学者不求禄之心,如耕者之不望馁可也,重之曰‘君子忧道不忧贫’,惟忧道故谋道,惟不忧贫故不谋食。”[4]262道的尊严高于对财物的获得,甚至高于生存,因此体现君子人格之独立。

张栻人格独立的君子观体现了君子范畴以独立境界作为内涵,君子之“人”以独立境界为要义,是对君子之“理”的推演和延伸,“理”发展到“人”的逻辑则需要君子之人具有独立性,不为世俗物质之利而有所偏离。

四、以文为质:名位文质君子

张栻对《论语》君子的诠释凸显了大道君子、伦理君子、人格君子,这说明他对君子范畴的诠释要突出君子是一个地位高尚的社会形象,君子不仅仅是一个伦理人,还是一个文化人。张栻的君子范畴诠释由“理”到“人”,理是体,人是用。为了实现体用合一,张栻再由“人”发展到“和”,即天理与道德纲常的完美结合,实现和达,主要从文质君子和风范君子两个方面展开,两个方面都是“和”,体用合一。

张栻对君子内涵的诠释彰显了以文为质的思路,名位和文质是君子范畴的内在本质。名实相符,文质相符,君子内涵是内外结合,以内圣达到外王。这一逻辑理路符合古圣先贤的学术旨趣。

首先,张栻继承了先秦以来君子内涵的名位特质思想。君子有名位,君子的操守与其名位要一致,君子所做的不能超出其位。“位非独禄位之称,大而君臣父子,微而一事一物之间,当其时与其地,所思有所止而无所越,皆为不出其位也,非有主乎其中者,其能然乎?”[4]244君子所做的事情要与君子之名位相符,不能越位。“此虽为卫国而发,实为天下国家之要也。正名之道莫先于人伦之际。当时卫国自其人伦盖已不正矣,故夫子首以为言。以子路之贤,而以为迂,迂谓其难行也。圣人以为野者,以其不阙其所不知也,于是为之言正名之道。天尊地卑,乾坤定矣。凡在天地间,洪纤高下,是非美恶,有其物,有其事,则有其名,盖理之所定也。名之不正,则洪纤高下失其伦,是非美恶紊其宜,言之斯不顺矣。言之不顺,则咈于人心,而人莫之服,事之所以不成也。事不成则失其序而不和,礼乐之所以不兴也。礼乐不兴,则必至于从事于刑罚,以强人之从己,则刑罚不中,而民无所措其手足矣。名之不正,其弊盖至此。若夫君子则其名必可言,其言必可行,言未尝有所苟,以其正名为先故耳。”[4]226君子之所以成其为君子,就是因为君子的思想精神、言行举止都与君子的名位是一致的,名正言顺。“君子无适而非求诸己,小人无适而非求诸人。求诸己则德日进,求诸人则欲日肆,君子小人之分盖如此也。杨氏曰:君子虽不病人之不己知,然亦疾没世而名不称也;虽疾没世而名不称,而所求者亦反诸己而已。三者文不相蒙,而义实相足,此亦记言者之意。”[4]259君子就是君子,君子不同于小人,因此君子所思、所做都不同于小人,处于高尚的层次,意思君子是名位在高,境界高尚,“下流,如川泽是也。川泽处卑,众水毕萃。纣之不道可谓极矣,其曰‘不如是之甚’者,言其始亦未至若是之甚,惟其为不善,而天下之恶皆将归之,是以若此其极也。书称受为天下逋逃主萃渊薮,而飞亷、恶来之徒皆集于朝,不善之积,日累月成,以至于贯盈。是岂不犹川泽所居者下,而众水皆归之者乎?故君子恶居下流,强为善而已矣”[4]297。君子处于社会上层,不是指地位处于上层,而是指其思想境界超出一般的人,并且行为与境界是一致的。“君子,谓在上者也。笃于亲而民兴于仁,故旧不遗而民不偷,盖仁义之心,人皆有之,有以示之,斯感而应矣。夫上之人所为若是者,非为欲以动民而为之也。敦笃于吾之所当为,而其应自尔也。”[4]171君子居于社会上层,仁义是核心价值追求。“有是实则有是名。名者,所以命其实也。终其身而无实之可名,君子疾诸,非谓求名于人也。”[4]256-257这即是说君子之名位与实际行动是一致的,有其名也要有其实,名实相副。因此君子的名位与君子的大道、纲常、人格都相一致,不是有名无实。

其次,张栻继承了先秦以来君子内涵的文质相称思想。君子之所以居于社会上层是因为君子是一个文化人。“儒而有君子小人之分者,固不越乎为己与为人也。小人为其所见之小耳,区区以为人为心,不亦小乎?以此告子夏者,惧其既博于文,而未能反约也。然此亦子夏初年时耳。孔门弟子之进于学,固有月异而岁不同者,问答语言抑扬之间,要须详味也。”[4]148君子文质彬彬,文质是君子的特质,体现了君子的文化本质,君子就是文质相称。“文质偏胜,则事理不得其中。故必以彬彬为贵也,彬彬者内外相济之意,非涵养深厚者莫能然也。夫有质而后有文,质者本也。然质之胜则失于疏略而无序,故当修勉而进其文是则,文者所以行其质也。若文或胜焉,则失于繁冗而没实,故当敦笃而反其质是则。质者所以约其文也,此道问学以进于君子者也。虽然以二者论之若未得中而有所偏胜,与其失而为府史之史,无亦宁为野人之野乎,亦不可以不知也。”[4]149-150“文质彬彬”体现了君子的名实一致、知行合一,尤其有文。“文犹质,质犹文,言文质相似,俱不可无也。‘虎豹之鞟犹犬羊之鞟’,言苟文可去,则虎豹之鞟与犬羊之鞟何异?此可见文质之俱不可无也。夫有其质则有其文。质者文之本,而文者所以成其质也。质立矣,而文生焉。体用兼备,表里兼资,君子所以为彬彬也。”[4]217-218君子文质一致,表里如一。君子博学,见识广。“博学于文,广闻见也。约之以礼,守规矩也。闻见虽多,而不能约以规矩,则操履不实,亦岂得不违畔乎?故必博文而约礼,然后可以弗畔。学者必弗畔,而后可以有进。若颜子所谓博文约礼则异乎是言,盖有轻重也。”[4]153因为君子名实一致,所以内有博学,对外才能够守约。由于君子是文化人,对衣饰颜色也比较讲究,“绀,齐服; ,练服。不以饰,别嫌疑,重丧祭也。红紫间色,不以为亵服,君子无时不居正也。范氏曰:‘言君子则不独夫子,凡君子皆当然。’”[4]193君子内有文化,外有容颜,内外合一,达到相和。“野人、君子,由后人之称也。前人于礼乐务其质,而于文有所未足;后人则习其文而日盛矣。惟其文之盛,故以前辈为野人,而自谓为君子。文胜而过质,则于礼乐之实反有害,故圣人思反本,而有从先进之言。程子曰:若用于时,救文之弊,则吾从先进,小过之义也。今也纯俭,吾从众,‘奢则不逊,俭则固,与其不逊也,宁固’,此之谓也。或曰:然则从周之说奈何?盖文莫备于周,大体固当从周,而其末流文胜之弊,则不可以不正也。从先进与从周,固各有义耳。”[4]202君子以文化著称,文化特质体现了既文且质。