今天是

五四青年节

以前提到青年,

想到的都是朝气与活力,

但不知从什么时候开始,

有另一个词和他们联系在了一起。

“空巢”??

听过“空巢老人”,

但你听过

“空巢青年”

吗?

空巢青年:

指的是那些独自一人背井离乡在大都市打拼,独居或与人合租的年轻人。

呵呵……

进门,总下意识反锁门;

一个人做饭总是吃不完,久而久之干脆叫外卖……

如果你符合以上特征,又恰巧占全

单身

、年龄在

20-39岁

、

生活在异地

这三个状态,那恭喜你,你就是一枚彻头彻尾的

“空巢青年”

。

对于一个独居在城中村的“空巢青年”来说,吃喝拉撒之外,你还要会洗衣服,换灯泡,修家具,记得倒垃圾……

有一条独居经验是这样说的——

千万不要午睡,因为等你傍晚醒来时,看着窗外缓缓下沉的夕阳,会有一种被全世界抛弃的感觉。

而知乎上也出现了

“如何看待‘空巢青年’?”

“‘空巢青年’是一种怎样的体验?”

的问答

↓

↓↓

——

过年回家,我妈要我留一个我在上海的紧急联系人电话,万一找不到我可以找那个人,结果我一个名字都想不出来。

——

我和Siri(苹果智能语音助手)成为了好朋友。

——

在沙发上看电视睡着了,醒了发现一切如旧,没人给我盖被子,没人会去关电视……

无人问我粥可温,无人与我立黄昏。

孤独,

成了刻在这些年轻人身上的特征和关键词

而据统计,

中国有

2000万

空巢青年!

▽

数据显示,目前,超过

5800万人

在中国过着“一个人的生活”,其中,“空巢青年”(20~39岁)已达到

2000万

。

在这一群体中,

90后人数达到61%

,毫无争议地成为“空巢青年”代言人。

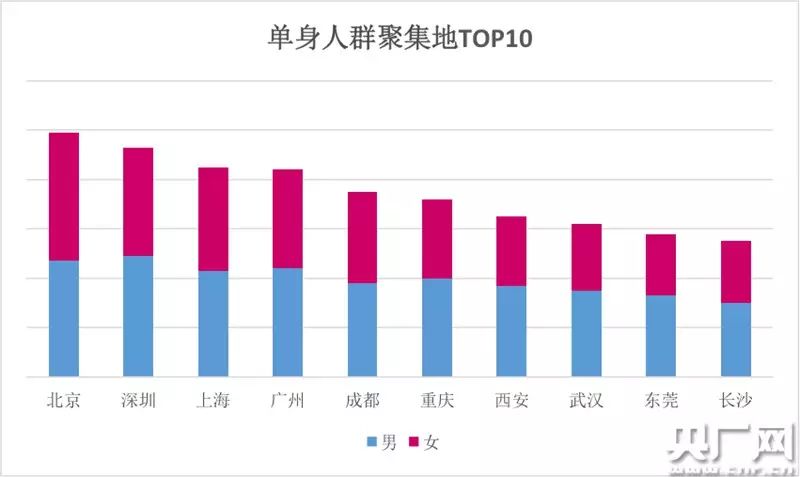

而我大

成都

,作为西南腹地的中心城市,吸引了

166万

“空巢大军”来此奋斗,成为

第五

大单身人群聚集地。

5月3日,淘宝也发布了

“中国空巢青年报告”

,据阿里数据披露,

每晚21-22点

,是空巢青年男女们买买买的高峰。除了充值业务、服饰、手机3C,他们最喜欢购买的还有各种零食和预约到家服务。都说宅男费纸,宅女费电,谁能想到

“空巢青年”最费的竟然是话费和流量啊!

“平时都是一个人上下班,吃饭主要靠叫外卖,有空就和朋友们微信聊聊天、玩玩游戏。虽然常常也会感到孤独,但却很少会约着一起逛街、看电影。”谈到目前的生活状态,已经从西安体育学院毕业两年的侯玉杰这样说,“自己和本科室友虽然都租住在碑林区,但上一次见面还是半年前,还是因为外省的一个室友到西安来旅游,同宿舍的姐妹才有机会聚到一起。虽然也很想谈恋爱,但是公司里已经没有适龄的单身男了,感觉找个各方面都适合自己的还真不容易。”

中国社会学会副会长石英教授:

“空巢青年”很大程度上是

年轻人的主动选择

,还带有

自嘲

的意味。他们彼此这样称呼,或将自己归入这样的群体,以娱乐的心态在网络中寻找“组织”,是一种普遍但并不严重的社会现象。由于离开了亲人和朋友,离开了熟悉的环境,独自在城市打拼的年轻人,很多时候就只能用网络打发着时间,更容易增加孤独感。

统计数据显示,“空巢青年”中,

只有14%的人从未感到孤独

;不同性别之间的

孤独高峰点

也存在着不同,对于

空巢

男

青年

来说,

晚上10点

最孤独;而空巢

女

青年的孤独高峰期则是

晚上9点

。

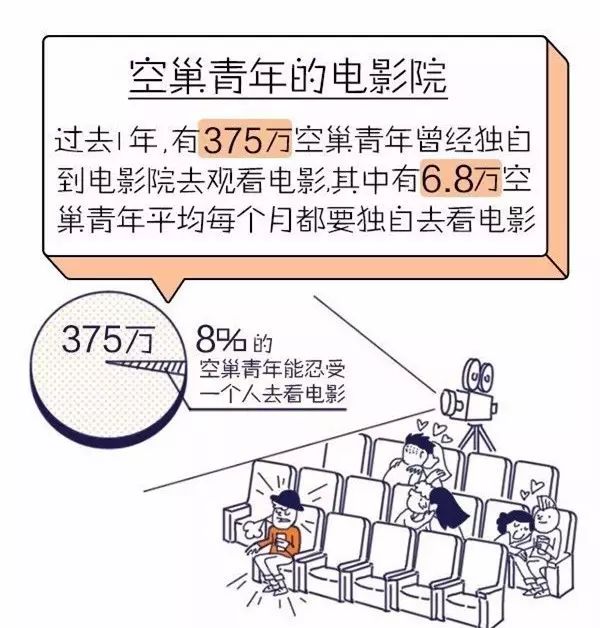

而百度外卖和挖财联合发布《“空巢青年”生活报告》显示,“空巢青年”

人均每月房租消费1355元

,是普通青年的1.5倍。(空巢青年比较有钱?心灵感到了一丝慰藉)对美食、服饰和数码产品等物质追求更高,靠阅读书籍、看电影来排解孤独。

相关专家分析认为,80后、90后大多在独生子女家庭中长大,现在的年轻人强调个性化,行事独立,也很注意维护个人空间,这就容易沉醉于个人的小世界里不能自拔。缺少集体活动的后果就是

社交圈狭窄,孤独感增加

。

但是“空巢青年”表示:我也很绝望啊,缺乏社交也并不完全是主动选择,有时也是无奈之举。

房地产销售人员小项工作弹性比较大。有时自己已经下班,但是朋友们还都在加班。旺季的时候看房的客户多,下班回到家已是筋疲力尽,只想睡觉的她,再也没有社交的冲动。“因为聚会时间迟迟定不下来,大家又都想努力工作干出业绩,跳槽到待遇更好的地方,自然也就顾不得社交了。”

在众多的“空巢青年”中,有人被迫独居,有人却

在孤独中学会了独立。

“自己过日子最大的好处就是我更像个‘汉子’了,不但练就了一手好厨艺,自己组装家具也毫无压力。”大学毕业就留在西安的季乐乐是一家软件公司的文职人员,独居8年,居住条件从十二平方米的群租房换到一个人的开间,现在和同学合租在高新区一套两室一厅的出租房中,迟迟不想结婚的她,就是一直贪恋这自由自在的“空巢”生活。

和大部分“空巢青年”一样,季乐乐远离安徽老家,独自在西安打拼。电子设备不离身,偶尔通宵追剧,或是一睡一整天,但是这丝毫不影响她不断学习,不断充实自己。和男朋友相识于爵士舞舞蹈课上,而后一年多的异地恋也给了她充足的时间和空间继续“空巢”,为了能在上海更加顺利地找到工作,她还参加了英语培训。

“‘空巢’只是一种独居的生活状态,多给自己找点事情做就不会觉得孤独了,还能让自己技能满满。”

季乐乐说。

吃外卖、不出门不洗头、作息失调,这些在老人们口中消极和堕落的表现,在90后余枫看来,反而为他的创作提供了便利。已经住了3年群租房的他换了无数室友,有销售人员,有正在找工作的毕业生,有刚入职的小白领,也有个体户小老板。他和人聊天,也从中了解着各行各业的规矩。“我在自己的微信公众号上写小说,才写了半年多,单篇阅读量都能上万了,人物的原型就是我的这些室友。”谈起他的原创小说,余枫很是骄傲。

周末余枫通常会睡到自然醒,一碗胡辣汤填饱肚子后,开始探寻菜馆。晚上回家看个电影,夜深人静后开始在朋友圈里写食评、写影评,凌晨一点准时上床睡觉。“自己生活有时会感到冷清和无助,但这正是沉淀自己的好时候。利用好这份珍贵的清静才不枉‘空巢’一场。”余枫很珍惜他现在的“空巢”生活,

“乐得自在”

是他给目前生活状态的总结。

“宅男”“宅女”“剩男”“剩女”,现在社会只要和这些群体扯上关系,必定能引发一波舆论讨论。殊不知,这些所谓的“宅”或是“剩”,也许只是年轻人的个人选择,而且只是暂时现象。“空巢青年”只要内心充实,“空巢”也无妨。

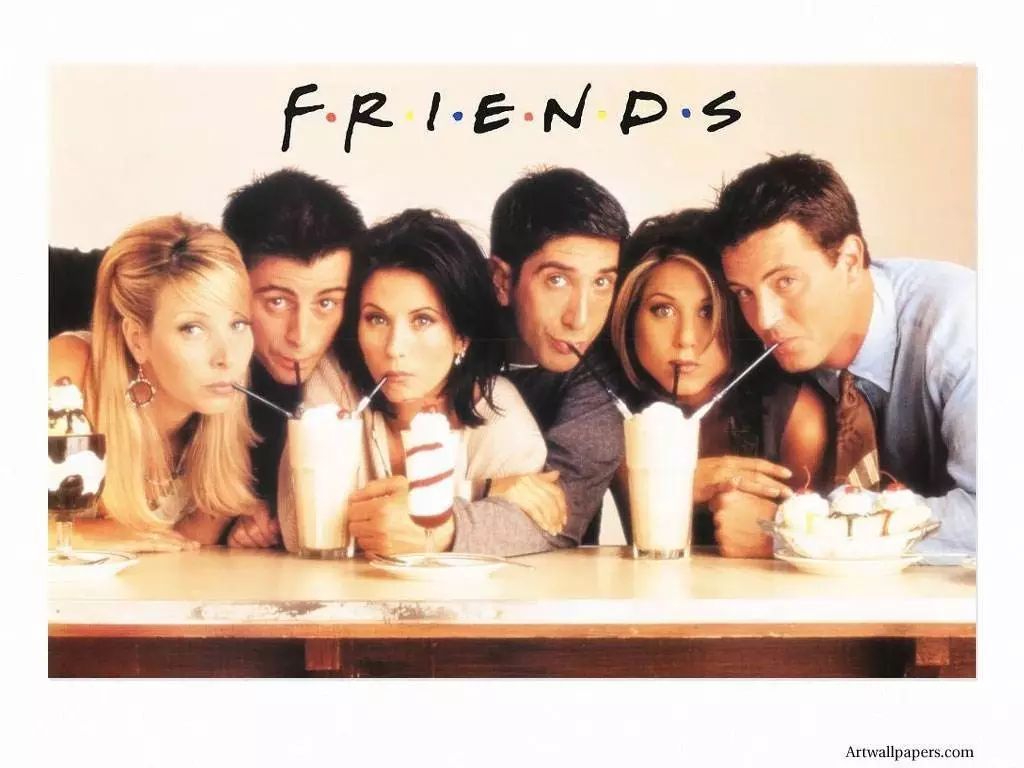

像美剧《老友记》里那些合租的“纽漂”青年人,他们并不孤独,也并不压抑,他们快乐地享受着青春、社交、爱情以及都市带来的种种方便资源。

“社会流动性增强”

,是学者们对独居青年现象做出的共性解释。

中国社会科学院社会学研究所研究员张翼认为,农业社会由于生产力的局限,鼓励家庭生活和低流动率,而现代社会城市发展,则呈现高流动率。随着人口进入城市,社会支持独居人群的相关政策越来越多,从而催生了日益增多的独居青年。

这种趋势同样发生在

发达国家

,美国学者克里南伯格在专著《单身社会》中曾给出这样的数据:

美国有3100万人独自生活,这个群体在过去10年扩大了30%,其中独居女性是主体。这些人口占到美国户籍总数的28%,这意味着,独居家庭已经成为仅次于无子女的夫妻家庭的美国第二大户籍形式,远远超过核心家庭、多代复合式家庭、室友同居等。

不只是美国,在瑞典、挪威、芬兰以及丹麦,近45%的住户为独居者。日本如今也有约30%住户独自居住。而

中国、印度、巴西是独居人口比例增长最快的国家。

作为社会发展的必经之路,“空巢青年”这个词并不见得有多少新意,它更像是

“

北

漂”“蚁族”

等词语的更新和进化。

与其一直期待某个政策改变一切,我们不妨尝试着主动从自身去做些改变。

也就是说,如果说“空巢青年”是某种既定的现状,偶尔地抱怨和吐槽并非不可。

但我们也要警惕自己变成一个愤青,一个自暴自弃、自怨自艾者,因为“真正困难的是如何勇敢地介入其中”,当改变迟迟不来的时候,我们的奋斗本身就是推动社会变化的一种力量。

同时,专家也建议,社会应该给这些青年人有针对性的帮助,让他们从无尽的加班和封闭的个人空间中走出来,而不是急于给他们贴上“空巢青年”的标签,悲情解读。

低质量的陪伴,不如高质量独处

,独处的时光给了年轻人提升自己的良机。年轻人也应该自己怀抱一个开放的心态和强大的内心,不被眼前暂时的孤独打倒,发现生活之美。

“独自生活的人更容易拜访朋友或加入社会团体,他们更容易聚集或创建有生气的充满活力的城市”,《单身社会》对空巢青年应有的独立和生气进行了界定。

空巢不能“空心”,

也是社会的期待。

网友评论:

@等着收信的汉子

:

这哪是空巢啊,压根儿就是无

巢

@这里碧溪哟

:

看到这个,突然好想我男朋友,不知道他吃没吃饭,今天上课了没,累不累,住在哪里,多大了,叫什么。

@红尘情歌

:

我是真觉得单身挺好的,虽然偶尔也想恋爱

@绿了白头

:

请关爱90后空巢老人

![[拜拜]](http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/GA0ru2kvgLnZ23x2swuUT4jIwOKGicialgJvo1JTr4GnDffJLoTZmeOe4aXkUKuotBOr2Py5fISXSurwvNsdA8bA/0?wx_fmt=gif) @摄影师安屿

:

93年老头,晚上有一起跳广场舞的吗

@摄影师安屿

:

93年老头,晚上有一起跳广场舞的吗

![[doge]](http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/GA0ru2kvgLnZ23x2swuUT4jIwOKGicialg1KWuqxYqtvpVpvhOaTd4jjSfGia5HOY7e8PicGAiar0PSmmictxBuqnnLA/0?wx_fmt=gif) @赵满仓爱洗澡

:

只有这种数据,我才不会拖后腿。

@赵满仓爱洗澡

:

只有这种数据,我才不会拖后腿。

![[拜拜]](http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/GA0ru2kvgLnZ23x2swuUT4jIwOKGicialgJvo1JTr4GnDffJLoTZmeOe4aXkUKuotBOr2Py5fISXSurwvNsdA8bA/0?wx_fmt=gif)

![[拜拜]](http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/GA0ru2kvgLnZ23x2swuUT4jIwOKGicialgJvo1JTr4GnDffJLoTZmeOe4aXkUKuotBOr2Py5fISXSurwvNsdA8bA/0?wx_fmt=gif) @lufan昵昵1990

:

我现在不想脱单,只想脱贫!!

@lufan昵昵1990

:

我现在不想脱单,只想脱贫!!

![[拜拜]](http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/GA0ru2kvgLnZ23x2swuUT4jIwOKGicialgJvo1JTr4GnDffJLoTZmeOe4aXkUKuotBOr2Py5fISXSurwvNsdA8bA/0?wx_fmt=gif)

![[拜拜]](http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/GA0ru2kvgLnZ23x2swuUT4jIwOKGicialgJvo1JTr4GnDffJLoTZmeOe4aXkUKuotBOr2Py5fISXSurwvNsdA8bA/0?wx_fmt=gif)

![[拜拜]](http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/GA0ru2kvgLnZ23x2swuUT4jIwOKGicialgJvo1JTr4GnDffJLoTZmeOe4aXkUKuotBOr2Py5fISXSurwvNsdA8bA/0?wx_fmt=gif)

@2017我要长高高

:

跟父母住被说啃老,自己住就是空巢,你还要我怎样

![[摊手]](http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/GA0ru2kvgLnZ23x2swuUT4jIwOKGicialg7PpuMpxMpBtssdicG6vSDb4DJzZfU3M5UNibSn66nwTYZXkgBfiaTapQA/0?wx_fmt=png)

在关于“如何看待‘空巢青年’”的提问里,最令人印象深刻的回答是:

“

啊?还有这种称呼,我一直将自己看作‘在大城市的战斗者’。”

“空巢青年”很孤独吗?很孤独。

很艰辛吗?很艰辛。

上升很难吗?很难。

但即便如此,青年人们啊

只要奋斗,

只要加油,

总会有一盏深夜的灯光为你而留!

猜你还想看:

找工作的注意!四川招聘4000名特岗教师,今起报名!

一觉醒来,那只爱爬树的网红毛笋和小伙伴要去丹麦了!!

成都再增87套电子眼,具体点位看过来!

综合:陕西日报、人民日报等

实习编辑:蔡娟