摘 要:中药固体制剂是临床广泛运用的剂型,由于其制剂原料的特殊性而具有易吸潮的问题,导致制剂性状改变,甚或霉变和有效成分损失,进而影响产品质量和疗效,水分超标是制约中药现代化的关键因素之一,水分控制对于中药固体制剂的安全有效至关重要。对历版《中国药典》收录的不同类型中药固体制剂水分控制的标准变迁进行分析,基于质量源于设计的制剂理论,围绕水分控制策略、分析检测技术、制剂工艺环节等影响中药固体制剂含水量的关键问题,研究及探析中药固体制剂现代化进程中水分控制的现状及存在问题,以期为中药固体制剂的开发和应用提供参考。

中药固体制剂应用历史悠久,我国现存的第一部医药经典著作《黄帝内经》就载有以丸剂和散剂为代表的中药固体制剂。中药固体制剂由于制剂理论经典、制备技术科学、临床疗效确切、服用和携带方便,是临床最常用的剂型之一。新中国成立后,中药固体制剂得到蓬勃发展,《中国药典》2020年版一部共收录中药成方制剂和单味制剂1606种,中药固体制剂约占85%,囊括了片剂、胶囊剂、颗粒剂、栓剂、丸剂、散剂、植入剂、锭剂、胶剂、茶剂等多种固体剂型。由于中药固体制剂的药味多样,成分复杂,导致物料吸湿性大,吸湿后的物料呈现分散性和流动性变差、黏性增强、团聚等现象,使得传统中药固体制剂生产中常常出现“产品质量低、生产效率低、生产能耗高”等一系列问题[1]。另一方面,水分超标又会影响中药固体制剂的稳定性,中药固体制剂吸湿到一定程度,内容物易出现结块现象,又势必影响其崩解和性状,甚至造成有效成分降解,从而造成多项检测指标不合格[2],给中药固体制剂的安全性和有效性带来巨大隐患,严重制约中药现代化,因此水分控制对于中药固体制剂的生产及应用至关重要。新中国成立以来,《中国药典》自1953年发布至今已有11版,《中国药典》对中药固体制剂的水分控制,从无到有,水分测定方法及水分控制限度逐渐优化,收载水分控制要求的固体剂型日益丰富,体现了我国医药行业的进步及生产检验水平的提升。随着《中国制造2025》[3]、《医药工业发展规划指南》[4]等政策的发布,我国中药工业正在发生从质量源于检验(quality by test,QbT)向质量源于设计(quality by design,QbD)理念的转变[5-6]。QbD强调对药品开发过程中原辅料属性、生产工艺和产品性能3者之间关系的全面透彻理解,将药品质量的控制贯穿整个药品研发和生产过程的整个生命周期中,减少对最终产品进行检验放行的依赖。本文在分析11个版本《中国药典》中药固体制剂水分控制标准变迁的基础上,结合QbD的制剂理论围绕辅料改性、制粒、薄膜包衣、包装和实时过程分析技术(process analytical technology,PAT)的研究进展探析中药固体制剂现代化进程中水分控制的现状及存在问题,以期为中药固体制剂的开发和应用提供参考。

1 《中国药典》中药固体制剂水分控制标准逐渐提升

1.1 中药固体制剂水分测定方法逐渐完善

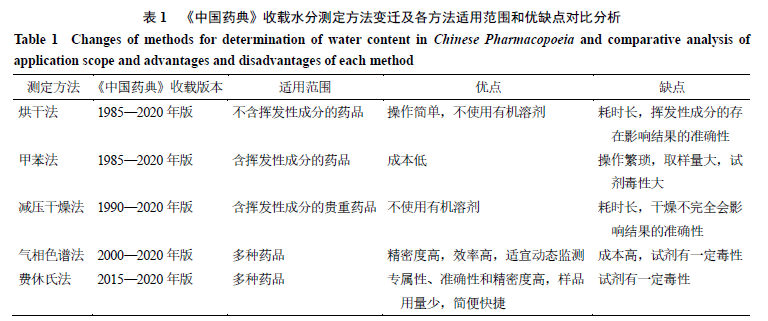

水分含量是中药固体制剂质量控制的一项重要指标,而水分测定结果的准确性与测定方法的选择密切相关。《中国药典》1985年版首次对中药固体制剂的水分控制做出强制规定,将烘干法和甲苯法列为制剂水分测定的法定方法,对保证中药固体制剂的质量起到了重要作用。烘干法仅适用于不含挥发性成分的固体制剂;甲苯法操作繁琐,取样量大,每次试验需使用大量有较高毒性的甲苯溶剂,给试验人员的健康造成了较大危害,《中国药典》1990、1995年版增加了减压干燥法,主要用于含挥发性成分的贵重药物的水分测定。随着色谱分析仪器的发展,气相色谱仪得以在中药固体制剂质量控制中发挥作用,《中国药典》2000、2005、2010年版又增加了气相色谱法。气相色谱法精密度高,分析效率高,能适应工业化批量实时监测的需求,然而分析成本较高。费休氏法对水的选择性强,简便快捷,准确性和精密度高,样品用量少,分析成本较气相色谱法低,《中国药典》2015、2020年版增加了费休氏法。《中国药典》收载水分测定方法变迁及各方法适用范围和优缺点对比分析见表1。

现行《中国药典》收载了烘干法、甲苯法、减压干燥法、气相色谱法和费休氏法5种水分测定方法,可适应不同药物的水分测定需求,并且各有优势。检测人员可根据中药固体制剂的性质,结合检验条件,选择相适应的水分测定方法,这与中药制剂的精细化管理要求相一致。

1.2 中药固体制剂水分控制限度逐渐优化

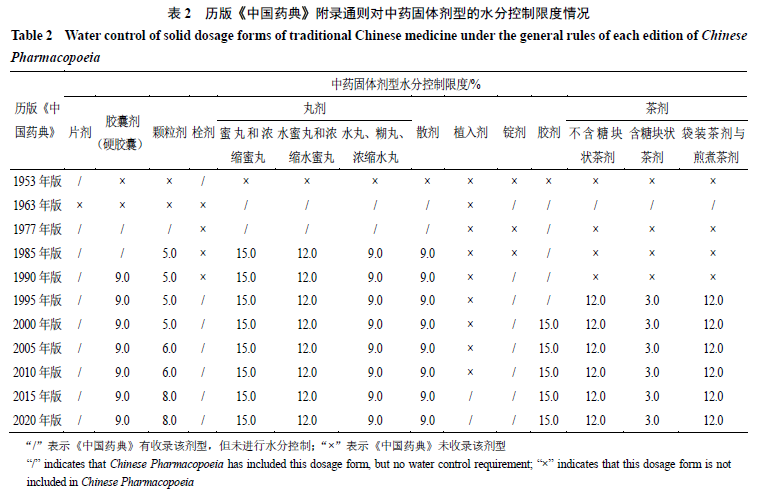

中药固体制剂的含水量过高,会给菌类提供滋生条件,引起固体制剂微生物污染。对于一些稳定性差的药物,容易在其固体表面吸附形成一层不易察觉的液膜,从而使固体药物产生降解反应,严重影响中药固体制剂的有效性和安全性,因此水分限度是中药固体制剂质量控制的一项重要内容[7]。历版《中国药典》附录通则对中药固体剂型的水分控制限度情况见表2。

《中国药典》收载固体剂型逐渐丰富并且越来越多的固体剂型明确了水分控制限度。《中国药典》1953年版收载的中药固体剂型仅有片剂和栓剂,且未对成品水分控制提出具体要求。发展至今现行版《中国药典》收载了10种固体剂型,包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、栓剂、丸剂、散剂、植入剂、锭剂、胶剂和茶剂,且胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、胶剂和茶剂均明确了成品水分控制限度要求,其中,中药胶囊剂分为硬胶囊、软胶囊(胶丸)、缓释胶囊、控释胶囊和肠溶胶囊,中药硬胶囊剂应进行水分检查,其中硬胶囊内容物为液体或半固体者不检查水分,体现了我国中药固体制剂检验技术水平的提升。

各版《中国药典》附录通则对中药固体制剂各剂型水分控制限度的要求中,中药颗粒剂的水分控制限度变化最大。中药颗粒剂作为应用最为广泛的中药固体制剂剂型之一,其水分控制限度的变化,与中药固体制剂的现代化密切相关。《中国药典》1985、1990年版对冲剂的水分限度进行了规定,为5.0%,《中国药典》1995年版将冲剂定义为颗粒剂,且至《中国药典》2000年版对颗粒剂的水分控制限度维持不变,均为5.0%。由于颗粒剂的生产工艺主要采用摇摆制粒机制粒,辅料主要使用蔗糖,并且膏糖比高,含蔗糖量可达80%~87%[8],导致制剂的生产过程中极易引入水分,考虑颗粒剂生产的实际情况,颗粒剂成品水分限度有所放宽,《中国药典》2005、2010年版修订颗粒剂水分限度为6.0%。2011年发布《药品生产质量管理规范(2010年修订)》,该规范强调质量风险管理,该文件的发布大大地促进了药品生产企业的产业升级。制粒工艺技术也得以蓬勃发展,除传统摇摆制粒机制粒外,喷雾干燥制粒、干法制粒和流化制粒等集混合、制粒与干燥为一体的制粒工艺成功用于中药颗粒剂的生产,减少了生产过程的差错和污染,并大大提高了生产效率。同时,薄膜包衣技术得以成功运用于中药颗粒剂的防潮,并且新型低吸湿性辅料如乳糖、甘露醇和糊精等,逐渐替代蔗糖,增加了颗粒剂的稳定性[9]。另外,颗粒剂规格向更加方便携带和服用的小包装规格发展。颗粒剂药品生产企业和药品检验机构在颗粒剂的生产和检验过程中,发现原颗粒剂水分控制限度难以适应颗粒剂规格、辅料和制剂工艺的发展。李云霞等[7]通过对多批采用干法制粒制备的清热化滞颗粒和颈复康颗粒的水分进行考察,结果显示正常干式造粒工序所制得的颗粒水分已经超过6%。陈晓颙等[10]分别采用干法制粒、湿法制粒及一步制粒制备的多批清热化滞颗粒、板蓝根颗粒、感冒清热颗粒及午时茶颗粒进行稳定性考察,结果显示采用优良的包装材料能够保证各颗粒水分在有效期内稳定在6.0%~8.0%,产品质量、安全性和有效性均能得到良好保证。《中国药典》2015、2020年版修订中药颗粒剂水分限度为8.0%。本文首次系统梳理从1953—2020年版共11个版本《中国药典》对中药固体制剂水分控制标准的变化,并综合国内外相关文献分析其变化规律,本文发现历版《中国药典》水分测定方法逐渐完善,收载水分控制限度要求的中药固体剂型种类逐渐丰富,另外水分控制限度逐渐优化,体现了一定历史条件下中药固体制剂的检验技术水平和生产技术水平的提升。另一方面,由于终点检验缺乏对药品生产过程的全面透彻理解,检验标准的提升具有一定的被动型和滞后性,建议在中药固体制剂的研发和生产过程中加强水分引入环节控制,将质量控制点前移。2 基于QbD的中药固体制剂水分控制策略

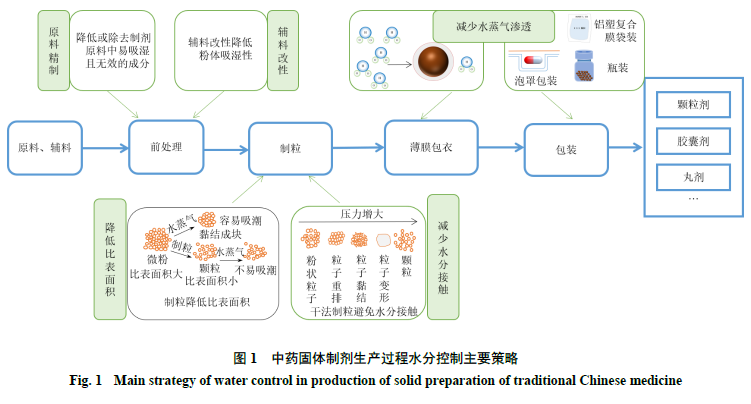

QbD的科学内涵为通过原辅料属性、生产工艺和产品关键质量指标之间关系的研究,辨识影响关键质量指标的物料属性和关键工艺参数,并在生产过程中加以监测和控制,进而控制产品质量,减少对最终产品进行检验放行的依赖性[11]。水分是影响中药固体制剂临床安全性和有效性的关键质量指标之一,通过对生产过程中可能影响制剂水分的因素,包括但不限于生产环境、辅料改性、制粒、包衣和包装等,进行改进、监测和控制,可在较大程度上减少水分超标对产品安全性和有效性的影响。中药固体制剂生产过程水分控制主要策略见图1。

2.1 生产环境优化利于水分控制

中药固体制剂的水分含量与微生物的生长密切相关,水分超标易导致微生物大量繁殖影响药品质量、有效性和安全性。控制中药固体制剂的水分含量可以恶化微生物的生长环境、抑制微生物的繁殖,但微生物依然存在,药品在贮存、运输和使用过程中,遇适宜的条件,微生物仍然可大量繁殖,威胁患者健康[12]。因此,控制生产过程微生物和水分引入,对保障药品的安全有效同等重要。1988年版《药品生产质量规范》(good manufacturing practices,GMP)提出了对微生物引入风险的控制要求,主要体现在对人员卫生和洁净区空气洁净度的要求。2010年版GMP提高了对微生物引入风险的控制,洁净级别采用了世界卫生组织标准,共分为A、B、C、D 4级,对洁净区空气洁净度的监测由静态监测修订为动态监测。中药固体制剂生产环境的优化,减少了生产过程引入微生物的风险,降低了在较高水分条件下制剂霉变的风险,利于中药固体制剂的水分控制。药品生产车间的温度和湿度与中药固体制剂的水分控制息息相关。2010年版GMP要求根据药品品种、生产操作及外部环境状况等配置空调净化系统,使生产区有效通风,并有温度、湿度控制和空气净化滤过,并明确指出药品生产过程中需设置必要的气锁间和排风,对风速的要求提高到0.36~0.54 m/s,比原来标准中一百级的断面风速提高了约80%。GMP对药品生产车间的空气净化系统、温度、湿度和风速等方面的改进,为中药固体制剂的水分控制提供了良好可控的生产环境,减少了中药固体制剂水分超标的风险。2.2 辅料改性减少水分引入

中药固体制剂常使用浸膏粉为原料,其成分复杂,含多种能与水分子形成氢键的极性基团;且原料多属于非晶体混合物,处于不稳定、易吸湿的无定型状态[13];另外原料粉粒内部分布有易发生毛细管作用的空隙,导致中药固体制剂具有易吸湿性的特点[14]。通过对中药固体制剂的原料吸湿性进行控制,可以有效减少中药固体制剂水分引入。辅料改性是中药固体制剂原料防潮的有效方法之一,通过辅料与原料发生物理、化学作用,可降低原料的吸湿性。2.2.1 物理改性 物理混合法通过将防潮辅料与原料充分混合,改变物料的临界相对湿度,从而达到降低吸湿性的效果。微粉硅胶、糊精、微晶纤维素、乳糖、甘露醇、可溶性淀粉等被广泛应用于中药固体制剂的防潮。另外鉴于中药固体制剂原料组成的复杂性,使用单一辅料往往不能兼顾防潮和成型性的效果,制剂过程中可考虑2种及以上辅料配合使用。林浩等[15]通过测定多糖和7种辅料混合粉体的吸湿性,优选出乳糖、甘露醇、微晶纤维素、糊精和可溶淀粉5种辅料具有良好的防潮性能,进一步通过混料设计三维模型优选混合辅料配比及对评价指标影响最大的辅料。

表面包覆改性,辅料靠物理方法和范德华力而包覆在原料粉体表面,与原料粉体表面无化学反应,通过降低粉体表面活性吸附位点暴露,及对粉体毛细管通道的堵塞作用,降低空气中水分子在粉体表面的凝集及向粒子内部的扩散。目前主要用于表面包覆的辅料包括纳米二氧化硅、乳糖微粉、L-亮氨酸、壳聚糖等。采用的表面包覆工艺包括,机械研磨、机械混合、喷雾干燥、单凝聚等。韦迎春等[16]采用金银花浸膏粉与乳糖微粉共研磨,明显降低了金银花浸膏的吸湿初速度和吸湿加速度,改善了金银花浸膏粉生产过程中吸湿性严重的实际问题。舒予等[17]以壳聚糖为载体,采用喷雾干燥法制备五味子多糖微囊,降低了五味子多糖的吸湿性。2.2.2 化学改性 化学改性是指辅料与原料粉体表面进行物理化学反应,而改变粉体性质的一种改性方法,主要从材料科学、化工学、矿业工程等引入。陈思杭等[18]采用机械力化学法,通过向元明粉中添加硬脂酸钠共球磨,当球磨机转速为150 r/min,球磨时间为90 min,硬脂酸钠用量为3.0%时,元明粉具有较好的防潮性能。目前化学改性在中药中的研究还比较薄弱,采用设备为球磨机、振动研磨机、Comil粉碎整粒机等,另外改性机制及化学改性对制剂药效学影响尚不清楚,需要进一步深入研究。

原料的吸湿性不仅可以影响中药固体制剂的水分控制,原料吸湿后呈现的分散性、流动性差、团聚等现象,也会对中药固体制剂剂型和制备工艺的选择产生较大影响,辅料改性技术的发展必将推动中药固体制剂质量的提升和产业的升级。2.3 制粒工艺改进减少水分引入

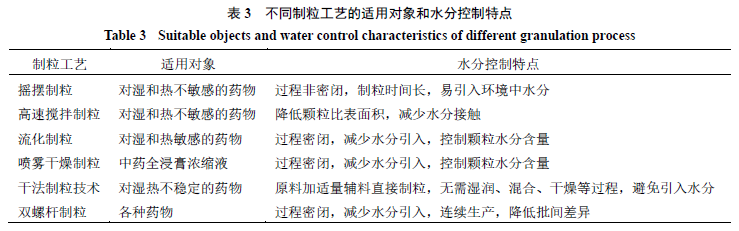

2.3.1 制粒是中药固体制剂水分控制的关键环节 制粒可以提高粉体的堆密度和流动性,并能通过减少多组分药物各成分的离析提高制剂含量均匀性,是绝大多数固体制剂的核心制备环节,如颗粒剂、胶囊剂和片剂等,并且制粒可以通过降低物料比表面积,减少水分引入。因此该环节的水分控制对中药固体制剂的水分控制至关重要。传统的中药制粒工艺常采用摇摆制粒,设备结构简单,依靠人工操作和经验控制,存在生产可控参数少、随意性大、密闭性差、粉尘量大、人工劳动量大、工艺重现性差,易引入水分和微生物,导致制剂水分超标甚或霉变,不利于中药固体制剂现代化[19]。随着传统中医药理论与现代科学技术的不断碰撞与融合,中药制粒技术不断完善,在传统挤出制粒的基础上,丰富了高速搅拌制粒、流化制粒、喷雾干燥制粒、干法制粒和双螺杆制粒。高速搅拌制粒将混合、制粒2步工艺合在一起,提高生产效率,减少交叉污染,生产的颗粒圆整度和密度均较好,可以降低颗粒比表面积,减少水分接触,利于制剂的防潮[20]。流化制粒和喷雾干燥制粒将混合、制粒、干燥操作一步完成,制备过程密闭、快速,操作简单,机械化程度高,可提高生产效率,减少交叉污染,并且可以通过控制干燥环节的时间,控制颗粒水分含量,以保证产品水分符合要求[21-22]。干法制粒可在中药浸膏粉中添加适量辅料后,直接制粒,无需润湿、干燥过程,生产效率大大提高,且可避免引入水分,特别适用于对湿热不稳定药物颗粒的制备[23-24]。该方法也是日本汉方制剂主要采用的制粒方法,在国际医药界认可度较高。双螺杆制粒是制药行业新兴的一种连续制粒技术。相较分批制粒,连续制粒具有自动化和封闭程度高、产品质量一致性好等优点,另外可减少中间品暂存,缩短生产周期,提高生产效率,减少水分和微生物污染、交叉污染和差错。随着国内外对该技术研究的深入,其将有望成为中药固体制剂的主流制粒技术之一,有利于促进中药固体制剂的现代化和国际化[25-27]。不同制粒工艺的适用对象和水分控制特点见表3。

制粒工艺的完善,便于根据物料的性质选择合适的制粒工艺,并利于运用QbD理念,依据关键质量属性筛选关键工艺参数,构建工艺设计空间,提高过程质量可控性和产品质量一致性。罗赣等[28]针对高速剪切湿法制粒过程,应用QbD理论,以颗粒中值粒径和松装密度为关键质量属性,筛选出关键工艺参数,并对关键质量属性和关键工艺参数进行相关分析,建立了制粒过程设计空间,提高了工艺过程的稳健性和灵活性。张俊鸿等[29]针对喷雾干燥工艺,应用QbD理论,以得粉率和含水量为关键质量属性,建立了风咳颗粒干燥工艺的设计空间,提高了工艺过程的稳定性。王星星等[30]基于QbD理论,以集粉率、水分含量、芍药苷、绿原酸、虎杖苷和丹皮酚B含量6个指标作为关键质量属性,优化了参蒲盆炎颗粒喷雾干燥工艺,提高了产品批间质量均一性。目前中药固体制剂,基于QbD理论的制粒工艺设计空间多为实验室规模开发,后续建议加强中试和生产规模设计空间的开发。

2.3.2 制粒在线PAT,提升中药固体制剂的质量 PAT是实现药品QbD的关键工具之一,在线PAT通过即时测量原料和生产过程物料的关键质量属性,监测生产过程的波动,并根据关键质量属性和关键工艺参数的关系,允许工艺参数在工艺设计空间内微调,确保产品质量稳定、均一[11]。近年来PAT蓬勃发展,多种在线检测技术被用于制粒过程质量监测,包括近红外光谱(near-infrared spectroscopy,NIR)、拉曼光谱、声共振光谱、机器视觉和微波共振技术等[31-35]。中药固体制剂由于成分组成复杂,化学结构相似的成分间容易出现检测信号的重叠。另外中药固体制剂物料状态特殊,常具有较高黏度,易对在线分析探头造成干扰。以上两点在很长一段时间内,制约了中药固体制剂PAT的发展。随着计算机技术、生产设备、分析仪器和数据分析处理技术的发展,中药固体制剂PAT已取得一定进步。目前应用较多的PAT在线分析技术为NIR。唐辉等[36]研究了NIR技术在监测流化床一步制粒过程中颗粒水分含量的可行性,结果显示NIR技术能够准确预测流化床一步制粒过程中间产品的水分,并且通过对水分的监测,可以用作对制粒工艺温度、喷量、风量等参数反馈调节的依据,保持整个制粒过程中产品水分控制在稳定的范围内,制备颗粒粒径和硬度更加均匀且批间差异较小。对标国际制药工业需求,中药固体制剂还需根据中药自身的性质特征,不断创新中药在线分析技术,以满足中药固体制剂生产过程不同关键质量属性在线监测的需求,促进中药固体制剂质量的提升。

2.4 薄膜包衣技术减少水蒸气渗透

薄膜包衣技术在制药行业的运用始于20世纪40年代,随着高分子材料在药学领域应用的发展,该技术得以蓬勃发展。因其包衣时间短、增重小、有良好的防潮性能,目前薄膜包衣已广泛用于颗粒剂、丸剂、胶囊剂和片剂等中药固体制剂的防潮[37-38]。

2.4.1 薄膜包衣降低中药固体制剂吸潮 薄膜包衣高分子材料能够形成稳定的衣膜,具有防吸湿的特点。采用合适的高分子材料包衣,形成的薄膜包衣致密稳定,厚度合适,具有良好的机械性能,可以减少水蒸气渗透。

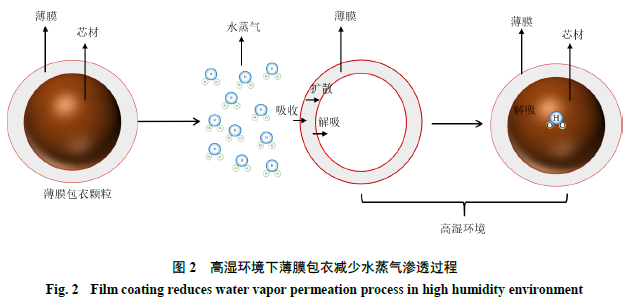

高湿环境下薄膜包衣固体制剂的吸潮过程主要包括3个环节,首先是水蒸气经薄膜吸收,该环节水蒸气的吸收与包衣材料的亲水性和薄膜的连续性密切相关,选用非亲水性包衣材料,并通过控制包衣工艺参数保证薄膜的连续性,可以有效降低水蒸气的吸收;其次是水蒸气在薄膜中的扩散,该环节与薄膜的厚度密切相关,可以通过控制包衣增重,减缓水蒸气的扩散;最后是水蒸气从薄膜解吸进入芯材的过程,该环节与芯材的硬度相关,可以通过控制芯材硬度,减少水蒸气解吸进入芯材。薄膜包衣通过对高湿环境下水蒸气渗透3个环节的控制,能有效降低中药固体制剂的吸潮,有利于中药固体制剂的水分控制。高湿环境下薄膜包衣减少水蒸气渗透过程见图2。

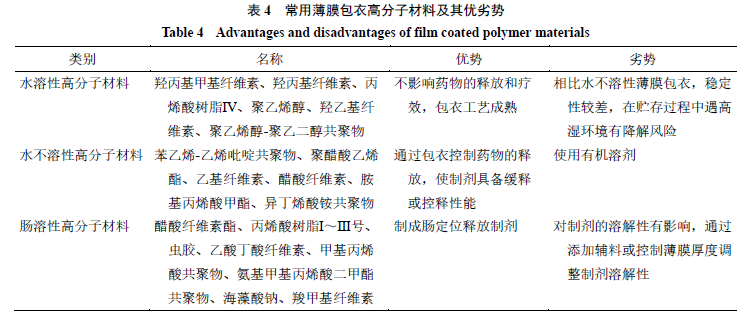

2.4.2 包衣材料 薄膜包衣材料配方由成膜材料、增塑剂和色素组成,其中成膜材料与薄膜包衣性能密切相关。随着高分子材料在药学领域的快速发展,用于薄膜包衣的成膜材料也逐渐丰富,目前以实现商用的薄膜包衣高分子材料可分为水溶性高分子材料、水不溶性高分子材料和肠溶性高分子材料,可在防潮的同时满足制剂释放行为和环境友好的需求[39]。常用薄膜包衣高分子材料及其优劣势见表4。