今年年初,美国卡内基梅隆大学市场学助理教授张凯夫用来自60.3万名淘宝消费者、纵跨5个月的购买数据做了一个计量经济学分析:购买到一个1000元的假货或劣质商品,会导致在之后的12周内,一个消费者在淘宝平台上的消费下降3570元,“和对照消费者相比,一旦一个消费者购买到假货,会直接降低他对整个淘宝平台的信任度,从而进一步导致他购物活跃度的下降,这就是平台最直接的损失。”张凯夫教授说。

由于数据的限制,这一研究仅仅计算了消费者购物的减少量,并没有计入消费者之间口碑传播给平台商誉造成的影响,也不能涵盖“劣币驱逐良币”的长期效应。

所以从长期来看,电商购物平台因卖家售假而蒙受的损失只会多,不会少。这也是为什么阿里巴巴此次选择以“违背平台不得售假约定,侵犯平台商誉”为由起诉售假者许某某。

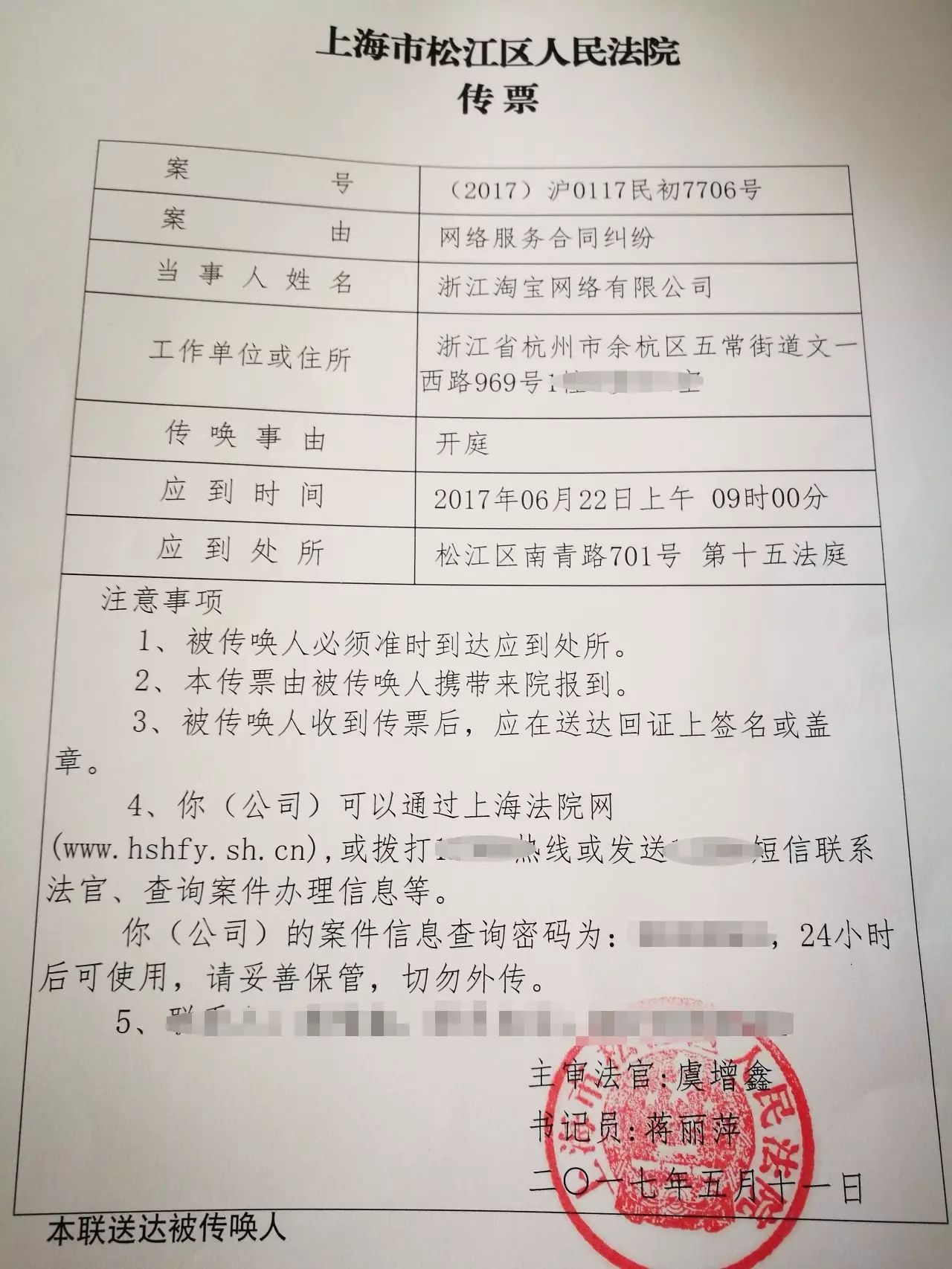

为穷尽一切手段继续追杀假货分子,这并不是阿里第一次拿起法律武器。今年1月,阿里已对平台上一销售假冒“施华洛世奇”饰品商家发起诉讼,索赔140万元,此案也是国内首例电商平台起诉售假店主案。4月25日,阿里起诉出售假“皇家猫粮”商家一案在上海市奉贤区法院公开审理,阿里向售假商家索赔267万,这也是国内首例开审的平台打假案。

“假货不仅是阿里之痛,也是社会之痛,作为假货受害者,我们必须让假货分子付出应有的代价。”针对第三次起诉售假商家案,阿里巴巴首席平台治理官郑俊芳表示,目前平台已整理出十多家在平台上有售假行为的商家证据,今后还将陆续发起民事诉讼,追杀假货分子。

不想为售假者“背锅”,阿里再诉假货卖家。