腊八祭灶,年下来到,小妞要花,小孩要炮,老头要顶新毡帽。我们从小念叨的童谣,是中华民族传统节日春节的生动写照。在以前,从腊八开始就逐渐进入了过年的节奏。

虽然现在春节早已经远渡重洋,开始扎根海外,但圣诞节、万圣节等洋节日也开始在我们这边攻城略地,传统文化受到了很大冲击和挑战,有不少人感觉春节年味儿淡了,气氛还不如圣诞节。

但是蛋总却非常喜欢过年,一到过年我就很兴奋,此情此景竟然忍不住哼唱起了一首最近很火的歌:

我们不一样,每个人能都有不同地外遇

。

因为要过年了,我又可以带着三个孩子挨家挨户去扫荡了,这是新时期发财致富的一条捷径。尤其是那些没参加我婚礼、但却给我下过结婚请帖的人,你们要小心了,终于轮到我复仇了!

蛋总这一邪恶的想法,反映了一个现实,中国的人情消费日渐水涨船高,婚丧嫁娶、逢年过节、满月寿诞等,本来都是好日子,现在却变成了一种负担,甚至有种唯恐避之不及的赶脚。

包红包、随份子这一习俗,可以说是中国古人一项非常伟大的发明,让古人有钱的时候投资,困难的时候受益,大家相互照应,渡过一个又一个难关,最终让中华民族世代薪火相传。

在古代农耕社会,生产力条件低下,除了偶尔有灾年开仓放粮,也没啥基本的保障制度。但每个家庭,都会有那么几个坎儿,比如盖房、娶妻生子、重大疾病、死亡等。

而这些坎儿,对于大多数普通家庭,凭借一己之力,都很难办到。那时候毕竟没有别的融资渠道,没法贷款,没法刷信用卡顶一阵。

但中国恰恰又是个关系型社会,或者人情社会,或者熟人社会,人们都是聚族而居,每个人都是一张巨大关系网上的节点,崇尚集体主义,崇尚礼尚往来。

久而久之,就形成了

随份子

的习俗。每个人平时都是投资人,给人家随份子。到了自己有事,只要给大家知会一声,大家就会自觉地给他发起众筹,帮他渡过难关。

从某种意义上,帮助他人就是帮助自己。别人有大事,自己随份子其实就是一种人情投资,或者说攒人品。

然而在古代,是完完全全的以血缘为纽带的熟人社会,世世代代聚族而居,甚至一个村子只是一个大家族。加上联姻,十里八村的,随便两个人只要叙一叙,总能攀上亲戚。

在古代交通不便,普通人的活动范围很小,读书人少,也少有同窗;没有工业,也少有同事;当官的少,也很少有同僚,人际关系很简单,因此经营熟人社会是社会活动的重心。

但现在情况发生了变化,到了工业化和信息化的社会,人们的社交圈发生了根本性的变革。从幼儿园、到小学、到初中、到高中、到大学每个人都有无数的同学。

当兵的有了战友,参加工作的有了同事,爱打牌的有了牌友,爱围观吃瓜的有了瓜友,爱放鞭炮的有了炮友,爱养鸡的有了鸡友,爱养狼狗的有了狼友。

关系复杂了,人情消费更复杂了,红包也失去了原有的融资、众筹过难关的意义,红包变成了攀比,变成了面子工程,形象工程,甚至变成了某些人的创富项目,行贿手段。

提起这事儿蛋总肠子都悔青了,多好的资源没有好好开发利用,不然我早就创业成功了。实不相瞒,大学我们班

165

人,第一份工作,单位有上万人。

从事后诸葛亮的角度来看,最正确的操作应该是这样:毕业后先找一个几万人的大公司,然后抢在同学们之前率先结婚,给同学同事都下请帖。

结过婚,然后果断换工作,顺便换个手机号,最好

QQ

登录也忘掉。然后等生了仨娃之后,主动与组织取得联系,带着孩子们挨家挨户给叔叔阿姨们拜年

……

朋友圈变大了,交际圈变复杂了,如何随份子变成了一件令人头疼的事情。

不给吧,人家请帖到了,给吧,关系也不是多熟,而且像这样的朋友还多。

给多吧,是个负担;给少了吧,有时候还不如不给;给

200

嫌少,

400

不吉利,

500

不是双数,

600

又有点肉疼。

同时,还得猜情况相似的隔壁老王,他会给人家多少。我给

600

,他给

200

,要是他知道了岂不把他得罪了,要是他给

1000

,那我的老脸往哪儿搁。

所以决定敲开隔壁老王的门问一问:我问他,咱们同事于谦的儿子郭小宝结婚,你打算随多少?老王笑着说:你随多少我随多少,你随多少啊?

我考,一个中国特色的完全弹性碰撞之后,球又回来了。我问老王:你儿子李二狗子结婚,他随了多少我们就随多少。

隔壁老王说,那不一样,我家李二狗子结婚的时候,房价才

4000

,现在房价都两万了,拿不出手,而且郭小宝的亲舅舅在内什么局当局长,是二狗子的领导,你不会不知道吧。

随份子,又由于当事人本人的权力和地位、或者他本身重要的社会关系,而变得极其复杂,有时候甚至演变成一种变形的行贿。

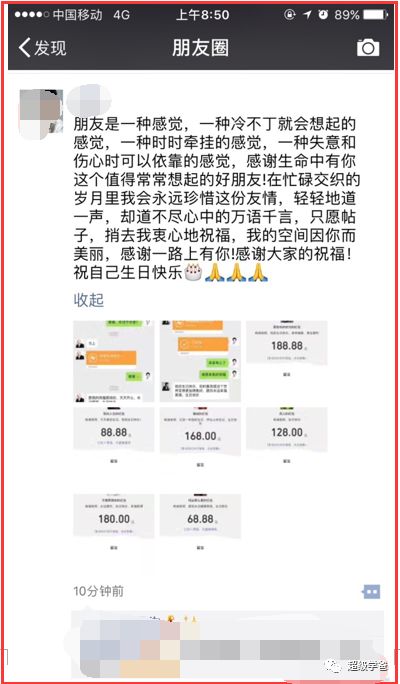

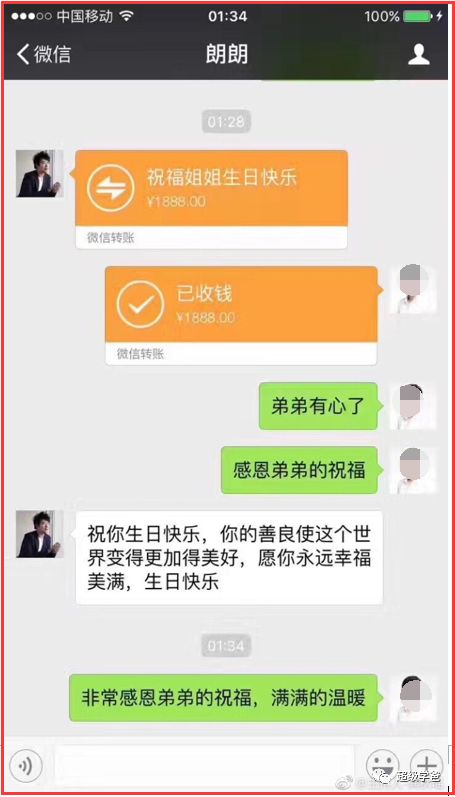

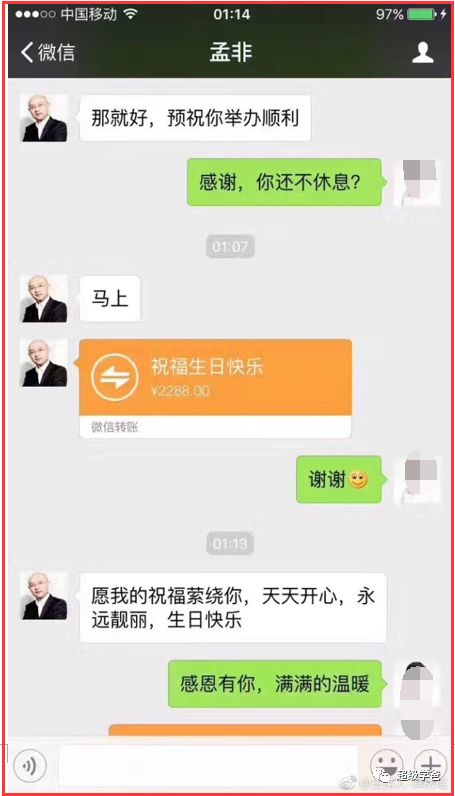

同时,还真有一种人叫做装逼婊,透支了人情,败坏了社会风气。比如某主持人在微博上晒出了几张朋友圈截图,炫耀自己生日,谁谁谁给自己发来多少红包。

这种人竟然是某著名主持人,知名华人女性,知名亿万富婆,知性女性代表,也曾经是我小学时的女神。节操之碎,估计要用吸尘器来收集,让人大跌眼镜。

就是这种装逼婊的存在,对良俗的影响是恶劣的,人们之间多了几份算计,多了几份功利。人们之间的关系,变得赤裸裸地用金钱来衡量。

尴尬的不止红包,还有压岁钱。压岁钱也是水涨船高,让大家头疼不已。一到过年,就开始为这件事情头疼。如果是近亲倒还好,第一,关系稳定,肥水没流了外。第二,行情稳定。

压岁钱的水涨船高,严重地影响了人们的幸福感。

毕竟现在人的压力都挺大的,头上都顶着三座大山,谁头上没有几十万上百万、甚至几百万的贷款?

很多孩子一下子成了万元户,其实这钱也不是白来的,因为爸妈差不多也支出去这么多钱。有孩子的还好,没孩子的夫妇或者孩子已成人的朋友,春节真成了

“

春劫

”

。

孩子一下子有这么多钱,也不是什么好事。第一,同伴、同学之间容易攀比;第二,买鞭炮约炮放,搞不好出危险;或者打游戏充值影响学习。

这让我想起了我奶奶。那时候在老家,早起第一碗饺子要端给爷爷奶奶。拜年也要从爷爷奶奶拜起。奶奶当然要给压岁钱,但从小到我

18

岁,一直雷打不动的都是一块。

这一块钱,是我最欣然接受的,我从不拒绝,都会郑重地收下,我知道这是奶奶对我的祝福。奶奶给

1

块还是奶奶,所以并不会因为数额大小,而影响了压岁钱的意义。

其实关于红包和压岁钱,我觉得我们应该向广东人学习。广东能成为全国经济第一大省,我相信跟广东的某些轻松的社会氛围有关系的。

2017

年广东

GDP

达到

13315

亿美元,超过了俄罗斯(假惺惺地心疼一下大富可敌省的大毛),西班牙,直逼韩国,居世界第

12

位。但是广东的压岁钱甚至婚丧嫁娶的红包,却是全国最小的。

说来你可能不信,广东人的压岁钱红包,多是五块十块的,家人也许会五十一百,但丝毫不影响过节的那种隆重感和仪式感,没有负担,大家都不会算计,反而会觉得很好玩,很吉利。

而喝喜酒的红包,也只是一二百。有的地方在摆婚宴收红包的时候,直接撕下红包一个拐角,表示祝福已经收到,然后就原路返还了。

就冲着莞式服务,错了,就冲着红包压岁钱这种良好风俗,我都想移民广东了。我觉得在这一点上,要向广东人学习,

让红包回归它的初心,让人情变得轻松起来

。

因此,我提出以下建议,或者倡议。

第一,从孩子抓起,教育好孩子正确对待压岁钱的多少,不攀比,不以钱多钱少衡量人际关系亲疏。也要教孩子正确使用压岁钱,从小学会理财,勤俭节约,养成正确的消费观。

第二,让孩子给贫困地区的孩子捐个十块八块的,让他

(她)

知道这个世界上有穷人,有需要帮助的孩子,培养他

(她)

的爱心和社会责任感。

第三,不在朋友圈炫耀红包,除了分分都是爱那种,抵制装逼婊,拉黑主动索要红包者。不计较别人红包大小的同时,对于那些过于计较红包大小的朋友,你觉得有必要交往下去吗?

第四,正确对待面子问题。一个人的面子,最终是要靠自己人品、自己的努力争取的。不会因为你把自己脸打肿了,别人就认为你是胖子,是肿是胖,别人心里门儿清。

把自己脸打肿冒充胖子,肉疼的是你自己,心疼你的是你爸妈,骂你

SB

的搞不好是收红包的人。

充实自己,提高自己,做一个正直善良的人,教育好自己孩子,才是撑起自己面子的正确姿势。

第五,建议同学聚会,要考虑到困难同学,兼顾他的尊严和他的困难,要遏制奢侈之风,多忆往事,不炫富不装逼。

关于同学孩子之间的压岁钱,最好在群里大家约好,要么同学之间孩子不派压岁钱,要么统一成十块八块。不过,就算统一成一万蛋总也不怕,反正我孩子多。

要想发大红包,蛋总有个好办法,要不我们去兑换一些韩元?或者兑换一些津巴布韦币,保准零够多。

第六,一些亲戚走动,同学之间,建议采取

团拜

的形式,或者提前到节前,避开繁文缛节,省得一家一家走动,这样可以腾出来更多的时间,

陪陪最需要自己陪伴的至亲

。

第七,少一些繁文缛节的同时,多陪孩子找找我们的年味儿,找找我们的传统文化,带他(她)看看家乡附近的古代名人祠堂或纪念馆,带他(她)看看老家的社火表演,带他(她)祭祭祖。

拯救年味儿,我们一起来给红包瘦身,给人情减负,给传统文化松绑。

【 ↓苹果拦不住你对蛋总的赞赏↓ 】