© 原创优质出品 严禁复制转载

优质艺术活动信息,欢迎联系我们

[email protected]

这无疑是一个令浙江画坛悲痛的清明。

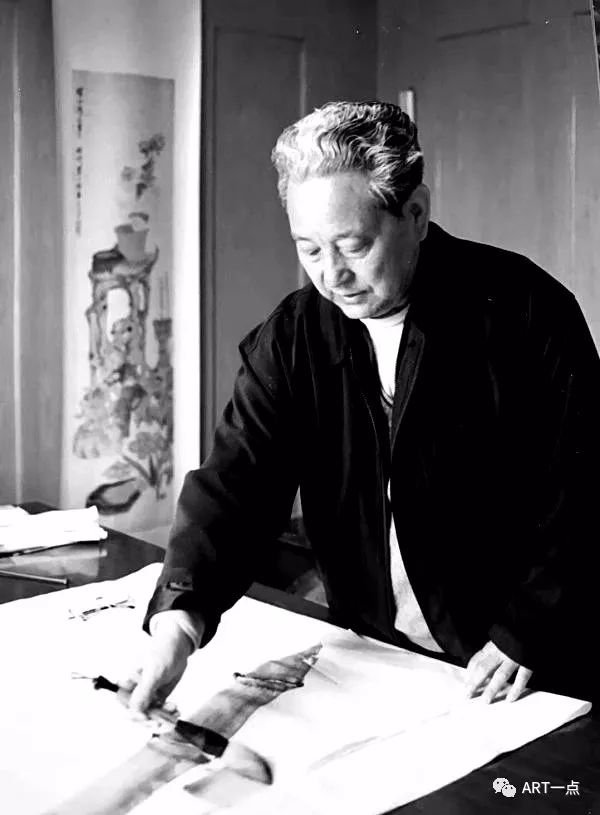

4月5日凌晨2时17分,著名美术教育家、著名国画家、原中国美术学院中国画系教授、浙江省中国画家协会主席、浙江省花鸟画家协会主席、杭州国画院首席导师卢坤峰先生因病辞世,享年85岁。

卢坤峰先生是山东平邑人,1964年毕业于浙江美术学院(中国美院前身)中国画系,得

潘天寿、陆俨少、诸乐三、吴茀之、陆维钊

等诸位先生

亲炙

,后留校任教,桃李满天下。

而今中国美院国画系的一大批著名画家,多是他的学生。而他的爱子卢勇,也传承了他的衣钵,

目前任教于美院中国画与书法艺术学院。

人们正是从卢勇的朋友圈中得知噩耗的。

5日凌晨,卢勇在朋友圈中写道:“爸爸!儿子知道你是和宋徽宗、赵孟頫一起画画去了,来生再教我吧!”

这些年,卢坤峰先生深居简出,消息来得突然,惊动画坛。

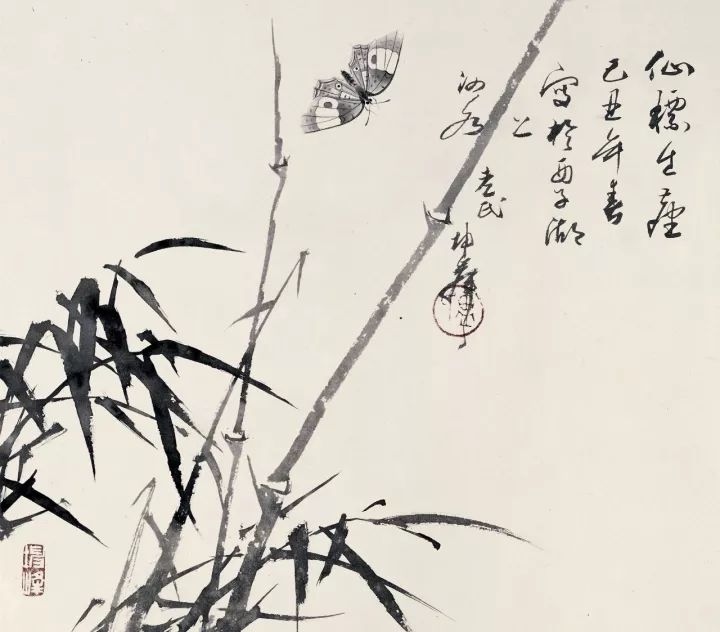

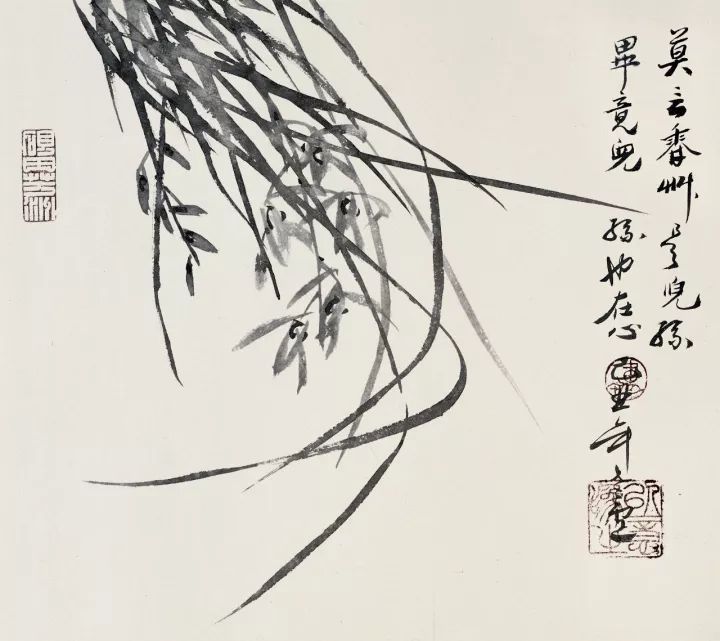

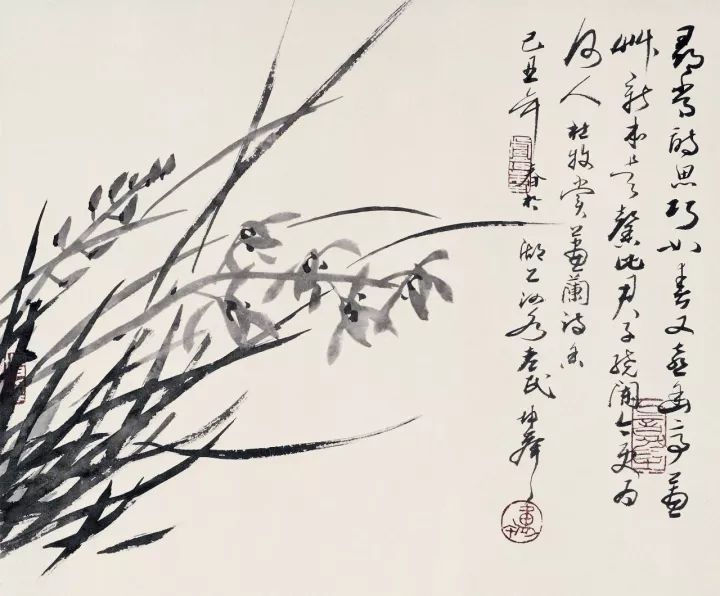

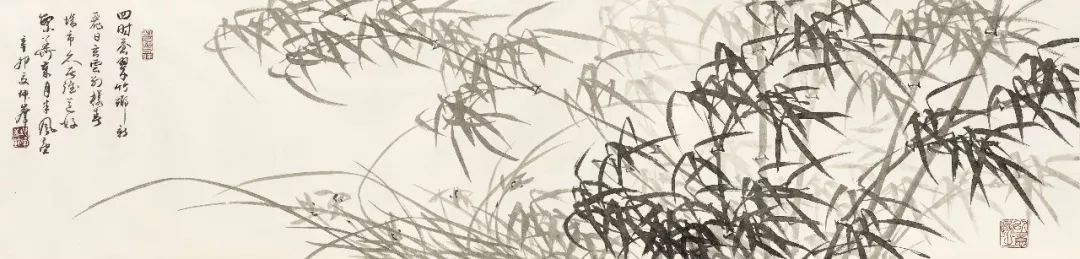

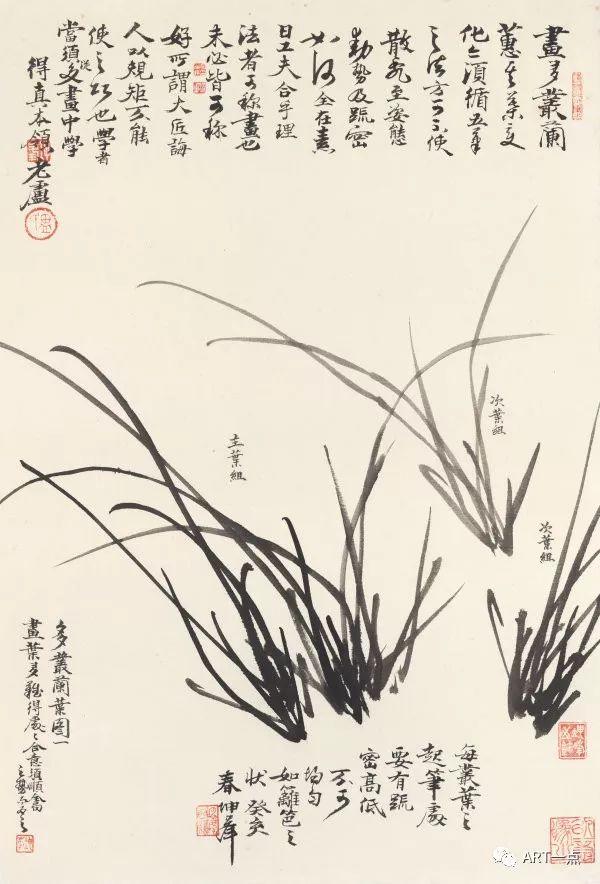

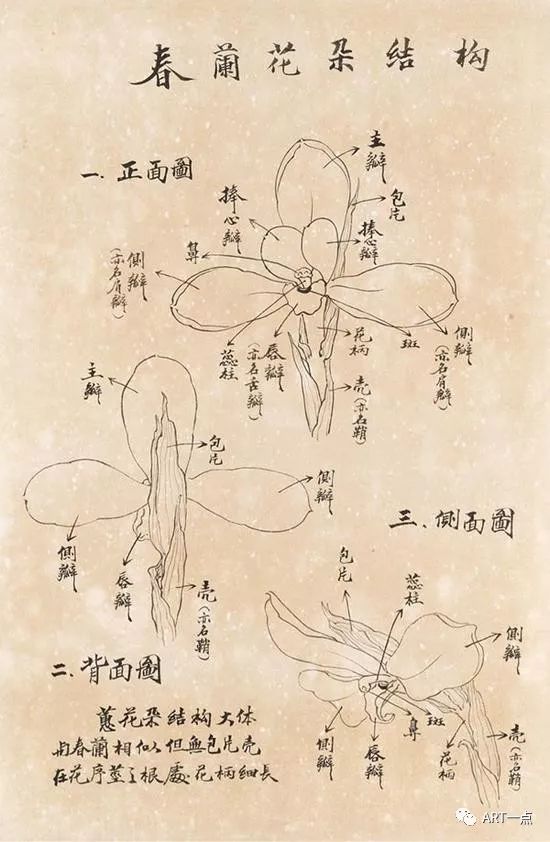

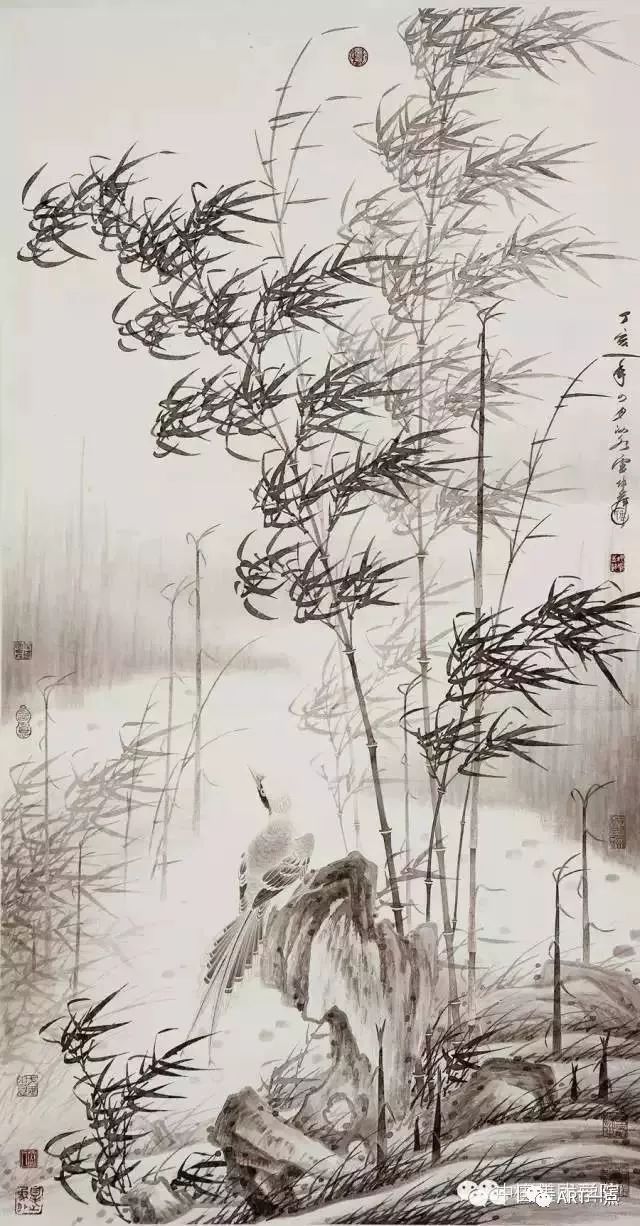

人们都记得卢坤峰先生笔下的墨兰和墨竹,堪称经典。

、

、

1964年,潘天寿先生在看了卢坤峰的毕业创作《鹅》后,称赞“坤峰是不可限量的”,也正是潘老亲点他留校任教。

1972年,卢坤峰与方增先等合作的

《毛竹丰收》

轰动全国,并作为国礼赠予联合国。

美院院长许江还记得,上世纪80年代,他在德国汉堡美术学院游学,见到卢坤峰先生应邀来访讲学,海报上写道:“阅读中国竹,必听此讲座”,并称他为“中华竹的母亲”。

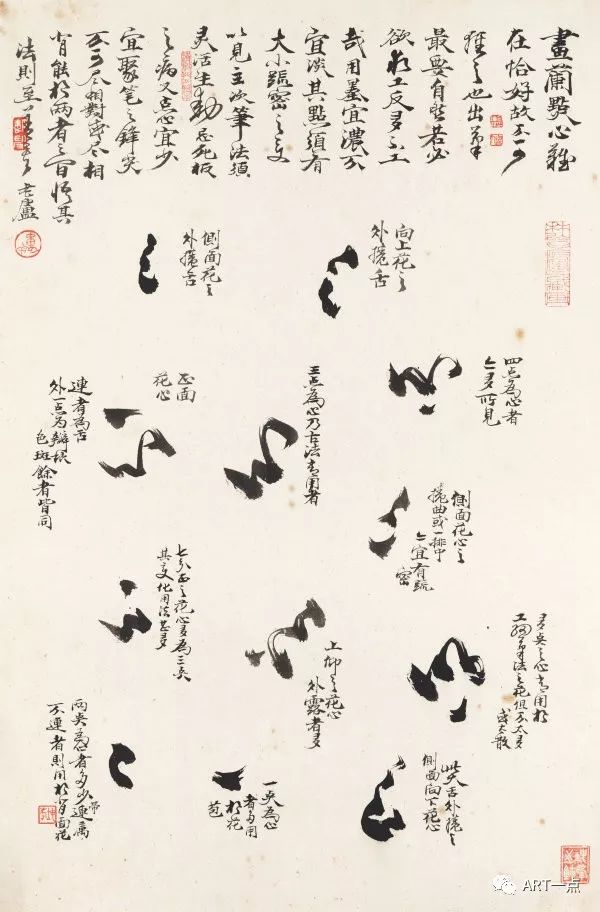

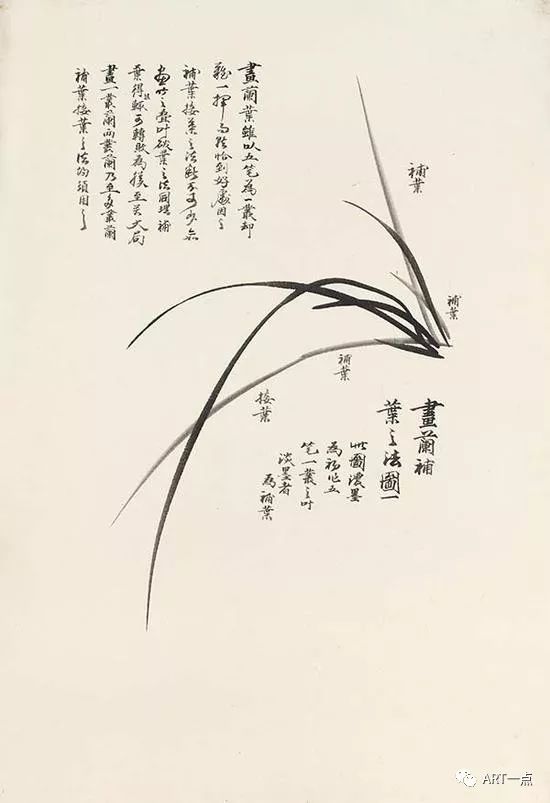

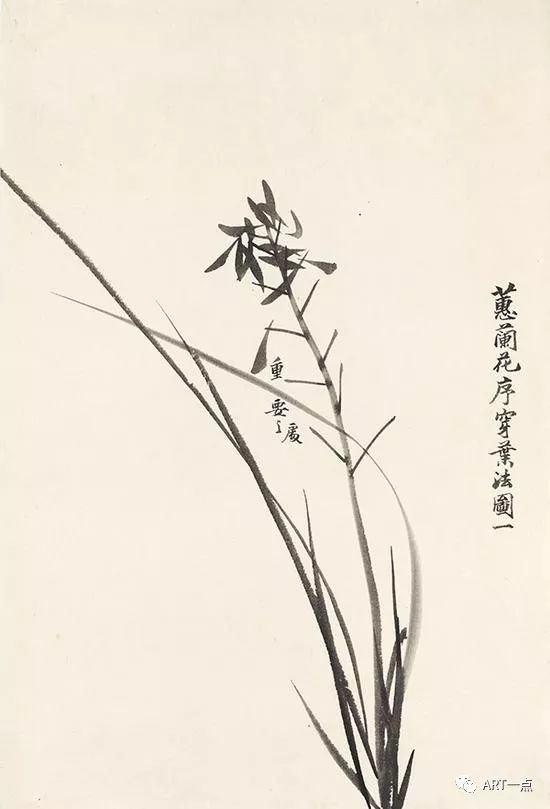

1991年,卢坤峰先生的《墨兰说》初版,之后又多次再版,总计发行逾20多万册,是第一部被中国美院国画系定为中国画经典教材的著作。

卢坤峰先生的辞世,令画坛格外伤痛,但这绝不仅仅只因为他的告别。

在人们眼中,

卢坤峰先生是中国传统画家的典范

。

他曾在一次采访时说:

中国画讲人文主义,好的笔墨要有厚度,厚度是人的性格,要忠厚,不能轻浮。

放在中国画的历史之中,这似乎是一种老生常谈,但在今天,有多少画家还在这样谈论中国画,并以自己的一生践行?

他还曾说:“

绘画艺术乃寂寞之道,本来就是要潜心研究才能学有所成

,但现在好像都只是看谁的嗓门响,谁会吆喝就算好,其实作品完全经不起推敲、细看。所以

我觉得说到中国画,还是我老师那一辈画得更好,境界更高,书法也一样

。”

卢坤峰先生曾有过一次以《

在全球化的形势下中国画的地位问题

》为题的讲座,他以“历史悠久”、“叠代相传”、“文人带头”、“与书法的关系”和“美学思想”五个方面,来谈论“

中国画的品格到底高在哪些地方

”。

在讲到“

文化修养在作品上的体现

”时,他说:

“

一个人的文化修养会很自然地体现在他的作品里,‘胸有诗书气自华’,那种气质给人的感觉不同,

这就是所谓‘书卷气’。那么,‘书卷气’是什么,

谁又能说得清楚呢

?

其实它是要一个人用一生的实践去感悟的

。说来这里有个小故事,我和金鉴才老师做学生的时候,也不懂这些,有一次一道去看

朱家济先生

,金老师问朱先生:‘

书法为什么要讲‘书卷气’

?”朱先生突然严肃起来,反问道:‘

书法不讲书卷气你说讲什么?

’吓得我们不敢出声。

中国书画学问之大,处处要用语言讲清楚是不可能的。朱先生可谓‘行不言之教’。

”

中国画的未来会怎样?

在那次讲座的最后,他说:“从整体上讲,向西画学习的时代已经过去。今后能不能画好中国画,取决于对中国优秀传统的研究深度;取决于对大自然和人生的认识和感悟;取决于每个画家的文化修养;取决于画家的智慧和付出的劳动。”

卢坤峰先生告别仪式将于4月10日上午8:30分在杭州殡仪馆大厅举行。

▼尉晓榕忆卢坤峰老师

▼

如果宋徽宗和赵孟頫看到卢先生的兰竹和鸟蝶

也会觉得后生可畏

卢坤峰先生毕业即留校任教,桃李满天下。而今,他当年亲授的一大批学生,也多是中国画坛的名师了。

中国美院中国画与书法艺术学院院长尉晓榕,正是“文革”后恢复高考得先生亲授的第一批国画系学生

。

昨天清晨,很少发朋友圈的他,在微信中写道:“

晨惊闻卢老师仙去,长时间不能它事,不能它想,只有深陷当年幸蒙躬亲教习情形,一一如再又恍然若隔。先生为世间少有明白人,诸多艺理自烂熟于心,故能下手成范,精语迭出,自成

点穴式教学蹊径

。卢先生后期致力于

兰竹教案的大而全建模

,亦功德满满。

浙美有卢先生,大哉幸甚

!学生尉晓榕

”。

当年,他也曾和全班所有同学一样,被卢老师公开在课堂上“点拨”,而后受用终身。

4月5日,在尉晓榕老师家中,我们专访了他。

根据尉晓榕口述整理:

我们是“文革”后恢复高考的第一届,77届。当时国画系就一个班,14个同学,不分专业,

童中焘、章祖安

等人物、花鸟、山水和书法的老师都来教我们。

花鸟课,卢坤峰先生上得最多

,当时他已经很有名了。

我们的宋画临摹是卢老师教的,兰竹也是他教的。卢老师为人非常实在,但眼界很高,

教的都是“干货”,都是基本功

。我们这一届,旁观他画画的机会恐怕是最多的。

他手头功夫硬,几乎每堂课都要当场示范。

他的示范,在我们眼里就像是“展演”——非常厉害,风竹、雨竹、雪竹,“啪啪啪”,几笔就画给你看了,说到,手就跟着到了,这是很高的境界。

他画画还有一个特点,画雨竹风竹的时候,往往

沙沙作响

,动静不小,这是因为他

讲究毛笔和宣纸的摩擦

。他对自己要求很高,稍微有点不满意,卷成一团就扔掉了。

卢老师

很性情

,他对学生公平对待,但略有亲疏。你画得不好,整天贴着他堆笑脸也没用。他是一个温和的人,但有锋芒,经常一语中的。他其实能感觉得到你不一定受得了,但他太想说了就会说出来,不顾你的颜面,但这对学生是很重要的提示。

早年我临摹不太认真,就被他批评过

。他觉得我笔兴还可以,画画也算有灵气,但总依靠这些远远不够,必须老老实实去参透传统的精华,否则会耽误基本功。他是当着全班同学讲的,当时我也有点下不了台,但他讲其他同学也这样。

卢老师对我的帮助很大,比如说,

他对宋人的推崇

。今天卢勇写的那句话,一看我就觉得受不了,他说卢老师是和宋徽宗和赵孟頫画画去了,

他是真的很了解他父亲

。卢老师在艺术上要求很严,品味很高,他追求的是最好的东西。我记得他常常在课堂上提到

宋徽宗、赵孟頫、吴镇、李衎和陈老莲、石涛

,这些是他所推崇的画家。

我觉得

如果宋徽宗和赵孟頫看到卢先生的兰竹和鸟蝶,也会觉得后生可畏

。古人不直接写生,而是通过观察来揣摩理解,所谓“格物”,但会忽略生活中偶然的姿态。但卢老师很厉害,

他是写生和体悟相结合的

,我们现在写生,但没有很好地去体悟生活中的种种。但卢老师的

雨竹风竹特别好

,竹子承受的雨和风的状态,鸟在风中鸣叫的样子,细细看的话会很有滋味。他用

细劲的小直线画蝴蝶翅膀

,非常讲究,画出来很薄,很多人画翅膀还在用书法的用笔,总是有点飞不起来。卢老师是独立思考的,从不跟从别人,这些都是

他依据学理和法统再结合自己的琢磨才渐趋成型的方法。

我觉得卢老师的

雨竹最好

,如果再配上一只刚刚学飞的小雏鸟,翅膀被打湿了,可怜巴巴地站在孤石上,石边还有沾些淤泥的竹笋,

这完全就是一首婉约诗

,里外都浸润着水渍渍的诗意,

从内容到形式高度一致

,充分搅拌,

这是中国画最讲求的境界,所谓气韵生动,就是这种东西

。现在很多人做不到这一点,不能融合,缺乏内在联系,内部结构往往是断裂的,其本质是混搭而不是融合。因为底盘太小,要么技法到了境界没到,要么境界到了诗情灵感没到,要么灵感到了气没运到,总是缺一个什么东西,但卢老师很全。

我很少见到其他画家画到这种程度。

现在很多学生问我,中锋好还是侧锋好,我第一个想起的就是当年老师对我说的,意思是:

中锋也容易,侧锋也容易,最难的是该中的时候中,该侧的时候侧,最好是中转侧、侧转中

。但这不仅需要良好的笔兴,还需要有深厚的书法功底。

卢老师造型能力很好,

其实他的花鸟,花草、翎毛、石头都画得很好

,很多东西他都能画。你看他画的小鸟,有飞的、站着淋湿的、刚出生的、多角度的,姿态很多。他画的蝴蝶则是比较尊贵的那种。我感受到他画的这些小动物,基本上都是自然界的原大,不做任意的放大和缩小。

他画每种动物有自己的追求和感受,但他最重的是学理和法统

。有一次我还在一个朋友那里看见他的一张画——画中有一个宋砚,笔架山上加了一支毛笔,还有一本线装书,我觉得太古雅了,那个气息,那种“笔砚精良之乐”,我特别喜欢。

但他最后还是放弃了对“面”的铺陈,聚焦在兰竹上,这是因为他治学严谨,对经典十分居敬,又不肯造次,只能用好上加好的办法,去接近传统的最高成就。

画兰竹这种题材,有点像弹钢琴,上手好像很容易,但是将钢琴弹到最高境界,难乎其难,兰竹就有这个特性。

画兰竹要求很精炼,落笔都是学问,跟“道”更接近。

卢老师最后把很多东西都舍掉了,画墨兰墨竹,洗净铅华,连颜色也基本不要了,很精炼,很高妙。画兰竹,要以很好的书法线条入画,有很多质感上的区别,质感如何形成?用墨的轻重缓急、浓淡干湿,当然还有笔的使转,手指怎么动,手腕怎么拐,都是很微妙的。

现在很多人就是不肯聚焦,这个也会那个也会,从学术上看,这是可以商榷的,对“节”和“格”还是有损

。我觉得我自己都有这个问题,

不断回顾他,对我自己来说,也是一种矫正。